artscapeレビュー

2023年01月15日号のレビュー/プレビュー

宇野亞喜良 万華鏡

会期:2022/12/09~2023/01/31

ギンザ・グラフィック・ギャラリー[東京都]

竹久夢二といい、中原淳一といい、少女が憧れた“少女像”を描いた画家らはいずれも男性だった。宇野亞喜良もその流れを汲むイラストレーターなのかもしれない。現に宇野は子供の頃、自分の妹が購読していた中原淳一創刊の少女雑誌『それいゆ』の挿絵にとても憧れたと語っている。現代はジェンダーレスが叫ばれる時代のため、こんな観点は的外れなのかもしれないが、男性でも女性的な趣味や傾向、性格を併せ持つ人は結構いる。宇野は明らかにそのパターンだ。かつて私は本人にインタビューする機会があったのだが、非常に物腰の柔らかい紳士という印象だった。決してギラギラとした面がないのだ。「女性的なある感覚が自分のなかにあるのかもしれない」とその際、本人も語っていたように、かわいらしさや妖艶さ、耽美な雰囲気を漂わせる宇野が生み出した少女像は、本当に少女の視点を持って描かれているように思える。しかも昨年、宇野は米寿(88歳)を迎えたというから驚きだ。生涯にわたって独自の少女像を描き続ける、そのパワーに感心してやまない。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[写真:藤塚光政(提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー)]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[写真:藤塚光政(提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー)]

さて、本展では最新の作品集『宇野亞喜良 Kaleidoscope』からピックアップされた原画をはじめ、俳句と少女をテーマにした作品シリーズ約20点が会場に並んだ。しかも1点1点を異なる特殊印刷で仕上げた面白い試みだった。新聞紙にシルクスクリーン印刷をした作品や、透明ビーズを付着させてモザイク画のような視覚効果を狙った作品、ラメ加工を施した作品、はたまた菓子の包み紙のようなホイルペーパーにシルクスクリーン印刷をした作品などどれも非常に凝っており、それは印刷実験の展覧会でもあった。その技巧を凝らした絵の中で、少女たちは相変わらずアンニュイな眼差しでこちらを見つめる。タイトルの「万華鏡」とはよく言ったもので、さまざまな姿へと七変化を見せる少女たちではあるが、決して間近に触れることはできない孤高さを持ち合わせているようにも見える。まだ東京では初雪を見ないが、できれば雪の降る日にもう一度眺めたくなる作品群だった。

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[写真:藤塚光政(提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー)]

展示風景 ギンザ・グラフィック・ギャラリー1階[写真:藤塚光政(提供:ギンザ・グラフィック・ギャラリー)]

公式サイト:https://www.dnpfcp.jp/gallery/ggg/jp/00000813

2022/12/14(水)(杉江あこ)

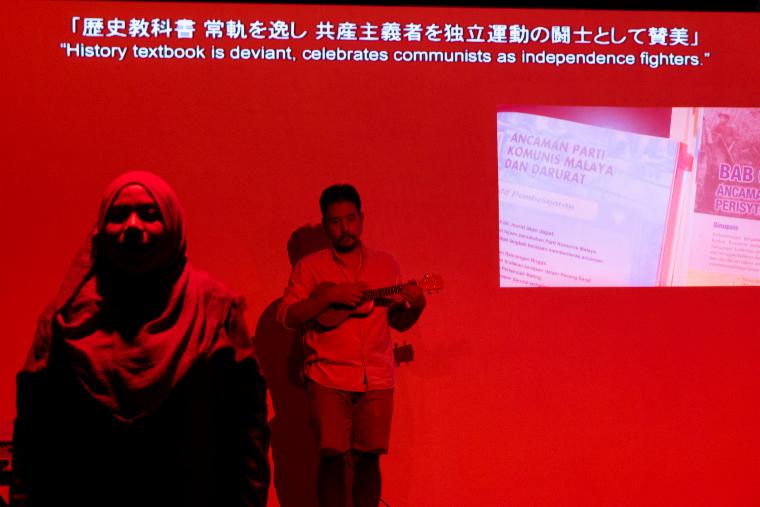

YPAM 2022 ファイブアーツセンター『仮構の歴史』

会期:2022/12/14~2022/12/17

BankART KAIKO[神奈川県]

ファイブアーツセンターは、パフォーマンス作家、映像ジャーナリスト、アクティビストらが集うマレーシアのアーティスト・コレクティブである。近年日本でも上演された『Baling(バリン)』『バージョン2020:マレーシアの未来完成図、第3章』は、多民族国家マレーシアの現代史や独裁的な政権に対し、抑圧された記憶や出演者の個人史を織り交ぜて多角的に検証することで、「公式の歴史」を相対化し、オルタナティブな未来を想像=創造しようとする、秀逸なドキュメンタリー演劇だった。

『Baling』のスピンオフという位置づけの本作も、上記2作品と同様にマーク・テが演出し、「マレーシアの歴史教科書」の記述を主軸に、「公式の歴史」の解体作業をオルタナティブな未来へ架橋しようとする作品だ。『Baling』では、第二次世界大戦終結後、イギリスからの独立をめぐる内戦状態を終結させるため、1955年に行なわれた「バリン会談」が演劇的に「再現」された。この会談の目的は、ジャングルに潜伏して反英武装闘争を展開していたマラヤ共産党の武装解除にあった。内戦終結後、マラヤ共産党書記長のチン・ペンをはじめ党員たちはタイへ亡命。「公式に語られず、抑圧・忘却された記憶」と、「政府の公式見解」を植えつける抑圧装置としての歴史教科書が本作の主軸をなす。そこに「出演者自身の個人史を語る声」が並置され、「大文字の国家の歴史」を複層的に語り直していく。

冒頭、ウクレレの優しい響きに乗せた歌で本作は始まる。2人のパフォーマーが、床にチョークで絵や印を描いていく。歴史教科書を床に置いて輪郭をなぞった四角いフレーム。マレーシア国旗の三日月と星がいくつも瞬く。自分たちの足元の基盤が何でできているかを、「学校教育」の道具立てとともに示す詩的な導入だ。

そして、21世紀になっても亡命先のタイのジャングルで暮らす、高齢の元共産党員たちのインタビュー映像が断片的に映し出される。これは未完のドキュメンタリー映画『革命'48』の一部で、インタビュー映像は40時間にのぼるという。監督は、本作にも出演するファーミ・レザ。スカーフをまとう女性ジャーナリスト、ラーマー・パウジは18歳でこの映画の上映会を見たとき、「マラヤ共産党=テロリスト=怒った中国人」という歴史観がひっくり返ったと語る。

[撮影:前澤秀登]

本作では、マレーシアの戦後史とともに、中等教育の歴史教科書の内容が検討されていく。第二次世界大戦終結後、再植民地化を図るイギリスに対し、統一マレー国民組織(UMNO)が結成され抵抗した。1957年の独立後、UMNOは61年間にわたり政権与党の座につく。一方、反英武装闘争を展開したマラヤ共産党は「テロリスト、犯罪者」の烙印を押され、彼らがジャングルでゲリラ戦を展開した「マラヤ非常事態(1948-1960)」の死者名は教科書に載っていない。UMNOに対抗する左派が呼びかけた各地での市民の平和的なゼネストの記載もない。

[撮影:前澤秀登]

2018年の選挙でUMNOは敗れ、マレーシア史上初の政権交代が起こる。新しい教科書が改訂されたが、「共産主義者を独立闘士として賞賛している」として修正・発禁を求める激しい論争が起きた。現在、UMNOは連立政権で返り咲き、新しい教科書が今後どうなるかは不透明だという。

こうした歴史教科書についてのレクチャーパフォーマンスは、元党員のインタビュー映像の抜粋、ウクレレが伴奏する革命についての歌、個人史の語りによって中断・断片化され、交互に展開しながら、同時並行的に「床のイラスト」が上書きされていく。英国旗を思わせる直線の交差は鉄条網になり、「教科書の四角いフレーム」の中には目鼻のない男女の肖像が描かれ、さらに目の部分が線で消され、「消去された死者」を暗示する。床に寝転んで自らの腕や上半身の輪郭をなぞった線は「事故現場」を思わせ、元々描かれていた「国旗の星」が銃痕のように見えてくる。

出演者自身が個人史を語る声もまた、「国家の大文字の歴史」と混ざり合い、複層的に語り直していく。パフォーマーのファイク・シャズワン・クヒリが語る、『Baling』への出演経験。「撃たれても死なない亡霊」「男を誘惑してジャングルに連れ込む魔女」としてコミュニストを語る「ストーリーテラー」だった父の思い出と家族史。上述のドキュメンタリー映画『革命'48』を見て衝撃を受けたパウジは、ジャーナリストとしてウクライナでの取材経験を語る。映像中の元党員の老人たちも、マレー系、中華系、インド系とルーツは多様で、武装闘争の経験や視点にも差があり、一枚岩ではない。

[撮影:前澤秀登]

終盤、「あらゆる歴史教科書は本質的に未完であり、埋めるべき間隙や空白がある」という言葉とともに、教科書のページをめくる様子がライブ映像で投影される。そして、モノクロの図版が、元党員の老人たち、『Baling』の舞台写真、取材カメラを持つ出演者たちの映像に置き換えられ、自分たちも歴史の更新作業に参加していることを示す。その先に続くページは白紙だ。

政府にとって都合の悪い事実の「消去」を、オルタナティブな歴史を語るための「余白」として読み替えること。「国民的ナラティブは誰が所有しているのか」という問い。作中、歴史の授業の再現シーンで「山下奉文によるマレー(シンガポール)陥落の年月日」が暗誦されるように、本作は日本と無関係ではない。「新しい歴史教科書をつくる会」、安倍政権下での「慰安婦」の記述の削除や修正など、歴史修正主義とナショナリズムの結託。「過去を眼差すことは、未来を見ることにほかならない」ことを、「多言語による対話」をメタ的に組み込んだ多層的な声の集合体として示す本作は、示唆と希求に満ちている。

公式サイト:https://ypam.jp/programs/dr81

関連記事

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーク・テ『Baling(バリン)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年12月01日号)

シアターコモンズ ’18 マーク・テ/ファイブ・アーツ・センター「バージョン2020:マレーシアの未来完成図、第3章」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/12/15(木)(高嶋慈)

石垣克子・タイラジュン「たずさえる視座(まなざし)」

会期:2022/12/01~2023/01/22

POETIC SCAPE[東京都]

本展は東京オペラシティアートギャラリーのキュレーター、天野太郎の企画で実現した。石垣克子は石垣市出身の画家、タイラジュンはうるま市出身の写真家で、ともに沖縄の日常的な風景をテーマに作品を制作している。ちょうど、ニコンサロンで上田沙也加の展覧会が開催されていたこともあり、比嘉豊光や石川真生などの先行世代とはかなり肌合いが異なる、沖縄写真の新世代といえるタイラの表現のあり方に注目した。

タイラが撮影しているのは、あたかも古墳を思わせる、土が盛られた「塚」とその周囲の光景である。この「塚」は、不発弾の処理のために一時的に築かれるもので、安全を期すためその中で作業が行なわれるのだという。あたかも祭儀の場のような「塚」の形状も興味深いが、ごく日常的なたたずまいの街の一角に、70年以上前の沖縄戦の遺物がいまなお生々しい臨場感をともなって存在しているという事実に、背筋が凍るような思いを味わう。タイラは、だがその眺めを淡々と、感情移入することなく描写し、上原沙也加と同じく、人の姿は画面から注意深く排除している。そのあたりに、より若い世代の、沖縄の社会的現実との距離の取り方を見ることができそうだ。

石垣克子の風景画も、タイラと同様に平静な筆致で、沖縄の街の一角を切り取って描いている。写真と油彩画の手法、方向性の違いが、展示にはむしろうまく働いていたのではないだろうか。なお、展覧会に合わせてタイラの写真集『Shell Mound』(PPP)が刊行されている。

2022/12/16(金)(飯沢耕太郎)

森岡誠「『1981-1996 KIOTO』RE展」

会期:2022/12/13~2022/12/25

ギャラリーメイン[京都府]

森岡誠は1976〜1980年にパリに滞在し、1991年に、その時に撮影したスナップ写真を自費出版写真集『1976-1980 PRIS』として刊行した。その後、同じ体裁で『1981-1996 KIOTO』を出す予定だったが、諸事情で断念する。京都の写真群は1997年に開催された「1981-1996 KIOTO」展(ギャラリーマロニエ)で発表されているが、本展では、その時の48点の出品作をさらに31点に絞り込んで展示していた。

森岡は11歳の頃から「京都を出たり入ったり」して暮らしてきた。生粋の京都人ではないので、その街に対しては愛憎を含み込んだ微妙な距離感がある。それに加えて、4年半に及んだパリ滞在によって、京都への違和感が増幅していた。写真に写り込んでいる街並み、人物たちは、どこか宙吊りになったような曖昧なポジションから撮影されているように見える。そのとりとめのなさ、不分明さはプリントにも及んでいて、やや軟調気味のアグファの2号の印画紙にプリントされた画面には、行き場のない浮遊感が漂っている。ありそうであまり見たことがない、独特の質感、触感をもつ「京都写真」といえるのではないだろうか。

森岡は2000年代以降、主にデジタルカメラで京都を撮り続けている。「1981-1996 KIOTO」のシリーズは、ようやく写真集として刊行する目処が立ったようだが、それ以後の写真も含めて、彼の「京都写真」の全貌を見てみたい。飄々と、風まかせで撮影しているように見えて、実は細やかに、皮膚感覚を鋭敏に働かせて、京都の街の「断片」を採集し続けてきた森岡の仕事は、もう一度見直すべき価値があると思う。

2022/12/18(日)(飯沢耕太郎)

地域の課題を考えるプラットフォーム 「仕事と働くことを考える」(その2) 村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』

会期:2022/12/23~2022/12/24

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

2020年初演の村川拓也の演出作品『Pamilya(パミリヤ)』は、特別養護老人ホームで介護士として働くフィリピン人女性が出演し、その日の観客から募った「被介護者」役を相手に、日々の介護労働を舞台上で再現する作品である。施設への通勤、起床、車椅子への移動、洗顔と着替え、食事と入浴の介助、ラジオ体操、夕食、ベッドへの移動、退勤までの一日の介護労働のダイジェストが、身体の接触以外はマイムで行なわれる。舞台装置は、ベッド、パイプ椅子、車椅子に見立てたキャスター付きパイプ椅子、風呂の浴槽に見立てた台だけで、観客が想像する「余白」に満ちている。

[撮影:金サジ(umiak)]

その余白を埋めていくのが、介護労働の再現シーンの合間に介護士のジェッサが語る個人史だ。担当していた認知症の高齢女性「エトウさん」に、自身やフィリピンの祖母を重ね合わせ、特別な思いを抱いていたこと。野性的な力強い目をした「エトウさん」が暴れたり、手を叩こうとする様子に、言葉の壁や周囲の批判、異国での孤独といった境遇に負けずに戦っている自身が重なったこと。フィリピンで倒れた祖母の世話もできず、「エトウさん」と同じく最期を看取れなかった自責の念。

タイトルの「Pamilya」はタガログ語で「家族」を意味する。「昨日、見舞いに来た」と一言だけ言及される「エトウさん」の娘。シングルマザーとして働くジェッサ自身の、フィリピンにいる娘。「家族」「故郷」から切り離され、孤独で、血縁の繋がりもない者どうしの擬似的な家族関係が浮かび上がる。

本作は、村川の出世作『ツァイトゲーバー』の形式を踏襲しつつ、個人的な語りを織り交ぜることで、外国人労働者に支えられる介護現場、個人史から日本の近現代史に至る時間的スパン、女性とケア労働、介護と擬似家族など、より多面的な奥行きを獲得した。村川自身の作品史においても日本のドキュメンタリー演劇においても突出した秀逸な作品といえる。

構成は初演とほぼ同じだが、2年の歳月には大きな変化がある。ジェッサが2022年1月に日本での介護の仕事を辞め、帰国したことだ。『Pamilya』には、初演の段階ですでに、「今は亡き『エトウさん』と過ごした日々の記憶を反芻しながら再現する」という身体的記憶のレイヤーがあったが、再演ではさらに「初演時の記憶を想起しながら再現する」という記憶の重ね書きが発生している。

『Pamilya』の詳細や「その日の観客が被介護者の役を担う」仕掛けの複数の機能については、初演時の評を参照されたい。この再演評では、「不在と声」というキーワードから改めて焦点を当て、特に「マイクの介在・選択的使用」という仕掛けに着目して考察する。

『Pamilya』の秀逸な仕掛けのひとつは、「『エトウさん』に話しかける際のみマイクを使用する/ほかの被介護者や同僚の職員に話しかける(フリで発話する)際にはマイクを使用しない」というルールである。移動や介助のタイミングで呼びかける度に、マイクを床から持ち上げたり置いたりを繰り返すため、間接性や異質さが際立つ。

[撮影:金サジ(umiak)]

[撮影:金サジ(umiak)]

「不在」は村川作品のキーワードのひとつだが、本作でも「マイクの介在・選択的使用」によって、「不在」がもつ多義性が浮かび上がってくる。入浴シーンを出発点に検証していこう。「エトウさん」が浴槽に浸かる間、ジェッサはマイクで話しかける。「エトウさん、髪短いね」「昔は長かったと?」「昔はいろんな髪型してたと?」。「エトウさん」役の観客には、「アイコンタクトやうなずくなどのコミュニケーションは取ってよいが、声を出してはいけない」という制約が予め演出家から課されているため、「エトウさんの返事」は不在だ。その不在はまず、観客に「想像」する余地を与える(個人的な好み? 「手入れ・管理しやすい」という施設側の都合?)。

それは同時に、「エトウさん」は徹底して「声」を封じられているという残酷さや非対称性にも見える。『Pamilya』は、ジェッサを取り巻く周囲のすべて(施設、同僚職員、被介護者)を透明化することで、日本社会で半ば不可視化されている「外国人介護士」を逆説的に浮き彫りにする。一方、同様に不可視化されている「認知症の要介護者」には、「マイク=発言権」を与えないことで、「声」も奪ってしまう。あるいは、より即物的な次元では、「エトウさんの声の不在」は、後半で語られるように「最後の頃は衰弱して、声もほとんど聴き取れなかった」状態の「再現」でもある。

だが、ここにはさらに、「もはやジェッサの記憶のなかにしか存在しないエトウさん」「一対一の親密な関係のなかでエトウさんが見せた振る舞い」を代理・表象することは暴力的な収奪行為なのではないか? という倫理的態度がある。

二人の親密性の暗示としても読めるのが、中盤のカラオケタイムでジェッサが歌う「瀬戸の花嫁」だ。昭和47年にヒットしたこの歌謡曲では、故郷の島に残した家族に別れを告げ、別の島へ嫁ぐ花嫁の心境が歌われる。「島から島へと 渡ってゆくのよ/あなたとこれから 生きてくわたし」。この歌詞は、「エトウさん」とジェッサの境遇の重ね合わせに加え、「エトウさん」役に向けて──ただし「距離」を保って──歌われることで、「あなた=エトウさんと新たな島で家族として生きるジェッサ」自身を歌ったものとしても響き始める。こうして、「エトウさんの声」は、単に「不在」なのではなく、親密な関係のなかでジェッサにだけ向けて発せられ、ジェッサにしか聴き取られなかった声が確かに存在したことを、不可視性や残酷さを潜り抜けて再浮上させるのだ。

ラストシーンで、ジェッサは退勤の挨拶後、「エトウさん」が寝ているベッドにわざわざ戻り、「明日から長い休みを取るね」「戻ったらまた会おうね」と声をかけて退場する。このシーンは、「長期休暇中に亡くなったエトウさんとの最後の別れ」の再現だろう。ジェッサが舞台から退場=施設の外へ出た後も、「エトウさん」が横たわるベッドだけが舞台上でポツンと照明に照らされる。この静かなラストシーンも、両義的な解釈を差し出すだろう。長期休暇すなわちフィリピンの「家族」の元に戻るジェッサと対照的に、「(擬似)家族」から切り離され、ひとり取り残された「エトウさん」の孤独の強調。一方でそれは、「エトウさんがまだ生きている時空」の固定でもある。舞台上に(まだ)存在している「エトウさん」は、社会的に不可視化され、衰弱で声が出なくとも、「側で声を聞き届けてくれる存在」がいなくなって初めて人は本当の意味で「孤独」になることを見る者に突きつける。あなたにはそのような「家族(パミリヤ)」がいますか、と。

[撮影:金サジ(umiak)]

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/71292/

関連レビュー

劇場で考える。支えること、支えられること―舞台作品『Pamilya(パミリヤ)』の映像上映と関連プログラム|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2022/12/23(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)