artscapeレビュー

サウンド/ドラマ「おじさんと海に行く話」

2019年01月15日号

会期:2018/12/07~2018/12/08

京都芸術センター[京都府]

音響家、音楽家として活動する荒木優光が2009年より継続して行なっている、音を主体とした上演シリーズの新作。荒木はこれまで、ある人物に取材したドキュメンタリーや環境音のフィールドレコーディングを素材に音響作品を制作してきた。今回は、『忘れる日本人』『山山』『正面に気をつけろ』の戯曲を地点へ提供している気鋭の作家、松原俊太郎にテキストを依頼。音響の構築を通したフィクションの世界の提示は、

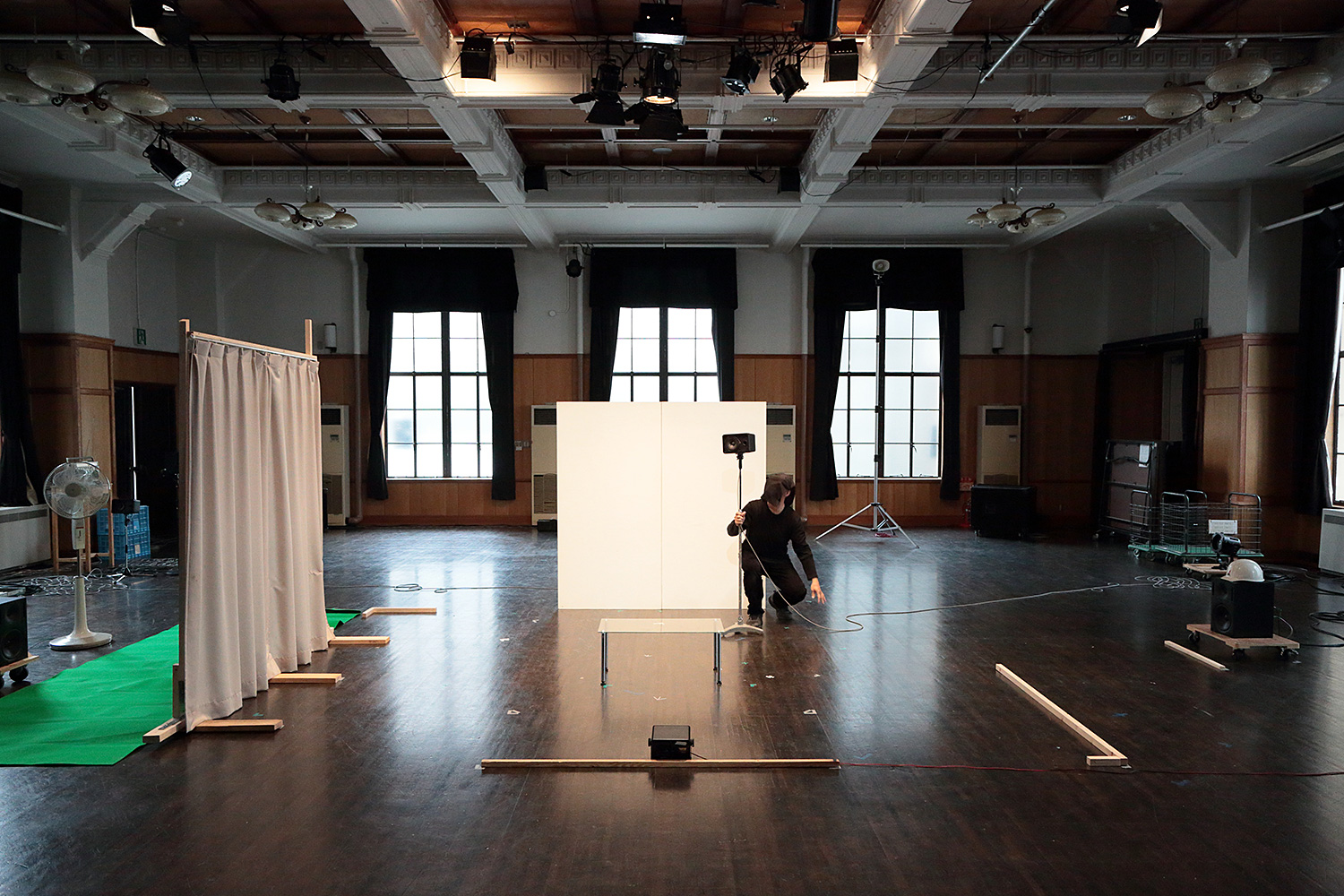

舞台上には、床に置かれた角材が矩形の間取りを示し、白いベニヤ板は壁を、カーテンと緑のカーペットはベランダへ続くガラス戸を示すというように、「アパートのワンルーム」の空間が暗示される。この上演空間で「演じる」のは、生身の俳優ではなく、剥き出しのスピーカーから流れる「声」だ。スピーカーは、狭いワンルームに暮らす、引きこもりの30代の男のぼやきを発し始める。訪問者は宅配業者だけで、それも間違いの配達だ。そんな彼の所に突然現われる、「家出少女」のメイ(もう1台の背の低いスピーカーが彼女の存在を代替する)。屈託のない明るさとシニカルな視線の同居が魅力的なメイは、男を「おじさん」と呼び、「海に連れて行って」と頼む。メイのペースに乗せられた男は海を目指して出かけるが、バスはなぜか暗い夜の森に到着し、迷彩服を着込んだ奇妙な乗客たちは、「夜を暗くするため」街の灯りを目がけて銃を撃つ。メイは道中「轢かれた犬の心臓」を拾い、海へ運んで埋葬しようとするが、「それは私の心臓だ」と主張する別の乗客と言い争いになる。2人はなかなか海に辿り着けず、シュールな物語設定と、「おじさん」の関西弁の脱力感が奇妙に同居した世界を彷徨う。それは、彼の孤独な妄想世界とも、家庭や社会に居場所のない2人が(実在しない)安住地を求めてひたすら都市の表層を彷徨うストーリーともとれる。そんな2人を、風に乗って聴こえる街路のコーラスが、美しい鐘の重なり合う荘厳な響きが、年越しのカウントダウンの花火の音が、優しく包み込む。

[撮影:前谷 開]

生身の俳優を代替する「大小2台のスピーカー」は、黒子のスタッフにより、体の向きの変化や移動が行なわれる。カーテンを揺らす風は、扇風機が送る風だ。剥き出しの機材、露わな配線。「擬人化された機材」が演じる無人の演劇。それは、「目には見えないが、ここにあると仮定される世界(演劇の表象する世界)」と、「実際に目の前にあるモノ(物理的な機材)」との同期と乖離を最大限に示し、「仮構されたイメージと現実の物理的実体との二重写し」という演劇の本質をあぶり出す。

また、「主役」2人の擬人化されたスピーカーの他にも、複数のスピーカーが各所に配置され、立体的な音響の場を形成する。とりわけ、2人が「移動中」/「舞台転換」の間に流れる雑踏のざわめきなどの環境音の構築の精度はすばらしく、その場に自分も身を置いているかのように音に全身を包まれる。その臨場感と、剥き出しの構造の二重性に眩暈さえ覚える。

[撮影:前谷 開]

荒木の過去作品、例えば『パブリックアドレス-音場2』(2013年初演)では、生まれつき目の見えない男性と、インタビューする荒木の会話の録音が、フィールドレコーディングの環境音を交えて音響空間として構築されていた。そこでは、「聴覚」による男性の知覚世界を擬似的に追体験することが、「音響上演」であることの根拠を与えていた。では本作の場合、松原の書いた「テキスト」に対して、荒木は音響的にどう介入するのかが賭け金となる。荒木の演出は、基本的に、戯曲の「配役」「場面転換」を機材の配置構成によってなぞり、「ドラマ」の虚構世界の出現と「サウンド」の物理的構造の露呈、その二重性が「演劇」の本質を浮かび上がらせ、見る者に絶えず自覚させ続けていたと言える。従って、タイトルの「サウンド/ドラマ」の斜線は、両者を接続すると同時に切り離す、両義的な記号として機能する。

[撮影:前谷 開]

この関係性(二重写しと矛盾の露呈という安定状態)が崩されるのが、終盤だ。それまで、「おじさん」「メイ」を演じていた2台のスピーカー、さまざまな環境音を担っていた他のスピーカー、扇風機やラジカセ、舞台背景を担っていた角材や板材などが、黒子によって舞台中央に集められ、その物質的な集積の存在感が、表象世界を凌駕し始める。同時に、2人を取り巻く周囲の雑音も、「背景」であることを止めて音響的な存在感を増し始める。警官と思しき人物に誘拐を疑われ、尋問される「おじさん」。「メイ、逃げるぞ」という台詞を放ち、2人は繁華街の人込みを、外国語の飛び交う屋台の間を、もはや判然としない風景のなかを、駆け抜けていくのだろう(と想像される)。「主役」2人のスピーカーは他の機材のなかに埋没し、彼らが立てているであろう荒い息の音は周囲のノイズと等価になり、もはや観客には彼らの姿が「見えない」。松原によって戯曲に書き込まれた、現実世界から/戯曲世界からの彼らの「逃亡」は、無数のノイズに溢れる音の海(そう、まさしく「海」)への埋没によって、音響的に完遂されるのだ。その一方、ラストで唐突に天井から落下し、ガラステーブルにぶつかる「マイク」は、二重、三重に「消去」が完遂された虚構世界を、さらに外側から打ち破る異議申し立てとして、衝撃音を鳴り響かせていた。

2018/12/08(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)