artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

子どものための建築と空間展

会期:2019/01/12~2019/03/24

パナソニック汐留ミュージアム[東京都]

歩き始めた赤ん坊が初めて履く靴を「ファーストシューズ」と呼ぶが、これに倣うなら、子どもが初めて通う保育園や幼稚園、小学校は「ファーストパブリックスペース」と言うべきか。本展はそんな子どもの「ファーストパブリックスペース」を明治時代から現代にわたって紹介する内容だった。

日本での初等教育機関は江戸時代の寺子屋が始まりとされるが、すべての子どもが小学校に通うことが法で定められ、近代的な一斉教育が始まるのは明治時代からである。また、それと同時に幼児教育も始まった。本展ではまずその象徴である「旧開智学校」が紹介される。これは日本建築に西洋建築の要素を取り入れた擬洋風建築で、重要文化財にも指定されている。大正時代になると大正デモクラシーを背景に、大正自由教育運動が起こる。かの有名なフランク・ロイド・ライトと遠藤新設計の「自由学園」はそうしたなかで生まれた学校だ。昭和初期になると重工業化が進み、西欧の影響を受けたモダンデザインが流行する。谷口吉郎設計の「慶應義塾幼稚舎」はその代表のひとつ。戦後の復興期には科学的な見地を取り入れた、鉄筋コンクリート造の標準設計校舎が普及する。いわゆる一律的な校舎が圧倒的に増えていくのは、この頃からの流れである。その一方で、校舎の真ん中に光庭を取り入れた建築、円形建築、クラスター型建築など、さまざまな新しい試みも生まれていった。

「旧開智学校(重要文化財)」(1876)立石清重[写真提供:旧開智学校]

「旧開智学校(重要文化財)」(1876)立石清重[写真提供:旧開智学校]

※画像写真の無断転載を禁じます。

「自由学園明日館食堂」(1921)フランク・ロイド・ライト+遠藤新[写真提供:自由学園明日館]

※画像写真の無断転載を禁じます。

このように時代背景に合わせて校舎も柔軟に変化していった様子が展示写真を通してよくわかり、初等教育機関が近代建築を俯瞰するうえで切り口のひとつになることに興味を持った。展示内容は校舎だけでなく、教育玩具や児童文学、児童遊園や遊具といった子どもの周辺環境にまで及んでいる。もちろん紹介されているのは当時の先駆的かつ独創的な建築ばかりなので、こうした保育園や幼稚園、小学校に通えた人は日本中にごくひと握りしかいない。私も縁がなかった大多数派なわけで、展示写真を眺めながらつくづく羨ましい思いに駆られた。子どもの頃に過ごした場所や見たものは、自身を振り返ってもうそうだが、原風景として長く記憶に留まる。なかには、その人の人生に大きく影響を与える場合もある。だから、もし私がここに通っていたら……とありもしない想像をつい膨らませてしまうが、いやいや、それでも結局は今のような平凡な人生を送っていたんだろうなと思い直す。

公式サイト:https://panasonic.co.jp/es/museum/exhibition/19/190112/

2019/01/11(杉江あこ)

イサム・ノグチと長谷川三郎──変わるものと変わらざるもの

会期:2019/01/12~2019/03/24

横浜美術館[神奈川県]

本展を観るまで、正直、長谷川三郎という抽象画家を知らなかった。長谷川は戦前から日本の前衛美術のリーダー格だったというが、晩年は米国に拠点を移したこともあり、死後はあまり語られることがなかったという。しかしイサム・ノグチに多大な影響を与えた人物として、近年、改めて脚光を浴びることとなった。本展はその2人の交友に焦点を当てたユニークな企画展だ。

2人の出会いは1950年、ノグチが久しぶりに来日した際である。互いのビジョンがよく似ていることを知り、意気投合。以来、固い友情で結ばれ、京都、奈良、伊勢などへ一緒に旅をし、寺社仏閣、建築、庭園、書、絵画、茶道、禅、俳句など日本の文化遺産に触れ、芸術家としてのターニングポイントをそれぞれ築くことになった。この旅によって、ノグチは日本の伝統美や東洋思想に関する思考を深め、長谷川は抽象美術と日本の伝統美との関係に対する迷いを払拭したという。

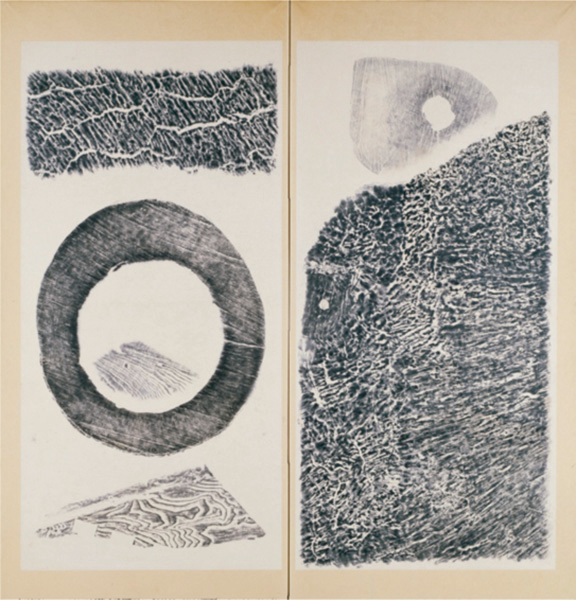

まさに2人は道連れなのだ。同じものを見て、対話し、刺激し合い、それをそれぞれに咀嚼した末に芸術表現をした。長谷川は抽象絵画に、ノグチは抽象彫刻に。本展の第3章では2人の作品が同空間に展示されていて、見応えがあった。2人の作品を見比べると、やはり世界観がどことなく似ている。東洋と西洋、伝統とモダンの融合という言葉で語るのはもちろん簡単だ。しかしそれだけではない、この似ている感じは何だろう……。長谷川はもともと、油彩画を描いていたが、ノグチとの旅以降は、水墨画や拓本、木版へと転向する。その墨1色の世界が、抽象表現の純化をより極めたようだ。ノグチの彫刻も石や陶、金属などを素直に生かした、力強くも、親しみのある作品が多い。その純粋さというか、健やかさのようなものが2人には共通してあるように感じた。

イサム・ノグチ《書》(1957)

鋳鉄、木、縄、金属、178.8×43.5×40.6cm、イサム・ノグチ財団・庭園美術館(ニューヨーク)蔵

©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York/ARS-JASPAR

[Photo: Kevin Noble]

長谷川三郎《自然》(1953)

紙本墨、拓刷、二曲屏風一隻、各135.0×66.5cm、京都国立近代美術館蔵

(展示期間:1月12日~2月13日)

ちなみに長谷川は日本の文化遺産に触れ、もともと、日本には優れた抽象文化があると理解していたという。そのひとつ、俳句も抽象表現であると。なるほど、短い言葉で季節を表し、そのときどきの情景や心情を詠む。ギュッと凝縮された言葉だからこそ、受け手によって解釈はさまざまで、その想像を何倍にも広げられるからか。そんな俳句をはじめ、日本人は知らず知らずのうちに抽象表現に慣れ親しんできたのかもしれない。だから、私は2人の作品を素直に心地良く受け止めることができたのだ。

公式サイト:https://yokohama.art.museum/special/2018/NoguchiHasegawa/

2019/01/11(杉江あこ)

LONG LIFE DESIGN 1 〜47都道府県の健やかなデザイン展〜

会期:2018/12/07~2019/03/04

d47 MUSEUM[東京都]

デザインの概念とは何であるかを、このd47 MUSEUMの展覧会を観るたびに考えさせられる。本展は47都道府県の各ロングライフデザインを紹介するという極めてセオリーどおりの内容だ。本会場を運営し、展覧会を企画するD&DEPARTMENT PROJECTが考えるデザインの概念とは、結局、ロングライフデザインに尽きるのだろう。だから、私は少々戸惑うのである。なぜならデザインの概念とはそれだけではないからだ。彼らがアンチテーゼとするデザインは、本展のコンセプトでも触れられている「海外の影響を強く受けて語られてきた『デザイン』が……」や、「流行とデザイナーの名前を借りて生まれていた『デザイン』が……」といった類いのものだ。ここで言うデザインとは、実に表面的でしかない。いや、デザインとも言えないかもしれない。もしわかりやすく言い換えるとしたら、それは「かっこいいもの」や「美しいもの」であり、「ブランド」である。世の中の多くの人々がデザインの意味を真に理解しないまま、こうした意味に転換してしまったのである。

だから、この現象にアンチテーゼを唱えることについては共感できる。とはいえ、デザイン≒ロングライフデザインに共感できる部分もあるが、それがすべてではないとも思う。その理由のひとつに、ロングライフデザインにはイノベーションがないからだ。「何十年と変わらない製法でつくり続けられている」と聞くと、ちょっと本格感や老舗感があり、良さそうな気がする。しかしそれは何十年前に「最先端」もしくは「一般的」だった素材や技術、造形でつくっているにすぎず、現代において本当に最適な製法なのかという点を疑わなければならない。もちろん、その商品がそのメーカーにとっての原点であるのなら否定はしない。ただし、現代に即したマイナーチェンジは必要であろう。

本展に展示されたものは、天童木工「低座イス」やタカタレムノス「RIKI CLOCK」、カリモク家具「カリモク60Kチェア」など見慣れた商品も多い。展示品を眺めながら、ロングライフデザインにイノベーションをひとつ起こせるとしたら、それはロベルト・ベルガンティ氏が提唱する「意味のイノベーション」ではないかと思った。これは既存の商品やサービスに対して、新しい使い方や存在意義を見出し、新たな価値をもたらすことである。D&DEPARTMENT PROJECTが行なってきた活動はこれに近いのではないか。「カリモク60Kチェア」はその代表商品だろう。その商品が生まれた時代を知らない若い世代に「あら、素敵」と思わせるマジックによって、ロングライフデザインは生き続ける。

展示風景 d47 MUSEUM[写真提供:D&DEPARTMENT PROJECT]

展示風景 d47 MUSEUM[写真提供:D&DEPARTMENT PROJECT]

公式サイト:http://www.hikarie8.com/d47museum/2018/11/long-life-design-1-47.shtml

2019/01/07(杉江あこ)

民具 MINGU展

会期:2018/12/14~2019/01/14

そうか、無印良品は現代の民具なのか。本展のコンセプトはそういうことだった。升と計量カップやスプーン、蝋燭と電灯、地下足袋とスニーカー、半纏とダウンジャケット、羽釜やおひつと炊飯器、手ぬぐいとタオル、柳行李とスーツケース……。このように生活道具の昔といまが一目で比較できるよう、左右に丁寧に並べられ、展示されていた。昔といってもそれが活躍していた時代はまちまちのはずで、大まかに言ってしまえば、戦前まではどの家庭にもあった道具なのだろう。もちろん現代でも活躍していたり、見直されていたりする道具はあるし、いずれも決して見たことのない道具ではなかった。

こうしてあらためて比較してみると、道具の形自体は変化があまりないものが多い。大きく変化したのは電気が使われるようになった点、そして素材である。昔は木や竹、綿といった自然素材か金属しか存在しなかったため、生活道具もそれらによってつくられていた。現代の生活道具に使われる素材は、プラスチックが圧倒的に多い。特に無印良品ではそうだ。プラスチックを使うことで大量生産が可能になり、生産効率が飛躍的に上がり、コストも抑えられ、流通も発達した。しかし悲しいかな、時代が豊かになり、生活道具をはじめとしてものが飽和状態になると、現代人の心の内に自然素材への憧れが湧いてくる。安くて、扱いやすく、クリーンな道具を求めたはずなのに、それだけではどこか物足りなさを感じてしまう。手触りや風合い、経年変化といったものを人は欲するのだ。電化製品の便利さは捨てられないが、電気を使わない道具であれば、ときには自然素材でもいい。本展を観ながら、そんな現代人の矛盾と葛藤がよぎった。昔の生活道具が見直される理由は、こういう点にあるのだろう。しかしさらに時代が進めば、無印良品も「昔の生活道具」として見直される未来が来るかもしれない。昭和・平成の時代はプラスチックをよく使っていたよね、と。そんな未来でも道具の形自体はやっぱり変化があまりないのだろうか。いや、そもそも道具の概念自体が変わっているのだろうか。未来予測は楽しくもあり、怖くもある。

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真提供:良品計画]

展示風景 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3[写真提供:良品計画]

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/gallery3/mingu/

https://passport-api.muji.com/muji.mp/api/public/showNewsDetail/?news_id=11158

2018/12/14(杉江あこ)

パッドマン 5億人の女性を救った男

会期:2018/12/07〜

渋谷シネクイントほか[全国]

パッドマンのパッドとは生理用ナプキンのこと。本作はインドで安価な生理用ナプキンを普及させた男の物語である。生理用品というテーマに対し、日本でも公に語らうことにはやや恥ずかしさが伴なうが、しかし素直に良い映画だった。私はことにソーシャルデザインの面で着目した。本作は実話をもとにしたフィクションである。主人公のモデルとなったのは社会起業家のアルナーチャラム・ムルガナンダムで、その功績は海外にも知れわたり、2014年には米国『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた人物だという。

物語は2001年、インドの小さな村に住むある夫婦の結婚式から始まる。主人公の男は妻を持って初めて、インドの女性たちの生理の実態を知る。生理中の女性は「穢れ」とされ、家の外廊下で寝起きして過ごしていた(これは昔の日本でも似たような状況だったのではないかと思うが……)。なかでも男がショックを受けたのは、妻が汚いボロ布をあてがっていたことである。なぜならインドでは市販の生理用ナプキンが非常に高価で、貧しい家庭では日常使いできる値段ではなかったからだ。しかし汚いボロ布を使うことで身体に雑菌が入り、病気や不妊を招く危険があると知り、男は妻のために奮起する。清潔で安価な生理用ナプキンづくりへの困難な旅はここから始まった。

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

何しろインドで生理はタブー視されていたため、男性が生理用品をつくるというだけで、周囲からは奇異な目で見られ、女性たちからは変態扱いされ、ついには家庭崩壊を招く。それでも男は諦めず信念を持ち続け、最終的に行き着いたのが、最適な材料のセルロース・ファイバーを入手することと、大型のナプキン製造機からヒントを得て、小型のナプキン製造機を開発することだった。セルロース・ファイバーを分解し、圧縮し、包み、殺菌する。この4工程を分割することで、低コストで製造機をつくることに成功。市販の生理用ナプキンが1袋(10枚入り前後)55ルピーだったのに対し、1枚2ルピーで販売可能となったため、約半値である。さらに特筆すべきは、男が優秀なビジネスパートナーを得て、この製造機をインドの貧しい女性たちの自立支援に役立てたことだ。女性たちは銀行から融資を受け、その資金で製造機を購入し、生理用ナプキンを製造販売し収益を得て、その一部を返済にあてる。この仕組みづくりを考案し実現させたことがソーシャルデザインであると思った。まさにSDGsに沿ったビジネスモデルである。とはいえ本作は決して堅苦しい映画ではない。全体に明るく楽しく、インド映画ならではのミュージカルシーンも盛り込まれていて、良質なエンターテイメントとしても楽しめる。

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

「パッドマン 5億人の女性を救った男」[配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント]

公式サイト:http://www.padman.jp/site/

2018/12/09(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)