artscapeレビュー

杉江あこのレビュー/プレビュー

太田喜二郎と藤井厚二 日本の光を追い求めた画家と建築家

会期:2019/07/13~2019/09/08

目黒区美術館[東京都]

洋画家の太田喜二郎と建築家の藤井厚二の交流に焦点を当てた展覧会である。交流が生まれた場所は、大正時代の京都帝国大学。二人とも欧米滞在の経験を持つことや、自然光を自作に積極的に採り入れたことなどの共通点が語られているが、二人の接点として注目すべきは、太田邸の設計を藤井が手がけたことだろう。この太田邸をはじめ、藤井は初期を除けば住宅建築に力を注いだ建築家であった。何しろ、「其の国を代表するものは住宅建築である」という名言を残したとまで言われている。太田邸の設計では、アトリエに北側採光をうまく取り入れたとのことで、非常に納得した。私の取材経験からすると、画家は北向きのアトリエを好む傾向にある。北側からの光は優しく、安定しているからだ。強い光から絵画を保護するという意味もあるのだろう。

《太田邸模型》(2019)

《太田邸模型》(2019)[制作:二星大暉/協力:松隈洋研究室、京都工芸繊維大学/撮影:市川靖史]

[写真:古川泰造/写真提供:竹中工務店]

もともと、藤井は、竹中工務店に勤務していた経歴を持つ。その際に朝日新聞大阪本社などの設計を担当し、同社設計部の基礎を築いた。同社を退社後、欧米視察を経て、京都帝国大学工学部建築学科で教鞭を執る。同時に日本の住宅建築を環境工学の視点から考察し、依頼があれば設計を手がけた。太田邸はそのひとつというわけだ。何より藤井の集大成と言うべき研究が、5回にわたり建てた実験住宅(自邸)である。

第5回目の実験住宅は《聴竹居》と呼ばれ、後に建築家の自邸として初めて重要文化財にもなった。本展では、《聴竹居》が写真や模型、図面などでつまびらかにされている。これが見事に計算し尽くされ、細部に至るまで凝っていて驚いた。例えば居室(リビング)にはテーブルと椅子、ソファが設えられているのだが、その奥には小上がり的に床の間も設えられている。床の間を「簡素な装飾」ととらえたのだ。しかも椅子座の人と、床座の人との目線の高さを合わせている。欧米視察の際に見聞きした西洋様式を取り入れながらも、日本の気候風土や日本人の身体感覚に適した住宅のあり方を追求した、藤井らしい斬新な発想である。また玄関扉の装飾から、造り付け家具、照明器具、時計など、ありとあらゆる室内装飾の設計までも手がけており、これはまさしく工芸的な住宅と言えた。もちろん財力があり、自邸だからこそ実現できたことだろうが、現代の住宅建築でこれほど手を尽くせるだろうか。ある意味、究極の贅沢を見たような気がした。

藤井厚二《聴竹居》重要文化財(1928)

藤井厚二《聴竹居》重要文化財(1928)

[写真:古川泰造/写真提供:竹中工務店]

公式サイト:https://mmat.jp/exhibition/archive/2019/20190713-64.html

2019/08/08(杉江あこ)

原田治展 「かわいい」の発見

会期:2019/07/13~2019/09/23

世田谷文学館[東京都]

中学生のころ、ご多分に洩れず、私も持っていたなぁ。と、思わず懐かしい気持ちに駆られた「OSAMU GOODS(オサムグッズ)」。ミスタードーナツの景品に至っては、オサムグッズ欲しさに、私はドーナツを購入した口である。しかし本展を観て、原田治のイラストレーションの実力はそれだけに留まらないことを痛感した。1970〜1980年代の初期の仕事を見ると、特に雑誌の表紙や挿絵では、同じ人が描いたとは思えないほど、実に多彩なタッチのイラストレーションを描いていたからだ。もともと、米国のコミックやTVアニメ、ポップアートなどから影響を受けたという面も頷けるし、表現力の幅が広い器用なイラストレーターだったのだろう。

とはいえ、それだけでは一世を風靡するイラストレーターにはなれない。原田はその後すぐに「かわいい」という要素を武器に、大きく舵を切っていく。その理由とでもいうべき、原田の言葉がとても印象的だ。「イラストレーションが愛されるためには、どこか普遍的な要素、だれでもがわかり、共有することができうる感情を主体にすることです」。それが「かわいい」だったのだ。しかもそれは巧妙に計算し尽くされた「かわいい」だった。「終始一貫してぼくが考えた『可愛い』の表現方法は、明るく、屈託が無く、健康的な表情であること。そこに5%ほどの淋しさや切なさを隠し味のように加味するというものでした」。ちょっと驚いたような表情や考えるような表情、眠い表情などを浮かべるオサムグッズの少年少女、動物たちには、そんな仕掛けがあったのだ。

© Osamu Harada / Koji Honpo

© Osamu Harada / Koji Honpo

1970〜1980年代は、グラフィックデザイン業界においてイラストレーション全盛の時代でもあった。原田とも親交があった安西水丸やペーター佐藤をはじめ、田名網敬一、横尾忠則、宇野亜喜良、大橋歩らが活躍した。彼らのなかでも、原田は特にビジネス的に成功したイラストレーターと言える。例えばカルビー「ポテトチップス」のキャラクター、日立「ルームエアコン 白くまくん」のキャラクター、ECCジュニアのキャラクター、東急電鉄の注意喚起ドアステッカー、崎陽軒「シウマイ」の醤油入れ(ひょうちゃん)など、企業広告や各種グッズの展示を観て、あれもこれも、原田の仕事だったことを思い知らされる。「かわいい」は子どもや女子中高生だけが感受する要素ではない。大人も心惹かれ、共感しうる要素であることを改めて実感した。

会場風景 世田谷文学館

会場風景 世田谷文学館

会場風景 世田谷文学館

会場風景 世田谷文学館

公式サイト:https://www.setabun.or.jp/exhibition/exhibition.html

2019/08/08(杉江あこ)

マイセン動物園展

会期:2019/07/06~2019/09/23

パナソニック汐留美術館[東京都]

マイセンといえば、欧州で初めて磁器を焼いた窯として知られる。17世紀当時、欧州では中国の景徳鎮や日本の伊万里が大流行。なかでもドイツのザクセン選帝侯アウグスト強王は屈指の収集家で、あの白く、薄く、硬く、艶やかな磁器を自ら治める領内でなんとか焼けないかと躍起になり、錬金術師のヨハン・フリードリッヒ・ベットガーを監禁し、磁器製造を命じた。およそ8年かけてベットガーは硬質磁器の焼成に成功。アウグスト強王は外部に製造技術が漏れることを懸念し、1710年にマイセン地区のアルブレヒト城内に磁器製作所を設立した。これがマイセンの始まりである。

当初、マイセンでは中国の染付や日本の柿右衛門様式の絵を真似して描いていたが、1731年にヨハン・ヨアヒム・ケンドラーを成型師として招き入れると、彫像をたくさん製造するようになった。本展はなかでも動物彫像にスポットを当てた展覧会である。「動物園展」と題したのは大げさでも何でもなく、当時、アウグスト強王はドレスデンに建てたツヴィンガー宮殿の「日本宮殿」に、莫大な日本の磁器コレクションを収蔵すると同時に、100体以上の動物彫像を焼かせて飾ったという。宮殿に磁器の動物園をつくろうとしたのだ。磁器で何でもつくれると夢見た、アウグスト強王のある種のロマンを見るようである。

どこの国でも、こうした時の権力者によって、産業は守られ発展する。現に彫像づくりによって、マイセンは製造技術が飛躍的に上がった。本展では《猿の楽団》をはじめ、神話や寓話をモチーフにした美術工芸品、器の装飾として取り入れられた鳥や虫、さらにアール・ヌーヴォー様式の動物彫像、アール・デコ様式の動物彫像が展示されている。その動物たちの隆々とした姿形や、生き生きとした表情の見事なこと。日本でも磁器で壺などの美術工芸品をつくることはあるが、装飾は絵付けや釉薬の工夫に留まり、あくまで壺という用途を成す形態を崩すことはない。しかし欧州では磁器で器もつくるが、絵画や彫刻に並ぶファインアートとしての彫像にも積極的に取り組む傾向がある。そこが大きな違いだろう。欧州の名窯の歴史を、動物彫像を通して知れる貴重な機会である。

《猿の楽団》ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー、ペーター・ライニッケ 1820~1920頃 個人蔵

《猿の楽団》ヨハン・ヨアヒム・ケンドラー、ペーター・ライニッケ 1820~1920頃 個人蔵

《二匹のフレンチブルドッグ》エーリッヒ・オスカー・ヘーゼル 1924~1934年頃 J’s collection

《二匹のフレンチブルドッグ》エーリッヒ・オスカー・ヘーゼル 1924~1934年頃 J’s collection

《カワウソ》マックス・エッサー 1927 個人蔵

《カワウソ》マックス・エッサー 1927 個人蔵

公式サイト:https://panasonic.co.jp/ls/museum/exhibition/19/190706/

2019/08/04(杉江あこ)

虫展 ─デザインのお手本─

会期:2019/07/19~2019/11/04

21_21 DESIGN SIGHT[東京都]

かつて人類は鳥を手本に飛行機を発明したように、生物をデザインの手本とすることは古今東西行なわれてきた。したがって、本展の副題「デザインのお手本」には非常に納得する。また展覧会ディレクターを務めた佐藤卓が、メッセージのなかで「いつの間にか、都会には虫がいてはいけないことになっている」と警笛を鳴らした点についても、よくわかる。こうした現代社会の矛盾を、佐藤はつねに鋭く指摘するからだ。確かに、私自身を振り返ってもそうだ。例えば野山や田畑など自然が豊かな場所では、虫が当たり前のように生息していることを認識できるが、土が極端に少なくなる都会やましてや屋内では、虫がいることに強い抵抗感を覚えてしまう。言わずもがな、私は虫が苦手である。もしかすると苦手になった原因も、虫にあまり触れずに生活してきたからなのかもしれない。

そんな思いで鑑賞した本展だったが、さすがというべきか、面白かった。参加クリエイターは建築家の隈研吾をはじめ、第一線で活躍するデザイナーが多く、彼らは決して虫好きというわけではないだろうが、それぞれの解釈がユニークだったからだ。TAKT PROJECTの吉泉聡の《アメンボドーム》は、表面張力を利用した水面に静かに浮かぶドームで、アメンボの構造にヒントを得た作品だった。また鈴木啓太の《道具の標本箱》は、人間が開発した道具と、虫が進化させた身体の部位とを比較した、興味深い内容だった。圧巻は、小檜山賢二の写真シリーズ「トビケラの巣」である。落ち葉や枝、小石などでつくられたトビケラの水中の巣を凛と美しく伝えていた。総じて、大人が夏休みの自由研究に真剣に取り組んだらこうなったという印象を受けた。

会場風景(ギャラリー2)[撮影:淺川 敏]

会場風景(ギャラリー2)[撮影:淺川 敏]

小檜山賢二「トビケラの巣」

小檜山賢二「トビケラの巣」

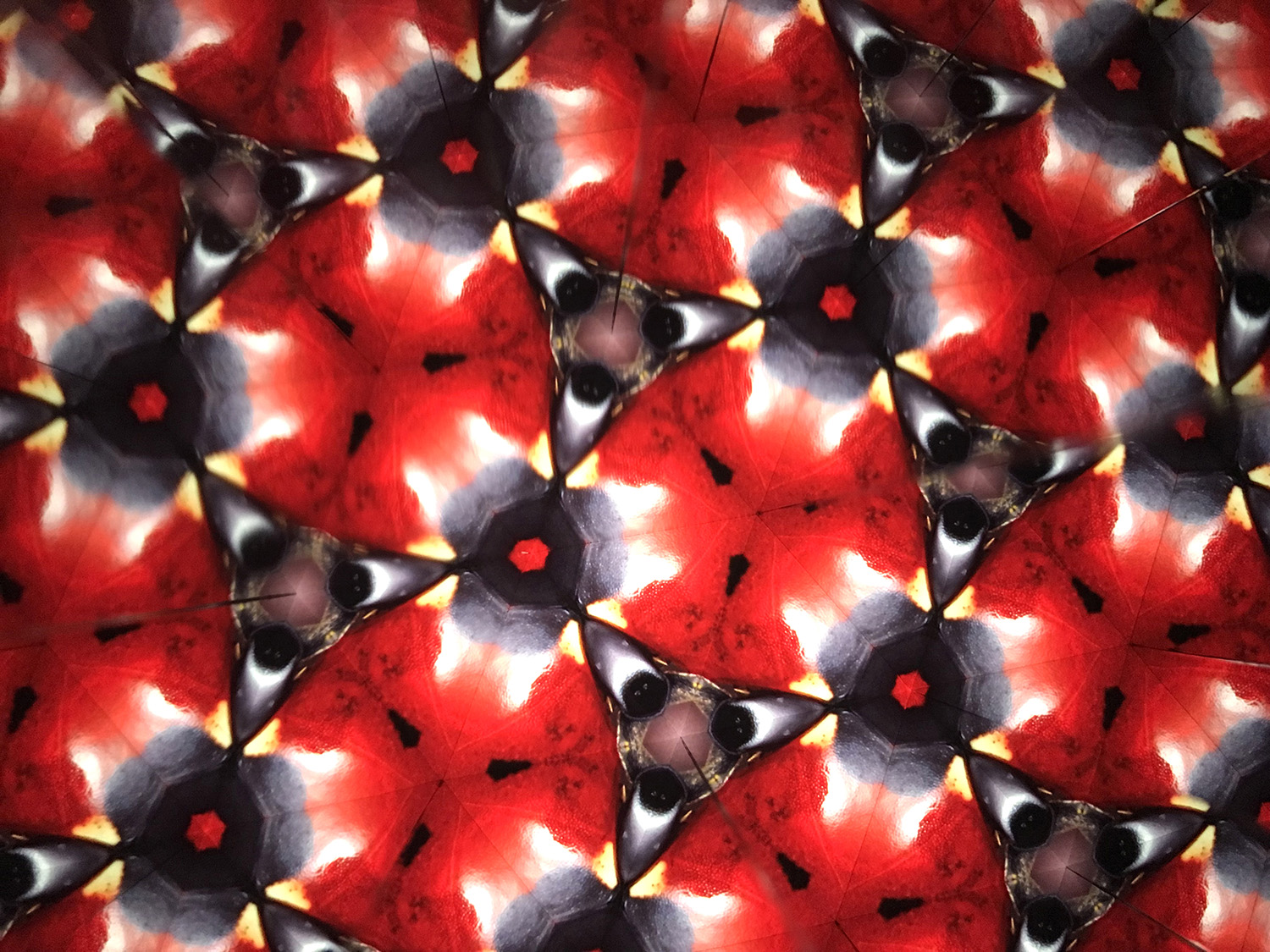

虫が苦手な私でも嫌悪感を示すような作品はひとつもない。「いつの間にか、都会には虫がいてはいけないことになっている」と警笛を鳴らしつつも、おそらくこの点には注意深く配慮したのだろう。ただひとつだけ、人間の感覚を微妙に突いてくる作品があった。パーフェクトロンの《キレイとゾゾゾの覗き穴》である。筒の中を覗いて回すと、万華鏡の仕組みで、次から次へと幻想的な画像が展開される。しかしそれは虫の部位をコラージュした画像なのだ。まさに私のなかで「キレイ」と「ゾゾゾ」の感覚が行ったり来たりし、この何とも言えない刺激が後に引いた。虫を美と見るか、醜と見るか。その価値基準は人それぞれであるし、また紙一重でもあるということを思い知らされた。

パーフェクトロン《キレイとゾゾゾの覗き穴》

パーフェクトロン《キレイとゾゾゾの覗き穴》

公式サイト:http://www.2121designsight.jp/program/insects/

2019/08/04(杉江あこ)

みんなのレオ・レオーニ展

会期:2019/07/13~2019/09/29

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館[東京都]

レオ・レオーニの絵本を初めて読んだのは、もう何十年も前のこと。それは『あおくんときいろちゃん』だった。主人公は人でも動物でもない、絵具でちょんと塗っただけの青と黄の塊で、仲良しの二人(二つ?)が重なり合って緑になるという抽象絵画のような展開に、鮮烈な印象を受けたことを覚えている。レオーニがかつてグラフィックデザイナーとして活躍していたという経歴にも納得した。この絵本が生まれた経緯については、幼い孫たちにせがまれ、レオーニが即興でつくったものが原案になったと伝えられている。

本展を観て、実は同書にはもうひとつの逸話があったことを知り、レオーニの生き様を改めて噛みしめた。レオーニはオランダで生まれ育ち、15歳のときに一家でイタリアに移住。成人後、グラフィックデザイナーとして活躍するも、第二次世界大戦中、自身がユダヤ系の血筋を引くことから米国に亡命し、35歳で米国国籍を取得した。米国移住後、レオーニは画家やアートディレクターとして活躍。そして48歳のときにブリュッセル万国博覧会で米国の特設パビリオンの企画制作を任される。しかしこれが人種差別などの問題を取り扱ったパビリオンだったことから、政治的弾圧を受け、途中で閉鎖されてしまう。この翌年に描かれたのが『あおくんときいろちゃん』で、物語中にさまざまな色の子どもたちが仲良く遊ぶシーンを描くことで、レオーニは暗に人種差別に対して異を唱えたのではないかというのだ。同書にそんな深いメッセージが込められていたとは。

それだけではない。本展で紹介された絵本を何冊も読むにつれ、レオーニはメッセージ性の強い絵本を数多く発表していたことに気づかされた。社会におけるアートの役割や自分らしくあることの重要性、平和への希求などを、子どもの視点に立って優しく語りかける。美しい絵とともに。

「フレデリック」1967 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

「フレデリック」1967 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

Frederick ⓒ1967, renewed 1995 by Leo Lionni / Pantheon

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

「あいうえおのき」1968 水彩、紙 51×63.6cm

「あいうえおのき」1968 水彩、紙 51×63.6cm

The Alphabet Tree ⓒ1968, renewed 1996 by Leo Lionni / Pantheon

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

晩年になるにつれ、レオーニがグラフィックデザイナーから絵本作家へと軸足を移したのにも理由があった。結局、グラフィックデザイナーは行政や企業などから依頼を受けて、それに応える仕事である。ブリュッセル万国博覧会のときのように、政治的理由に振り回されることもあれば、思想的圧力を受けることもある。制約も大きい。それより絵本という小さな媒体のなかで、自身の思考を表現する方が良いという判断に至ったのだ。20世紀の激動の時代を生き抜いたことも影響しているだろうが、デザイナーとアーティストの何か決定的な違いを突きつけられたような気がした。いまの時代であれば、デザイナーはもう少し生きやすいだろうか。ともあれ、レオーニの絵本をもっとたくさん読みたくなった。

「コーネリアス」1983 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

「コーネリアス」1983 水彩、パステル、コラージュ、紙 51×63.6cm

Cornelius ⓒ1983 by Leo Lionni / Pantheon

Works by Leo Lionni, On Loan By The Lionni Family

公式サイト:https://www.asahi.com/event/leolionni/

2019/07/28(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)