artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

本と絵画の800年 吉野石膏所蔵の貴重書と絵画コレクション

会期:2023/02/26~2023/04/16

練馬区立美術館[東京都]

建材メーカーの吉野石膏のコレクションを中心とする貴重書と近代絵画の展示。吉野石膏は美術振興財団を有し、絵画コレクションだけでなく若手美術家への助成事業も行なっている。石膏と美術のつながりといえば、デッサン用の石膏像や彫刻素材としての石膏が思い浮かぶが、どうやらそういう直接的な関係ではなく、石膏ボード製造などの建材メーカーとして「安全で快適な住空間を創る」という課題から、生活を豊かにする美術を支援することにしたらしい。ま、どっちにしろ、絵画コレクションや美術支援をしていなかったら、ぼくが吉野石膏という企業を知ることはなかっただろう。

でも今回見に行ったのは、絵画コレクションより貴重書コレクションのほうにそそられたから。古くは12世紀前半のイタリアで製作されたグレゴリウス1世の『福音書講話』から、13世紀ごろの聖書や詩篇集、14〜16世紀に盛んにつくられた華麗な彩飾の時祷書まで、印刷以前の写本が並ぶ。ただし写本そのものは数が限られきわめて高価なため、1冊丸ごとは少なく、大半はバラした状態の零葉(1枚)の展示となっている。特に写本の時祷書は宝石のように美しいため裕福な人たちのあいだで需要が高く、15世紀半ばに活版印刷が普及し始めてからもしばらく製作されていた。この時祷書に関しては慶應義塾図書館から借りてきたものが多い。

印刷本では、ルドルフス・サクソニアによる版違いの『キリストの生涯』(1488/1495)から、有名なジョヴァンニ・ボッカッチョ『デカメロン』(1533)、印刷・出版を発展させたアルドゥス・マヌティウスの息子が手がけたフランチェスコ・コロンナの『ポリフィロのヒュプネロトマキア、すなわち夢の中の愛の闘い』(1545)、写本のような書体を採用したオーウェン・ジョーンズの『伝道の書』(1849)、そしてウィリアム・モリスがケルムスコット・プレスから出した『ヴォルスング族のシグルズとニーブルング族の滅亡の物語』(1898)まで、垂涎ものの美麗本が並んでいる。 もうこれだけ見られれば十分、あとの絵画コレクションはサラッとやりすごそうと思ったら、2点の作品の前で足が止まった。マティスの《白と緑のストライプを着た読書する女性》(1924)と、上村松園の《美人書見》(1939)だ。前者はフランス人の男性による油彩画、後者は日本人の女性による日本画と対照的だが、どちらも読書する女性を描いている点、そしてふたりは意外にも同世代である点に共通性がある。比べてみると、東西文化の違いや男女の視線の違いなどが見えてきて興味深い。この2点は並べて展示してほしかったなあ。

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202210231666500052

2023/03/25(土)(村田真)

呉庭鳳「日日是好日」

会期:2023/03/24~2023/03/31

BankART Station[神奈川県]

「台北市・横浜市アーティスト交流プログラム2022」の成果発表展。これはBankARTと台北国際芸術家村が毎年アーティストを相互に派遣し、約3カ月間滞在・制作するというもの。2005年度に始まり、コロナ禍で2020年度から中断していたが、2022年度に再開した。台北から来たのは呉庭鳳(ウー・ティンファン)で、1997年生まれ。ちなみに今回、日本から派遣されたのは1966年生まれの開発好明で、なぜかいつも台湾から来るアーティストのほうが若い。

呉は身近な風景や日用品を墨でサラッと描き、淡い色彩を施した一見イラストか童画のような絵を制作する。今回は正方形の画面に横浜で見た風景や風物を20点ほど描いている。崎陽軒のシウマイ弁当、横浜開港資料館の看板、中華街、スパゲティーナポリタン、赤レンガ倉庫など、横浜ゆかりの、というか地元の人にとっては陳腐ともいえるモチーフばかり。ただ、初めて台湾の外に出た彼女にとってはどれもよほど新鮮に映ったのだろう、一つひとつを確かめるように各モチーフの両側に手を添えている。まるで対象を抱えるようなこの仕草は、単に目に映ったものを機械的に描くのではなく、実際に行って、見て、味わい、体験し、理解して「自分のもの」にしたという納得感を表わしているのではないか。

おもしろいのは、ランドマークタワーみたいな巨大建造物から、作者の大好物というイチゴのような小さなもの、さらに海風や夜景といった風景まで、同じように両手で抱えていること。こうしたプリミティブともいえる表現のなかに、意外と人間が物事を認識していくプロセスの秘密が直感されているのかもしれない。

公式サイト:http://www.bankart1929.com/taipei_exchange/

2023/03/24(金)(村田真)

自然という書物 15~19世紀のナチュラルヒストリー&アート

会期:2023/03/18~2023/05/21

町田市立国際版画美術館[東京都]

以前ロンドンにいたとき、サウスケンジントンにある自然史博物館にしばしば通い、セシルコートの古本屋の店頭で博物図譜の古版画を買い集めていた。そのとき「自然史」と「博物学」が同じ「natural history」の訳語であることを知った。だとすれば、自然史博物館(natural history museum)は本来「博物学博物館」と訳すべきではなかったか。と思ったりもしたが、ひょっとしたら「博物館」が「natural history museum」の訳語で、「museum」は「Muse(美神)の館」を意味するから「美術館」と訳すべきだったのではないか、と思ったりもする。

いや、今日の本題はそんなことではない。natural historyとは動植物や鉱物、人間、さらに人間の生み出した人工物や怪物に至るまで、自然界のおよそあらゆる物事を収集・分類し体系化する学問。なぜそんなものにぼくが惹かれたかというと、かつて夢中になった澁澤龍彦や荒俣宏の影響もあるが、おそらく科学も芸術も宗教も未分化だった時代、つまり近代以前に、世界はどのように見られていたかを博物学が教えてくれるからだろう。それはまた、自分が小さいころ、世界をどのように見ていたのかという子どもの視点を思い出させてくれるかもしれない。さらに自然史の観点から見ても、鉱物から植物、動物、人間、人工物までがひと連なりの存在と捉えられ、その間のひとつでも欠けたら連関の鎖が途切れ、自然界全体のバランスが崩れるという今日のエコロジーの考えと近いのではないか、との思いもあった。でもいちばんの理由は、博物図譜の美しさと珍しさに魅せられたからなんだけど。

博物学はアリストテレスの『自然学』やプリニウスの『博物誌』など古代からあるが、それらが広く知られるようになるのは、活版印刷が発明された15世紀以降のルネサンスの時代。このころから西洋人が進出し始めた新大陸で未知の動植物が発見され、新たな博物誌が続々と生まれてくる。古代の博物誌と違ったのは、観察に基づく細密で写実的な絵画表現が確立し、木版画や銅版画が普及することで、文字情報だけでなく視覚に訴えるヴィジュアルブックとしての博物図譜が誕生したこと。本展では、印刷術の発明まもない15世紀後半から、大量印刷が可能になる19世紀末までに出版された主要な博物図譜を紹介している。分厚い本のページを開いた状態で見せているものもあれば、1葉ずつ版画として展示しているものもある。ああ、ヨダレが出てきそう。

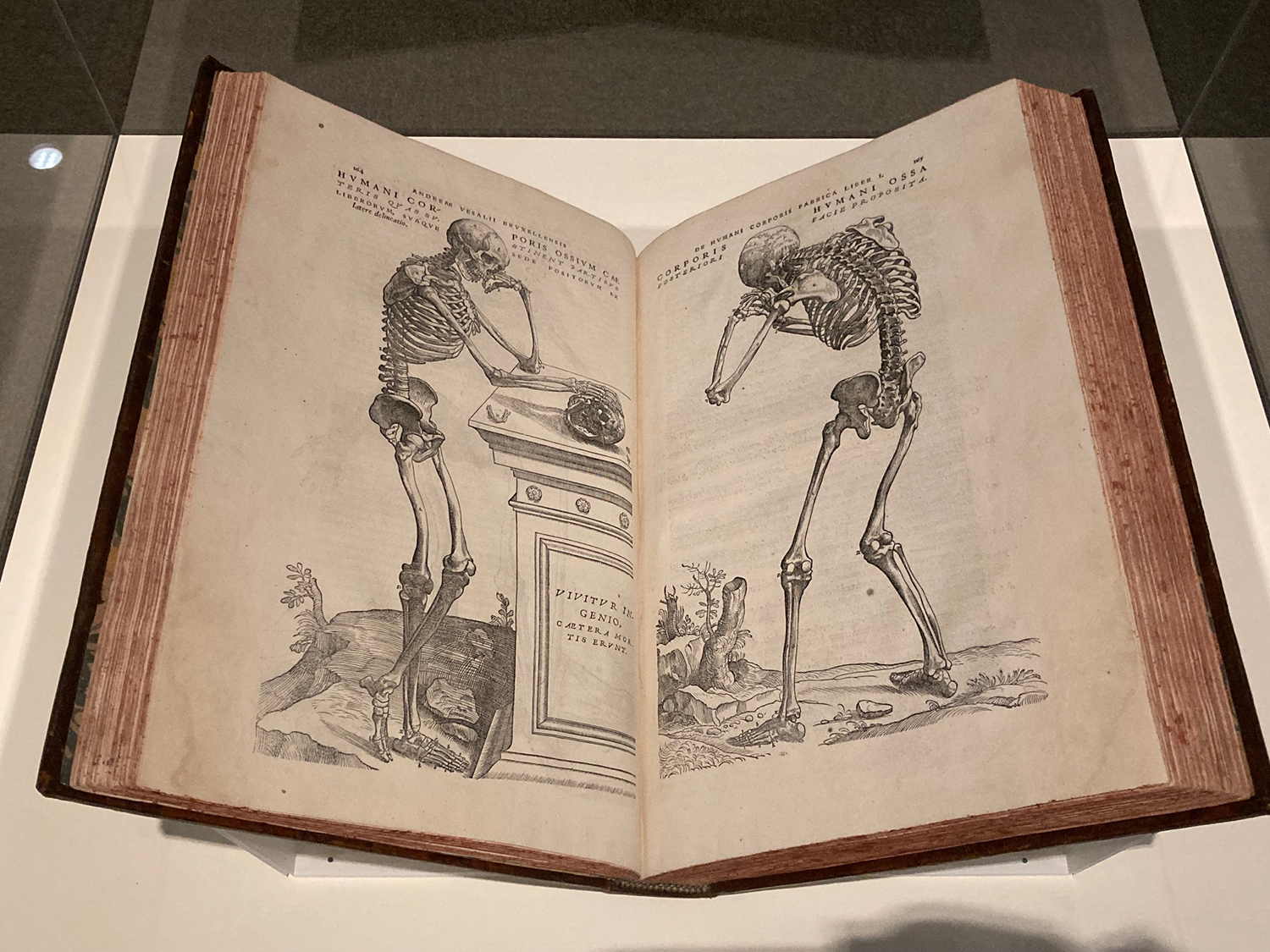

いちばん古いのは『被造物の道徳的対話』(1480)、イソップ『寓話集』(1481頃)、『イエスの生涯注釈』(1482頃)あたりで、いわゆるインキュナブラと呼ばれる初期活字印刷物。これらは博物図譜ではないが、木版による簡素な挿絵に植物や動物が描かれている。挿絵がより緻密になり、図鑑ぽくなるのはレオンハルト・フックス『植物誌』(1542)、アンドレアス・ウェサリウス『人体の構造について』(1543)、コンラート・ゲスナー『動物誌』(1551-1558)あたりから。ありえない怪物を描いたコンラート・リュコステネス『怪異と不思議の年代記』(1557)や、ウリッセ・アルドロヴァンディ『怪物誌』(1642)などは近代以前ならではのもの。

アンドレアス・ウェサリウス『人体の構造について』[筆者撮影]

ウリッセ・アルドロヴァンディ『怪物誌』[筆者撮影]

変わったところでは、みずから製作した顕微鏡で観察して描写したロバート・フック『ミクログラフィア』(1665)、イエズス会士にして科学者、音楽家でもあったアタナシウス・キルヒャー『シナ図譜』(1667)、『ノアの方舟』(1675)、『地下世界』(1683)、そして宗教と自然科学が不可分だった時代の最後の徒花というべき、ヨハン・ヤーコプ・ショイヒツァー『神聖自然学』(1732-1737)などがある。日本に関係するものでは、江戸時代に舶来したヤン・ヨンストン『博物誌』(1657-1665)、長崎の出島に滞在して採集したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト『日本動物誌』(1844-1850)『日本植物誌』(1835-70)も忘れてはいけない。

どれも美しいが、数ある植物図譜のなかでも群を抜くのが、ロバート・ジョン・ソーントン『フローラの神殿』(1798-1807)だ。ウィリアム・モリス設立のケルムスコット・プレスから出したエドワード・バーン・ジョーンズ『ジェフリー・チョーサー作品集』(1896)は、モノクロながら超絶技巧の工芸品のよう。奇怪な海洋生物を優雅に描き出したエルンスト・ヘッケル『自然の芸術形態』(1899-1904)も、視覚的想像力を刺激してやまない。これら出品物のうち、1点ものは町田市立国際版画美術館をはじめ美術館の所蔵品が多いが、書籍は各地の大学図書館の所蔵が大半を占める。なるほどこれらは美術と図書、版画と書籍、イメージと言葉、つまりは「見る」と「読む」との境界線をまたいでいるのだ。それが世界を「わかる」ための第一歩だろう。

エドワード・バーン・ジョーンズ『ジェフリー・チョーサー作品集』[筆者撮影]

公式サイト:http://hanga-museum.jp/exhibition/index/2023-516

2023/03/17(金)(村田真)

第26回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)

会期:2023/02/18~2023/04/16

川崎市岡本太郎美術館[神奈川県 ]

1997年からミレニアムを超え、元号をまたいで26回を迎えた異色の現代美術コンペ。人口530万人を抱える横浜・川崎地区で、横浜美術館も川崎市市民ミュージアムも長期休館を余儀なくされるなか、唯一気を吐いているのが駅から徒歩20分の丘の上に建つ岡本太郎美術館だけというのは、あまりに寂しくないか。ちなみに4年前の台風で壊滅的な被害を受けた市民ミュージアムは、オンライン展覧会やオンライン講座などを開いているらしいが、そのままリアルミュージアムはフェイドアウトしていくつもりじゃないだろうな。

それはさておき、岡本太郎現代芸術賞展。今年は珍しく岡本太郎賞も岡本敏子賞も該当作なし。両賞が制定された第10回展以来初めてのことらしい。確かに会場を回ってみると、例年にも増してにぎやかな作品が多いように見受けられるものの、外見に比して揺るぎない意志や強烈な個性を感じさせるものは少なかった。

近年の傾向として、小品を壁や床に数十点あるいは数百点びっしりと並べる集積系のインスタレーションが目立つが、今回それで特別賞を受けたのが、コロナ禍で1日1枚絵を描いたという澤井昌平の絵画インスタレーションだ。1点だけ見れば単なる日常風景を描いたヘタな絵にすぎないが、それが数百点も集積されるとまた別の世界が立ち現われてくるからおもしろい。ほかにも集積系では、やはり1日1枚有名人の似顔絵を制作したながさわたかひろ、ボールペンで描いたハガキサイズのイラスト1472枚を並べた高田哲男、職場のマンガ図書館から廃棄された雑誌数百冊を床に積み上げて彫刻した西除闇、新聞から切り抜いた言葉をコラージュして数百句の川柳を詠んだ柴田英昭、戦前の印刷物をコラージュして数十点の掛け軸に仕立てた川上一彦など、ユニークな作品が多いが、どれも一歩及ばす。

最近珍しくなった1点ものでは、足立篤史の《OHKA》と関本幸治の《1980年のアイドルのノーバン始球式》が特別賞を受賞。足立は戦中に発行された新聞紙を貼り合わせて特攻機「桜花」を実物大で再現した。紙でつくったハリボテなので常に空気を送り込んでいなければポシャってしまう。もちろん実物はもう少しマシだったはずだが、こんなヘナチョコな兵器(飛行機というより羽根をつけた爆弾)に乗せられて無駄死にしていった若者が哀れでならない。

足立篤史《OHKA》[筆者撮影]

一方、関本が出品したのは粗末な掘立て小屋。なかを覗くと、いかにも西洋風の部屋に2体の女性フィギュアが置かれている。実はこれ、《小さな死》と題する1枚の写真を撮るために制作した舞台装置だという。《1980年のアイドルのノーバン始球式》や《小さな死》というタイトルの意味は不明だが、わずか60分の1秒のシャッター時間のために3年かけてつくり込まれたインスタレーションは見事すぎる。このまま解体するにはもったいないから現代芸術賞展に出したか。受賞してよかったね。

関本幸治《1980年のアイドルのノーバン始球式》[筆者撮影]

公式サイト: https://www.taromuseum.jp/event/「第26回岡本太郎現代芸術賞(taro賞)」

2023/03/16(木)(村田真)

東京国立近代美術館70周年記念展 重要文化財の秘密

会期:2023/03/17~2023/05/14

東京国立近代美術館[東京都]

昨年、東博が開館150年を記念して「国宝」を一挙ご開帳したと思ったら、今度は開館70年の東近美が「重要文化財」を集めた展覧会を開いている。国宝よりは見劣りするけれど、重要文化財のなかから国宝が指定されるので、百年後、千年後の「国宝」展と考えればいい。そう思って見に行くヤツはいないだろうけど。

重要文化財(重文)とは、日本にある美術工芸品や建造物などのうち歴史的・芸術的・学術的に価値が高いと国が認めたもの。そのなかで特に価値が高いものを「国宝」として国が指定する。この文化財保護法が公布・施行されたのが1950年で、明治以降につくられた美術品が初めて重文に指定されたのが1955年のこと(近代美術の国宝はまだない)。その間の1952年に東京国立近代美術館が誕生したので、重文と近美は同世代で相性がいい、と同時に、似たような悩みを抱えてもいるらしい。

というのも、近代美術(ここはモダンアートといっておこう)とは伝統的な価値観に縛られず、新しい表現を生み出していく運動であり、そこでは権威に逆らう問題作ほど評価されることが多く、近美も含めて美術館や文化財保護法といった権威づけの制度にはなじまないからだ。そもそもだれが、なにをもって「価値が高い」と判断するのか。特にモダンアートの価値基準はいまだ流動的であり(それゆえモダンアートなのだ)、「なんでこの作品が重文で、あの作品は違うのか?」なんて不満も出てくる。タイトルの「重要文化財の秘密」とは、そうしたモダンアートの抱えるジレンマを表わしているのだろう。そのジレンマはまさに近代美術館が抱えるものでもある。

重文に指定された近代美術品は計70点(鏑木清方の3点の連作を1件と数えれば68件)で、内訳は日本画34点、洋画21点、彫刻6点、工芸9点。日本画が約半数を占め、彫刻が意外に少ない。うち今回の出品作品は51点で、日本画25点、洋画15点、彫刻4点、工芸7点になる。指定された順に見ると、1955年に4点、1956年に2点が指定されたがいずれも日本画で、以後なぜか10年空き、1967年から洋画と彫刻にも門戸が開かれ、2001年にようやく工芸からも指定されるようになった。この日本画・洋画・彫刻・工芸というヒエラルキー、現在でも日展に引き継がれているが、そろそろ日本画と洋画くらい絵画で統一したらどうだろう。もし村上隆の作品が指定されたら、どっちに入れるつもりだ?

出品点数は日本画が約半数だが、会場は日本画が3分の2かそれ以上を占めている。そのためようやく日本画が終わり洋画が始まったと思ったら、瞬く間に終わってしまった。これは日本画には絵巻や屏風絵など長大な作品が多いからだ。なんとなく日本画より洋画のほうが大作が多いと思いがちだが、少なくとも重文に関してはそうではない。なかでも長大なのが横山大観の《生々流転》(1923)で、実に40メートルに及ぶ。ちなみにこの作品、制作してから重文指定される(1967)までの期間がもっとも短く、44年しかたっていない(つーか、44年で最短かよ)。また、重文のなかでもっとも新しい作品は、日米開戦前に制作された安田靱彦の《黄瀬川陣》(1940/1941)で、黄瀬川に陣を張る源頼朝の元に弟の義経が駆けつけた場面を描いている。時代を考えれば国威発揚のための戦争画と見ることもできる。

以後80余年経つが、その間の作品は1点も重文に指定されていない。では次に指定されそうな作品はなんだろう。大作かつ問題作といえば、藤田嗣治の《アッツ島玉砕》(1943)をはじめとする戦争画を候補に挙げたいが、たぶん体制が大きく変わらない限り無理だろうね。だいいち大半がアメリカから永久貸与されたものだし。戦争関連でいえば、丸木位里・俊による連作《原爆の図》(1950-1982)も有力候補だ。女性作家はどうだろう。これまで上村松園だけというのはあまりに寂しいけど、かといって洋画や彫刻に候補がいるかというと厳しいといわざるをえない。いずれ草間彌生の名前が挙がるかもしれないが、その前に人間国宝にしたほうがいいんじゃないか。

公式サイト:https://jubun2023.jp

2023/03/16(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)