artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

諏訪敦 眼窩裏の火事

会期:2022/12/17~2023/02/26

府中市美術館[東京都]

子どものころから、自分の感じている赤と他人の感じている赤とは同じ色なのか、あるいは、同じ景色を見ていても他人の見ている景色と同じように見えているのか、疑問に思うことがあった。こうした問いは長じて、物体とその表象はまったく別物であると理解することで薄らいだとはいえ、たとえば死んだらどうなるのかといった問いと同じく、永遠の謎として残されるだろう。絵を描くのは、そうした謎に少しでも近づくためなのかもしれないし、そういう疑問を持ち続けた人が絵描きになるのかもしれない。また、絵を描いていると別の疑問も湧いてくる。なぜ刻々と移りゆくものを表わせないのか、なぜ物体の裏側や360度の全景が描けないのか、なぜ光のように明るい絵具はないのかと。そんな限界だらけのなかで可能性を探っていくのが絵を描く楽しみでもあるのだが。

前置きが長くなったが、諏訪敦の個展を見て改めて絵を描くことのおもしろさと難しさを思った。展示は「棄民」「静物画について」「わたしたちはふたたびであう」の3章立て。「棄民」は父と祖母を描いたものだが、ただの肖像画ではない。まず、父の病床の姿および死に顔を描く。死後は父の幼少時から祖母へと遡り、その祖母が敗戦直後に満州で病没して遺棄されたことを知る。諏訪は満州に渡って取材し、祖母の最後の姿を描くのだが、その制作方法が尋常ではない。まず祖母の体型に近い女性のヌードを描き、その肉体が老いて痩せ細り、発疹が現われて死に至るまでの過程を徐々に加えていくというものだった。いってみれば、画面の上で祖母をもういちど死に至らしめたのだ。その完成図だけでなく、途中経過を示す画像もスクリーンに投射している。これはもはや肖像画の範疇を超えて、みずからのルーツを遡って1枚の絵に仕立て上げた歴史画(物語画)といってもいい。

「静物画について」はコロナ禍で静物画について探求したシリーズ。静物画は文字どおり動かないので、写実絵画にはもっとも適したジャンルかもしれない。諏訪は豆腐や透明グラスといった絵になりにくいモチーフをあえて選んで、克明に写し取っている。ときおり画面に現われる炎か煙のような白い揺らぎは、諏訪の視覚に現われる閃輝暗点という症状を表わしたもの。つまり諏訪だけに「見える」現象を描いたものであり、みんな見ているものは同じという絵画の前提を覆す試みともとれる。タイトルの「眼窩裏の火事」とはこの視覚症状のことだ。展示は台の上に作品を立て、スポットライトを当てて見せるという方法を採っている。

最後の「わたしたちはふたたびであう」は、大野一雄ら舞踏家を中心とする肖像画の展示。最晩年の大野の床に伏す姿を描いた作品は、前述の病床の父の姿とも重なる。大野の死後、彼の舞踏をコピーする川口隆夫の舞い姿も描いている。そのうちの1点《Mimesis》(2022)は、千手観音のように腕が何本も伸びている。これは舞踏の動きを表わすだけでなく、大野が若いころに触発されたラ・アルへンチーナ、を模倣する大野一雄、を模倣する川口隆夫という、3代にわたって受け継がれてきた舞踏リレーを表わしているのだ。ほかにもビデオジャーナリストの佐藤和貴、そのパートナーでシリアで銃撃された山本美香らの肖像画も展示されている。

洞窟壁画から数えると絵画には5万年もの歴史があり、写真が発明されようがAIが発達しようがいまだ絶滅する気配がない。でもそれは絵画が完全無欠なメディアであることを意味しない。逆に欠陥だらけで時代遅れの器といっていい。諏訪はむしろそうした絵画の限界を制作の糧として、視覚表現の可能性を切り開いているように見える。

公式サイト:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuten/2022_SUWA_Atsushi_exhibition.html

2022/12/28(水)(村田真)

Idemitsu Art Award展 2022

会期:2022/12/14~2022/12/26

国立新美術館[東京都]

1956年に始まるシェル美術賞展を前身とする絵画のコンペ。余計なお世話だが、賞の対象も観客も日本人なんだから、タイトルは「出光アートアワード展」と日本語表記にすればいいのに、なんでわざわざ読みづらいアルファベットにするのかね(特に「Idemitsu」が読みづらいのは歳のせいだろうか)。

それはともかく、ざっと会場を見回すと、作品がいつも以上にどれもこれも似たり寄ったりに見えてくるのは歳のせいだろうか。しかもグランプリの竹下麻衣の《せんたくものかごのなかで踊る》(2022)も含めて、大半が地味で弱々しく感じるのは歳のせいだろうか。しつこいね。みんなさらっと描いただけでやたら余白が多く、一言でいえば薄味。イラストが絵画化した(その逆かも)80年代の日本グラフィック展(日グラ)を思い出す。グランプリの竹下の作品はさすがにツボを心得ていて、日グラに出したとしても受賞していそうだが、だとすれば時代は40年前と変わらないのか、それともひと回り巡ってしまったのか。

さて、5人の審査員賞と2人の学生特別賞、1人のオーディエンス賞を合わせた8人の受賞作品のなかで、インパクトがあったのは木村絵理子賞の高見基秀《あなた(の欲望)は燃えている》(2022)と、青木恵美子賞のナカバヤシアリサ《Untitled 刻む》(2022)くらい。高見はありえない風景のリアルな描写と鮮やかな色彩が際立っているし、ナカバヤシは逆に現実の風景をありえない色彩と巧みなコンポジションで再構築してみせた。

だがしかし、今回もっとも興味を惹かれたのは、過去の受賞・入選作家から4人を選ぶアーティストセレクションに出品していた中尾美園の作品。《紅白のハギレ》は掛け軸に日の丸とその解体された姿が描かれ、《ある家の図譜》にはタンスやカーテン、座布団、カレンダー、天井板、壁、雨戸など家の断片が日本画で記録されている。どちらも京都在住の女性の遺品がモチーフで、特に前者は残されていた日章旗をそのままシワやシミまで克明に描写したものと、それが切り取られたり落書きされたりツギハギされたりした姿を予想して描いたものを軸装して並べている。中尾は京都市芸の大学院で保存修復を学び、日本画による古典絵画の模写の技術をもつ異色の画家。緻密な観察に基づく博物学的な記録性や、シレッと日の丸を切り刻む大胆さ、そしてそれを並置して見せる発想など、日本画のみならずこれからの絵画の方向性に大きな示唆を与えてくれる。

公式サイト:https://www.idemitsu.com/jp/enjoy/culture_art/art/exhibition.html

関連レビュー

中尾美園「ある家の図譜」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

中尾美園「紅白のハギレ」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年05月15日号)

2022/12/24(土)(村田真)

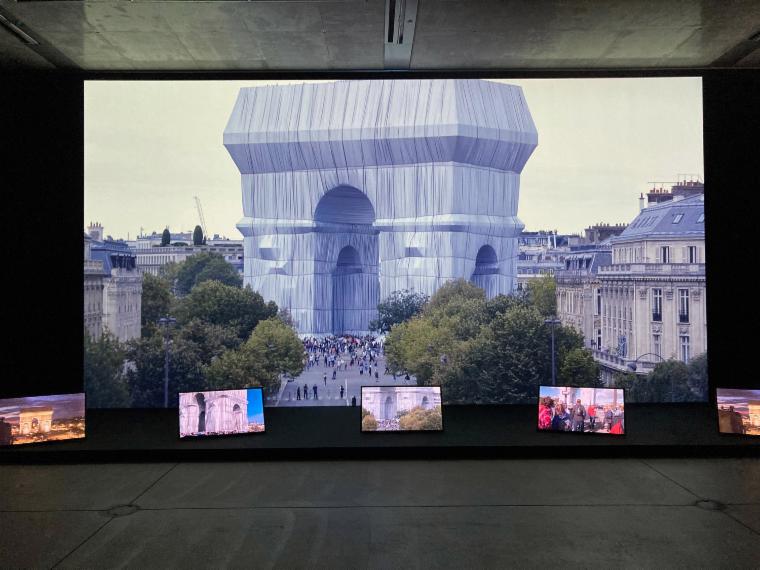

クリストとジャンヌ=クロード “包まれた凱旋門”

会期:2022/06/13~2023/02/12

21_21 DESIGN SIGHT[東京都]

2021年9月から約2週間、パリのエトワール凱旋門が巨大な布ですっぽり覆われた。このクリスト&ジャンヌ=クロードによる最後のプロジェクト《包まれた凱旋門》を紹介する展示が行なわれている。場所は21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)、会期は8ヶ月という異例の長さに、21_21の創設者である三宅一生とクリスト夫妻との「布」を介した友情がうかがえる。と同時に、このプロジェクトを準備中の2020年に急逝したクリストへの追悼の意もあるのかもしれない(ジャンヌ=クロードは2009年に没)。その三宅もこの展覧会がオープンして間もない昨年夏に亡くなってしまった。20世紀がどんどん遠ざかっていくようで寂しい。

島々をピンクの布で囲んだり、巨大な傘を何千本も立てたり、いわくのある建物を布で包んだりするクリスト&ジャンヌ=クロードのプロジェクトは、どれも規模が大きく、莫大な資金とおびただしい許認可を必要とするため、実現までに数年、時に数十年かかることもあった。なかでも「包まれた凱旋門」が発想されたのは、彼らがパリで出会い、「梱包芸術」を始めて間もない1961年まで遡るから、実に60年かかったことになる。当初の実施予定は2020年だったが、コロナ禍により1年延期。その間にクリストが亡くなったが、プロジェクトは協力者に引き継がれて実現された。

パリのエトワール凱旋門は、ナポレオンの命により建てられた高さ50メートル、幅45メートルの巨大な歴史的建造物。しかも浮き彫り彫刻で装飾されているため、布を被せるにも傷つけないようにしなければいけない。なによりクリストが重視するのは、風になびくドレープの美しさだ。そのため、約2万5千平方メートルに及ぶリサイクル可能なポリプロピレン製の銀色の布と、それを縛る延3千メートルの赤いロープは、独自に開発したオリジナルのものを使ったという。

21_21での展示は、クリスト夫妻のこれまでの主要なプロジェクトを写真で振り返り、「包まれた凱旋門」のマケット、資金づくりのためのドローイング(コピー)、実現した「包まれた凱旋門」の写真、図面、プロジェクトに尽力したエンジニアや政治家らによるインタビュー映像などで構成されている。会場の一部には、実際に使われた銀色の布と赤いロープによる梱包の様子が部分的に再現され、その大きさが実感できる。それにしても、こんなことを思いつくアーティストもすごいが、それを許すパリという都市も太っ腹だとつくづく思う。日本でやるとしたら、東京タワーか、法隆寺か、太陽の塔か……無理だろうな。

展示風景 [筆者撮影]

公式サイト:https://www.2121designsight.jp/program/C_JC/

関連レビュー

クリストとジャンヌ・クロード展|村田真:artscapeレビュー(2010年05月15日号)

2022/12/14(水)(村田真)

丸山晩霞 日本と水彩画 丸山晩霞記念館所蔵作品を中心に

会期:2022/11/12~2022/12/18

はけの森美術館[東京都]

日本の近代絵画は主に洋画と日本画の対立を軸に語られることが多く、版画や水彩画は周囲に押しやられがちだった。とりわけ水彩画は西洋から伝わった画材でありながら、技法的には水で溶く日本画に近いというどっちつかずの立場だったため、スポットライトが当たりにくかった面もある。その西洋由来の水彩画を日本画に合体させようとした画家のひとりが丸山晩霞(1867-1942)だった。

晩霞は幕末に信濃国に生まれ、上京して油絵を学び、明治美術会に入会。一時家業に専念したのち、画家の吉田博との出会いをきっかけに水彩画に転じ、日本各地だけでなくアメリカ、ヨーロッパなど世界を旅しながら水彩画を制作した。その作品の多くは名前のとおり霞がかっているが、それは空間をうやむやにする日本画のそれではなく、距離感を把握した上での空気遠近法的な霞であり、緻密な観察に基づく細密描写とともに西洋画をバックボーンとしたものであることがわかる。丸山晩霞の名が広く知られるのはおそらくこの時代の作品であり、ぼくが知っているのもこのころの花咲く山岳風景画だ。ていうか、それ以外の晩霞の作品はこれまでほとんど紹介されてこなかったのではないか。そういった意味で、その後の日本画へ接近していく過程に焦点を当てた今回の展示は興味深いのだ。

晩霞が日本画(および日本)に近づくのは1910年代、明治から大正に移るころ。当時、彼は日本の風景に独自の美を見出す志賀重昂の『日本風景論』に刺激を受け、また画壇では、旧套的な日本画に対して水彩画が新しい日本画になるのではないかと議論されていた時期だった。1918年には新しい日本画の団体「国画創作協会」と「新日本画協会」が発足、晩霞は後者の旗揚げに加わり、水彩画と日本画の融合を目指したという。さらに昭和になると、ナショナリズムの高まりとともに「日本」を必要以上に意識せざるをえなくなるという時代の空気もあっただろう。

作品もこのころから縦長の絹本に彩色し、軸や屏風に仕立てるようになっていく。描写も写実主義から離れ、山は縦に引き延ばしたように険しくなり、画面隅には余白を残すなど、明らかに日本画的な空間に変容していく。だが、山肌や植物などの細かい描写には以前のような細密な自然観察が発揮されていて、そのチグハグさが愛おしく感じるのだ。こうしたねじれ現象こそ水彩画と日本画を、もっと広くいえば西洋と東洋を無理やり接続しようとした近代日本の試行錯誤の証かもしれない。

公式サイト:https://www.hakenomori-art-museum.jp/exhibition#link1

2022/12/04(日)(村田真)

六本木クロッシング2022展:往来オーライ!

会期:2022/12/01~2023/03/26

森美術館[東京都]

日本のアートシーンの現在を見せる3年に一度の「六本木クロッシング」。7回目のテーマ(というよりサブタイトル)は「往来オーライ!」というダジャレなもの。かれこれ3年にも及ぶコロナ禍によって内外の交流が途絶え、創造活動もズタズタに分断されてしまったアートシーンにおいて、ポストコロナを見据えて人々の往来を再び取り戻そうとの意図があるようだ。もともと「創造活動の交差点」を目指す「六本木クロッシング」であってみれば、そこにさらなる往来を注ぎ込むことで六本木交差点以上の賑やかな祝祭的空間が現出するんじゃないか、と勝手に期待したが、幸か不幸かそんなことはなかった。

出品アーティストは22組。O JUNや石垣克子らの絵画、石内都や金川晋吾らの写真、青木野枝やAKI INOMATAらの彫刻、潘逸舟やキュンチョメらの映像といったように割と明快にメディアが分かれ、インスタレーションやミクストメディアは意外と少ない。しかも絵画は壁に、彫刻は床に、映像はブースに展示されるなどきちんとテリトリーが分かれ、作品同士が干渉することなくおとなしく収まっている。いやもちろんそのほうが見やすくていいのだが、展覧会全体としてはよくも悪くも「交通整理」されていて、スクランブル交差点みたいな賑わいは感じられない。もっと作家同士、作品相互の交差・往来があってもよかったのではないか。

そんななかでも、松田修、池田宏、キュンチョメらの作品が並ぶ横丁は少し吹きだまり感があって不穏な空気を漂わせていた。でもアイヌやトランスジェンダーを主題にした作品は見て楽しめるものではない(もちろん楽しけりゃいいってもんでもないが)。いちばんワクワクしたのは、やんツーから竹内公太を抜けてSIDE COREに至る並びだ。やんツーは、自律搬送ロボットが棚に並ぶ石膏像や工芸品、仏像、石ころなどからひとつを選んで運び、また戻しては別のひとつを運び……を繰り返すシジフォス的なインスタレーションを公開。竹内はランプ付きの警棒を振り回してアルファベットを描き、光跡写真に撮ってオリジナルフォントを制作。SIDE CORE/EVERYDAY HOLIDAY SQUADは、夜間工事用の照明器具を組み合わせたインスタレーションと、作業着を着たスケーターが東京を滑走する映像を出品。ストリート感あふれるコーナーになっていた。

六本木クロッシング2022展

SIDE CORE/EVERYDAY HOLIDAY SQUAD《rode work ver. Tokyo》(2018/2022)[筆者撮影]

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/roppongicrossing2022/index.html

2022/12/01(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)