artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

ポストバブルの建築家展―かたちが語るとき―アジール・フロッタン復活プロジェクト

会期:2022/01/12~2022/02/19

BankART Station[神奈川県]

タイトルに示されているように、この展覧会は2つの要素からなる。ひとつはフランスで開催された日本人の建築家展、もうひとつはセーヌ川の避難船をリノベーションする「アジール・フロッタン復活プロジェクト」だ。まず「アジール・フロッタン」とは、石炭運搬用につくられた箱船を1929年にル・コルビュジエが難民のための避難所としてリノベーションしたもの。その設計を担当したのが、当時コルビュジエの事務所にいた前川國男だった。それから100年近く、避難所としての役割を終えてからもセーヌ川に係留されていたが、2006年にギャラリーなど文化的に再利用する復活プロジェクトが始動。当初ここで日本の建築展を開く計画があったが、2018年にアクシデントにより沈没し、計画はポシャッてしまう。2020年には前川の縁で日本側が協力し、浮上に成功。現在再生計画が進められている。

日本人の建築家展のほうは、建築史家の五十嵐太郎氏が選んだ1960年以降の生まれの35組の建築家をフランスに紹介するもの。こちらは国際交流基金パリ日本文化会館で開催し、FRACサントル・ヴァル・ド・ロワールを回る予定だったが、コロナ禍により延期され、順序も逆転。その後、兵庫県立美術館を経てBankARTに来た次第。どちらもアクシデント続きなのだ。

BankARTでは、各1平方メートルほどのテーブル上に35組の建築のマケットやプランを載せ、「かたちとは」で始まる建築家のコメントも紹介している。出品は、開館間近な遠藤克彦の《大阪中之島美術館》(2021)、「アジール・フロッタン復活プロジェクト」を推進する遠藤秀平の《Rooftecture OG》(2020)をはじめ、平田晃久の《Tree-ness House》(2017)、西沢立衛の《豊島美術館》(2010)、田根剛の《Todoroki House in Valley》(2018)など。1960年以降の生まれに焦点を当てた理由を、五十嵐氏は次のように説明する。バブル期には奇抜なデザインのポストモダニズム建築が流行したが、バブル崩壊と2度の大震災により派手な形態が忌避され、かたちよりコミュニティの関係が重視されるようになった。しかし奇抜な形態を追求しながら、同時にコミュニティにも関与していく建築は可能ではないか。そんな「ポストバブル世代」の建築家にスポットを当てたのだと。これはバブル期の派手なニューウェイブから、90年代以降、コミュニティを重視するアートプロジェクトに向かった現代美術の流れとも共通する課題だ。

さて、それではアジール・フロッタンは本展のどこに関わっているのかというと、会場に入ればなんとなく見えてくる。細長い展示室を斜めに横切る低い仮設壁が船の輪郭をなぞっているのだ。つまり、アジール・フロッタンの船内で展覧会が開かれているという設定なのだ。内部の仕切り壁や円柱も再現され、展覧会場に立つだけでセーヌ川に浮かんでいる気分、にはならないが、少なくともそのスケール感くらいは味わえる。また、船内に塗り重ねられたペンキのかけらも展示され、あろうことか、ベルリンの壁の破片のように販売されてもいるのだ。

2022/01/19(水)(村田真)

ポンペイ

会期:2022/01/14~2022/04/03

東京国立博物館[東京都]

「古代の夢」とか「人類の至宝」とか、あるいは「世界遺産登録25周年」とか「創立150年記念」とか、そんな余計な情報をいっさい省いた特別展「ポンペイ」。このシンプルきわまりないタイトルに、「これぞ決定版」という並々ならぬ自信がみなぎっている(内容に自信のない展覧会ほどタイトルを長くしたり、キャッチーなサブタイトルをつけたがるものだ)。そしてうれしいことに、その自信が空振りすることなく、内容もきわめて充実していた。だいたいこれだけ見応えのある作品を持ってこられるのは、所蔵する美術館が改修工事などで休館中の場合が多いのだが、今回はそんなことどこにも書いていない。考えられるのは、先方のナポリ国立考古学博物館が慢性的な財政難に加え、コロナ禍で観光客が激減したため、いっそしばらく休館して所蔵品に出稼ぎに行ってもらおうってな魂胆ではないか。邪推はさておき。

最初の部屋に入ると、正面にヴェスヴィオ山の噴火と火山灰に埋没する街の様子がCG映像で流れている。実在した古代都市ポンペイのエピローグは、1700年の時を経て歴史に蘇る「ポンペイ」のプロローグであり、展覧会のプロローグでもある。こういう演出というかサービスは、昔はなかったなあ。子どものころ、火山灰に埋もれたポンペイから絵や人型が発掘されたと聞いて、どんな状況だったのか乏しい知識で想像するしかなかったが、いまは映像で街が火砕流に飲まれるシーンまで目の当たりにできるんだから、便利になったもんだ。

展示の前半は、ヴェスヴィオ山を描いた壁画や犠牲者のもぬけの殻から型取りした石膏像に始まり、ポンペイの街や社会、生活などを絵画や彫刻、生活道具などで紹介。後半は、「ファウヌスの家」や「悲劇詩人の家」などの一部を再現した住宅に、壁画や彫像をインストールした展示になっている。ポンペイが埋没したのは西暦79年だから、日本ではまだ弥生時代。この時代にすでに水道が整備され、そのブロンズ製のバルブが現代のものと大して変わらないことに驚くが、それ以上に目を奪われるのはやはりフレスコ画の数々だ。美術史の教科書でもしばしばお目にかかる《三美神》《書字板と尖筆を持つ女性》《パン屋の店先》など、火山灰に埋もれてひび割れや剥落はあるものの、よくこれだけ残ったものだと感心する。

しかしこれらのフレスコ画は、技法的によく描かれているとはいえ、古代のまま発掘された偶然性や史料性の高さゆえに価値を認められたのであって、必ずしも芸術性が高いわけではないだろう。おそらくこれらは家屋の装飾や店の看板として気軽に描かれたもので、数年か数十年おきに塗り替えられていたに違いない。いまでいえば銭湯のペンキ絵みたいなもんじゃないだろうか(ペンキ絵も現在では希少だが)。では芸術性を追求した絵画はなかったのかといえば、あったとしても、板や布や紙に描かれたものはすべて灰になってしまったはず。つまり、ここに展示されている絵は、タブローのように額縁みたいな枠にはめられて壁に掛けられているけれど、もともと建物に直接描かれた壁画であり、それを四角く切り取ったものであるということだ。だから古代ポンペイ人がこの展覧会を見たらきっと驚くだろう。あ、うちの落書きやガラクタが極東の島でうやうやしく崇められていると。

さて、そのフレスコ画にもましてきれいに残っているのがモザイク画だ。もちろんこれもフレスコ画と同じく「不動産美術」の一種。色のついた小石を並べてつくるので手間がかかるが、その分フレスコ画より色が落ちにくく堅牢で長持ちし、芸術的価値も高かったに違いない。ポンペイのモザイク画で有名なのは《アレクサンドロス大王のモザイク》だが、さすがにこの大作は来ておらず(映像で紹介)、同じ「ファウヌスの家」から発掘された《葉綱と悲劇の仮面》《ナイル川風景》など繊細なモザイクを公開している。

ところで、この「ファウヌスの家」や「悲劇詩人の家」は建物が部分的に再現され、そのなかにもともとあったようにモザイク画やフレスコ画などを配置している。そのため家のどこに、どんな状態で壁画が描かれていたかがわかる仕組みだ。こうした再現展示も最近では珍しくなくなった。また前半の展示でも、俳優の彫像の背景には古代劇場の画像を、兜や脛当ての背後には円形闘技場の写真を掲げている。こうしたディスプレイは展示品の背景を理解するための一助にはなるが、しかし冒頭の噴火のCG映像ともども、見る者のイメージを規定したり画一化しかねない危うさもはらんでいないだろうか。展示が親切になればなるほどわれわれの想像力が衰退していくのでは、元も子もないからね。

再現展示の様子

2022/01/13(木)(村田真)

フィリア―今道子

会期:2021/11/23~2022/01/30

神奈川県立近代美術館 鎌倉別館[東京都]

ベッドの上にたくさんのキャベツを敷きつめたり、コハダの切り身を重ねてブラジャーをつくったり、タコと点滴装置と人形の首を組み合わせたり……。今道子の写真を一言で表わせば「グロテスク」に尽きる。グロテスクの語源がグロッタ(洞窟)で、それが地中から発掘された動物や植物の入り混じった古代ローマの奇怪な装飾に由来するならば、つまり異質なもの同士の風変わりな組み合わせを意味するならば、今の写真はまさにグロテスクというしかない。それはまた、「解剖台の上でのミシンとコウモリ傘の不意の出会いのように美しい」と歌ったロートレアモンの詩に代表されるような、シュルレアリスムの美学でもあるだろう。その趣味嗜好は、モデルとして登場する数少ない人物が澁澤龍彦(遺影として)、種村季弘、四谷シモンらであることからも明らかだ。

ぼくが今の写真を初めて見たのは、1979年に横浜のギャラリー芝で開かれたグループ展「写真としての芸術、芸術としての写真」においてだった(展覧会歴を見ると、これが最初の発表らしい)。その直前に『ぴあ』の取材で出品作家たちに会い、話を聞いて記事にしたのでよく覚えている。でも4人の出品作家のなかで、顔も名前も作品も覚えているのは最年少の今だけで、ほかにだれがいたのか、どんな作品があったのかまったく記憶にない。それほど今の写真が際立っていた。ちなみに、今回の出品作品のなかでそのとき出ていたのは、冒頭のベッドの上にキャベツを並べた《キャベツ+寝台(1)》(1979)や、ストッキングに野菜を詰めてベッドに横たえた《野菜+ストッキング》(1979)だったと思う。

ついでにいうと、グループ展のタイトルにも使われた「芸術としての写真」というフレーズがにわかに注目を集めるのは、それから10年後の1989年、写真発明から150年目のことだった。この年、プロの写真家ではなく、アーティストによる写真を使った作品、つまり「芸術としての写真」を集めた企画展が何本も開かれ、今もいくつかに出品している。それまでも「芸術としての写真」がないわけではなかったが、大半は概念的なコンセプチュアル・フォトで、今のような物語性のある写真が続々と現われるのはこのころからだ。そういう意味で今は早かった。

しかしそれより今のすごいところは、作風こそ少しずつ変化しているものの、野菜や生魚や日用品を組み合わせて写真に撮るという基本コンセプトが、40年以上ほとんど変っていないことだ。だから展覧会場を見渡すと、モチーフが一貫しているのはもちろん、一部を除いて大半が黒い背景のモノクロームプリントだし、額縁もほとんど黒に統一されている。そのため写真が遺影のように見えるが、魚や野菜の「死体」を被写体にしているので、あながちそれも間違いではないだろう。展覧会全体としては単調ともいえるが、それ以上に一貫したテイストを持続させていることに舌を巻くのだ。

2022/01/09(日)(村田真)

池内晶子 あるいは、地のちからをあつめて

会期:2021/12/18~2022/02/27

府中市美術館[東京都]

最近、コロナ禍で企画展を組みにくくなっていることもあって、空っぽの展示室をそのまま見せる美術館が出てきた。展示作品より建築自体に目を向けてもらおうとの意図もあるようだ。池内晶子の美術館初の個展は、もちろん建築を見せるのが主眼ではないものの、結果的に展示室をつぶさに見せられるばかりか、ふだんは気にもしていない美術館の立地条件さえ暴いていた。

池内は絹糸を素材にしたインスタレーションで知られるアーティスト。その作品はきわめて繊細ではかなく、目に見えないほどか細いものもある。今回のインスタレーションは、企画展示室の1~3とエントランスロビーに設えた計6点の「Knotted Thread」シリーズ。だが、なんとそのうち2点は「見えなかった」。まず、企画展示室1のインスタレーションは、円筒状の赤い絹糸が壁の四方から吊るされ、その下に、中心から遠ざかるにつれてまばらになるように同心円状に糸が置かれている。絹糸はきわめて細く、1本ではほとんど見えないが、円形に蓄積されることで床がうっすらと赤く染まる程度には存在感を主張する。使った糸は全長2万2千メートルに及ぶという。

企画展示室2は照明が落とされ、遠くからはなにも見えない。近づくと、スポットライトのなか、床すれすれまで1本の糸が垂れているのがわかる。その糸は壁の2方から伸びてきた糸でY字型に支えられている。それだけ。おそらくこの美術館で展示された作品のなかでもっともか細く、軽量な作品に違いない。

企画展示室3には立ち入り禁止の仕切りが置かれているだけで、最初はなにも見当たらない。仕切りに沿って移動していくと、光の加減でわずかに赤い糸が見えてくる。両側の壁から弧を描くように無数の糸が横断しているのだ。「鑑賞ガイド」を見ると、この展示室にはガラスケースのなかにもう2点あるらしい。よくよく探したら手前の作品は見つかったけど、奥にあるはずの作品は見つからなかった。ぼくの目が悪いせいか、それともだれにも見えないのか。ひょっとしたら展示してなかったりして。エントランスロビーの吹き抜け空間にも1本の糸が張られているというが、2階から、階段を降りながら、下からそれぞれ目を凝らしたが、とうとう見つからなかった。

そんなわけで、作品を鑑賞するより、つい作品を発見することに一生懸命になってしまうが、同展には糸が隠れているだけでなく、また別の意図も隠れている。「鑑賞ガイド」を見るとわかるが、壁から伸びる糸はすべて壁面に対して斜めの角度になっている。これは糸を東西または南北の方向に張り渡しているからで、逆にいうと、この美術館建築が東西または南北の方角を向いていないということを示している。これまで意識したこともなかったが、図らずも府中市美術館がどういう方角に建てられているかを明らかにしたわけだ。ではなぜ東西南北かといえば、それがもっともわかりやすい基準だからだろう。彼女はどの美術館、どのギャラリーで展示するときも、建物の方角に関係なく糸は東西南北に渡される。それが彼女のか細い作品を支える骨格になる。そしてこの原則を設けることによって、作品はすべて統一されたフォーマットのなかに位置づけられるのだ。

2022/01/09(日)(村田真)

房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+

会期:2021/11/19~2021/12/26

市原市内各所[千葉県]

2014年に始まった芸術祭も今回で3回目。本来は2020年春に開かれる予定だったのが、コロナ禍で1年延期。さらに半年ずれ込んで、ようやく秋も深まってからの開催となった(タイトル末尾の「2020+」はその意味だ)。そのため作品は1年以上も前に完成したものもあれば、この間にヴァージョンアップさせたものもあるという。作品は南北に細長い市原市の海に近い都市部から過疎化する山間部まで、主に小湊鉄道沿いに広く点在するので、車を運転しないぼくはツアーに乗るしかない。今回は出品作家の冨安由真さんが同行するバスツアーに参加した。

朝9時に五井駅に集合。まずは小湊鉄道の五井機関区に散らばる作品を見る。車両内部にウクライナの映像を流したり(ザンナ・カダイロバ)、台車から蒸気機関車まで並べて人類の進化に見立てたり(アレクサンドル・ポノマリョフ)、プラットホームに列車の出発に合わせて自動演奏するピアノを吊るしたり(アデル・アブデスメッド)、鉄道駅ならではのインスタレーションが目を引く。五井から馬立まで小湊鉄道の7駅に、月と宇宙を主題とする作品を展示したのはレオニート・チシコフ(名前から察せられるとおり、なぜか旧ソ連出身作家が多い)。特に愉快なのは、上総村上駅のベンチにひとりポツンと座る宇宙服の飛行士人形だ。寂れた無人駅に迷い込んだ飛行士の背中に、宇宙空間にいるのとは別のぼっち感が漂う。

レオニード・チシコフ《7つの月を探す旅 第二の駅 村上氏の最後の飛行 あるいは月行きの列車を待ちながら》

愉快といえば、《上総久保駅ホテル》にも触れなければならない。作者は西野達、と聞けば想像がつくだろう。無人駅の駅舎にダブルベッドルームを併設し、公衆便所をトイレとシャワールームに改装したもので、窓からホームと田園風景が丸見えという絶妙のロケーション。これなら電車が到着してから部屋を出ても乗り遅れることはなさそうだ。芸術祭を機に無人駅のトイレも一新されたわけで、小湊鉄道にとっても近隣住民にとっても歓迎すべきプロジェクトだろう。でも会期が終わったらどうするんだい?

西野達《上総久保駅ホテル》

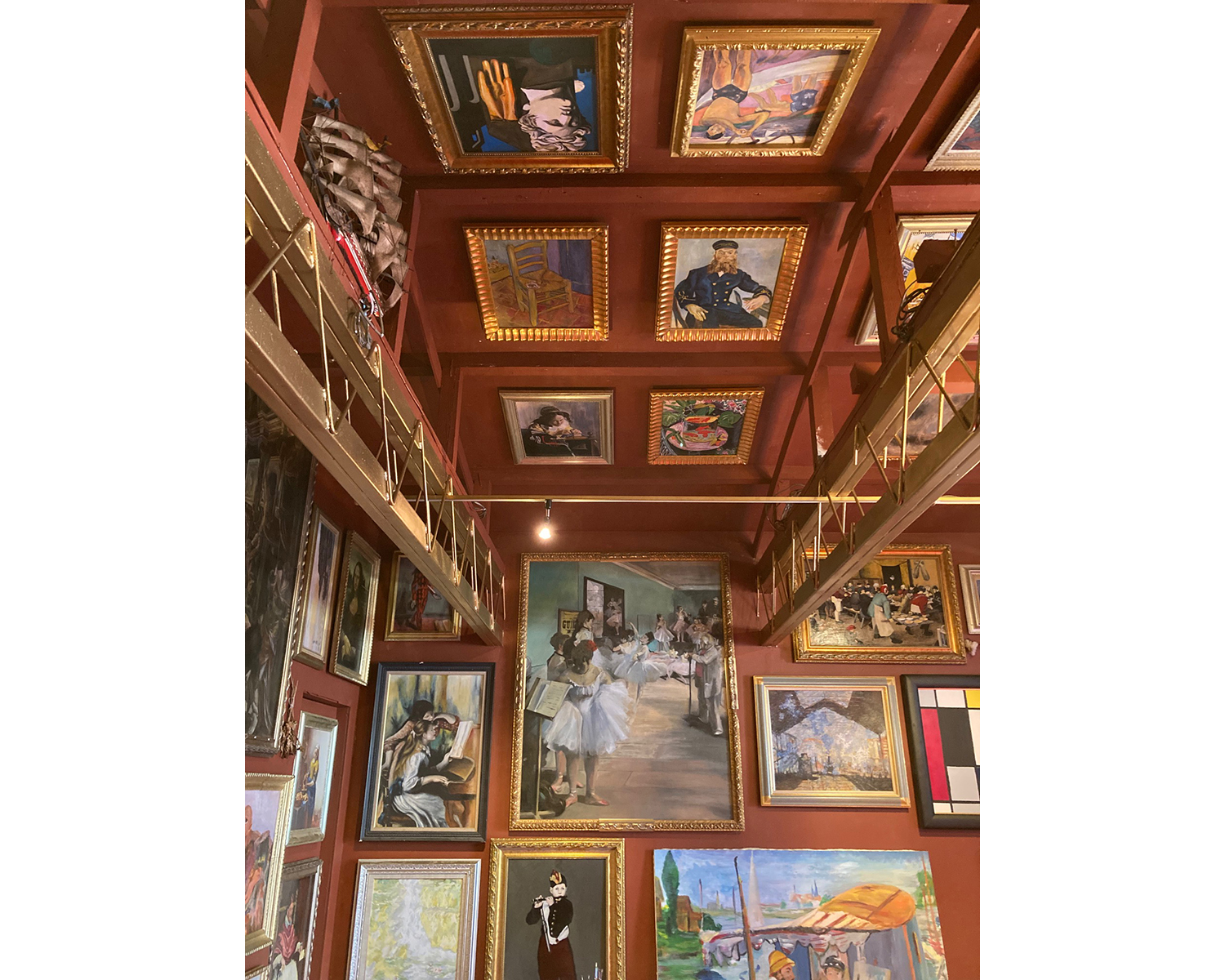

駅から離れた商店街や学校跡にも数点ずつ作品が展示されている。なかでも牛久商店街の空き店舗を使った中﨑透、豊福亮、マー・リャンの各インスタレーションが秀逸。中﨑は洋品店の2、3階に店にあったハンガーラックや空き箱、マネキン、色とりどりのネオンなどを組み合わせて迷路のように設えた。豊福は空き店舗の壁や天井に名画の模写を50点以上びっしり展示。これらはすべて、エルンスト・ゴンブリッチの名著『美術の物語』(1950)に図版が掲載されている絵画だそうだ。マーは、租界時代の上海あたりにあったようなケバい舞台を備えた写真館をオープン。衣装やカツラも用意されて、だれでも自由に扮装して撮影してもらえる。

豊福亮《牛久名画座》

だいぶ南下した月崎の里では、アイシャ・エルクメンの作品がおもしろい。空き家になった邸宅の庭に、洋酒や動物の剥製、額縁絵画など家にあったものを類別してそれぞれ柵に納めたのだ。これを見れば成金趣味であることが一目瞭然。それにしてもこの家の住人はどうしちゃったんだろう? さらに山奥の月出の森でも、田中奈緒子が年季の入った空き家を丸ごと作品化している。壁や床を取り払い、残された家具や建材を使ったインスタレーションは見事だ。ここまで見てきて、廃屋や空き店舗を使った作品が多いことに気づく。ていうか、そうした作品に優れたものが多いように感じた。ぼくがこの芸術祭を見るのは第1回に続いて2度目だが、初回より越後妻有の「大地の芸術祭」に傾向が近づいているような気がする。過疎化する里山で地域資源を有効活用し、限られた予算のなかで芸術祭を成立させようとすれば、どうしても傾向が似通ってしまうのは仕方がないのか。むしろそのなかで地域ごとの違いが浮き彫りになれば、逆にそれぞれの芸術祭の多様性が保証されるのかもしれないが。

アイシャ・エルクメン《Inventory》

さらに山を越えた旧平三小学校では、10人ほどがそれぞれ教室を使って作品を展示。ここで冨安由真は、相互に共鳴し合うインスタレーションを2カ所に展開している。ひとつは階段の空間を使ったもので、踊り場をカーテンで仕切って2点の階段の絵を壁に掛け、その上の踊り場に机と椅子を設置。机の上には屋上につながるハシゴが壁に取り付けられていて、見上げると天井部分に鏡がはめ込まれ、ハシゴが天まで延びているように見える。こちらは「上昇」がテーマで、題して《ヤコブの梯子(終わらない夢)》。もうひとつは、校舎の反対側にある給食を運ぶための配膳室を使った作品。鳥の剥製が並んだ配膳室の奥のエレベーターの前には、タロットカードが載った机と椅子があり、エレベーター内を見るとその縮小模型が置かれている。また別の階の床にはエレベーターが下降する映像を映し出している。こちらは「下降」がテーマで、題して《塔(エメラルド・シティに落ちる)》。同行させてもらったから言うのではないが、超然としたテーマ設定といい、そのテーマに合った場所の選び方・使い方といい、手抜きなしの作品の完成度といい、群を抜いている。これは会期後もぜひ残しておいてもらいたい作品だ。

冨安由真《ヤコブの梯子(終わらない夢)》

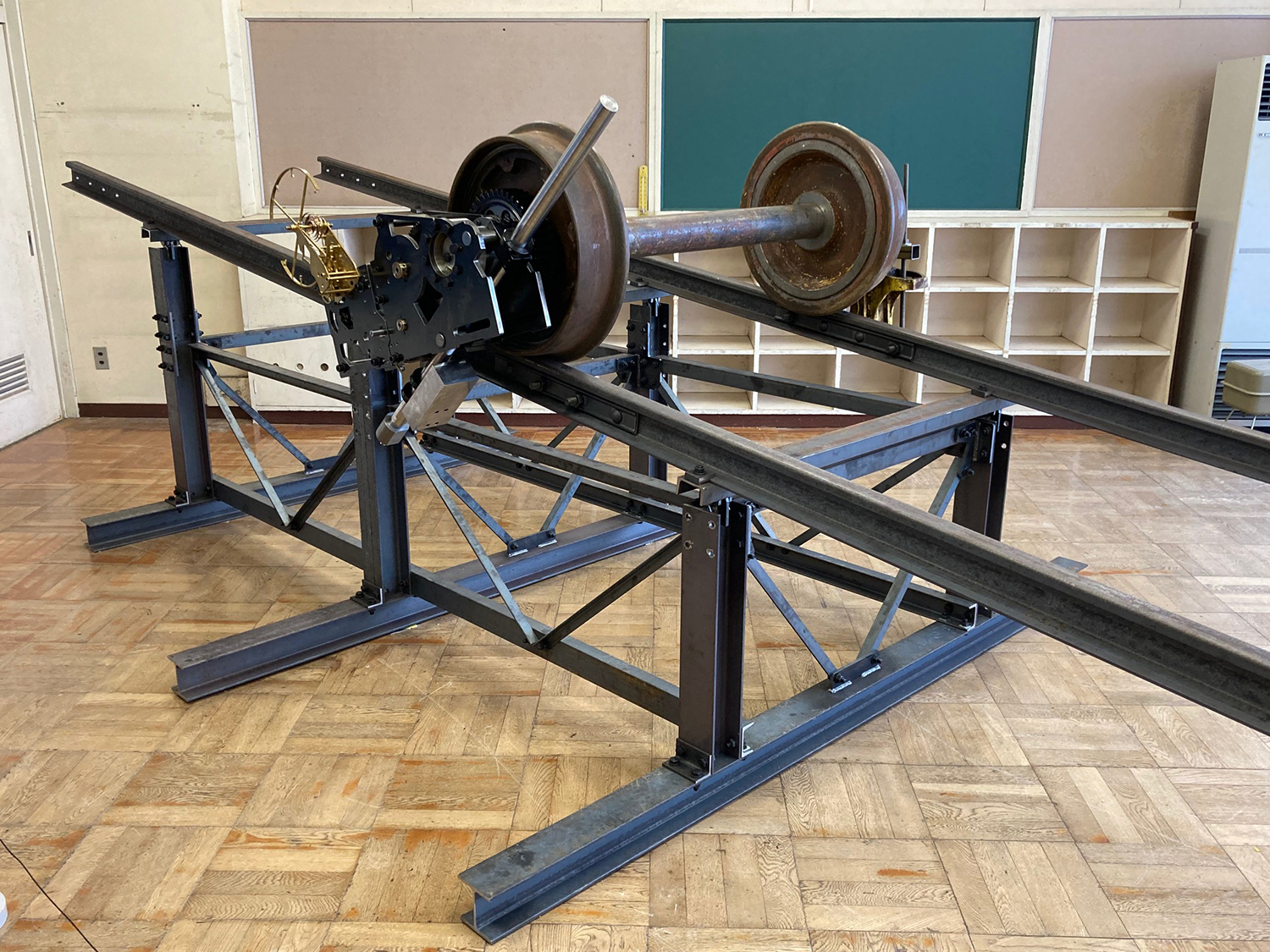

最後にもうひとり、同じ会場の秋廣誠による《時間鉄道》にも触れておきたい。秋廣は教室に鉄道レールを傾けて設置し、その上に車輪を載せた。しばらく見ていてもなにも起こらないが、解説を読むと、会期の1カ月ちょっとかけてほんの少しずつ(1日数センチ?)車輪が降下していくそうだ。これのなにがすごいかって、ほかの作家が市原の地域性や空き家を活用しつつ、過疎化やコロナ問題を考えて制作しているのを横目に、ひとり秋廣は数百キロもの鉄の固まりをわざわざ山奥の教室まで運び込み、1カ月かけて車輪を動かすことに賭けていること。その無意味な徒労感が、この作品の持つシジフォス的ともいうべき性格と共振するのだ。一見、市原とは縁もゆかりもなさそうなこういう作品があることも、芸術祭を豊かにする要因だと思う。

秋廣誠《時間鉄道》

2021/12/18(土)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)