artscapeレビュー

村田真のレビュー/プレビュー

VOCA展2022 現代美術の展望─新しい平面の作家たち─

会期:2022/03/11~2022/03/30

上野の森美術館[東京都]

「昨年の『VOCA展』はコロナ騒ぎの真っ只中に開かれ、最後の数日は閉館を余儀なくされ、直後に最初の緊急事態宣言が出された。今年は2度目の緊急事態宣言の最中に始まり、会期中に解除された。10年前は震災直後に初日を迎えたものの、翌日からしばらく閉館したという。弥生は厄月か? 来年はどうなっているやら」、と書いたのは昨年のこと。今年はようやくコロナも収まり「VOCA展」も無事開催……と思ったら、直前にロシアがやらかしてくれました、ウクライナ侵攻。日本にはまだ大きな影響はないものの、第2次大戦後最大の世界的危機であることに間違いなく、穏やかな気分ではいられない。

そんな緊迫する世界情勢を尻目に、展覧会は例年のごとくバリエーションに富んだ作品が並び、それなりに楽しめた。VOCA賞は川内理香子、奨励賞は鎌田友介と近藤亜樹、佳作賞は谷澤紗和子と堀江栞、大原美術館賞は小森紀綱といった面々。いずれも力作ぞろいで納得できる受賞だが、なかでも感心したのが鎌田の《Japanese Houses(Taiwan/Brazil/Korea/U.S./Japan)》。戦前、朝鮮半島や台湾やブラジルに建てられた日本家屋の写真と、第2次大戦中アントニン・レーモンドが日本家屋を焼夷弾で破壊するため米軍に提供した指南図、韓国に存在した日本家屋の部材などを、床の間を模した支持体に組み込んでいる。本来なら綿密なリサーチに基づくプロジェクト型のプランを、「VOCA展」に合わせて厚さ20センチ以内の「半平面」にまとめ上げた技量も見事。

受賞者以外ではユアサエボシと長原勲の作品に注目した。ユアサの《夢》は、「再評価の機運がたかまるユアサヱボシ(1924-1987)による大作」という設定の絵画。ジャングルのなかで獣が操縦するロボットと、戦時中の日本の子どもが相対する場面を描いたもので、高度な武器を擁するアメリカ対おもちゃの刀で立ち向かう日本という構図だ。戦前のイラストのようなポップでアナクロな画風が異彩を放っている。長原の《地上絵》は、上空から地上を空撮した写真に基づく俯瞰図。白い雲の合間から田園や道路がのぞくような構図で、右上と左下には赤いものが浮いているのだが、ここから日の丸を連想してしまうのはぼくだけだろうか。つまり日本の戦闘機による空爆の風景を想像してしまうのだ。あるいは戦争画の見すぎかもしれない。いやそれにしても、気になる作品が3点とも戦争に関連づけられるのは、このご時世だからか。

関連レビュー

VOCA展2021 現代美術の展望—新しい平面の作家たち—|村田真:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

2022/03/19(土)(村田真)

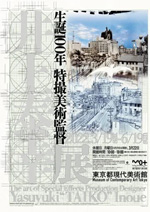

生誕100年 特撮美術監督 井上泰幸展

会期:2022/03/19~2022/06/19

東京都現代美術館[東京都]

子どものころ、ご多分にもれず怪獣映画が好きだった。初めて見たのは『モスラ』(1961)。まだ現実と虚構の区別がつかない年ごろだったので、モスラにへし折られたはずの東京タワーが建っているのを見て、「いつ建て直したんだろう」と不思議に思ったのを覚えている。それほどうまくミニチュアがつくられていたということだ。その後『キングコング対ゴジラ』(1962)、『マタンゴ』(1963)(これは怪獣映画とは少し違うが、死ぬほど怖かった)、『モスラ対ゴジラ』(1964)、『三大怪獣 地球最大の決戦』(1964)など次々に見た。だからテレビで『ウルトラQ』(1966)が始まると狂喜したもんだ(が、4人家族のチャンネル争いは熾烈で、2週に1回しか見せてもらえなかった)。

しかしその後、「ウルトラマン」(1966-)のシリーズになってから次第に興味が失せ、『ウルトラセブン』(1967)のころにはまったく見なくなってしまった。少し大人になったからでもあるが、どうもそれだけではない。実はそのとき、ひとつ気づいたことがある。ぼくは怪獣そのものが好きだったのではなく、またドラマに熱中していたわけでもなく、怪獣が建物を破壊するシーンが見たかったのだと。極端な話、怪獣なんかどうでもいいし、物語なんかあってもなくてもいい。ただ怪獣が街を壊してくれればよかったのだ。だからテレビよりミニチュアがリアルにつくり込まれている映画のほうに惹かれたし、建物のない山野でウルトラマンと怪獣が戦うシーンを見せられた日には心底がっかりしたもんだ。これはおそらく、自分が巨大化して世界をメチャクチャにしてみたいという破壊衝動の擬似体験だったんじゃないかと、あとになって思うようになった(ひょっとしたら小柄なプーチンも同じ願望を抱いているのかもしれない)。

長々と前置きを書いてしまったが、そうした怪獣映画で破壊されるミニチュアセットをつくっていたのが、特撮美術監督の井上泰幸だった。当時、怪獣ファンの子どもたちがそうであったように、ぼくも円谷英二の名前は知っていたけど、井上の名前など知るよしもなかった。だが、少なくともぼくにとって井上は円谷監督よりはるかに重要な存在であったことが、半世紀以上も経たいまになってようやく判明した次第。

展示は、井上が学生時代に描いた絵画や玲子夫人の彫刻などを集めた「特撮美術への道 ─芸術家であり、技術屋 1922-1953 」をプロローグに、『ゴジラ』(1954)に始まる怪獣映画や戦争映画のスケッチ、絵コンテ、記録写真、映像、マケットなど約500点を並べた「円谷英二との仕事 ─特撮の地位を上げるための献身 1953-1965」「特撮美術監督・井上泰幸 ─ミニチュアではなく、本物を作る 1966-1971」「アルファ企画から未来へ ─世の中にないものを作れ 1971-2000」、そして最後に、「空の大怪獣ラドン」で破壊される西鉄福岡駅周辺のミニチュアセットを吹き抜けのアトリウムに再現した「井上作品を体感する ─岩田屋ミニチュアセットと戦艦三笠 3D データ 2021-2022」の5部構成。若き日の宝田明も映像に出てきて感慨深い。

この展覧会、子どものころに見ていたらどれほど感激したかわからないが、ひねくれじいさんのいまとなっては、『連合艦隊司令長官 山本五十六』(1968)や『日本海大海戦』(1969)のスケッチはまるで戦争画を参照したんじゃないかとか、『首都消滅』(1987)の渦巻くような雲のデッサンはレオナルドの洪水の素描を思わせるとか、『竹取物語』(1987)の船と龍のスケッチは《華厳宗祖師絵伝》にそっくりだとか、ひとりツッコミを入れてペダンチックに楽しむしかなかった。

2022/03/18(金)(村田真)

からだのかたち〈3〉──東大医学解剖学掛図

会期:2021/12/15~2022/03/27

JPタワー学術文化総合ミュージアム インターメディアテク[MODULE][東京都]

ぼくの学生時代、大学の講義といえばスライド写真がよく使われていた。暗い教室でプロジェクターがカシャカシャ鳴る音は、学生にとっては快い子守唄だった(笑)。その後、本や資料の画像を直接スクリーンに投影できるOHP(オーバーヘッドプロジェクター)が普及し、パソコンを使ったパワーポイントが主流になり、いまや自宅で音声も画像も得られるオンライン授業が定着しようとしている。では、スライドの前はなにが使われていたのだろう。昔は画像やグラフを生徒たちにどうやって示していたのか? その答えのひとつが「掛図」というもの。掛軸のようにふだんは丸めておき、使用するとき壁に掛けて広げるやつ。そういえば小学校のころ、先生が使ってたなあ。

同展では、明治初期から東京大学医学部で使われてきた人体解剖の掛図が20点ほど公開されている。いずれも人体の各部位がほぼ墨一色で描かれており、わずかに動脈と静脈を赤と青に塗り分けた図もある。これらは大学が雇った職業画工の手になるもので、ときに近くの東京美術学校の画学生が駆り出されることもあったという。とはいえ、レオナルド・ダ・ヴィンチのように実際に人体の内部を見て描いたのではなく、西洋の図譜類から転写していたらしい。教壇に掲げて多数の学生に見せるため、写実性や細密性は必要なく、余計なものは省略してわかりやすく描いてある。リアリズムではなく、本来の意味でのイラストレーション(明確にすること=図解)なのだ。

何度も開いたり巻いたりしたのだろう、表面にシワが寄ったり折り目ができたりして、使い込まれていることがわかる。いくら優秀な画工や画学生に描いてもらったとしても、主観的な表現は許されず、サインもない。美術品ではなく、あくまで実用品であり、もっといえば消耗品だったのだ。そんなものをよく残しておいてくれたと感心する。ふと思うのは、日本には掛軸の伝統があるから違和感はないけど、外国でも掛図は使われていたんだろうか。

2022/03/10(木)(村田真)

Hello! Super Collection 超コレクション展 ―99のものがたり―

会期:2022/02/02~2022/03/21

大阪中之島美術館[大阪府]

昨年、国立国際美術館を訪れたら隣に黒い大きな箱が建っていたので驚いた。そういえば、これがウワサの大阪中之島美術館か、ようやくできたんだと納得。中身はさておき、建物だけは目立ちたがる日本の美術館にあって、隣の国立国際は地下に埋め込まれているし、当館はブラックボックスだし、この一角だけはあまり目立たない。いや、意外とこのブラックボックス、よく目立つかも。

それにしても長かった。バブルのころから大阪に近代美術館の建設構想があるという話は聞いていたし、その準備室の学芸員にも何人かお会いしたことがある。だが、バブル崩壊後の長引く不況で計画は宙に浮き、学芸員も他館に移動したり退職したり三々五々。このまま永遠に開館しない「幻の美術館」で終わるんじゃないかと心配したもんだ。そもそもの始まりは1983年、大阪市制100周年を記念して近代美術館構想が発表され、佐伯祐三の作品を核とする山本發次郎コレクションが寄贈されたこと。1990年には準備室が設けられ、コレクションも寄贈や購入により増えていったが、景気の低迷に伴い計画は紆余曲折を余儀なくされた。ようやく10年前に大阪の心臓部ともいえる中之島に建設が決定し、昨年には遠藤克彦建築研究所の設計による建物が竣工。今年2月2日に一般公開となった。

コレクションはおよそ6,000点で、日本と西洋の近現代美術と、椅子やポスターなどのデザインが2本柱。開館記念展ではそのなかから、佐伯祐三をはじめ上村松園、小出楢重、吉原治良ら主に関西の画家の作品、モディリアーニ、ユトリロ、マグリットら西洋の絵画、ロートレックやボナールのポスター、マッキントッシュやリートフェルトらの椅子など約400点を選んでお披露目している。新しいところではゲルハルト・リヒター、ジャン・ミシェル・バスキア、森村泰昌、やなぎみわら、古いところでは、なぜかアルチンボルドの作品も。日本と西洋、近代から現代、美術とデザインと幅広く集めているが、これが30年前ならまだしも、21世紀も20年以上が経過したいまとなっては遅きに逸した感もある。いまさらエコール・ド・パリでもないし、現代美術やデザインの収集も珍しくなくなったし。

一方、出品作品でいちばん興味を惹かれたのは、国枝金三と青木宏峰による《中之島風景》や、池田遙邨の《雪の大阪》、小林柯白の《道頓堀の夜》、島成園の《祭りのよそおい》や木谷千種の《をんごく》といった、関西の画家による戦前の大阪の風景や風俗を描いた絵だ。1点1点はどこかで見たことあるけど、こうしてまとめて見るのは初めてのことで新鮮に感じられた。考えてみれば、大阪には大規模な美術館として戦前からの市立美術館と、郊外から移転してきた国立国際美術館があるが、前者がもっぱら団体展や巡回展の会場となり、後者が文字どおり国際的な現代美術に特化しているため、地元ゆかりの美術作品を見る機会は限られていた。この美術館にはその隙間を埋め、東京では見られない(また、京都とも少し違う)なにわ美術のアーカイブと、これからの大阪のアートシーンを牽引していく活動を期待したい。

関連レビュー

クリエイティブアイランド中之島、大阪中之島美術館 |五十嵐太郎:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

2022/03/02(水)(村田真)

ダミアン・ハースト 桜

会期:2022/03/02~2022/05/23

国立新美術館[東京都]

ダミアン・ハーストの日本初の本格的な個展が「桜」とは、なんてシャレた冗談だろう。ダミアン・ハーストといえば、真っ二つに割った牛のホルマリン漬けあり、薬品を並べただけの棚あり、ダイヤモンドを埋め込んだ骸骨ありのお騒がせアーティストだが、それらをすっ飛ばしていきなり「桜」かよ。唐突にこれだけ見せられても、彼のことを知らない日本人には山下清か塔本シスコの再来かってなもんだ。いや、ダミアン・ハーストを知ってる者にとっても衝撃は大きい。ジェフ・クーンズと同じく作品は他人につくらせることが多かっただけに、本人は絵がヘタなんじゃないかと密かに心配していたが、まさかこんなに稚拙だとは思わなかったからだ。

出品は、2×3メートルほど(最大で549×732センチ)の大画面に桜を描いた油彩画24点。いずれも水色に近い青空を背景に、こげ茶色の幹や枝が伸び、上からピンクや白、赤、青、緑などのドットで覆っている。1点1点ニュアンスを変えてはいるものの、空は青、幹は焦げ茶色、花はピンクという小学生並みの色づかいが陳腐きわまりない。もちろんガキの絵とは違って、ピンクの上から青やこげ茶を置いて地と図を反転させたり、点描派よろしく補色を交互に並べたり、絵具の飛沫や滴りを強調してアクション風味を利かせるなど、絵画的効果を高める努力をしていることは見てとれる。でも逆にそれが計算高く感じられるのも事実。だが幸か不幸か、そうした稚拙さや計算高さによって、このシリーズが職業画家に描かせたものではなく、紛れもなくダミアン・ハースト自身の手になるものであることが証明されるのだ。

もうひとつありがたいのは、見ていて楽しくなること。それはモチーフが桜であること、描き方がプリミティブであることに加え、本人が嬉々として描いていることが伝わってくるからだ。これは大切なことで、たとえば色違いの円を規則正しく並べるだけの「スポット・ペインティング」ではこうはいかない。思うに彼は「スポット・ペインティング」を量産することに飽きて、自分でベタベタ絵具を塗ってみたくなったのではないか。ひとつ提案だが、欧米の美術館がよくやるように、展覧会の会期中パーティー会場として貸し出してはどうだろう。花見気分できっと盛り上がるはずだ。名称はもちろん「桜を見る会」。

2022/03/01(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)