artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

第一回「山田幸司賞」授賞式

会期:2019/11/23

大同大学[愛知県]

10年前の2009年11月に不慮の事故で亡くなった名古屋の建築家、山田幸司(1969-2009)の名前を冠した第一回「山田幸司賞」の授賞式を、彼が勤めていた大同大学において開催した。彼は地方都市に拠点を構え、流行に迎合せず、いち早くCADを用いたディテールへの探求と、師・石井和紘が得意とするポストモダンと、ハイテクをアレンジしたデザインを武器にした建築家である。そこで筆者を含む建築系ラジオのメンバーが彼の功績を記念し、作品ではなく、人間に対して付与する賞を創設した。応募の文章から引用するならば、「この賞は、幅広い学歴や多様な経歴から未来を切り拓く建築人を応援するための賞です。つまり「山田風」のデザインを取り上げたいのではなく、彼の生き様と響きあう建築家に出会い、顕彰したいのです」。彼の存在がきっかけで始めたインターネットを活用する建築系ラジオの広告収入が残っていたことから、それを原資として立ち上げた。残額から計算すると、2年に一度開催し、5回は継続できる計算だ。

さて、賞の審査では、履歴書に大学院に落ちたことや事務所をクビになったことなど、通常はわざわざ触れない情報も、むしろ積極的に記されていたことが、山田賞の独特な性格を示していたように思う。議論の結果、倉敷で民家的な現代住宅や民家の再生などの設計のほか、地域のアート活動を支援する山口晋作が、第一回の山田賞に選ばれた。彼は土木を学んだ後、豊橋技術科学大学の大学院で建築を専攻し、建築史を研究してから、地元に戻った建築家である。かつて建築系ラジオのリスナーだったという。

山口晋作、倉敷建築工房山口晋作設計室(2008再生)

山口晋作、瀬戸内の現代擬洋風(2013新築)

山口晋作、茅葺き屋根の記憶(2012新築)

また本賞に加えて、海外旅行での屋台経験から仮設建築の可能性を探求する大阪の今村謙人も、特別賞として選ばれることになった。彼は新婚旅行を兼ねた世界一周旅行の途中、メキシコで自ら屋台を出したことがきっかけで、地元や日本の各地域で実験的な屋台を展開し、街づくりにも取り組んでいる。授賞式の後に行なわれた2人のレクチャーでは、やはりともにユニークな建築人であることが確認された。また建築系ラジオが大同大で行なっていたスーパークリティックも開催され、受賞者が学生の作品講評に参加した。

今村謙人、mini屋台

今村謙人、momonoマルシェ@泉北ニュータウン(©︎堀越)

今村謙人、おとずれリバーフェスタ@山口県長門湯本温泉(©︎fantas)

五十嵐太郎研究室 関連ページ:https://igarashi-lab.tumblr.com/post/山田幸司賞の結果

2019/11/23(土)(五十嵐太郎)

JCD連続デザインシンポジウム 「内田繁のデザインを考える」

会期:2019/11/15

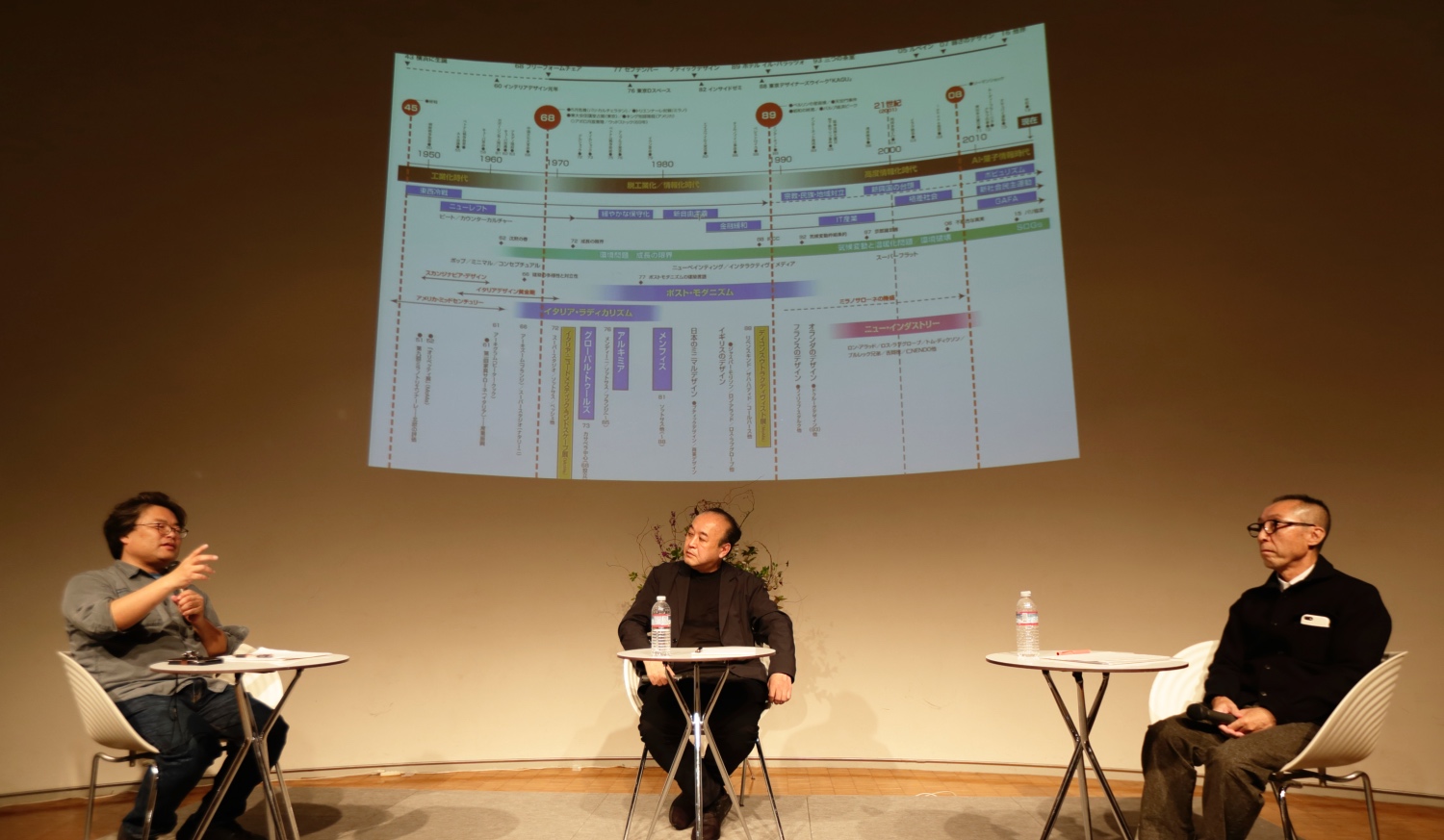

東京デザインセンターにおいて、2016年に亡くなったデザイナーの内田繁をめぐるシンポジウムに登壇した。飯島直樹は初期のエピソードのほか、内田がJCDのアワードを改革したことに触れ、長谷部匡は内田のデザインの変遷を紹介し、筆者は著作から読み解くことができる彼の考え方の展開を報告した。内田が構造主義や日本文化から影響を受けつつ、「関係の先行性」や時空間を巻き込む独自のデザイン論を展開し、ついには戦後インテリアデザインの通史まで自ら執筆したことが興味深い。

特に単著の『戦後日本デザイン史』(みすず書房、2011)と内田繁監修・鈴木紀慶・今村創平『日本インテリアデザイン史』(オーム社、2013)は、ほとんど初めて日本のインテリアデザインの歴史を執筆した本という意味で重要だろう。前者は、最初に3つの視点を挙げている。すなわち「ひとつは、すべて網羅しようとはしないこと。……後世のために重要だと思うものを取り上げた。……ふたつ目は、できるだけ多くのジャンルにまたいで記述すること。……時代ごとにできるだけ横のつながりが見えるような構成を心がけた。そして三つ目は自分の体験を踏まえること。……生の声が貴重だとしたならば、記録に留めることには意味があるであろう」。

もちろん、歴史研究者の著作ではない。むしろ、戦後デザインが大きく変動する現場に立ち会った人物が、どのように同時代を観察したのかという側面が強い。とはいえ、インテリアだけでなく、グラフィック、ファッション、建築、アートなど、異なる分野を自由に横断するデザイン史は読み物としても大変に刺激的だ。

以下にディケイドごとのあらすじを紹介しよう。1960年代は建築からインテリアが自立、1970年代は商業空間を中心にインテリアデザインがゲリラ的に展開、そして1980年代になると、「社会制度と個別性の関係」は色褪せ……「個人の固有性」が前面に出て、脱日常的な空間に重点が置かれた。さらに1990年代は日常性に回帰し、2000年代以降は環境の時代になったという。戦後の日本建築史と並行する部分も多く、今後の比較研究もできるのではないだろうか。

デザインシンポジウム 「内田繁のデザインを考える」より、飯島直樹の発表風景

デザインシンポジウム 「内田繁のデザインを考える」より、長谷部匡の発表風景

デザインシンポジウム 「内田繁のデザインを考える」より、筆者(五十嵐太郎)の発表風景

シンポジウム後半、内田繁について討議する3人の登壇者。

2019/11/15(金)(五十嵐太郎)

辰野金吾と日本銀行、辰野金吾と美術のはなし

日本銀行金融研究所貨幣博物館、東京ステーションギャラリー[東京都]

今年は辰野金吾(1854~1919)に関する展覧会が2つ開催された。今年が彼の没後100年にあたることが、その理由である。藤森照信の解説によれば、辰野はいずれも東京の顔となる国家的な建築、東京駅、日本銀行、国会議事堂を手がけたかったらしいが、よく知られているように最初の2つは実現しており、これらに関連した会場で展覧会が企画されたことになる。

ひとつは貨幣博物館の常設展示エリアにおける小企画「辰野金吾と日本銀行」展である。旅のスケッチ、トランク、手紙、竣工当時の図面、日本銀行が描かれた錦絵、彼が手がけた他の日本銀行(大阪、京都、小樽)の写真などが紹介されていた。ちなみに、日本銀行旧小樽支店金融資料館でも「辰野金吾と日本銀行建築」展が開催されている(2019年11月15日~2020年2月18日)。国内で同時に展示が行なわれるとは、さすがである。

ところで、貨幣博物館の向かいに、本物の日本銀行がたっているのだから、細部の見方を解説するハンドアウトを配布すれば、会場を出てから、それを手にしてじっくり建築を観察できるのに、そうした工夫がないのが惜しい。実物の立地を生かしきれていないのだ。また展示にあわせて新規のカタログを制作しているのに、全然それ(本物の日本銀行の所在)を見せないのももったいない。たぶん来場者はわからないだろう。

もうひとつが東京ステーションギャラリーの「辰野金吾と美術のはなし」である。ここは以前、大きな辰野展を開催していたので、どうするのかと思ったら、ワンフロアのみを使う小企画だった。洋行の資料や東京駅の図面を紹介するのはお約束だが、イギリスの留学先で出会った洋画家の松岡壽との関係から辰野を探る切り口を設定したことが、今回の新機軸だろう。また各部屋の内装計画や有名画家による室内画にも触れていた。そして筆者が東京大学の建築学科の学部生だったときにデッサンしたのと同じアリアス胸像が思いがけず展示されており、懐かしい気持ちになった。松岡が用いた石膏像で、その保存に辰野が尽力したらしい。

冒頭では、後藤慶二による辰野建築を集合させた絵画を紹介していたが、改めて見ると、おそらくネタ元であるジョン・ソーン/ジョセフ・マイケル・ガンディーの作品に比べて、表現が拙い感じがする。ちなみに、辰野の100種類以上のスケッチを自由に組み合わせて、オリジナルのトートバッグやTシャツを制作できるコラボレーション企画は良かった。

□ 辰野金吾と日本銀行

会期:2019/9/21〜2019/12/8

会場:日本銀行金融研究所貨幣博物館

□ 辰野金吾と美術のはなし

会期:2019/11/2〜2019/11/24

会場:東京ステーションギャラリー

2019/11/15(日)(五十嵐太郎)

1984+36、Artists' Talk「回顧と展望」

会期:2019/11/03~2019/11/23

遊工房アートスペース[東京都]

杉並区の遊工房アートスペースを訪れ、高島亮三の個展「1984+36」のほか、レジデンスのプログラムで滞在しているニュージーランドのアーティスト、ヒカル・クラークによる「善良なるスポーツ精神」展の制作現場を見てから、トークのゲストとして参加した。

ヒカル・クラーク「善良なるスポーツ精神」展の制作風景より

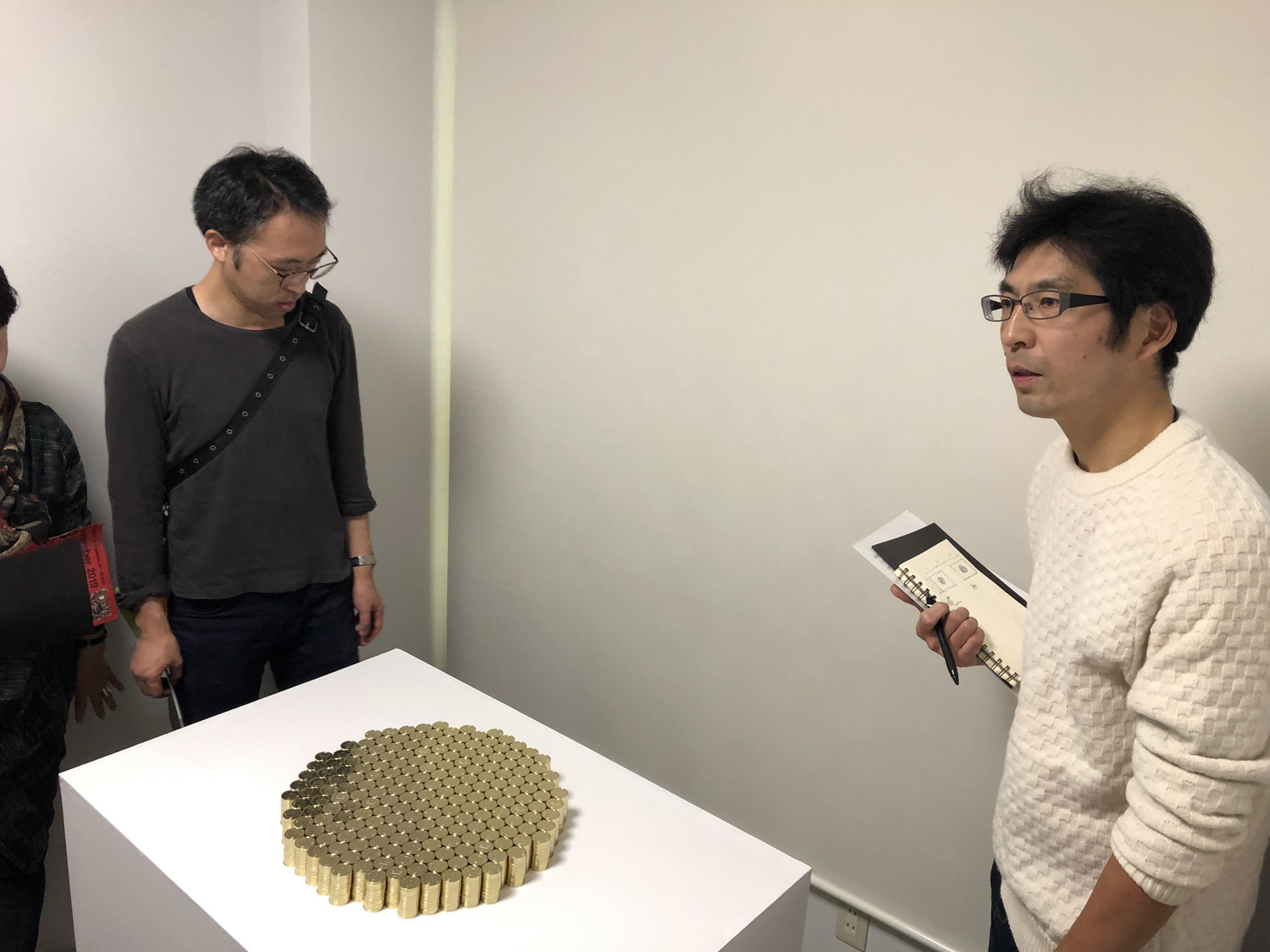

高島はサイコロを用いた作品で知られるが、ただミニマルな要素を反復するだけでなく、日本社会への批評を込めている。例えば、大量のサイコロを集合させたメタ・サイコロというべき「ナショナル・ダイス」や、すべての面が赤い1の目になった「ジャパン・オール」などである(ちなみに、1の目が赤いのは国際標準ではなく、日本のサイコロに多い)。今回、筆者は執筆した時期があいちトリエンナーレ2019と重なったこともあり、「炎上する社会で求められる知性:高島亮三論」をカタログに寄稿した。すなわち(慰安婦を連想させる)少女像や天皇像などの具象的なアイコンはネットで燃えやすいが、高島のような抽象的な表現はそうした事態を避けやすい。なお、展覧会のタイトルは、言うまでもなくジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984』から36年後が、2度目の東京オリンピック開催の年にあたるという意味だ。同名の作品もあり、一円ならぬ「一丸」のコインに「一九八四+三十六年」と刻まれている。

高島亮三個展「1984+36」の展示風景より

高島亮三個展「1984+36」の展示風景より

さて、アーティスト・トークの「回顧と展望」は、遊工房アートスペースの活動30周年を記念する午前から夜まで続く長丁場のプログラムだったが、都合により筆者はリサーチャーのヤン・チェンと辻真木子がモデレータをつとめた第1部の「なんでこうなるの……?」にのみ参加した。

興味深いのは、高島とクラークのいずれもが東京オリンピック2020をテーマに選び、貨幣をモチーフにしていたことだ。トークでは、他のレジデンス作家であるクリントン・キングやジュリー・カーチスも交え、国家、あいちトリエンナーレ2019をめぐる状況、現代のアート・マーケットなどのトピックが話題になった。ここで改めて判明したのは、やはり日本人はオリンピックに対して特別な思い入れがあるということだった。そして民間のギャラリーが、設立当初から海外の作家を受け入れ、こうした国際的な議論の場を設けていることにも驚かされた。なお、2002年に開始された善福寺公園とその周辺を使った「トロールの森」という国際野外アート展にも、遊工房アートスペースが深く関わっている。

「Youkobo Exhibition|3-23 November, 2019」より、クリントン・キング&ジュリー・カーチスの展示風景

2019/11/10(日)(五十嵐太郎)

フェスティバル/トーキョー 19

会期:2019/10/05~2019/11/10

東京芸術劇場、あうるすぽっと(豊島区立舞台芸術交流センター)、シアターグリーン、トランパル大塚、豊島区内商店街ほか[東京都]

今年のフェスティバル/トーキョー 19は、大学用務が入り、2つの公演をキャンセルしたため、この日にやっと参戦することができた。

シアターグリーンのオクイ・ララ×滝朝子「Toツー通」は、なんの予備知識も入れずに観劇したのだが、「トランスフィールド from アジア」のテーマにふさわしい、日本、マレーシア、エチオピア、ミャンマーが交差するレクチャー・パフォーマンスだった。演劇というフォーマットでの完成度は粗いかもしれないが、「境界とは何か」を考えようというメッセージはダイレクトに伝わる。大変だとは思うが、率直に日本全国の学校で、こういう内容のプログラムを観劇できたら、とても良いだろう。授業や教科書だけでは伝わらない、切実なリアリティが体験できることが、舞台の魅力である。葛飾区の四ツ木がリトル・エチオピアになっていることも初めて知ったが、紹介されていたレストランにも行ってみたいと思った。さて「境界」というテーマだが、おそらく池袋の小さな劇場にわざわざ訪れる観客は、異文化交流の重要さをすでに十分わかっている層だろう。とすれば、劇場の内部と外の世界を隔てる大きな壁の存在も考えさせられた。

同日の夕方からは芸術劇場にて、シンポジウム「批評から見る〈トランスフィールド〉」を聴講した。まず、劇作家のナビラ・サイードと椙山由香が、今年5月にシンガポールで初めて開催されたアジアの批評家のプラットフォーム形成を目的とした国際ミーティング「アジアン・アーツ・メディア・ラウンドテーブル」を報告した。

続いて、この「アジアン・アーツ・メディア・ラウンドテーブル」にも登壇していた編集者の小崎哲哉が、あいちトリエンナーレ2019で発生した事件に触れて、表現の自由が窒息していく状況に対抗するために、アジア各地における検閲の状況を共有し、戦略を考える必要性を指摘した。なるほど、シンポジウムで触れられていたシンガポールにおける表現の検閲がかなり厳しいことさえ、日本ではほとんど知られていない。東南アジアのアートを束ねようという国立美術館の動向はすごいけれど、一方で、何がダメなのかというコードも国家が厳しく制限している。アジアのアーティストの叡智から、われわれが学ぶことは少なくない。

公式サイト: https://www.festival-tokyo.jp/19.html/

2019/11/02(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)