artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

ナイロン100℃ 45th SESSION「百年の秘密」

会期:2018/04/07~2018/04/30

本多劇場[東京都]

俳優が複数の役をこなしながら、2人の女性をめぐる三世代にわたる長いスパンを描く物語の再演である。まずオープニングの演出に目を奪われる。ベイカー家の邸宅の舞台セットに対し、矢継ぎ早に重要なシーンの映像が断片的に投影され、観客は謎めいた言葉を受けとってから物語が始まるからだ。なお、この段階では、まだ俳優が演じている映像を見ており、のちに実際にその場で演じている場面に遭遇する。この演劇自体が時間の軸をシャッフルしながら進行するのだが、それを高密度に圧縮したというべきか。例えば、前半で描かれる数日は、幾度か時間が大きくジャンプし、ベイカー家が没落したことはわかるが、いくつかのミッシング・リンクを残したまま、休憩に入る。そして再開した後半に欠けていたパズルのピースを埋める数日のエピソードが入るという、物語的な吸引力を最後まで持続させる巧みな構成である。

空間の表現として興味深いのは、前庭にある大きな楡の木を舞台の中心、すなわち邸宅のリビングに据えていることだ。それゆえ、舞台転換することなく、同じ場所が室内、もしくは前庭として使われる。最初はいささか戸惑うが、慣れると気にならなくなる。いわば同じ空間が内部/外部であり、二重化されている。建築では不可能な、演劇ならではの空間の魔術だ。もちろん、楡の木は室内にあるわけではないが、「百年の秘密」の物語において重要な存在であり、これは精神的な大黒柱だろう。いや、もうひとつの語らぬ主人公と言えるかもしれない。また冒頭において邸宅の隅々に住人と来訪者たちの記憶が染みついていることが暗示されていた。長い年月が過ぎていくなかで、最初の登場人物は老い、子供や孫の代に受け継がれ、やがて死んでいく。変わらないのは、邸宅と楡の木だけである。そう、「百年の秘密」とは、これらが見守ってきた物語なのだ。

2018/04/14(土)(五十嵐太郎)

サンフランシスコの慰安婦像とホロコーストの記憶

[アメリカ、サンフランシスコ]

大阪市が姉妹都市の解消を決定し、日本で「話題」になったサンフランシスコの慰安婦像を探した。土曜の昼に誰もいない公園の奥にひっそりと置かれ、日本を責めるというより世界の性暴力根絶を訴えるものだった。ソウルの慰安婦像はこれよみがしに日本大使館の近くに設置され、「公共造形物」に指定され(なお、周囲のビルは義務づけられ、必ずパブリック・アートが存在する)、24時間の警備と監視キャンプまで付随し、ものものしい雰囲気だったが、サンフランシスコではまるで違う。これで大阪市長が大騒ぎして、世界に宣伝するのは悪手ではないか。なお、リンカーン・パークでは唐突に悲劇のメモリアルと出会う。鉄格子の向こうに立つ一人の男と倒れた人たちを表現するジョージ・シーガルの彫刻《ホロコースト》である。シーガルがあえて見晴らしがいい場所を主張し、1984年に設置されたらしい。これも国家としてのドイツを責めるのではなく、ナチスが犯した恐ろしい罪を忘れない、の主旨である。また槇文彦が設計した《イエルハブエナ公園視覚芸術センター》では、Yishai Jusidmanによるペルシアンブルーの寂しい絵の個展を開催していたが、よく見ると、アウシュヴィッツやビルケナウなどの強制収容所を描いたものだった。

ところで、慰安婦像のある公園と道路を挟んで向かいのバンク・オブ・アメリカのビルの手前に特攻隊の生き残りである流政之の彫刻を発見した。太平洋戦争では互いに敵国だった建築とアートのコラボレーションである。彼はニューヨーク世界博覧会の日本館(1964-65)の大量の石を使ったインスタレーションの仕事を契機に、アメリカで大型のパブリック・アートを手がけるようになり、同時多発テロで倒壊した世界貿易センターの《雲の砦》なども制作した。あまり正当な評価がなされていないと思うが、いち早く海外で活躍した日本人のアーティストである。相互貫入する曲線的な彫刻は、巨大な「建築的彫刻」ゆえに、構造設計を踏まえてつくられた。そしてSOMが設計した硬質のビルに対し、彫刻がやわらかさを与え、補完的な関係を結ぶ。

サンフランシスコの慰安婦像

ジョージ・シーガル《ホロコースト》

《イエルハブエナ公園視覚芸術センター》

流政之の彫刻

2018/03/16(金)(五十嵐太郎)

《デ・ヤング美術館》《リージョン・オブ・オナー美術館》《アジア美術館》

[アメリカ、サンフランシスコ]

近代以前を展示するサンフランシスコの3つの美術館を訪れた。

ゴールデン・ゲート・パーク内の《デ・ヤング美術館》は、1894年の万博のパヴィリオンが起源であり、アメリカ美術史やアフリカなどのコレクションをもつ。企画展は、アフリカ系の現代美術やマオリ族の肖像画を開催しており、前者はアナツィなども参加していたが、国内だとアール・ブリュット的な作品が多い(それにしても展示室の天井が高い!)。かつてはエジプト様式だったが、ヘルツォーク&ド・ムーロンの設計で生まれ変わった美術館は、皮膜、造形、空間、自然の挿入、塔からの眺めはどれも素晴らしく、現代的である。特に展示室がホワイト・キューブを壊すことなく、建築の空間になっていることに感心した。オセアニアやアフリカ・セクションの什器デザインも建築と連動している。訪問時はフロリストとのコラボレーションにより、展示作品へのオマージュとなるフラワーアレンジメントを、ほぼ全館に設置していた。絵や彫刻の色や形を植物によって再解釈する企画だが、生ものを美術館に持ち込むのを許可するとは大胆な試みである。

ゴールデン・ゲート・ブリッジも見えるリンカーン・パークの《リージョン・オブ・オナー美術館》は、いわゆる丘の上の古典主義建築による美の殿堂だった。ロダンの彫刻ほか、古代から近代まで西洋美術を所蔵し、コの字プランで時代順にたどる。特徴的なのは、絵画と同時代の家具、調度品を一緒に展示し、部屋ごとに過去のインテリアの展示も行なうケースもあることだ。地下の企画展「カサノバ」は、18世紀にイタリア、フランス、イギリスなど西欧各地を放浪し、脱獄もした伝説の人物をネタに、同時代のブーシェ、フラゴナール、ホガース、カナレット、ピラネージ、衣装と風俗を紹介する。ほかにも小企画の「パリ1913年」展は、ドローネーらを紹介していた。そして常設では、コミッションワークによって現代アートも介入する。ガエ・アウレンティがリノベーションを手がけ、古典主義の図書館を《アジア美術館》に再生させた空間でも(やや単純化されてはいるが、彼女が担当したバルセロナの美術館も想起させる)、充実した古美術のコレクションと現代美術の対話を組み込み、横断企画は増えている。

《デ・ヤング美術館》

《デ・ヤング美術館》

《リージョン・オブ・オナー美術館》

「カサノバ」展

《アジア美術館》

《アジア美術館》

《アジア美術館》

2018/03/16(金)(五十嵐太郎)

《サンフランシスコ近代美術館》《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》

[アメリカ、サンフランシスコ]

サンフランシスコで現代アートを紹介する2つの美術館を訪れた。

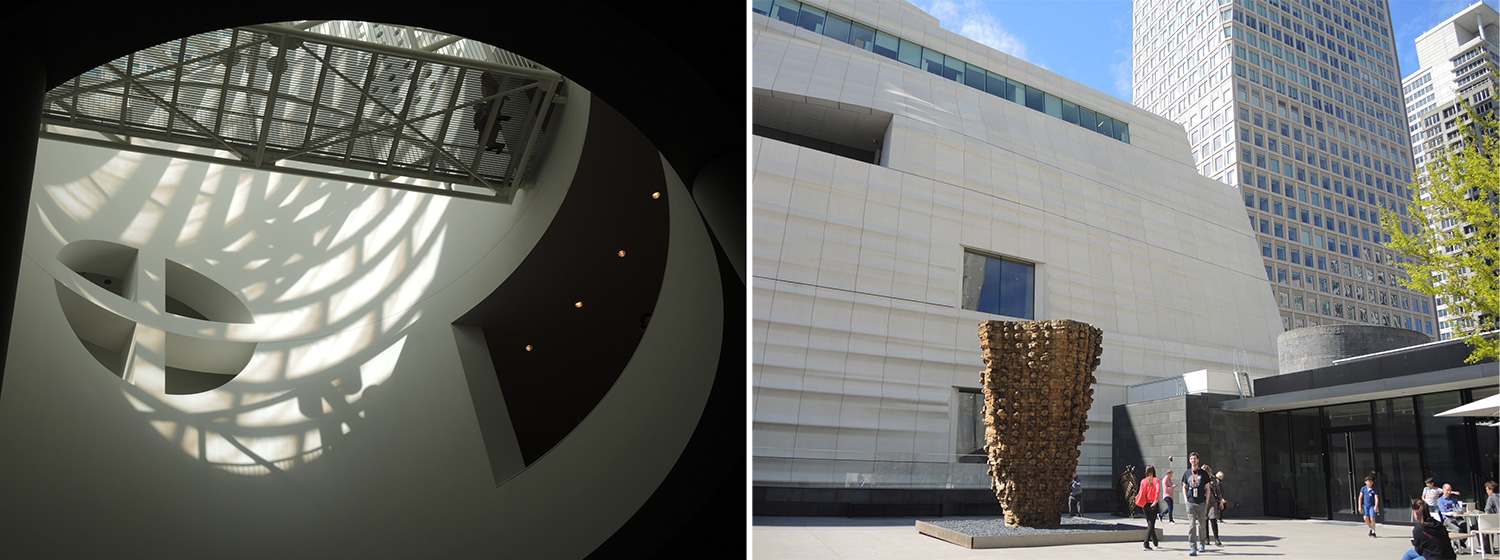

《サンフランシスコ近代美術館(SFMoMA)》は、斜めにカットした中央のシリンダーが象徴的な空間を演出するマリオ・ボッタのクラシックな空間に対し、敷地に余裕がない状況で、背後に増床した細長い部分はスノヘッタによるものであり、現代美術のために展示空間を最大化しつつ、端部の動線エリアと波打つファサードに建築的な表現を集中させている。各フロアの展示内容は多様であり、想像以上に充実していた。例えば、カリフォルニアのデザイン(イームズ夫妻や各種のプロダクトなど)、1960年代以降のドイツ美術(リヒターやアンゼルム・キーファーなど)、同館が得意とするアメリカのポップ・アートやミニマル・アート(オルデンバーグやソル・ルウィット)、巨大な画面による映像作品《Sublime Seas》、ルイーズ・ブルジョワによる大小のスパイダー群、ジム・キャンベルによる仮想の斜面インスタレーション、屋外彫刻(ロバート・インディアナやアレクサンダー・カルダーなど)、1階に挿入されたリチャード・セラなどである。特にロバート・ラウシェンバーグの企画は、彼が試みた多分野のコラボレーションの事例も紹介しており、興味深い。

一方で《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》は、ディラー+スコフィディオが鋸屋根の印刷工場をリノベーションしたものである。ダニエル・リベスキンドによるサンフランシスコの《ユダヤ現代美術館》のような異物挿入型だが、鋭角的なデザインではなく、曲面的に包む銀色のボリュームが白い躯体を貫通し、内部は複層にわたって細い裂け目が走る。赤い階段室も刺激的だった。1階は鋸屋根の下にサンフラシスコのアーティスト(昔の映像系が面白い)、吹き抜けに巨大な壁画、通路にコミュニティ・アートのほか、中国・明代の絵画、地下ではチベット仏教美術、テレサ・ハッキョン・チャの文字を使うアート、西洋絵画における苦痛のイメージの企画展示を開催していた。コンパクトながら多領域をカバーしており、大学の底力を感じさせる。

《サンフランシスコ近代美術館(SFMoMA)》、手前がマリオ・ボッタ設計、背後はスノヘッタによる拡張部分

左=マリオ・ボッタによる設計部分 右=スノヘッタ設計による拡張部分

左=マリオ・ボッタによる設計部分 右=スノヘッタ設計による拡張部分

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》外観

ディラー+スコフィディオ《UCバークレー美術館・フィルムアーカイブ》内観

2018/03/12(金)(五十嵐太郎)

平田オリザ『働く私』/『さようなら』

会期:2018/03/09〜2018/03/10

浜離宮朝日ホール[東京都]

『働く私』は男女の俳優とプログラムによって舞台で動く2体のロボット(かわいらしい造形であり、デジタル的な音声から推定すると、男女のジェンダー分けがなされている)による演劇。『さようなら』は不治の病の女性と、椅子に座って詩を読むアンドロイド(女性の形象だが、かなりリアルなため、やや不気味)による会話劇だった。なお、後者は3.11を受けての改訂版になっており、その後、原発事故が起きた福島に移送されるという設定が加えられている。技術的にロボットに何が可能かというスペックにあわせて、当て書きのように脚本が執筆されていること、また試行錯誤を繰り返しながら、もうすでに何度も国内外で上演されていたからだと思われるが、俳優と自動人形の息はぴったりと合っている。ロボットが途中でフリーズした場合、再起動する時間を稼ぐために、どのように対応するかもあらかじめ想定されているという。

これらの作品が興味深いのは、改めて人(俳優)とは何か、そして演劇とは何かを考えさせられることだろう。そもそも演劇とは、あらかじめ決められた演出に従い、俳優が身体を動かし、しゃべる表現の形式である。とすれば、究極的に俳優は、一定の振り付けを完全に再現できるロボットになることが求められている。アフタートークでは、ロボット演劇が誕生した契機となった、大阪大学における科学とアートの融合プロジェクトの経緯が紹介されたが、やはり平田のデジタルな演出法はもともと相性がよかったのだろう。彼は抽象的な言葉ではなく、無駄な動きも含めて、1秒以下の細かい単位で、俳優に指示をだしているからだ。ならば、将来、すべての俳優はロボットに置き換え可能なのか?(すでにハリウッド映画では、俳優のCG化が進行しているが)ただ、両者が接近するほど、おそらく人間の特性も明らかになるだろう。少なくとも、現時点で平田は、ロボットだけが登場する作品はまだ発表していない。また筆者が鑑賞したとき、人間とロボットのあいだの微妙な(ディス?)コミュニケーションが想像しうることの重要性を痛感した。

2018/03/09(金)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)