artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

フェニーチェ劇場

[イタリア、ヴェネチア]

フェニーチェ劇場にて「椿姫」を観劇する。コンパクトな約1,500席のままなので、生の声がそのまま空間全体に響きわたり、観客を包み込むことが実感できるスケールがとてもよい。なお、この劇場は「椿姫」初演の地でもあり、休憩時間に外出もできるのだが、車がない街も当時とあまり変わらず、タイムスリップの感覚を味わう。

2016/09/13(火)(五十嵐太郎)

第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 アルセナーレ地区

会期:2016/05/28~2016/11/27

[イタリア、ヴェネチア]

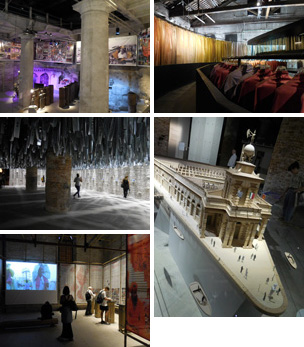

ビエンナーレのアルセナーレの会場へ。ジャルディーニと同様、西欧で難民問題が注目されていること、非西洋圏のプロジェクトが多いことが共通している。大空間を活用した素晴らしい展示(ペーター・ツムトアなど)も幾つかあったけれど、これまで8回見たヴェネツィア・ビエンナーレのなかで展示としてはパンチに欠けるという印象は否めない。「前線からの報告」のテーマが堅いというか、展示よりも本の方が向いているからだろう。また会場の照明が暗く、解説が必要な作品ばかりなのに、キャプションが読みにくいのは気になった。日本からは常連のアトリエ・ワン、隈研吾、坂茂らが参加したほか、安藤忠雄のプンタ・デラ・ドガーナの巨大模型も目立っていた。部屋の中のテーブルの上のお皿の上の食べ物までつくってしまう、日本館の模型もそうだったが、他国の展示と比べて、日本は手づくりによる模型の細かさが突出している。卒計イベントなどでも同じ傾向だが。

写真:左=アルセナーレ会場 右=ペーター・ツムトア、安藤忠雄

2016/09/13(火)(五十嵐太郎)

「imagine」展ほか

会期:2016/04/23~2016/09/19

ペギーグッゲンハイム美術館[イタリア、ヴェネチア]

ペギーグッゲンハイム美術館の「imagine」展はイタリアの1960年代美術を紹介する。ファビオ・マウリ、ロ・サビオ、ピストレットの過去作を学ぶ。続いて、パラッツォ・ベンボのビエンナーレ関連展示へ。アイゼンマン、日本建築設計学会・西尾圭悟のキュレーションによる10の日本現代住宅展、高崎正治などを鑑賞する。

写真:左・右上=「imagine」展 右下=パラッツォ・ベンボのビエンナーレ関連展示

2016/09/12(月)(五十嵐太郎)

第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 ドイツ館ほか

会期:2016/05/28~2016/11/27

[イタリア、ヴェネチア]

日本館のピロティは縁側空間となっていたが、ほとんど人は滞留せず、対照的に、隣りのWi-Fiフリー、充電OKのドイツ館は人がたまっていた。ここは国が難民を受け入れるように、建物を24時間開放する場所に変えた。ジャルディーニのパヴィリオンのなかで最もいかついドイツ館の壁を本当にあちこちぶち抜くという改造を実施(閉じるドアもない)しており、通常の状態を知っているとより驚かされる。またデントン・コーカー・マーシャルの設計で新しくなったオーストラリア館は、黒い箱となって水辺との関係性を強く打ち出す。内部に入ると、本物の大きなプールがあって度肝を抜く。展示は同国におけるプール建築をテーマとするが、水に足を浸してくつろぎ、来場者にその場を楽しませる空間演出だった! 金獅子賞になったスペイン館は、未完成というテーマ、洗練させた展示インスタレーションもいいけれど、何より紹介されている作品群のデザインのクオリティが異常に高いことに感銘を受けた。かなりの数だったが、それらのレベルが一様に高く、説明があまりなくても、写真だけでも十分に記憶に残る造形力である。そして個人的に強く印象に残ったのは、ロシア館だった。ソ連が1930年代以降に開催してきた巨大博覧会の建築をたどる。ミースの高層ビルが登場する同時代にアナクロな古典主義ががんがんつくられており、完全に建築史の空白である。以前もロシア館は冷戦時代の秘密工場の展示をやったが、知らない歴史は本当に面白い。なお、ジャルディーニでは、日本館とベネズエラ館がリニューアル工事をしていた。前者は伊東豊雄事務所が関わり、後付けのスロープを側面に変えるなど、なるべく吉阪建築の原形をリスペクトした介入である。またベネズエラ館は以前よりもカルロ・スカルパのデザインがくっきりと感じられて、初々しい感じになった。

写真:左=上から、ドイツ館、穴があけられたドイツ館、オーストラリア館 右=上から、スペイン館、ロシア館、ベネズエラ館

2016/09/11(日)(五十嵐太郎)

第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 日本館「en[縁]:アート・オブ・ネクサス」

会期:2016/05/28~2016/11/27

[イタリア、ヴェネチア]

日本館は数を絞り込む例年とは違い、10組以上が参加したが、展示のデザインを巧みにまとめていた。ただ、説明を読む観客はほとんどいない。短時間滞在で視覚的に記憶されるのは増田・大坪とヨコハマアパートメントだろうか。なお、1970年代に磯崎新が成功させた間(MA)展から約40年、21世紀になっても、「縁(en)」という日本古来のマジックワードを使って海外に効率的に売り出すというやり方は、変わらないのかという思いもある。筆者が2008年のビエンナーレにおいて、石上純也の温室を展示したとき、そういう説明はこちら側からしないと踏ん張ったのだが(それでも海外は日本的だと評価するけれど)。

2016/09/11(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)