artscapeレビュー

建築に関するレビュー/プレビュー

万博記念公園

[大阪府]

再生プロジェクトを終え、一般公開された《太陽の塔》を見学した。大阪万博をリアルに経験していないので、外観だけはこれまで何度も拝見してきたが、内部は初めてである。1970年というタイミングを考慮すると、「生命の樹」は前衛的なディスプレイ・デザインというか、巨大な空間インスタレーションだ。平成版の《太陽の塔》では、ゆっくりと見学できるよう、万博時のエスカレータを階段に変えたり、照明の新しい技術を導入するなど、オリジナルの復元ではなく、「再生」が意図された。補強としては、上部の鉄骨を増やし、コンクリートの壁を厚くし。また「生命の樹」の解体・再構築が困難だったことから、これをよけながら足場を組みたて、工事が行なわれたという。かつては《太陽の塔》の腕から「大屋根」の内部に入り、次の展示に移動するのだが、その「大屋根」を失ったため、腕の先端をのぞいても眺望はあらわれず、洞窟の奥のような不思議な体験だった。

万博記念公園では、太陽の塔の再オープンにあわせて、関連する展覧会が開催されていた。前川國男が手がけた《EXPO’70 パビリオン(旧鉄鋼館)》は、常設において万博のときの音と光のショーを体験できるが(制作は高橋悠治、武満徹、宇佐見圭司ら)、企画展「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」では、図面、資料、パーツ、証言、模型、映像などを通じて、当時と今回のドキュメントを振り返る。また万博で活躍した黒川紀章による《国立民族学博物館》の「太陽の塔からみんぱくへ─70年万博収集資料」展では、万博の展示のために、1960年代末に若き人類学者たち(錚々たるメンバー!)が世界の各地に出かけ、収集した民族資料、当時の社会背景、現地のエピソードを紹介していた。収集した資料は、《太陽の塔》の地下などでも使われている。その後、このときのコレクションが民博のものになるわけだが、大阪万博の重要な副産物である。

左=「生命の樹」 右=腕のなか

《EXPO’70 パビリオン(旧鉄鋼館)》

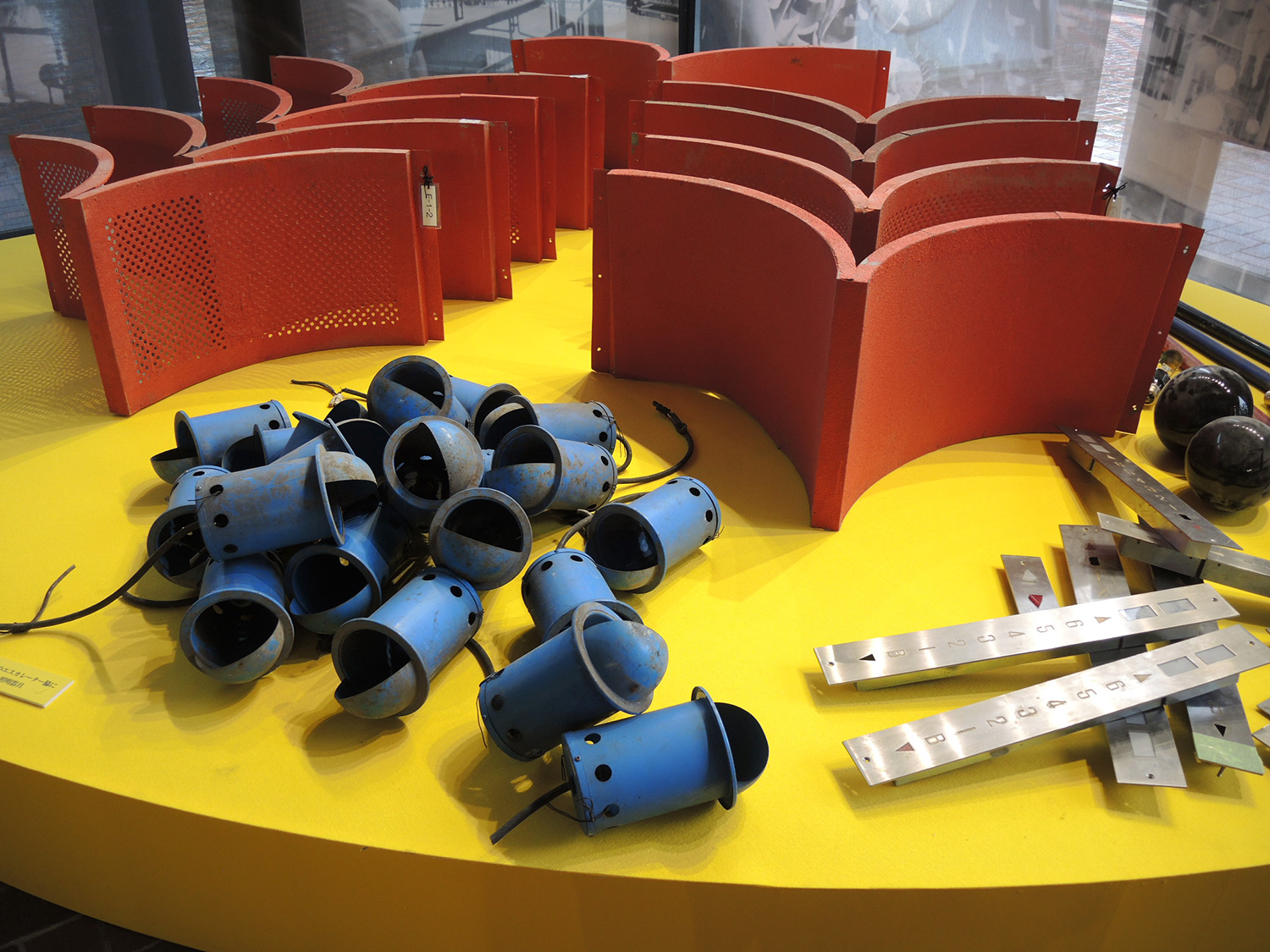

「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」展

「The Legacy of EXPO’70 Ⅱ Rebirth リバース 太陽の塔再生」展

「太陽の塔からみんぱくへ─70年万博収集資料」展

《太陽の塔》の地下

2018/05/14(月)(五十嵐太郎)

建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの

会期:2018/04/25~09/17

森美術館[森美術館]

もっと歴史寄りの内容だと思っていたが、木材の可能性にフォーカスをあてた最初のセクションをのぞくと、想像以上に現代建築の比重が大きい。全体としては9つのキーワードによるセクションを設けているが、作品数が多いことに加え、解釈も開放系なので(なぜ、このセクションにこの作品が入っているか。一瞥して分からないものが少なくない)、いろいろな見方が可能な展覧会と言えるだろう。これは鑑賞する側が主体的に考える契機となる。興味深いのは、縄文対弥生といった20世紀の半ばの伝統論争の枠組はあえて外し、現代的な視点から異なる時代の建築を大胆に整理しており、ある意味では海外の企画のようにも見える。例えば、最後の自然との関わりでは、《名護市庁舎》《三佛寺投入堂》《聴竹居》、石上純也による山口の最新プロジェクトが並ぶ。とはいえ、キャプションの解説は正確で、とてもしっかりしている(日本の古建築はやや硬い文章だが)。

展示は、写真、図面、模型、貴重な史料を活用しているが、美術展とは違い、実物を見せることができないのは建築展の宿命である。そこで今回は、ディテールが省略されない1/3の《丹下健三自邸》の木造模型、実寸で再現された《待庵》(室内に入ることもでき、想像以上に暗い空間だった)、そしてライゾマによる日本のモジュールを題材としたカッコいい映像空間インスタレーションを新規に制作し、リアルな空間を体験させる仕掛けを効果的に導入していた。なお、海外も含む近現代建築をとりあげながら、歴史性に意識的だったポストモダンにやや冷たいセレクションでは? という印象を抱いた。5月26日に登壇したトークイベントにおいて、この疑問を企画者に指摘したところ、どうも出品がNGになったものがあるらしい。会場には多くの来場者が訪れており、ただ日本凄い! で終わるのではなく、この展示を契機に、建築史と理論への関心が増えれば、と思う。

「可能性としての木材」セクション

実寸で再現された《待庵》

《丹下健三自邸》の木造模型

齋藤精一+ライゾマティクス・アーキテクチャー《パワー・オブ・スケール》

齋藤精一+ライゾマティクス・アーキテクチャー《パワー・オブ・スケール》

2018/05/07(月)(五十嵐太郎)

《静岡県富士山世界遺産センター》

[静岡県]

コンペで勝利した坂茂が設計し、昨年末にオープンした《静岡県富士山世界遺産センター》を訪れた。最寄り駅から徒歩で10分弱の立地だが、最上部の展望ホールから美しくフレーミングされた富士山が見える(《ポンピドゥー・センター・メス》でも、展示室の大開口から、このように地元の大聖堂を見せていた)。交通量が多い道路に面し、ごちゃごちゃした街並みと隣接するけっして恵まれた環境ではないなかで、水面から逆さ富士の形象が立ち上がるという一般にもわかりやすいアイコン建築を実現している。塀などで周囲と切断しているわけではないが、明快な形態による強い主張と、人々の意識を水面のリフレクションに集中させることに成功している。かといって、富士山を具象的に模したキッチュなデザインではなく、抽象化された造形だ。もっとも、訪問時は風が吹き、水面への映り込みはあまりはっきりとせず、おそらく夜間のほうが美しく鏡像が浮かびあがると思われた。

通常、アイコン建築は外観を重視するあまり、内部空間との齟齬が目立つケースが多い。外部と内部がばらばらになってしまうのだ。しかし、富士山世界遺産センターは逆さ富士の形状がそのまま展示空間の特徴を形成している。すなわち、スロープを登っていくと、だんだん楕円が広がり、また壁も斜めに外側に向かって傾斜しているのだ。いわばニューヨークのグッゲンハイム美術館型の空間だが、この建物では展示室内の昇降を富士山の登山と重ねあわせている。なお、内壁側の展示はメディア・アート的な映像が中心であり、そうなると、しばしば空間のデザインはどうでもよいブラックボックスになってしまう。だが、坂の建築は、部屋が暗くなっても空間性を感じられるよう、旋回するスロープを導入している。すなわち、被災地のシェルターや仮設住宅など、彼のほかの作品にも共通するテーマだが、建築でしかできないことをきちんと組み込んでいる。

展望ホール

2018/05/06(日)(五十嵐太郎)

『ジェイン・ジェイコブズ─ニューヨーク都市計画革命─』

ジェイン・ジェイコブスのドキュメント映画である。彼女はモダニズムの都市計画を批判し、市民運動を牽引した著述家である。強引な手法で再開発を遂行したロバート・モーゼスと彼女を対照的に描く構図は、アンソニー・フリント『ジェイコブズ対モーゼス──ニューヨーク都市計画をめぐる闘い』(鹿島出版会、2011)とほぼ重なるが、やはり映像ならではのインパクトが楽しめる。例えば、チャールズ・ジェンクスの著作『ポスト・モダニズムの建築言語』の冒頭で、モダニズムの死として象徴的にとりあげられた《プルーイット・アイゴー団地》の爆破、そして同様に失敗したほかの団地がダイナマイトで構造上の重要な箇所が破壊された後、自重で崩れていくシーンが続く。またジェイコブズやモーゼスが実際にしゃべる様子も初めて目撃した。前者はわかりやすく聴衆に語りかけ、後者はふんぞりかえって偉そうにしており、悪役のイメージが増幅される。

この映画のプロデューサー、ロバート・ハモンドは、ニューヨークのハイラインのNPOを設立し、その取り組みによってジェイン・ジェイコブズ・メダルを贈られた人物である。廃止された高架の線路をパブリックスペースに転用し、マンハッタンを南北に縦断する楽しい歩行の体験をもたらしたプロジェクトだ。なるほど、彼女の思想を受け継ぎ、歩行者のためのストリートを現代的な手法で実現したものである。映画では、マンハッタンを南北に切り裂くローワー・マンハッタン高速道路の計画阻止のエピソードがクライマックスとなるが、ジェイコブズは公聴会で逮捕されたものの、その事件によってかえって英雄となり、中止に持ち込み、モーゼスの終わりの始まりとなった。このとき高速道路の両側に凄まじい断面パースによって巨大建築が連続するドローイングも制作されていたが、ル・コルビュジエのパリ中心部の都市計画と同様、実現されなくて良かった暴力的な建築である。

ともあれ、この映画は当時の貴重な映像とともに、20世紀における都市論の転回点を改めて学ぶのに絶好の作品と言える。なお、原題は「CITIZEN JANE」であり、孤独な大富豪の生涯を描いた名作「市民ケーン」をもじったものだろう。

2018/04/30(月)(五十嵐太郎)

《島根県芸術文化センター グラントワ》《江津市庁舎》

[島根県]

益田市に向かい、前からずっと見たかった内藤廣が設計した《島根県芸術文化センター グラントワ》(2005)を訪れた。遠景では切妻の大屋根が印象的な建築だが、日本的なものを記号的に表現するようないやらしい感じは受けない。むしろ周囲の低層の住宅街に対し、土を盛るなど、ランドスケープの操作によって適度に切り離しつつ、浅い水盤をはった中庭の広場に面して、美術館や芸術劇場が付随し、小さな街のような複合施設になっている。また正面をひとつにせず、各方角から回廊へのアクセスを可能とし、街との連続性も失わない。外から見える屋根や石州瓦は、建築のキャラクターを与えるとともに、落ち着いた雰囲気だが、大ホールに入ると、エッジのあるコンクリートの巨大な塊に驚かされる。内外ともに建築の力を感じさせる、王道の傑作だ。 展示室がそれぞれに個性をもつのも興味深い。例えば、日本画のコレクション展「余白の美」を開催する展示室Aはホワイトキューブでなく、なんとベンガラ色だった。また子供服から始まったランバンの展開と近代の女性服を紹介する「ランバンと子供の装い」展の展示室Cは、現代アートにも対応できる天井の高い部屋であり、弧を描く天井から光を導く。一方で1960年代以降、森英恵が蝶のモチーフをどのように用いたかを振り返る展示室Bは、こぢんまりとした空間である。そして和歌山県立近代美術館のコレクションを特集した「モダン・アートに出会う5つの扉」展を開催する展示室Dは、もっとも面積が広く、随時、間仕切りを設けて、フレキシブルに使えるホワイト・キューブだった。

益田市から松江に戻る途中、吉阪隆正が手がけた《江津市庁舎》(1962)に立ち寄った。海に向かってヴォリュームが張りだすダイナミックなピロティだが、足もとを観察すると、吉阪らしい装飾的なテクスチャーや不思議な形がある。島根県に作品が多い菊竹と吉坂の薫陶を受けたのが、内藤廣であり、それが《グラントワ》に結実したと考えると、感慨深い。

《島根県芸術文化センター グラントワ》の印象な切妻の大屋根

《島根県芸術文化センター グラントワ》の印象な切妻の大屋根

中庭

中庭

石州瓦

石州瓦

大ホール

大ホール

内観

内観

《江津市庁舎》

《江津市庁舎》

装飾的なテクスチャー

2018/04/28(土)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)