artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

丸山純子「いきて展」

会期:2021/02/04~2021/02/11

ギャルリーパリ[神奈川県]

BankARTのR16にスタジオを構える丸山の、ドイツ渡航前の個展。ギャラリーの壁に沿って簡素な棚をつくり、その上に木の枝や針金、陶片、プラスチック片などの拾いものを縄で結んだり、ワックスで固めたりしたオブジェを数十個並べている。すべて黄ばんだり褐色に変色したガラクタなのだが、こうして並べるとそれなりに価値あるものとして見えてくるから不思議だ。壁にはワックスや鉛筆で描いたドローイングがかけられ、奥のスペースにはJの字型の白い物体が鎮座している。一見、建築のマケットのようなこの物体、石鹸の塊だという。その向こうの窓の下には、丸山の代表作ともいうべきレジ袋の花が顔をのぞかせている。

ぼくが最初に見た丸山の作品は、女体をかたどったアイスキャンディだった。女体をペロペロなめて溶かしていくというキワドいもので、フェミニズムなのかアンチフェミニズムなのか判断しかねた。その後、レジ袋を再利用した花のインスタレーションで評価を得たが、そこにとどまることなく、試行錯誤しながら石鹸を使った作品を制作し続けている。以前、丸山に「なぜ石鹸か」を問うたとき、「人間に近いから」という答えが返ってきた。確かに石鹸の成分は脂肪だし、肌と親和性があるから人間に近いといえるが、でもそのときぼくが連想したのは、ナチスがユダヤ人の人体から石鹸をつくったというおぞましい蛮行だった。丸山の作品は、本人がどこまで意識しているかは別にして、つねに両義性をはらんでいる。そこがおもしろい。

今回の作品に共通しているのは、廃物を利用していること。きれいは汚い。汚いはきれいであること。そしてレジ袋の花を除くと、ヨーゼフ・ボイスを彷彿させることだ。いまはどうか知らないけれど、かつてドイツの大きな美術館に行くと、必ずといっていいほどボイスの部屋があり、古びた脂肪の塊やフェルトや得体の知れない液体の入った瓶など、それこそガラクタが無造作に並べられていたものだ。ボイスが脂肪やフェルトを使うのは、人間の生命維持に欠かせない素材だからだと聞いたことがある。丸山は知ってか知らずか、ボイスの近くにいる。彼女がドイツを選んだのか、ドイツが彼女を選んだのか。

2021/02/11(木)(村田真)

TPAM ホー・ツーニェン『Voice of Void』/アイサ・ホクソン『Manila Zoo』ほか

会期:2021/02/06~2021/02/14

[神奈川県]

今年のTPAM(国際舞台芸術ミーティング in 横浜)は、当然ながら、コロナ禍における舞台芸術のあり方を探るプログラムが目立った。言い方を変えると、オンライン、もしくはヴァーチュアル・リアリティをいかに導入するか、である。もちろん、すでにテクノロジーの進化によって、こうした兆候がなかったわけではないが、今回は一気に加速した、いや、せざるをえなかった。

ホー・ツーニェンの『Voice of Void』は、形式的には4人で参加するものだが、相互のインタラクションはなく、また演者はいない。ゴーグルを装着して、リアルな畳の上で動くと、世界が切り替わる。すなわち、じっと静止していると、SF的な空間の広がりをもつ座禅室/少し動くと、茶室における京都学派の座談会/立ち上がると、モビルスーツが漂う空中/寝そべると、監獄という4つの空間だ。初日に体験したせいか、機材の設定トラブルが続き、何度かゴーグルを装着し、おかげで付け方が上手くなったのだが、おそらく、この技術の未来は、舞台の内部に入り込む体験だろう。

さて、6年前にポールダンスを観たアイサ・ホクソンの『Manila Zoo(ワーク・イン・パンデミック)』はKAAT 神奈川芸術劇場で観劇したが、やはりホストをのぞくと、そこに生の演者はいない。それぞれの個室で動物を演じるフィリピン人のダンサー陣の映像、ならびにドイツの電子音楽をリアルタイムで横浜に配信し、大きな画面で観るからだ。コロナ禍ゆえに、家にこもる人間と檻の中の動物が重なり、さらにきちんと機能しない政治への怒りが表明される。もちろん、ただ鑑賞するだけなら、あらかじめ録画された映像を流せばよい。だが、ダンサーが激しい運動を続けた後の休息をかねて、会場のホストと観客を交えたインタラクティブな演出(質問タイム、記念写真、アクション、照明など)が挿入される。そのとき、これが遠い場所だけれども、同時進行のライブであることを痛感した。

ほかのTPAMのプログラムでは、オンライン配信によって、谷賢一(DULL-COLORED POP)の福島三部作を鑑賞した。原発誘致前夜の「反対しなかったな/日本の原発は安全です/寝た子は正しく起こせ」など、各パートにおいて、印象的な言葉が突き刺さり、国外や記憶が薄れる未来に対して意義をもつ作品である。だが、家にいながら画面に向かうだけの視聴だと、途中で映像が止まったり、集中力が散漫になりやすい。以前、第一部の『1961年:夜に昇る太陽』のみは、駒場の小劇場で鑑賞していたが、やはり生で観たい作品だった。

ホー・ツーニェン『Voice of Void』

公式サイト: https://www.tpam.or.jp/program/2021/?program=voice-of-void

会期:2021/01/24〜2021/02/06

会場:BankART Temporary

アイサ・ホクソン『Manila Zoo(ワーク・イン・パンデミック)』

公式サイト: https://www.tpam.or.jp/program/2021/?program=manila-zoo

会期:2021/02/09〜2021/02/11

会場: KAAT神奈川芸術劇場

2021/02/09(火)(五十嵐太郎)

BankART AIR 2021 WINTER オープンスタジオ

BankART Station、R16 studio[神奈川県]

みなとみらい線新高島駅に直結したBankART Stationと、旧東横線高架下の空間を利用したR16で、昨年12月から制作を行なってきたアーティストたちが成果を発表した。ステーションは16組、R16は7組の計23組。素人からプロまでピンキリのなか、目立ったものをいくつか紹介したい。まずはステーションの庄司朝美。作品は、暗い背景に手の長い人物や骸骨を描いた幻想的な絵画だ。イメージそのものは新表現主義華やかなりしころに見かけたような既視感を覚えるものだが、アクリル板に油彩で描いた画面を裏返して見せるため、絵具の滑りがよく、一風変わった筆触になっている。大学で銅版画をやっていたそうで、そういわれれば黒っぽい絵具のかすれ具合は銅版画のイメージにも通じる。

石川慎平の「彫刻」にも興味をそそられる。雨のなかをジャケットを被って歩くジャコメッティの有名な写真(ブレッソン撮影)を彫刻化した《statue of a sculptor》を中心に、チープな置物を金色に塗って大理石の台座にのせた《warp》、昨年のBLM(Black Lives Matter)運動によって倒されたテネシー州のエドワード・カーマックの銅像を、極少に再現して転がした《easy fall, easy stand》など、いずれも小品ながら彫刻の本源を問う作品ばかり。絵画を額縁ごと木彫した《DAYDREAM》や、表面に凹凸のある油絵をシリコンで型取りし、さまざまな色の素材で複製した《painting sculpture》など、絵画と彫刻の境界を綱渡りする作品もある。

細淵太麻紀の「八百万の神」シリーズも瞠目に値する。アマゾンの箱やマグカップ、キャンベル・スープ缶、マッチ箱、マグリットの画集、リンゴなど、身近にある容器に穴を開けて(リンゴは芯をくり抜いて)ピンホールカメラをつくり、その場で撮影した写真を展示している。露光に数分かかるし、画像も鮮明ではないものの、どれもちゃんと写っている! 次は脳内カメラとか胃カメラに挑戦しては?

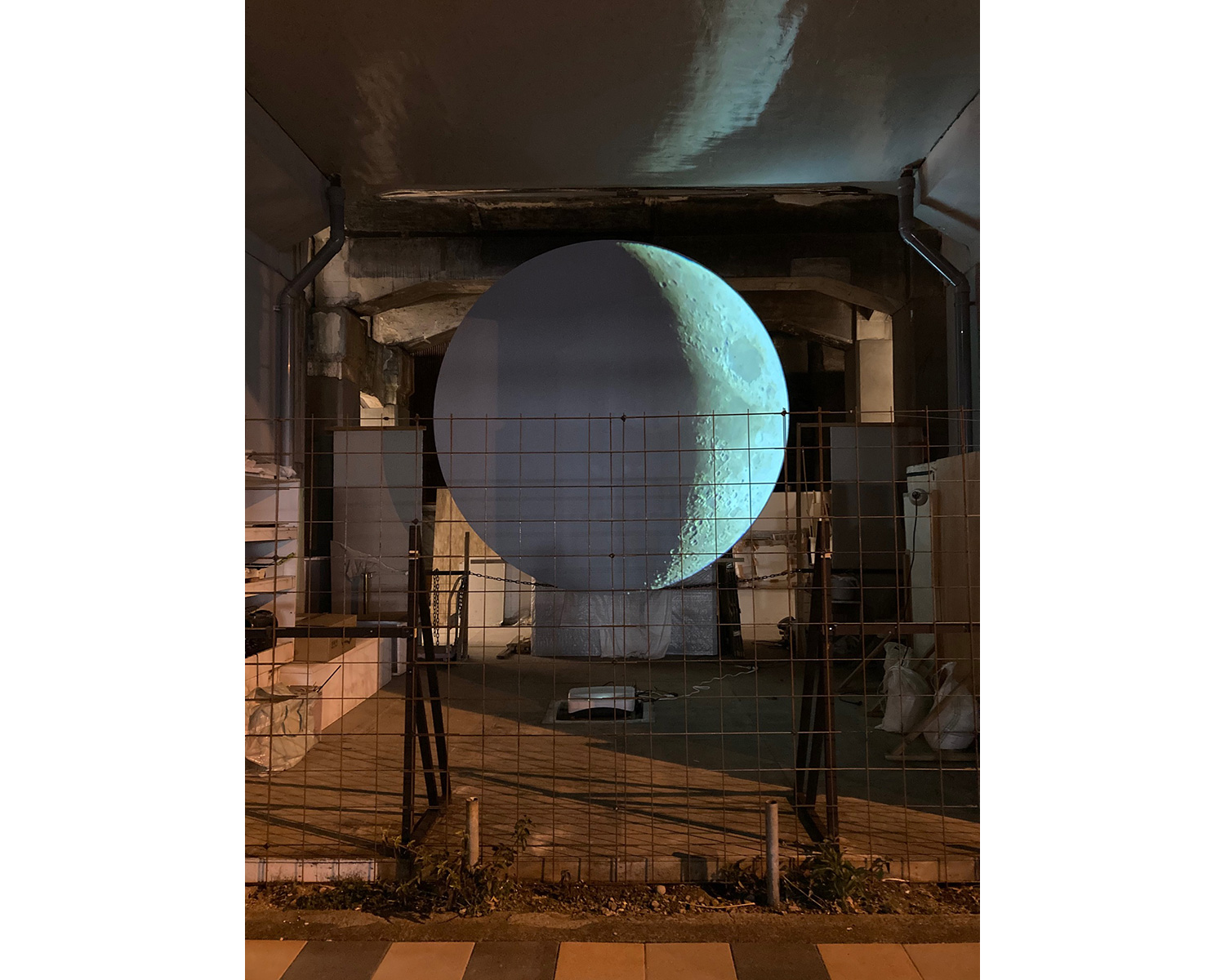

R16では渡辺篤がすばらしい作品を見せている。渡辺は「ひきこもり」との協働プロジェクトで知られるが、現在は「同じ月を見た日」というプロジェクトを推進中。これは国内外を問わず、自粛生活という名目でひきこもりをなかば強制されている人たちに呼びかけ、それぞれの場所から見える月の画像を送ってもらい、それらをつないで大きな月を映し出そうというもの。月というのは地球上からならどこでも同じ面が見られるわけで、考えてみればそんな場所は月以外にない。太陽はまぶしくて見られないし、星は光の点にしか見えないからだ。このプロジェクトの肝は、地球上の人間が誰でも同じものを見ることができるという点にあり、それは月をおいてほかにないのだ。こうして内外から集めた画像をつなぎ、三日月から満月までの満ち欠けを円形ボードに投影。実際、暗くなると高架下に現われる月は圧巻で、平面上に映しているのに、月の陰影のせいかまるで球体のような立体感をもって現われるのだ。この作品は3月21日までの17時以降、改めて公開される予定。

渡辺篤の展示風景 [筆者撮影]

会期:2021/02/05~2021/02/07、2021/02/12~2021/02/14

2021/02/05(金)(村田真)

飯沼英樹「Symptoms / 兆候」

会期:2021/01/08~2021/02/06

SNOW Contemporary[東京都]

着色された木彫の女性像で知られる飯沼の個展。ギャラリーの入り口の前に、両手にバッグを抱えた女性像が1体たたずんでいる。目を引くのは、白いマスクを着けていることと、バッグにグラフィティ特有の文字が書かれていること。ギャラリーに入ると、今度は白衣に白いキャップとマスクを着けて(つまりナース風)、やはりバッグを持った女性像が6体、横に並んで出迎えてくれる。いずれも台座と一体に彫り出されたもので、台座を除くと高さは30-40センチくらいだろうか、彼女たちのマスクやバッグにもグラフィティが書かれている。時代を反映させた彫刻。といいたいところだが、マスクはともかく、グラフィティは80年代に流行した「ワイルドスタイル」と呼ばれる書体で、必ずしも「いま」を表わしているわけではない。

興味深いのは、マスクは彫刻で表現できるけど、グラフィティは彫刻できず、表面に書くしかないこと。つまり飯沼はひとつの作品のなかに、彫刻と絵画(グラフィティ)という2つの制作を行なっているのだ。現在を表わすマスクとオールドスタイルのグラフィティ、3次元の彫刻とその表面に付着する絵画。それらを一体化させた重層的な作品といえる。これらの彫刻とは別に、キャンバスにスプレーで書いたグラフィティも8点ほど出している。彫刻にグラフィティを書くだけでなく、絵画として独立させたかったのだろうか。

2021/02/05(金)(村田真)

松田正隆作・演出『シーサイドタウン』

会期:2021/01/27~2021/01/31

ロームシアター京都[京都府]

地方の荒廃、血縁関係のしがらみ、隣国からの攻撃の脅威と緩やかに浸透する全体主義。現代日本社会の病理を凝縮したような辺境の海辺の町を舞台とするオーソドックスな会話劇と、実験的な上演形式のハイブリッドが本作の特徴である。劇作家・演出家の松田正隆は、書き下ろしの新作戯曲を、主宰する「マレビトの会」で実践してきたミニマルな形式で上演した。

場ミリ(スタッフや出演者のために、舞台上につける大道具や立ち位置の目印)の白テープが散りばめられただけの素舞台。そこに、ひとりの男が登場し、引き戸を開け、直角に舞台上を横切り、蛇口をひねってコップに水を満たす仕草を淡々とマイムで行なう。舞台奥から挨拶の声をかける隣人。何もない空間に、玄関、縁側、廊下、洗面所といった見えない空間の弁別が立ち上がる。この空き家に引っ越してきた男(シンジ)は、東京で職を失って帰郷した。隣家には平凡な夫婦と高校生の娘が住むが、とりわけ妻は「住民訓練」への参加を熱心に呼びかける。それは、(「東京アラート」の陰で忘却の彼方となった)「Jアラート」発動時に、「隣国からの弾道ミサイル攻撃に備えて身を守る」ための訓練だ。「住民の一体感」を高めるイヴェントとして参加を要請する隣人、「全体訓練」を近隣市町村との「合同訓練」に拡大させようとする市長。36か所の「着弾予想地点」や避難経路が書かれたハザードマップがシンジにも配られる。だが、シンジのバイト先の友人、トノヤマは「着弾予想地点で性行為か自慰を行なうことで、着弾を回避できる」という自説を実践する。それは、アナーキーな秩序攪乱による全体主義への抵抗なのか。隣人の高校生の娘は「将来の夢は殺し屋」と作文に書き、確執を抱える母親が探しても見つからない「ナイフ」はなぜかシンジの部屋で見つかり、トノヤマは「ファシズムの手先の市長を刺す」と息巻く。だが彼は暗殺計画ではなく別の卑近な暴力に手を染め、疑いをかけられたシンジは蒸発し、何事もなかったかのような夏の気怠い日々が続いていく。

小道具を一切使わず、観客にも「見えない」ナイフは、行き場のない鬱屈や卑小な悪意の比喩として手から手へと渡り、矛先を間違えた一瞬の暴発を引き起こし、霧消して再び消え失せてしまう。善意と悪意、平凡さと異様さが区別不可能に混ざり合った淀みがゆっくりと全身に絡んでいくような後味が残った。

[撮影:中谷利明]

[撮影:中谷利明]

リアリズムの手触りの強い戯曲だが、「演劇」を極限まで縮減し解体するような形式で上演される。舞台美術のない素舞台、小道具の不在とマイムの動作、効果音やBGMの欠如、最低限の照明操作。俳優たちはほぼ正面向きで直立を保ち、抑揚を欠いた棒読みに近い発話で会話する。さらに、俳優どうしが目を合わさず、現実にはありえない距離感と位置関係で「配置」されている点も特徴だ。足元に露出する「場ミリ」が示唆するように、「身体に一定の導線と配置の圧を加える」演劇が行使する力は、訓練の反復によって「権力の要請に馴致された身体を集合的に形成する」力と秘かに通底していく。

[撮影:中谷利明]

一方そこには、「マレビトの会」を通して松田が実践してきた形式的な実験の系譜がある。『HIROSHIMA-HAPCHEON:二つの都市をめぐる展覧会』(2010)では、「広島と、在外被爆者の多く住む韓国のハプチョンでの体験や思考の報告」を、客席と舞台の区別がない空間に点在した出演者が、同時多発的に発話やパフォーマンスを行なう。この特異な上演形式は、(観客自身も含む)他者が行き交う「都市の雑踏」を出現させると同時に、多層的な声による「ヒロシマ」の脱中心化が企図されていた。続く『N市民 緑下家の物語』(2011)では、この「点在した俳優による行為の同時多発性とリニアな時間軸の解体」の手法が、ドキュメンタリーから「ドラマ」へと移植された。

そして、震災後の『アンティゴネーへの旅の記録とその上演』(2012)では、東京から福島へと移動しながら現実空間で数ヵ月にわたって上演される戯曲と、その上演記録を出演者たちがSNSやブログ上に蓄積していく「第一の上演」のあと、その記憶を思い出している出演者の身体を劇場内で展示する「第二の上演」が行なわれた。「ドラマ」は一回性の出来事に限りなく近づき、ネット上の無数の痕跡は出来事の「真偽」を宙吊りにしつつ、「想起のための空間」と化した劇場内には見るべきものはおろか、想起のための手がかりもほぼ皆無である。ここには、「演劇」という表象形式と、(松田自身の故郷、長崎を含む)集団的な災厄の「表象」それ自体への抵抗が極点で交差する。その後、『長崎を上演する』(2013-2016)、『福島を上演する』(2016-2018)では、複数の執筆者による共同創作というかたちで、長崎や福島での取材を元にした戯曲が、本作同様ミニマルな上演形式で試みられている。

こうした系譜上にある本作は、「長編戯曲」という松田の原点に回帰しつつ、「ドラマはどう自律し、どこまでの解体に耐えうるのか」という強度を自己点検する実験性のなかに、「悲劇以降の時間/まだ到来せぬ悲劇」のあいだで宙吊りになった、日常の微温的な狂気を描いていた。

2021/01/30(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)