artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

京都大学総合博物館

京都大学総合博物館[京都府]

現在、コロナ下のため、時間帯ごとに入場者の人数制限をしており、事前にウェブから予約しないといけないのだが、初めて《京都大学総合博物館》(2000)を訪問した。キャンパスの敷地内から入るのではなく、直接道路からアクセスするようになっている。さすがに、自然科学から歴史・考古学まで、幅広いコレクションが揃い、建築もデカい。

京都大学施設部、京都大学宗本研究室、山下設計、新日本設備計画《京都大学総合博物館》(2000)

《京都大学総合博物館》のエントランス

同館の歴史をひもとくと、1914年に京都大学は人文系の資料を扱う文学部陳列館を完成させた後、増改築を繰り返し、1959年に文学部博物館と改称した。1986年に博物館の新館(現在の文化史系展示場)が誕生し、自然史資料(平成の新館)や工学系の実験器具なども加え、2001年に総合博物館がオープンした。開館当時の瀬戸口烈司によれば、日本ではトータルメディアが手がけた《国立民族学博物館》(1977)が展示デザインを大きく変えたが、そうした状況を意識しながら、大学と展示の専門業者が「連携プレー」を行なったという。もっとも、東京大学の《インターメディアテク》において西野嘉章が進めたアート的かつ前衛的な展示手法に比べると、オーソドックスである。

さて、自然史展示室の目玉は、吹き抜けの「ランビルの森」だろう。高さを生かして、熱帯雨林の生態多様性を調査するためにつくられた高い樹木をつなぐ空中回廊を再現している。カキ(柿)の展示に記されていた次の言葉も、現在の社会状況に対するメッセージとしても読むことができ、印象に残った。「進化とは......その場その時に都合のよいものが生き残っていく、方向性のない、行き当たりばったりの過程である」。なるほど、多様性を否定し、全員右にならえで一律化することが「進化」ではない。そもそも変わらない大事なこともある。

自然史展示室内の一角に広がる「ランビルの森」

「ランビルの森」内の巨木と空中回廊

2階の技術史の展示は、貴重な実験器具が並び、それはよかったのだが、展示什器のデザインが凝りすぎていたため(器具と同じ輪郭でフレームを制作)、かえって肝心のモノが見えにくい。文化史のエリアも、吹き抜けの大空間があり、石棺などが設置されていたが、もっと大型の展示が可能だろう。

技術史エリアの展示風景

文化史エリアに展示されていた石棺

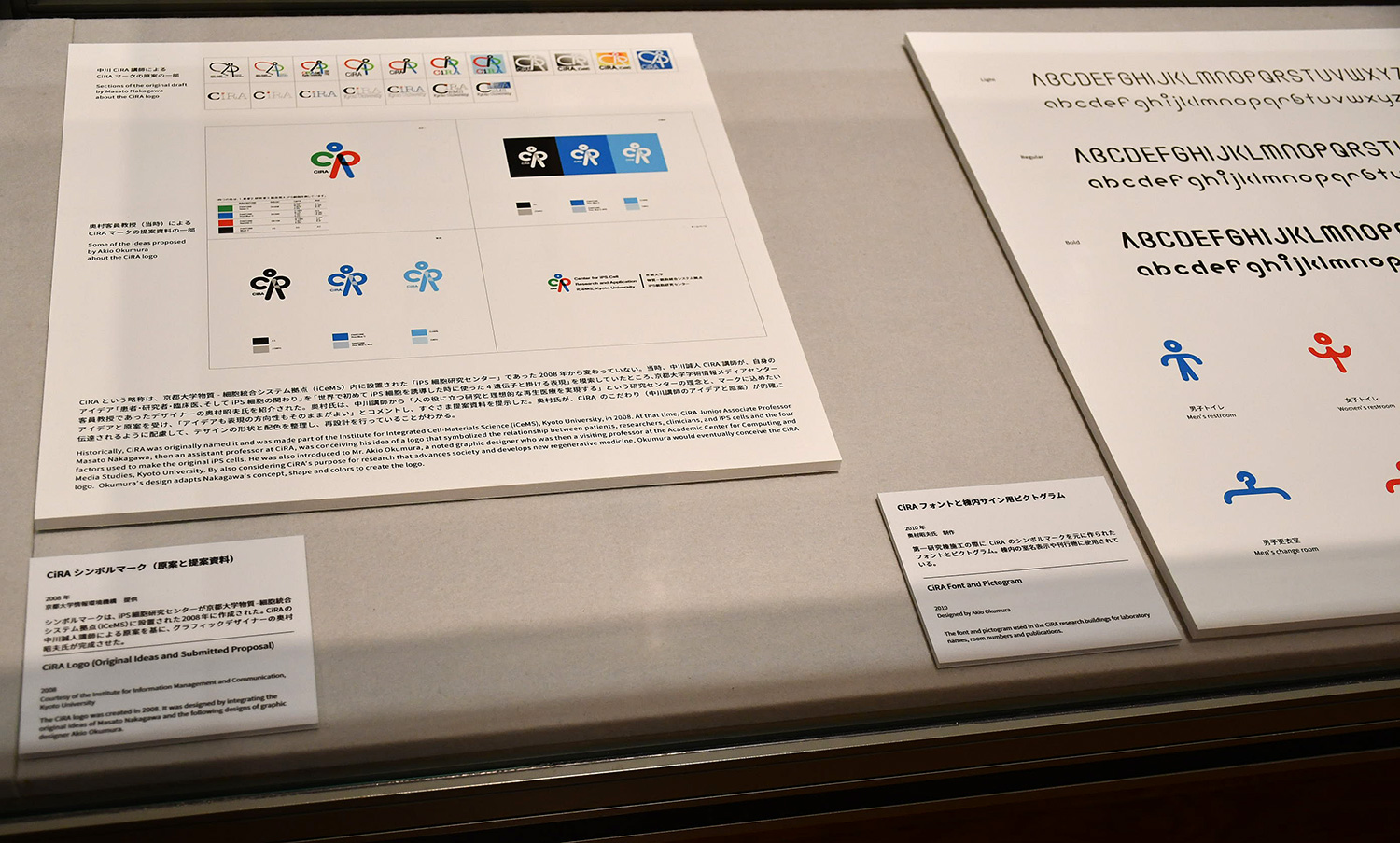

そして特別展「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」は、iPS細胞研究所の10周年を記念し、その活動を紹介するものだった。個人的に感心したのは、研究室の部屋のプレートやノートなどに、ちゃんとデザイナーを入れていたこと。なお、コロナ下のため、博物館の全体において、タッチパネルなどの触れる展示には制限がかかっていた。

特別展「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」展示風景

京都大学総合博物館2020年度特別展「京都大学iPS細胞研究所(CiRA)設立10周年記念展示「iPS細胞、軌跡(キセキ)と未来(ミライ)」

会期:2020年9月5日(土)~2020年11月8日(日)

公式サイト:http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/special/0076-html/

2020/10/18(日)(五十嵐太郎)

フィリップ・ワイズベッカーが見た日本 大工道具、たてもの、日常品

会期:2020/10/02~2020/11/20

GALLERY A4(ギャラリー エー クワッド)[東京都]

海外旅行に行くと、街中や宿泊先にあるもの何もかもが珍しく映り、ワクワクする。それは日常的な道具や設備であればあるほどだ。例えば信号機や標識、ポスト……。母国の見慣れたものとは形やサイズ、仕様が違うだけで、その違いがなぜか愛おしく思えてくる。だから、何でもないものをつい写真に収めてしまったという経験はないだろうか。フィリップ・ワイズベッカーの創作の原点もそんな心情にあるのではないかと、本展を観て感じた。もちろん彼の場合、写真ではなく、ドローイングとして残しているのだが。

展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]

展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]

ワイズベッカーはフランス政府によるアーティスト・イン・レジデンスの招聘作家として、2004年、京都に4カ月間滞在した経験があるという。また東京2020オリンピックの公式ポスターをはじめ、日本での広告仕事や展覧会も多く、日本との縁は深い。そんな彼が日本滞在中に見たものが本展の主題だ。例えば綿密に描写された畳敷きの和室などは、日本らしい風景としてうなずけるのだが、いかにも和のものばかりではない。小さな工場か倉庫のような素朴な建物、トラックの荷台シート、立ち入り禁止のために道路に置かれたバリア標識、ゴミ箱など、一見、何でもないものを徹底的に観察し、それらにはさまざまな形状があることを知らせる。決して美しいものではないのに、彼の手にかかると、それらはまるで魔法をかけられたように愛おしいものへと変わる。その根底にあるのは、ものへの執着であり愛だ。そう、ワイズベッカーの圧倒的な愛を感じた展覧会だった。

展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]

展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]

本展の見どころは、竹中大工道具館の企画ということもあり、日本の大工道具である。鋸(のこぎり)、曲尺(かねじゃく)、墨壺、鉋(かんな)、鑿(のみ)といった伝統的な大工道具やさまざまな木目を写した木片などが、年月を経た古紙に描かれていて圧巻だった。また、パリにあるアトリエをワイズベッカー自らが紹介する映像のなかで、鋸について触れる話も興味深かった。それは「欧米では押して、日本では引いて切るという違いがある。私は絵を描く人間だから、引く方がずっと使いやすい。日本の鋸は私にとって素晴らしい発見だった。そのうえ美しいので気に入っており、しょっちゅう使っている」というのである。そんな視点で日本の鋸が称賛されるとは! 我々も身の回りにある日用品をもう少し自信を持って、いや、愛を持って見直してもいいのかもしれない。

展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]

展示風景 GALLERY A4[撮影:光齋昇馬]

公式サイト:http://www.a-quad.jp/

2020/10/17(土)(杉江あこ)

さいたま国際芸術祭2020

会期:2020/10/17~2020/11/15

メインサイト:旧大宮区役所/アネックスサイト:旧大宮図書館/スプラッシュサイト:宇宙劇場、大宮図書館、埼玉会館、鉄道博物館ほか[埼玉県]

2020年3月に開催される予定だった「さいたま国際芸術祭2020」が、コロナ禍のため半年以上のブランクを余儀なくされた後、ようやく公開された。しかし新型コロナウイルス感染拡大が懸念される一部の作品については、展示が中止になるなど、いろいろな苦難を乗り越えての芸術祭である。テーマは「花/flower」であるが、会場を訪れて感じたのは、むしろ「廃墟」という裏テーマのような背景であった。何しろメインサイトは旧大宮区役所、アネックスサイトは旧大宮図書館である。おそらく同芸術祭のディレクターがこうした場を利用することが得意なのだろう。かつて大勢の人々が出入りし活動していた場が、人の気配だけをなくし、そのまま残されている。それが大きな存在感として横たわり、展示作品はそれをいかに生かすか、もしくは共存するかにかかっているようにも感じた。同ディレクターは「花をモチーフとして捉えるのではなく、テーマとして考えること」と語っている。もしかして芽吹き、生長し、咲き、散り、種を落とすといった花の循環を考えるメタファーとして、この廃墟をわざわざ選んだのか。

例えばメインサイトで展示されていた篠田太郎の作品は、もともとあった「支援課」「高齢介護課」などのサインが天井からぶら下がる空間に、いくつもの砂山をつくり、シュールな風景をつくり出していた。シュールではあるが、静謐で、まるで「つわものどもが夢の跡」とでも言わんばかりである。もし地球から人類が急に消えたとしたら、このような風景になるのだろうかと想像してしまう。また、メインサイトの薄暗い地下空間を使ってドラムセットなどを展示した梅田哲也の作品は、一体どこまでが作品で、どこまでが何も手を加えていない廃墟なのか、その境が曖昧で、まるでお化け屋敷を覗くようなドキドキ感をともなった。一方、「花/flower」のテーマを明確に組み込みながら、かつての場の記憶をスパイスとして生かし展示していたのがミヤケマイの作品だ。もともとあった「外国人生活相談室」のサインから始まり、移動を余儀なくされる移民や女性ら弱者への視点、また生物のはかなさや循環などを、工芸的手法で丁寧につくられた作品群を通して問いかけていた。

展示風景 メインサイト 篠田太郎《ニセンニジュウネン》

展示風景 メインサイト 篠田太郎《ニセンニジュウネン》

展示風景 メインサイト 梅田哲也《0階》[撮影:丸尾隆一/写真提供:さいたま国際芸術祭実行委員会]

展示風景 メインサイト 梅田哲也《0階》[撮影:丸尾隆一/写真提供:さいたま国際芸術祭実行委員会]

展示風景 メインサイト ミヤケマイ《胡蝶之夢》

展示風景 メインサイト ミヤケマイ《胡蝶之夢》

コロナ禍を経験したことで、同芸術祭はオンラインとオンサイト(会場)の両方で鑑賞できる体制となった。しかしオンラインではわずかな紹介に過ぎず、やはり会場まで足を運ばなければ作品を真に理解し体験し得なかったことを、最後に付け加えておきたい。

公式サイト:https://art-sightama.jp

2020/10/16(金)(杉江あこ)

ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵 KING & QUEEN展 ─名画で読み解く 英国王室物語─

会期:2020/10/10~2021/01/11

上野の森美術館[東京都]

「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」開催中の国立西洋美術館に近い上野の森美術館で、ロンドン・ナショナル・ポートレートギャラリー所蔵の「KING & QUEEN展」が開かれている。ポートレートギャラリーはナショナル・ギャラリーの裏手に位置するので、本場並みに2館をハシゴできるのはありがたい。といっても期間が重なるのは1週間だけだけど。

ポートレートギャラリーはその名のとおり肖像作品だけを集めた美術館。今回はそのなかから、イギリス国王および王族の肖像画と肖像写真により、500年を超えるイギリス王室の歴史を振り返ろうというもの。イギリス王室は日本の天皇家以上に国民に親しまれており、風刺漫画やパパラッチ写真も含めて多くの視覚メディアに取り上げられてきた歴史がある。展示は、15世紀末のヘンリー7世に始まる「テューダー朝」から「ステュアート朝」「ハノーヴァー朝」「ヴィクトリア女王の時代」を経て、現在の「ウィンザー朝」まで5章に分けて構成される。こうした王朝の交代は国によって異なるが、イギリスでは家名が変わるごとに起こるため、女王が誕生すると王朝も変わるのかと思ったらそうとも限らず、よくわからない。いずれにせよイギリス人にとって〇〇朝時代というのは、恐怖の時代とか繁栄の時代とか、その時々の時代気分を象徴するひとつの目安になっているのかもしれない。

第1章のテューダー朝のポートレートはどれも平面的で無表情で、ポーズも設定もパターン化していて、顔をすげ替えてもわからないくらい。そういえば15-16世紀のイギリスの画家なんて1人も知らないなあ。1点だけうまいなと思ったのは、ドイツから来て宮廷画家になったホルバイン作《ヘンリー8世》の模写だった。続くステュアート朝になると表情もポーズも多様化し、ポートレートも生き生きとしてくるが、やっぱりうまいと思うのは、オランダから招聘されたホントホルストの作品や、フランドル出身のヴァン・ダイクの模写、その追従者の作品だったりして、ようやくイギリス人画家によるまともなポートレートが生まれるには、18世紀のジョシュア・レノルズまで待たなければならない(でもあとが続かない)。

そして19世紀、ヴィクトリア女王の登場だ。最盛期を迎えた大英帝国がブイブイいわせていた世紀に、63年にわたって君臨したヴィクトリア朝は、イギリス人にとって世界を制覇した絶頂期であり、古きよき時代の象徴だろう。美術も古典主義からポスト印象派まで目まぐるしく動き、新たなメディアとして写真も登場。この章の約半数は写真だ。また、でっぷり太り不機嫌そうな最晩年の女王を描いた肖像画は、前世紀であれば(というより同時代の日本であれば)不敬罪に問われかねない作品。民主主義が根づいたことを示している。

最後は20世紀からのウィンザー朝の時代。ウィンザー朝はジョージ5世、エドワード8世、ジョージ6世と続くが、なんてったって特筆すべきはエリザベス2世だ。なにしろ1952年に25歳で即位して以来いまにいたるまで68年間も在位してるんだから、ヴィクトリア女王も昭和天皇もびっくり。作品も全体の半分以上をこの時代が占めている。でもその間の王室をにぎやかしたのは、女王本人よりチャールズ皇太子であり、ダイアナ妃であり、カミラ夫人であり、ウィリアム王子とキャサリン妃であり、ハリー王子とメーガン妃であり、要するにドラ息子やドラ孫たちとその嫁のほうなのだ。肖像もエリザベス2世より子孫のほうが多く、「KING & QUEEN」のタイトルからズレてしまっている。

また、この時代はさらに視覚表現が拡大し、写真が8割を占めるほか、ウォーホルのポップなポートレートや、クリス・レヴァインによるレンチキュラーによる肖像画もあって楽しめる。ちなみに、ルシアン・フロイドが女王の肖像を描いている写真があったが、その肖像画は所蔵してないのか、所蔵しているけど出品できなかったのか、残念なところだ。しかしこれだけ実験的な肖像画があるのだから、デミアン・ハーストやクリス・オフィリあたりに肖像画をつくらせたら、もっと話題作ができたのに。でもこれはアートを見せるのが目的じゃなくて、イギリス王室を紹介する展覧会だからね。

2020/10/16(金)(村田真)

西洋の木版画 500年の物語

会期:2020/09/26~2020/11/23

町田市立国際版画美術館[東京都]

木版画なんて原理は簡単だから紀元前からあるのかと思ったら、意外と歴史は浅く、中国では7-8世紀の唐の時代から、西洋ではもっと遅くて14世紀末から始まったという。でも同じ印をいくつもつけられるハンコみたいなものは、それこそ文字が発明される以前からあったらしい。印にしろ版画にしろ、問題はどこに「かたち」を移す(写す)かだ。その最良の答えが「紙」だった。中国で蔡倫が紙を発明したのは2世紀だが(それ以前から紙みたいなものはあったらしく、それを実用的に改良したのが蔡倫といわれている)、それが西洋に伝わったのは千年以上あとの12-13世紀。その紙のあとを追うように木版画も伝わったってわけ。ついでにいうと、15世紀には活版印刷が始まるから、紙が視覚メディアの発展を大きく促したことは間違いない。

同展では、初期のころの素朴な木版画から、現代のミンモ・パラディーノやアンゼルム・キーファーらによるタブロー並みの巨大木版画まで、コレクションを中心に計83点の出品。なかでも興味深いのは、最初に展示されていた『貧者の聖書』の1ページで、1枚の版木に絵と文字を一緒に彫り込んで刷った木版本。文字も絵も稚拙だが、手で彩色されるなど労力が込められている。制作年代は1440年以降なので、グーテンベルクが活版印刷を発明する直前だろう。シェーデルの『年代記』は、600ページを超す活版印刷に木版画の挿絵1809図がついた、いわゆるクロニクル。現代の写真入りのクロニクルよりよっぽど豪勢だ。木版画と活字はどちらも凸版なので相性がよく、初期のころの活版印刷には木版画の挿絵が使われたが、やがてより細密な銅版画や、より簡便なリトグラフの登場で木版画は廃れていく。

だがその前に、木版画の頂点をきわめたデューラーの前で立ち止まってみたい。「黙示録」と「小受難伝」シリーズから4点ずつの出品だが、その精緻な線描は人間ワザとは思えない。だからといってコンピュータなら描けるかといえば、機械では絶対に出せない力と味をひしひしと感じるのだ。この時代、画家は下絵を描くだけで彫るのは職人に任せることが多かったが、デューラーは「黙示録」については企画・制作・版元のすべてを担い、彫りにも関わった可能性があるという。レオナルドやミケランジェロと同世代だが、同じ天才でも時空を飛ばして北斎と比較してみたい誘惑に駆られる。

2020/10/14(水)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)