artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

八戸の文化施設をまわる

[青森県]

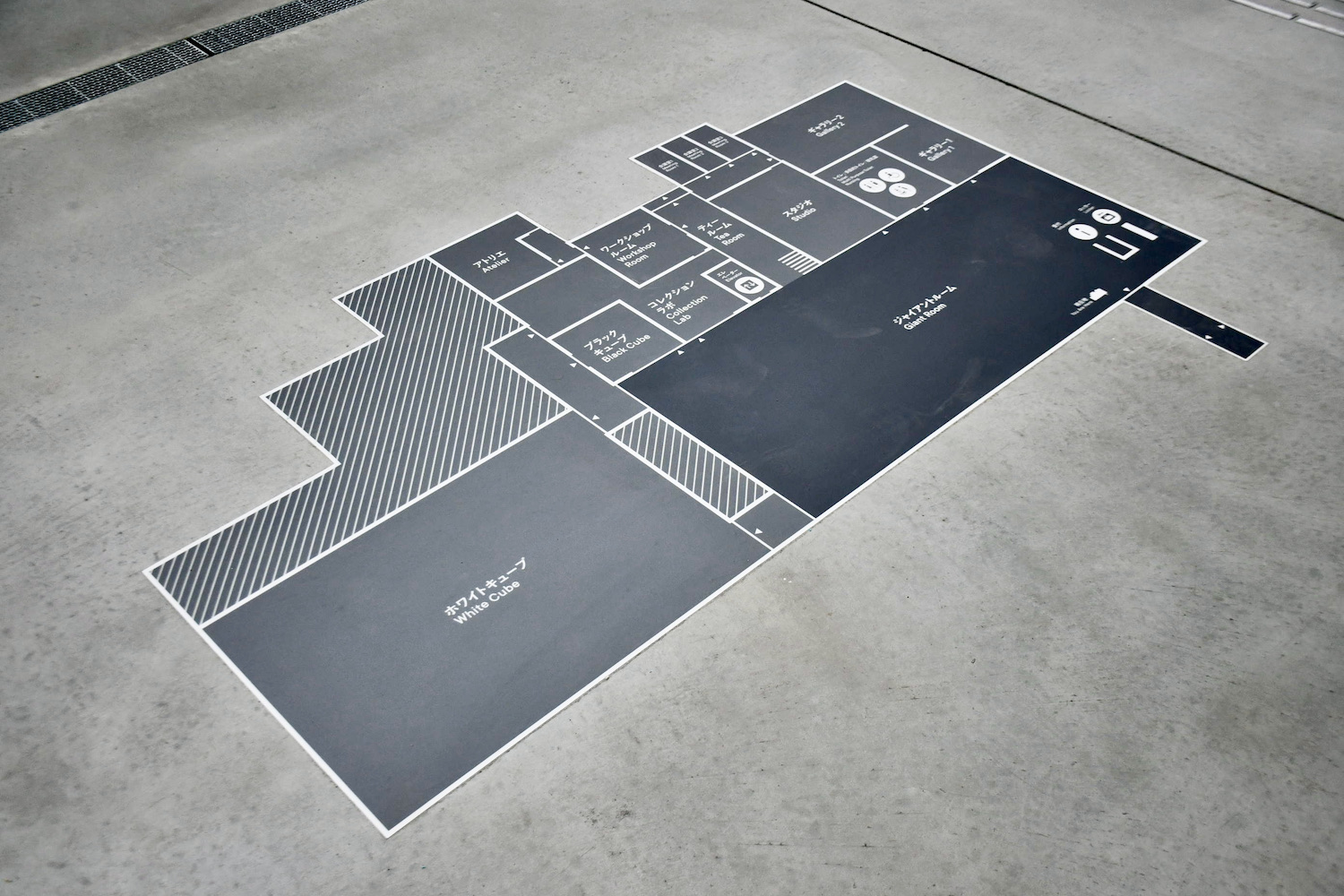

西澤徹夫+タカバンスタジオが設計した《八戸市美術館》の現場を訪れた。すでに工事はおおむね終了しており、広場などが整備され、オープンを待つ状態だったが、やはり印象的だったのは、高さ18mに及ぶ「ジャイアント・ルーム」である。頭上から明るい光を導き、工場のような空間だった。

偶然かもしれないが、実は八戸は、臨海部に工業地帯を抱えた工場のまちでもある。それゆえ、2013年から「八戸工場大学」(八戸工業大学の間違いではない。念のため)という事業を推進している。これは工場景観や産業遺産を学んだり、プロダクトに関連するワークショップを開催するほか、アートプロジェクトを行なうものだ。例えば、2018年に解体される煙突をライトアップする「さよなら、ぼくらの大煙突」が実施されている。かつて刊行されていた青森エリア限定でとりあげる建築雑誌『Ahaus(アーハウス)』3号(2005)でも、八戸セメント株式会社や八戸火力発電所など、八戸の産業遺産が紹介されていた。こうして考えると《八戸市美術館》は、そのスケール感覚において地域の文脈を継承したのかもしれない。

床に示された、新しい《八戸市美術館》のプラン

八戸の工場を推したり、《八戸市美術館》の活動場所にも使われているのが、《八戸ポータルミュージアム はっち》(2011)だ。はっちとは、「市の玄関口となる博物館」をコンセプトに掲げ、産業、産物、歴史など、様々な切り口からまちの魅力を展示する小さなブースやエリアの集合体である。インフォメーション・センターが立体化したような建築だが、レジデンスや展覧会など、アートプロジェクトも推進している。

《八戸ポータルミュージアム はっち》外観

《はっち》内にある、八戸の工場紹介コーナー

《はっち》内にある展示ブースの様子

八角形をした《はっち》の吹き抜け

実は、まちづくり文化推進室が、はっちや《八戸市美術館》を担当しており、ほかに書店を運営する《八戸ブックセンター》(2016)や、屋内型広場の《マチニワ》(2018)なども関わっている。すなわち、アートと文化によるまちづくりを明快に打ちだしており、一連の流れにおいて《八戸市美術館》は位置づけられているだ。2011年から南郷アートプロジェクトも継続しており、突然、ハコものが整備されたわけではない。

《八戸ブックセンター》店内の様子

《マチニワ》の内部

なお、《八戸市美術館》は、建築計画の佐藤慎也が館長に就任し、さらに《十和田市現代美術館》、《青森県立美術館》、《国際芸術センター青森》、《弘前れんが倉庫美術館》と、青森県内の建築デザインが特徴的な5館の連携協議会を発足している。オープン後、どういう展開をするか楽しみだ。

参考サイト:

青森アートミュージアム5館連携協議会:https://aomorigokan.com

2021/01/22(金)(五十嵐太郎)

山形 美の鉱脈 明治から令和へ

会期:2020/12/10~2021/01/31

山形美術館[山形県]

サブタイトルに「明治から令和へ」とあるように、山形美術館の収蔵品を中心に展示し、一挙に蔵出しする内容だった。全体は1章「肖像 自己と他者」、2章「かたち ミディアムの可能性」というふうに6章に分かれているが、ところ狭しと並べられた作品数が膨大なので、個別の説明はなく、キャプションも壁につけられず、番号を見ながら、ハンドアウトで作家名と作品名を確認することになる。山形的なるものを基調としようとしているが、作品を絞って選んだわけではなく、またテーマも大づかみにならざるをえないので、むしろ鑑賞者の読解に委ねられるだろう。読みとるラインはさまざまだが、鉱脈の中で際立つのは、6章「場所 アノニマスとコレクティヴ」における三瀬夏之介らの試みである。2009年に東北芸術工科大学でスタートとした「東北画は可能か?」のプロジェクト、1930年代の東根市長瀞小学校における想画教育の再発見、文化財を修復する「現代風神雷神考」などだ。彼らの活動からは、決まった枠組に収束し、排他的になっていく地域性ではなく、開かれた地域性への志向が読みとれる。

さて、1964年に開館した《山形美術館》は、実は公立ではない。《青森県立美術館》が2006年にオープンしたとき、これで全国の都道府県に県立美術館が揃ったと思っていたが、山形県はまだなのである。展示の途中、壁に大きな年表があって、これが興味深い。戦後のかなり早い時期に、美術館設立の動きがあったものの、地元の美術家が公立化に反対したという。なぜか。敗戦前の官による検閲の苦い記憶があったからだ。そうした意味では、公立化には動きが早すぎたのかもしれないが、一方で近年、自己検閲が再び注目されていることを想起すると、これは過去の話ではない。その結果、民間の山形新聞が音頭をとって、県と市が協力して美術館が設立された。なお、現在の建築は、開館から20年程で建て替えられ、1985年に再オープンした二代目である。地元で多くの建築を手がけ、家型のデザインを作風とする本間利雄が設計した。やはり、大きな切妻屋根が印象的な建築だが、外観の壮大さに比べると、内部に吹き抜けはなく、展示室もそこまで大きくない。また、常設の吉野石膏コレクションは、フランス近代絵画の教科書的な作家を揃えており、後発の地方美術館にはないものだ。

本間利雄設計の《山形美術館》。大きな切妻屋根が印象的だ

2021/01/20(土)(五十嵐太郎)

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

会期:2020/12/19~2022/03/31

山下埠頭[神奈川県]

実物大のガンダムは、すでに2009年からお台場や静岡などで展示されており、ただ野外で立っているだけなら、わざわざ横浜まで足を運ぶつもりはなかったが、今回はついに動くというので、時間指定の予約をとって訪れた(なお、高所で真横から見学できるドック・タワーの観覧席は、平日でも売り切れだった)。

横浜の山下埠頭に設営されたGUNDAM FACTORY YOKOHAMA会場

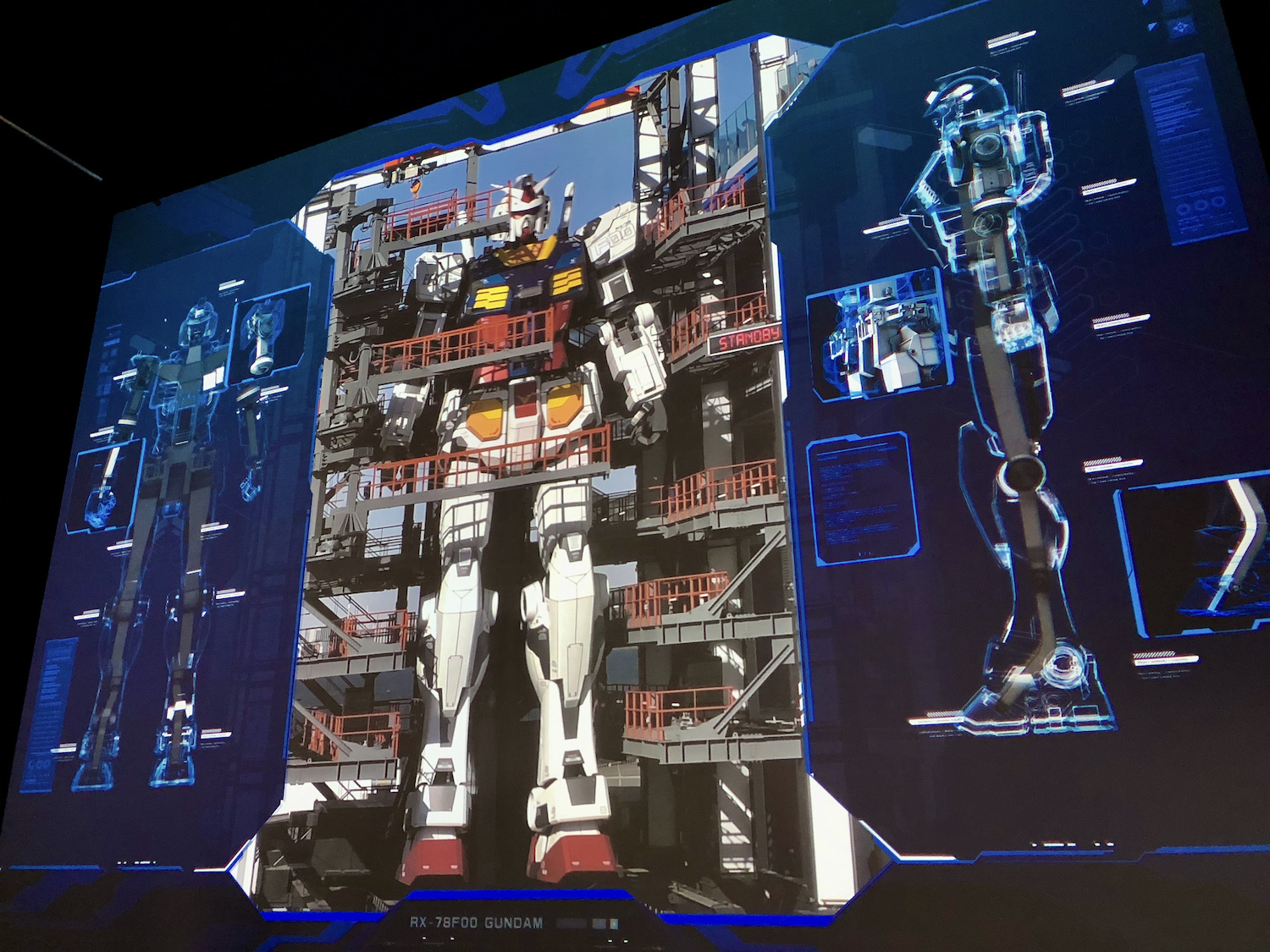

鉄骨フレームのドック・タワーに固定されている、実物大のガンダム像

いきなり富野由悠季のあいさつで「ちゃんと歩かせることができなくて申し訳ない」という一文があるのだが、実際、地上レベルから見ると、基壇のような壁で囲うことによって巧妙に隠されてはいたものの、両足は浮いており、確かに動くけれども歩いて前に進んでいるわけではない。これまでもそうだったように、ガンダムは単独で立っているわけではなく、鉄骨フレームの格納庫ドック・タワーに背中をつけている(正確に言うと、格納庫に固定して安定させないと動かせないのだろう)。が、これに関連する展示が予想外におもしろかった。すなわち、ガンダムを車両扱いできないことから(そう言えば、パトレイバーは特殊車両の扱いだった)、高さ18mの建築(5、6階のビルに相当)としてのガンダムをどう動かすのかについての、言わば『プロジェクトX』なのである。

巨大像の足元からガンダム像を見上げる観客たち

まさに歩き出さんとする瞬間のガンダム像

展示からは、各ジャンルの専門家や企業が結集し、このプロジェクトを推進させたことがうかがえる。そして工学・情報系技術の苦労と工夫が具体的に説明されていた。特に興味深いのは、いくつかのボツ案を紹介しつつ、なぜそれが採用されなかったかの理由が示されていたことである。例えば、射出カタパルトで加速する?(広い敷地が必要なうえに、先端で減速させる残念な演出になる)、トレーラーから起き上がる?(それ以外の演出に幅がない)、足下に台車を置いて歩かせる?(すり足歩行はガンダムらしくない)、などだ。

技術協力したパートナー企業のメッセージパネル

5G通信を利用して、まるでコックピットに搭乗したかのような体験が味わえる「GUNDAM Pilot View SoftBank 5G EXPERIENCE」

そもそも、モビルスーツが人型であることに大きな無理があることもわかる。目的を決めて、最適化させると、ほかの形態のほうが合理的なはずだ。しかし、ガンダムのような不動人気のコンテンツでなければ、このようなプロジェクトが成立しえないのも事実だろう。それゆえ、ここでのエンターテインメントへの努力は、将来、何らかのかたちで実際の技術にフィードバックされるはずだ。ところで、1970年の大阪万博で磯崎新が担当した動く巨大ロボットの《デメ》は、これより少し小さい14mである。ただし、足はない。

リアルタイムのガンダム稼働情報が表示されるARウインドウ

公式サイト:https://gundam-factory.net/

2021/01/19(火)(五十嵐太郎)

千葉正也個展

会期:2021/1/16~2021/3/21

東京オペラシティアートギャラリー[東京都]

千葉の絵は、自ら粘土をこねた人物みたいな彫刻を中心に、植木や水槽、ナイフ、靴など身の回りのものを寄せ集めて描いたもの。あえて分類すれば静物画だが、背景はグレーに塗りつぶされたり、アメリカ西部の風景だったりする。その粘土彫刻にはいろいろと意味がありそうだが、いずれにせよそれらのモチーフを机や棚に載せて、達者なテクニックで克明に描いていく。その絵自体何ともいえず魅力的なのだが、今回はそれをとんでもない展示方法で見せている。

会場に入ると、壁に絵はなく、ギャラリー中央に設けられた細い通路が目に入ってくる。絵は通路の両脇に、しかも通路に向いて並んでいるのだ。なんだこれは? と思いながら通路沿いに作品を見ていくと、カメがのそのそと通路上を歩いているのに出くわす。千葉が飼ってるリクガメのローラで、通路は彼(オスらしい)の散歩道だそうだ。だから通路沿いにビルボードみたいに立っている絵は、ローラが散歩がてら見るために並べられているのだ。その散歩道には起伏があったり広場があったり、隣のギャラリーに行くために壁にトンネルを開けたり、絵のモチーフに使われる粘土彫刻などが置かれていたり。こんな絵画展、これまであっただろうか。

今回はさらに、他人の顔に千葉が自画像を描いて紙に転写した「顔拓」とその映像や、ホットカーペットに担当キュレーターやギャラリースタッフの肖像を描いたシリーズも出している。特にキュレーターの肖像は床に敷かれていて、まるで踏み絵。みんな喜んで踏むだろうね。会場の隅にはベニヤ製の手形が四方を指している彫刻が置かれていて、なにかと思ったら、その手形の指す方向を見ると、貴乃花や若乃花のホンモノの手形が壁に貼ってあるではないか。これは楽しい。

ふつう絵画の展覧会でこんなことをすると気を

2021/01/15(金)(村田真)

企画展「がまくんとかえるくん」誕生50周年記念 アーノルド・ローベル展

会期:2021/01/09~2021/03/28

PLAY! MUSEUM[東京都]

本展タイトルの「がまくんとかえるくん」とは、米国の絵本作家、アーノルド・ローベルの代表作『ふたりはともだち』ほか同シリーズ4冊の絵本に登場する二匹のかえるのことである。私の時代にはなかったが、日本の小学校の教科書にも物語のひとつが掲載されていたことから、見覚えのある人は多いかもしれない。がまがえるのがまくんは、ちょっとドジでマヌケで、背が低くてやや醜い面立ち。原本の英語ではToadと書かれており、これには「がまがえる」のほか「嫌なやつ」という意味もあるから、そういうキャラクターに設定されているのだろう。一方、かえるくんは、賢くて行動力があって、背が高くてかっこいい面立ち。原本の英語ではFrogである。対照的な二人(二匹)だけど、とても仲良しで、互いを思いやる様子が物語のなかで丁寧に描かれる。時には失敗したり、面倒くさがったり、臆病になったりしながらも、そこにはしみじみとした幸福がある。そんな非常に人間くさい(かえるだけど)二人が描かれるのだ。ローベルは、この対照的な二人をひとりの人間のなかにある両極性として描いているという。

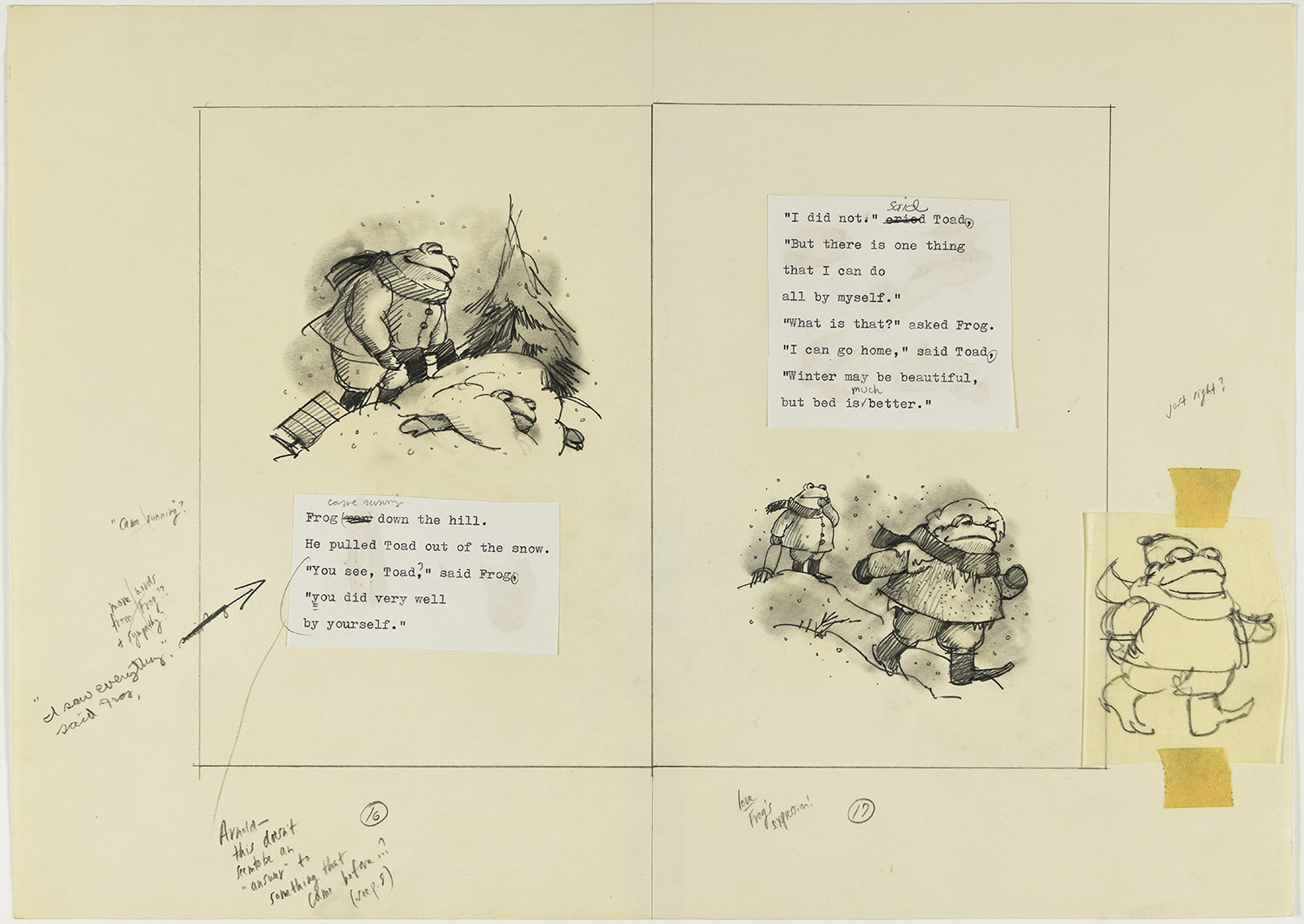

『ふたりはいつも』1976 「そりすべり」レイアウト Courtesy of the Estate of Arnold Lobel. © 1976 Arnold Lobel. Used by permission of HarperCollins Publishers.

『ふたりはいつも』1976 「そりすべり」レイアウト Courtesy of the Estate of Arnold Lobel. © 1976 Arnold Lobel. Used by permission of HarperCollins Publishers.

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

本展はそんなローベルの日本初の展覧会だ。メインは「がまくんとかえるくん」だが、ほかにも知られざる作品の原画やスケッチがたくさん展示されており、ローベルの画力や器用さを思い知った。見どころのひとつは「がまくんとかえるくん」を題材にした、加藤久仁生によるアニメーション作品「一日一年」である。ほっこりと温かな世界観のなか、二人が動く様子が見られたのは感無量だった。そしてローベルの家族や自身の写真とともに生い立ちが紹介された展示を見ていて、ハッとした。ローベルは早くに結婚し、二人の子どもにも恵まれるが、晩年に同性愛者であることをカミングアウトしたと記されていたからだ。そこで腑に落ちた。いつも仲睦まじいがまくんとかえるくんは、友情を越えた恋愛感情のような甘い気持ちも持ち合わせていたのではないか。そう考えると、物語のさまざまな場面で合点がいく。この絵本シリーズは、同性愛者ローベルから愛のあり方を問うメッセージでもあったのだ。がまくんとかえるくんにますます愛着が湧いた展覧会となった。

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

公式サイト:https://play2020.jp/article/arnoldlobel/

2021/01/13(水)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)