artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」、「村上慧 移住を生活する」、「アペルト13 高橋治希 園林」

金沢21世紀美術館[石川県]

なんとか会期中に、金沢21世紀美術館の「ダブル・サイレンス」に足を運ぼうと思ったのは、2012年にあいちトリエンナーレのための海外調査に行った、ベルギーのゲントで遭遇したマーク・マンダースの個展に強烈な印象を受けたからである。結局、筆者が芸術監督をつとめた2013年の芸術祭には彼は参加してもらっていないが(2016年のあいちトリエンナーレに参加)、そこで体験した奇妙な空間はずっと心の中に残っていた。具象的な身体と抽象的な構成の異様な融合、またこうした作品群と古い建築がとり結ぶ、不気味な関係性である。

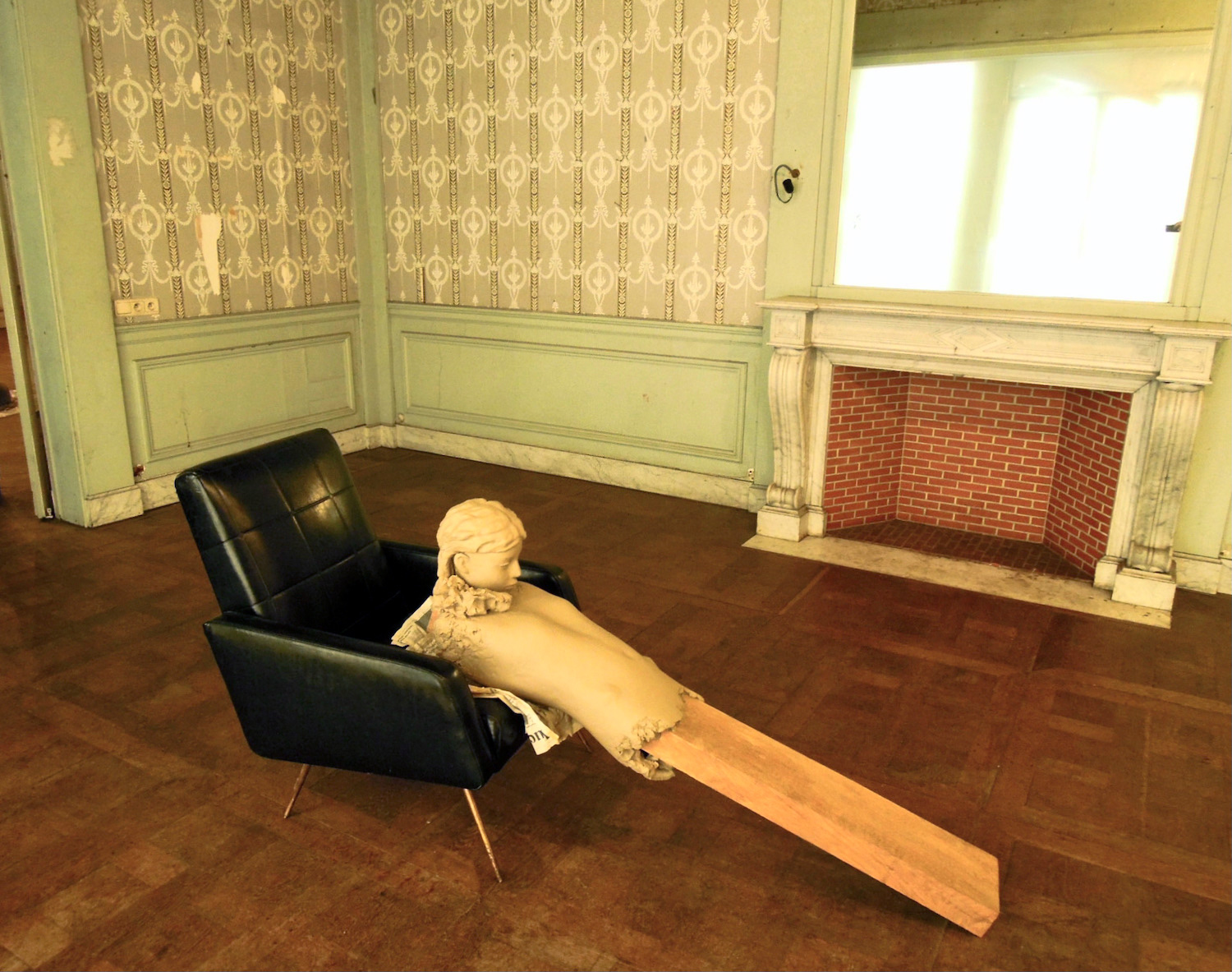

筆者が2012年にゲントで遭遇したマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

2012年、ゲントにおけるマーク・マンダースの個展風景

あいにく金沢21世紀美術館は、異なるホワイト・キューブの集合体であり、未完成、あるいは壊れかけのようにも見える作品と歴史的な空間の会話は生じないが、代わりに同じベルギーを拠点とする画家、ミヒャエル・ボレマンスとの二人展は抜群の相性のよさを示し、互いに環境を提供しあう、必然性がある展覧会だった。各部屋の使い方も、それぞれの空間の個性をうまく読みとっていたように思う。メディウムは違うが、いずれも顔や身体の損壊や不在を共通項としつつ、鑑賞者に謎と不穏なイメージを投げかける。またベラスケスなどの歴史に学んだボレマンスの絵画と、建築的・デザイン的にも興味深いマンダースの立体が共鳴していた。

とりわけ、大工の父をもち、「建物としてのセルフ・ポートレイト」という独自の考え方をもつマンダースは、大きな胸像や、傾いた頭を支える「台座」の造形が興味深い。変態的な家具とでもいうべき、ヤバすぎるデザインだ。ボレマンスも、無数の小さな窓とおかしなサイズの人間たちに囲まれた《機会の家(生涯のチャンス)》や《スイミング・プール》など、建築的にも刺激を与える小さな作品を制作している。なお、本展は、キュレーターによる音声ガイドがあり、会場でアクセスして聴くという雰囲気ではなかったので、家に帰ってから確認したが、これもよかった。見落としそうな場所にあった二人のインタビュー映像も(ウェブで視聴可能)、展示を理解するのに役立つ。

同時開催されていた「移住を生活する」展の、家を運びながら移住を続ける村上慧とは、確か仙台で一度会い、当時はまだ開始して1年程度の段階だったので、これを10年続けると本当に凄いプロジェクトになると言った記憶がある。もうすぐ8年目に突入しており、さすがに迫力が出てきた。また、高橋治希の「園林」展も、力作のインスタレーションだった。3つのすぐれた展示に長く滞在しすぎて、金沢に移転した《国立工芸館》の予約時間が迫ったため、コレクション展を見ることができなかったのが、心残りである。

村上慧「移住を生活する」展より

高橋治希「園林」展より

金沢に移転した《国立工芸館》の外観

「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」展

会期:2020/09/19〜2021/02/28

会場:金沢21世紀美術館

「村上慧 移住を生活する」展

会期:2020/10/17〜2021/03/07

会場:金沢21世紀美術館

「アペルト13 高橋治希 園林」展

会期:2020/12/19〜2021/05/09

会場:金沢21世紀美術館

2021/02/20(土)(五十嵐太郎)

イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示

会期:2021/02/06~2021/02/28

京都伝統産業ミュージアム 企画展示室[京都府]

19 世紀後半から 20 世紀前半、欧米帝国主義諸国で華やかに開催された万国博覧会。そこで、植民地を含むアジアやアフリカなど非欧米圏の人々や先住民が、「○○村」と呼ばれるネイティブ・ヴィレッジやパビリオン内に「再現」した住環境のなかで、日常生活や歌や踊りを見せる「人間の展示」が行なわれていた。本展は、写真と絵はがきを中心に、版画、ポスター、パンフレット、新聞や雑誌の挿絵など「イメージの流通」を示す約1500点の膨大な資料群によって、多角的な問いを照射する。企画はキュレーター・映像作家の小原真史。

[Photo by Akane Shirai, Courtesy of Kyoto Experiment. ]

近代を駆動させるさまざまな欲望と、いかに視覚が結び付いているか。いかに眼差しが権力性と結び付いているか。本展は、他者をイメージとして領有する欲望を、圧倒的な物量で解き明かす。最先端の産業の精華を示す製品が並ぶ万博会場が、照明やガラスの魔術的な効果とともに百貨店のショーウィンドーに継承され、「万博の常態化」として消費の欲望を喚起し、資本主義を支える装置として機能すること。「タヒチの純粋な大地」に憧れたゴーギャンや黒人芸術に影響を受けたキュビスム、ジャワの音階を取り入れたドビュッシーなど、モダニズムを内部で駆動させるエキゾチシズムの共犯関係。人類学や進化論といった学問は、非欧米圏の人々や先住民を、身体的特徴による計測と分類の対象として扱い、「動物から人間への進歩」を示す序列化を行なった。そうした学術的根拠は、「文明と未開」の構図を示しつつ、「野蛮な自然状態から啓蒙へ導く」シナリオとして、植民地主義に合理的正当性を与えた。また、肥大した臀部と性器を持つアフリカ人女性が生前は「見世物」となり、死後は標本化されたように、女性の官能的なパフォーマンスが博覧会につきものとなり、「性に奔放な非欧米圏の女性」という(白人男性にとって都合のよい)イメージが流通し強化されていく。そしてこれらを支えたのが、出演者たちの長距離移動と観客の大量動員をともに可能にする交通網の発達と、イメージをより遠くへ大量に伝達する写真技術というテクノロジーの両輪である。「魅惑的な異国」への入口として、(しばしば誇張されて正確性を欠いた)各地の建築物の特徴をあしらった「ゲート」は、ディズニーランドなど娯楽的なテーマパークに引き継がれ、「異国の旅人」となった観客が、絵はがきや立体視を楽しむステレオカードといった「お土産品」を持ち帰れることで、ステレオタイプな他者イメージがより強化されていく。私たちが会場で目撃するのは、その膨大な欲望のおびただしい残滓だ。

[Photo by Akane Shirai, Courtesy of Kyoto Experiment. ]

また本展は、「見る/見られる」という視線と主体をめぐる複雑な政治学にも言及する。19世紀後半、開国前の日本から万博の視察に訪れた日本人たちは、欧米人から好奇の眼差しや人類学の計測写真のレンズを向けられる対象でもあった。だが、1903年に大阪で開催された第五回内国勧業博覧会では、「学術人類館」でアイヌ、沖縄、台湾などの先住民を「展示」し、自らの優越性や植民地支配の正当化を展示装置を通して行なおうとした。同様の「展示」は、1912年開催の拓殖博覧会でも実施。そこでは、「内地観光」という名目の懐柔策で訪れた台湾の先住民が、「首狩り族」への珍奇な期待とともに「見られる」対象へと反転する。「人類館」をひとつのターニングポイントに、日本が「見られる」エキゾチシズムの対象から視線と権力の主体へ移行するプロセスは、「帝国」の外部や周縁に、「より未開で劣った」人種や部族を「発見」し、獲得すべき植民地を「表象」として一足先に領有する企てでもある。帝国・中心はつねに「外部・周縁」を欲望し、「外部・周縁」が帝国の欲望を支えているという表裏一体性こそを、私たちは眼差さねばならない。

[Photo by Akane Shirai, Courtesy of Kyoto Experiment. ]

[Photo by Akane Shirai, Courtesy of Kyoto Experiment. ]

本展はまた、過去と未来の2つの万博という時間的レイヤーを有している。第四回内国勧業博覧会(1895)の跡地である京都の岡崎で開催されたことと、2025年の大阪万博を批評的に射程に入れていることである。そして最後に、本展が「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING」のプログラムとして開催された意義を述べたい。住居や生活用具を「舞台装置」のように設え、民族衣装をまとった「異民族」が日常生活を送る様子を演劇的に「再現」し、儀礼的なパフォーマンスを見せる「人間の展示」への再考。それは、近代の歴史的射程や(本展でも紹介されている)「フリークス」の展示という舞台芸術の系譜のひとつに対する反省性のみならず、「他者を表象として切り取り、一方的に視線を向ける」権力性や欲望と分かち難い舞台芸術それ自体に対する再帰的な批評として機能する。

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 SPRING 公式サイト:https://kyoto-ex.jp/shows/2021s-masashi-kohara/

関連記事

展覧会の作り方について── 「分離派建築会100年」展と「イッツ・ア・スモールワールド」展から|中井康之:キュレーターズノート(2021年03月15日号)

2021/02/19(金)(高嶋慈)

岩岡純子 個展

会期:2020/12/19~2021/02/20

オークウッドアパートメンツ六本木セントラル ロビー[東京都]

六本木の長期滞在型アパートメントのロビーで作品を展示している。セキュリティがかかっているため、あらかじめ日時を予約して案内してもらわなければならない。作品は名画のコラージュと風景画シリーズの2種類だ。コラージュのほうは、ブリューゲル、ゴーガン、ゴッホ 、ロートレックの複製画を使ったもの。横長のキャンバスを2分割して左半分に複製画を貼り、そこから切り抜いた人物を、右半分に描いた風景の中に登場させるという趣向だ。右側の風景はこのアパートメントの室内だったり、ドン・キホーテ六本木店だったり、小山登美夫ギャラリーだったり、いずれも六本木界隈が選ばれている。

今回のメインである風景画シリーズのほうは、文字どおり風景を描いたもの。といっても山でも海でも街でもなく、タイルやガラス窓やカーテンや座布団など、それだけでは主役にならないだろう背景の脇役をズームアップして描いているのだ。いずれも実物の何倍も拡大してオールオーバーに描写しているので、表面の模様がクローズアップされ、ほとんど抽象画と見紛うばかり。これはおもしろい。でもこれ1点だけ飾ってもなんだかわからないし、おもしろくもなんともない。そこがまた一周回っておもしろい。

岩岡純子《窓》(2018)西治コレクション [筆者撮影]

javascript:apply();

2021/02/16(火)(村田真)

若手アーティスト支援プログラムVoyage かんのさゆり・菊池聡太朗展「風景の練習 Practicing Landscape」

会期:2021/02/06~2021/03/28

塩竈市杉村惇美術館[宮城県]

《塩竈市杉村惇美術館》は、鈴木弘人+東北芸工大が《塩竈市市公民館本町分室》(1950)をリノベートした建築である。注目すべきは、高さ約10mに及ぶ大きな集成材のアーチが連なる講堂だろう。近年、木材の使用が積極的に叫ばれているが、すでにモダニズムの時代にこれだけの規模の大架構を試みていたことに驚かされる。2階の常設展示室では、既存の窓もあえて潰さず、再び開くこともオプションとして残しており、原形に復旧可能な改装だった。またボトルシップのように、もう外に出せない、企画展示室内の2つの大きな白い可動壁の存在が興味深い。

集成材のアーチが特徴的な《塩竈市杉村惇美術館》講堂

ここで企画公募による二人展「風景の練習」が開催された。写真家のかんのさゆりは、一見、日本のどこにでもありそうなフラットなハウスメーカーの住宅を撮影した作品を外周に並べる。しかし、均質な風景を批判しているわけではない。それゆえ、ホンマタカシの郊外写真も想起させるが、実はこれらは被災地の復興住宅だ。また彼女はデジタル・カメラで撮影しており、基本的には人が不在の住宅写真だが、細部の小物、後付けの造作や装飾に住人の個性がほのかにうかがえる(もっと大きなサイズの写真の方がわかりやすかったかもしれない)。ほかにも沿岸の復興工事を撮影した作品があり、前述した可動壁は脇に追いやって、青いビニールシートをかけている。また企画室の窓はカーテンなどで遮光せず、空間と対話していた。

二人展「風景の練習」より。かんのさゆりの展示風景

かんのさゆりの展示風景

かんのさゆりの展示風景

菊池聡太朗のパートは、既存の巨大な可動壁を再配置しつつ、彼が修士設計で構想した展示空間の案を部分的に実体化させた新しいヴォリュームと、効果的に組み合わせている。これらが同居することによって、新しいヴォリュームは、可動壁をくり抜いた空間のように感じられるのも興味深い(個人的には「現代美術への視点─連続と侵犯」展に参加した青木淳の作品を想起した)。そして通常であれば、展示には不向きな窓から差し込む光が、印象的なシーンを生む。インドネシアの増改築が続く特殊な家屋と塩竈における石のリサーチ、そして《杉村惇美術館》の空間特性をアクロバティックに混淆させた建築的なインスタレーションだった。本来、出会わないモノ、あるいは空間と時間が、展示室において遭遇するのだが、あまり唐突さを感じさせることなく、抜群のセンスによってまとめられている。

二人展「風景の練習」より。菊池聡太朗の展示風景

菊池聡太朗の展示風景

菊池聡太朗の展示風景

2021/02/12(金)(五十嵐太郎)

シアターコモンズ’21

[東京都]

昨年はシアターコモンズのプログラムに参加したのを最後に、コロナ禍によってかなりの期間、観劇する機会が失われた。そうすると、パフォーミング・アーツをめぐる状況が変わってから丸1年たったわけである(ちなみに、初めてマスクをつけて展覧会に行ったのは、昨年2月の「第12回恵比寿映像祭」だった)。前回もVRによる小泉明郎の『縛られたプロメテウス』や、壇上の二人が発話しないジルケ・ユイスマンス&ハネス・デレーレの『快適な島』など、すでにポストコロナを予感させる作品はあったが、今回は社会の動向を見すえたうえで、VRやARを本格的に活用した作品を用意しながら、新しい可能性に挑戦していた。

以下、空間に着目して、体験した作品をまとめておく。ツァイ・ミンリャン『蘭若寺(らんにゃじ)の住人』は、六本木のビルで椅子に座って、HMDを装着し、VR映像の空間に没入する。病の男が佇む廃墟の美を彩るのは、水と光と緑だ。本作を演劇の延長と捉えるなら、壁はあっても、普通の舞台なら、見えない/つくらない天井の染みを自由に眺められるのが興味深い。

スザンネ・ケネディほか『I AM(VR)』も、完全なVRの映像だが、少しだけ体を動かすことができる。最初の閉鎖的な空間から、どんどん世界が広がり、かなり没入感の高い体験だった。あえてゲーム的な空間を創造したようだが、ここまでできるなら、建築、インテリア、ランドスケープのデザインをもっと洗練させる余地があるのではないか。

一方で、中村佑子『サスペンデッド』は、東京ドイツ文化センターに付設された家の中を歩き、病の親をもつ子供を主題とするAR映像を体験する。各部屋で実際に窓から光が差し込み、影が揺れるのだが、それと仮想の映像スクリーン(=もうひとつの窓)の共存が印象的だった。この効果は、晴れた日の昼頃がベストかもれない。

そしてもっともハイブリッドな作品だったのは、小泉明郎『解放されたプロメテウス』である。これはAR(横たわる仮想のベトナム人が5名出現)と、VR(それぞれが実際に見た夢の世界への没入)が切り替わるタイプの体験を味わう。一部の場面では、会場がSHIBAURA HOUSE 5階のガラス張り空間であることも効果的だった。さらに、帰りにもらうプリントのQRコードから、動画「もう一つの夢」にアクセスし、鑑賞するまでが小泉の作品と考えるべきだろう。別の視点から、自らの体験を振り返ることになるからだ。

ところで、新橋エリアで開催された高山明による「光のない。─エピローグ?」は、ラジオというアナログなメディアを使いながら、個別にセルフツアーによって、街に埋め込んだ福島と重なる場をたどるという意味で、実は三密を回避し、もともとポスト・コロナにもぴったりの上演の形式だったのは興味深い。むろん、これはコロナ以前から実践していたものだが、コロナ禍によって、ポスト・シアターの意味が鮮明になったと言えるかもしれない。なお、詩の朗読を聴くために耳は奪われるものの、視覚は解放されているので、せんだいスクール・オブ・デザインのスロー・ウォークのように、普段はじっくり見ないビルの細部も思わず観察することになった。改めて、電線と配線の多いことに気づかされるが、これらも本作がテーマとしていた東京電力が供給する電気が、こうした街の風景をもたらしている。

公式サイト:https://theatercommons.tokyo/

2021/02/11(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)