artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

江戸の土木

会期:2020/10/10~2020/11/08

太田記念美術館[東京都]

浮世絵に限らないが、日本の絵画には「空間構造」が欠けている、とかねがね思っていた。例えば家屋を描くとき、西洋ならその建物がどのような土台の上に建ち、どんな構造をしているかを遠近法の下に描き出していく。つまり絵画を、あたかも建物を建てるように構築的に組み立てていくのだが、日本の絵は建物が地面に接しているかさえ怪しいほど曖昧で、辻褄が合いそうになければ霞でごまかしてきた。つまり日本の画家は伝統的に構造設計をサボってきたのだ。と思っていたら、「江戸の土木」なる浮世絵展が開かれているのを知り、興味深く見ることができた。

作品は計70点で、「橋」「水路」「埋立地」「大建築」「再開発エリア」「土木に関わる人々」「災害と普請―安政の大地震」の7章に分けられている。うち「橋」がいちばん多く、27点と4割近くを占める。これは江戸の町が、現在の東京の東側が栄え、隅田川を中心に運河を張り巡らせた「水都」であったことの証だ。ちなみに出品作品は、時代的には江戸後期から明治初期までのほぼ19世紀全体に及ぶので、維新後に架けられた西洋風の方丈型木橋や錬鉄製桁橋も登場する。いずれにせよ、これだけ橋が多く、見慣れ(描き慣れ)ているせいもあって、複雑な木の組み方など予想以上に正確に描写されている。とはいってもやはり浮世絵、色彩がフラットなせいで立体感には乏しい。例えば広重の「名所江戸百景」のうち《大はしあたけの夕立》。これはゴッホが模写したことで知られているが、そのゴッホの模写は、橋桁に原画にはない陰影をつけて立体感を強調している。原画より模写のほうがよっぽど空間構造を明確に再現できているのだ。

「水路」では、御茶ノ水の山を掘って通した神田上水や、玉川兄弟が羽村から取水した玉川上水、日比谷入江から江戸湾につなげた日本橋川、外堀の一環として貯水した溜池など、「埋立地」では、湿地帯を埋め立てた八丁堀や佃島、築地など、「大建築」では江戸城をはじめ、寛永寺、増上寺、浅草寺、新しいところでは凌雲閣など、江戸幕府が造成した場所を紹介している。20世紀以降も東京は目まぐるしく変わったけど、それも江戸時代の土木工事があってこそだとわかる。絵師は歌川広重を中心に、三代目広重、渓斎英泉、歌川国芳、小林清親、井上安治らが名を連ねるが、絵を見てハッとするのは葛飾北斎だ。広重も確かにうまいけど、北斎の「諸国瀧廻」の《東都葵ヶ岡の滝》や、「冨嶽三十六景」の《遠江山中》などの前では凡庸に見えてしまう。明治以前に空間構造を描き出すことができたのはただひとり、北斎だけかもしれない。

2020/10/14(水)(村田真)

オノデラユキ「FROM Where」「TO Where」

オノデラユキが1991年に第一回キヤノン写真新世紀で優秀賞(南條史生選)を受賞し、93年に渡仏してから30年近くになる。その間、パリを拠点としながら旺盛な創作活動を展開してきた。今回、東京・銀座のザ・ギンザスペースと同・新宿のYumiko Chiba Associatesで開催されたのは、彼女の過去と現在の作品世界をそれぞれ開示する個展である。

ザ・ギンザスペースでは、オノデラの初期の代表作「camera」3点と「古着のポートレート」15点が展示された。両シリーズとも、身近な事物に目を向けつつ、それらを写真という媒体を通過させることで異なった次元に移行させるオノデラの作風がよくあらわれている。特にクリスチャン・ボルタンスキーがインスタレーション作品に使用した「古着」を、不在の肉体を表象するように空中に浮かべた「古着のポートレート」のイメージ喚起力の強さは特筆すべきものがある。

Yumiko Chiba Associatesには「Darkside of the Moon」、「Muybridge’s Twist」の両シリーズを中心に新作が出品されていた。モノクロームで撮影されたスナップ写真をコラージュしたプリントをキャンバス地に貼り付け、絵具のドリッピングなどを加えて、130×390センチ(三連作のフルサイズ)の大作に仕上げている。ほかに展示されていた「Study for “Image à la sauvette」のタイトル中の「“Image à la sauvette”」(すり抜けていくイメージ)というのは、アンリ・カルティエ=ブレッソンの写真集『決定的瞬間(The Decisive Moment)』(1952)のフランス語版の題名であり、伝統的なスナップ写真の美学を換骨奪胎して、新たな画面構築の原理を探求しようという意図がうかがえる。オノデラが現在進行形の写真作家であることを、鮮やかに主張していた。なお、同時期にZEIT-FOTO kunitachiでも、オノデラの初期作品を中心とした“Everywhere Photographs”展が開催された(9月18日~10月24日)。

[© Yuki Onodera, Courtesy of Yumiko Chiba Associates]

「FROM Where」

会期:2020/09/08~2020/11/29

会場: ザ・ギンザスペース

「TO Where」

会期:2020/09/08~2020/10/10

会場:Yumiko Chiba Associates (viewing room shinjuku)

関連レビュー

オノデラユキ FROM Where|村田真:artscapeレビュー(2020年10月01日号)

2020/10/07(水)(飯沢耕太郎)

レントゲン―新種の光線について

会期:2020/06/24~2020/11/23

JPタワー学術文化総合ミュージアム インターメディアテク[東京都]

館内の一角で開かれていたレントゲン博士の特集展示。レントゲンといえばわれわれの世代(に限らないかもしれないが)は、身体を透過撮影する写真の意味で使っているが(「レントゲン写真」とか「レントゲン撮影」とか、単に「レントゲン」とか)、一般にはX(エックス)線撮影と呼ぶらしい。発明者の名前がそのまま名詞化するのは、その技術がよっぽど社会に浸透した証だろう。レントゲンはその功績で1901年に第1回ノーベル物理学賞を受賞する。今回はレントゲンの関連資料や彼が撮ったX線写真などの展示。

最初に目に入るのがノーベル賞のメダルだ。栄えある第1回受賞だからノーベルおたくには垂涎ものかもしれないが、素人にはどうでもいい。レントゲンとその家族の写真や、勤めていたヴュルツブルク大学の関連資料もどうでもいい。ちなみにヴュルツブルク大学は、鎖国中に来日して博物学を研究したシーボルトが卒業した大学で、その縁で東大のインターメディアテクで展示することになったらしいが、そんなこともどうでもいい。興味をひいたのはやっぱりレントゲン自身が撮ったX線写真。カエルやロブスターのほか、指輪をはめた妻の手も撮っている。ジェンナーは自分の息子に天然痘の予防接種の実験をしたことが美談になっているけど、家族を自分の研究の犠牲にするってのはどうなんだろ。X線も放射能を浴びるわけだし。じつはジェンナーが実験台にしたのは息子ではなく、使用人の子供だったことが判明しているわけで、現代ならリッパな犯罪ですね。

話がそれたが、ぼくが感心したのは、妻の手の写真の近くに、常設展示されている巨人症の手のX線写真がさりげなく飾られていること。インターメディアテクは常設展示と企画展示をはっきり分けず、あえて境界を曖昧にして空間全体を有機的につなげようとする。この「レントゲン展」も常設展示に紛れ込ませることで、あえて企画展の輪郭をぼかしているのだ。見方によっては企画展の規模やテーマや内容を水増ししているといえなくもない。こんな自由なミュージアム、ほかにあるか?

2020/10/06(火)(村田真)

mimacul『孤独な散歩者の白夜』

会期:2020/10/03

京都市京セラ美術館[京都府]

10月の第一土曜の夜に毎年開催される文化イヴェント「ニュイ・ブランシュ(白夜祭) KYOTO」。京都市内の美術館やアートスペースの夜間開館とともに、現代アートの展示、パフォーマンス、映像上映やDJ、コンサートなど各種イヴェントで賑わう。「ニュイ・ブランシュ KYOTO 2020」同時開催プログラムとして京都市京セラ美術館で開催された「ナイト・ウィズ・アート2020」では、mimaculによるツアーパフォーマンス『孤独な散歩者の白夜』が行なわれた。mimaculは、ダンサー・文筆家の増田美佳が主宰するユニットであり、本作は、パフォーマンス、小説と俳句、美術館の空間の探索、サウンドインスタレーションといったさまざまなメディウムの駆使と、「身体を見る視線とジェンダー」への問いで構成されていた。

観客にはマップと小説の小冊子が配られ、順路と指示にしたがって、今春リニューアルオープンした美術館の空間を進む。小説を一章ずつ読み進めながら、物語の展開と交錯する「イヴェントの発生」を館内各所で体験していく、パラレルな仕掛けに満ちた二重構造だ。小説は、会場自身を思わせる美術館を舞台に、画家の男が、美術大学の同級生の女に再会し、2人の会話を中心に展開する。戦後GHQに接収され、歴史的な展覧会が開催された「この美術館」の記憶や空間の痕跡。「ここに来ると、ムソルグスキーの『展覧会の絵』が脳内で再生される」と男は語り、現実空間ではパフォーマーがハミングで奏でるその旋律が響く。小説のなかで2人は収蔵品の展示を見て回り、恥じらう裸婦モデルを描いた竹内栖鳳の絵を鑑賞し、女は絵をやめてモデルの仕事をしていたこと、「裸」と性的なイメージの境界について語る。一方、観客は、パフォーマーと筆談で対話し、「美術館によく来るのか」「どんな絵が好きか」「『裸』という言葉にどんなイメージを持つか」などの質問を問いかけられる。隣の小部屋では、ソファに横たわった女性モデルを、男性がデッサンしている(私の参加回では会話の流れや時間制限のため、使用されなかったが、「ヌードを主題にした絵画」の図版を集めたシートも用意されていた)。さらに地下に下りると、「ヌードモデルを務める女性」の映像がほぼ等身大のスクリーンに映され、フレーム外の男性画家との会話が流れる。小説の「再現」を思わせるが、彼女はカメラを一心に見つめ、「一方的な視線の対象から見つめ返される」という眼差しの抵抗は、(とりわけ男性観客を)居心地悪くさせる。

[撮影:金成基 提供:京都市京セラ美術館]

一方、終盤は「俳句」が浮上。小説内では女が「白夜」を季語に俳句を詠み、観客は渡された鍵でコインロッカーを開け、「俳句」の短冊を宝探しのように見つける。さらに屋外の庭園を通って解放感のある屋上に出ると、さまざまな声が詠んだ「白夜の俳句」が聴こえてくる。ライトアップされた美術館の建築が、非日常性を増幅させる。

小説と現実空間の入れ子状の仕掛けに加え、美術館の空間の探索、「ヌード」とパフォーマンスの対比、1対1のコミュニケーション、俳句、サウンドインスタレーションと盛りだくさんの内容だった一方、「身体を見る視線とジェンダー」というテーマは拡散してしまった印象を受けた。美術館という制度化された空間の中に生身の身体を持ち込み、「展示」することが、「見る視線」そのものを相対化して問い直す契機になりえるかどうかが問われている。

[撮影:金成基 提供:京都市京セラ美術館]

2020/10/03(土)(高嶋慈)

MANGA都市TOKYO ニッポンのマンガ・アニメ・ゲーム・特撮2020

会期:2020/08/12~2020/11/03

国立新美術館 企画展示室1E[東京都]

本来、これは東京オリンピック2020を祝福する企画のひとつとして凱旋帰国展が準備されていたものだと思われるが、当のオリンピック開催のタイミングがずれてしまったため、キャンセルされた世界都市博が本来開催されるはずだった1996年の「近代都市と芸術展」や「未来都市の考古学」展(いずれも東京都現代美術館)のような位置づけになった。

さて、筆者は2018年にパリで開催された「MANGA⇔TOKYO」展(以下、パリ展)を鑑賞しているので、そちらと「MANGA都市TOKYO」展(以下、東京展)とを比較したい。内容はほぼ同じだが(導入部の店舗、レッドカーペット、絵馬の企画などがなくなった一方、いくつかコンテンツが増えたようにも思われた)、会場の雰囲気が違う。パリ展の写真を何枚か紹介してみよう。

パリのラ・ヴィレットで開催された「MANGA⇔TOKYO」展会場

(東京展にはない)レッドカーペットが出迎えてくれる

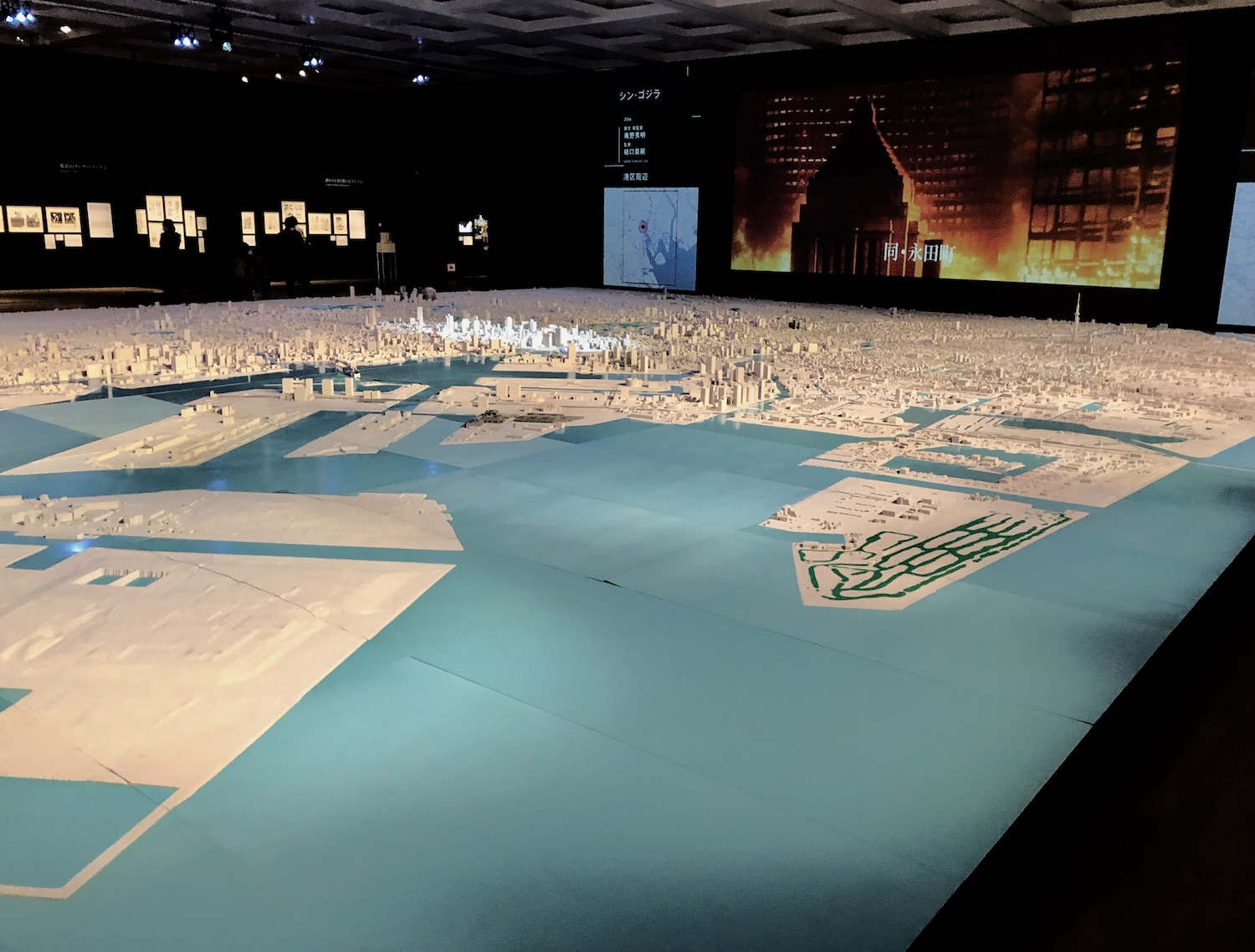

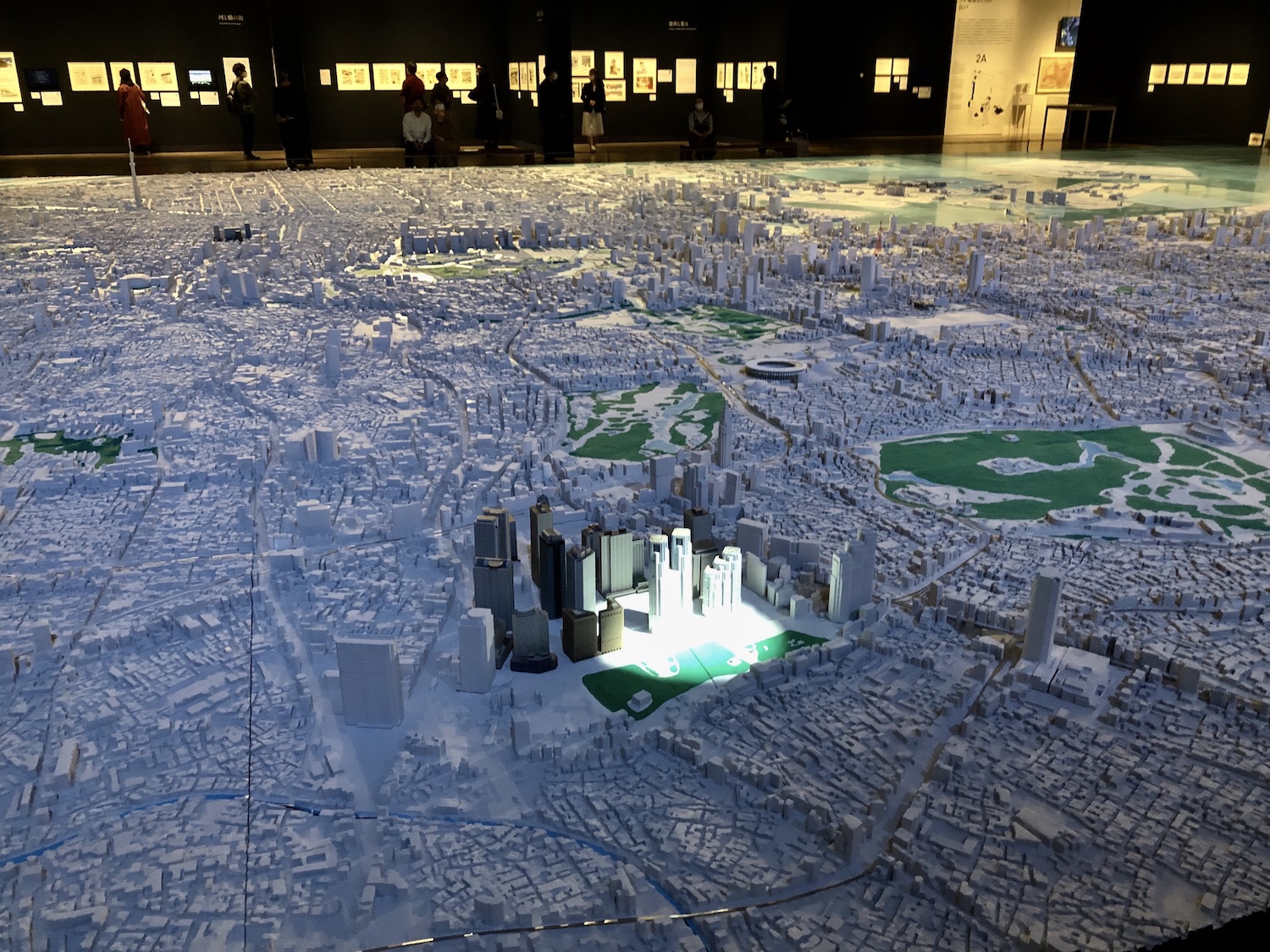

パリ展における巨大な東京模型と壁面の映像

パリ展における『AKIRA』と『エヴァンゲリオン』の展示

本展の最大の目玉である巨大な東京模型と映像のスクリーンについては、東京展の会場・国立新美術館も天井はそれなりに高いのだが、パリ展を見ている身からすると小さすぎる。なにしろラ・ヴィレットの会場は最大で21mの天井高があり、それに負けない存在感を模型と映像が示していたからだ。一方の東京会場は、漫画やアニメの小さい原画にとっては高すぎるホワイト・キューブである。パリ展の原画展示エリアは、もう少し背が低い黒い壁の連続だった。また東京会場では、パリ展よりも模型に近づけるのだが、その分、やや粗が見えてしまう。やはり、森ビルが制作している東京模型ほどの精度はない。

こちらが東京展における東京模型と壁面の映像

東京展における東京模型。映像にあわせて舞台にスポットライトがあたる。写真は都庁の瞬間

とはいえ、ただ日本のオタク文化を漫然と紹介するのではなく、東京という切り口を設けたことは展示の骨格を明快にしており、評価できるだろう。また最終パートの都市空間に飛び出るキャラは、ゲスト・キュレーターの森川嘉一郎による20年前から変わらないテーマを表現している。

「MANGA都市TOKYO」展は、各種作品の場所をインデックス化する作業を行なったことが成果だろう。ただし、その先として、どのような手法で、その場所を描いたかという細かい分析が欲しい。個別の作品キャプションには、そうした説明がまったくないので、欲求不満になってしまう。むしろ、キャプションの文章を読むと、展示側ではなく、おそらく出品者側が書いたと思われる物語の内容に関する説明に終始していた(宣伝風の文体も、キュレーターが執筆したとは思えない)。パリで紹介する際は、そもそも作品の基本説明が求められるだろうが、日本で行なうならば、有名な漫画やアニメの粗筋を少し減らしてでも、表象の分析を深めた方がよかったのではないか。

なお、パリ展でも簡素なカタログだったが、東京展のカタログも展覧会のメイキング的な側面が強く、企画の成果であるインデックスの一覧が収録されていない。画像などは権利関係で掲載が難しいのかもしれないが、せめてリストがあると資料的な価値が高まったのではないか。また展示では、原画のオリジナルと複製が混ざっていたが、その境界線も興味深い。

初音ミクのコンビニは、パリ展でも東京展でもほぼ同様だった

公式サイト:https://manga-toshi-tokyo.jp/

関連レビュー

ジャポニスム2018 「MANGA⇔TOKYO」/「縄文─日本における美の誕生」|五十嵐太郎郎:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

2020/09/27(日) (五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)