artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

#16 VIVIDOR - 人生を謳歌する人

会期:2020/10/24~2020/11/15

アズマテイプロジェクト[神奈川県]

イセザキモールの片隅に建つ古びたビルの2階奥の1室で開かれた映像展。計2時間10分の長丁場だが、29組が1組5分以内にまとめた短編をつなげたオムニバスなので見に行った。最初の作品は、白人と黒人が向かい合い、中央に置かれた袋から白い粉(小麦粉?)をつかんでお互いに掛け合うという映像だが、粉が掛かる音は銃声だ。白人はより白く、黒人はすごく白くなり、最後は2人が正面を向いて終わり。Eross Istvanの《Dialogue》で、これを見て最後まで見る気になった。でもこうした比喩的な表現は少なかった。

自分と同じサイズの蛍光灯、マット、鉄の箱を床に並べて本人もその横に寝そべる倉重光則の《1974年の七つのパフォーマンス》は、4半世紀後のリメイクらしいが、いかにも70年代的なポストもの派の発想だ。自身の不幸な生い立ちを文章だけで読ませる辻郷晃司の《私とボクのカルテ》は、見ていてツラくなる。髪の薄い中年男性客の後頭部を画面に入れながら、回転寿司を撮り続けるダニエル・ゲティンの《Food Train》は秀逸だ。生茂るマロニエの木立をクローズアップして、葉陰からのぞく向こう側を歩く人を捉えたSoft-Concreteの《marronnier》は、音楽ともども癒された。

2020/11/15(日)(村田真)

群馬の美術館と建築をまわる

[群馬県]

リサーチ・プロジェクトの一環で、群馬の美術館をいくつかまわる。《群馬県立近代美術館》の「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000 現代美術の定点観測」展は、伝説の場で開催された展示の数々を写真で振り返りながら、過去の出品作をセレクトして紹介し、日本現代美術の一断面を切りとるものだった。また、同美術館の改修と、この展覧会の空間構成を担当した元磯崎新事務所の吉野弘から説明を受ける。改めて、これが1970年代としては画期的な大きなホワイト・キューブを実現したことがわかる。

《群馬県立近代美術館》展示室の模様

「佐賀町エキジビット・スペース1983-2000 現代美術の定点観測」展、展示風景

美術館が良好な展示環境を維持しつつ、さらに拡張しているのに対し、隣の大高正人による《群馬県立歴史博物館》(1979)は、おそらくリニューアルによって展示物が増え、連続する船底天井がほとんど見えない。トップライトも閉鎖し、中庭へのアクセスも限られ、蔵を意識した外観もわかりにくい。空間に余裕をもって展示する美術館と比べて、どうしてもモノや説明が増えてしまう博物館の建築的な空間を維持するのが難しいことを痛感する。

《群馬県立歴史博物館》の外観

《アーツ前橋》の「場所の記憶 想起する力」展は、白川昌生ら、地元にゆかりがあるアーティストを中心に揃え、場所性を感じさせる作品が並ぶ。戦争の歴史を伝え、3月に閉館した前橋の《あたご歴史資料館》のコンテンツも組み込むのは、地域資料を掘り起こしてきた同館らしい展示だった。またコロナ禍を受けて、海外作家とのプロジェクトやアウトリーチの活動「表現の森」の状況がどうなっているかなどをうかがう。

「場所の記憶 想起する力」展、新しい祭りを構想した白川昌生の展示より

その後、すぐそばで、藤本壮介が1970年代のビルのリノベーションを手がけた《白井屋ホテル》を見学した。これは凄い建築である。部屋数を抑えることで確保した贅沢な吹き抜け空間は、東京ではまず不可能だろう。階段やレアンドロ・エルリッヒの水道管を模した作品が錯綜するさまは、まるでコンクリートのピラネージだ。また正面はポップな廃墟感を残すのに対し、反対側の馬場川面は土手をイメージしたびっくり建築を新設している。藤本、エルリッヒ、ミケーレ・デ・ルッキらがそれぞれインテリアを手がけた特別な部屋があるほか、各部屋に旧白井屋の記憶を題材にした写真家の木暮伸也など、異なるアーティストの作品が入る。

河岸の土手をイメージした《白井屋ホテル》グリーンタワーの外観

壁と床を抜いた《白井屋ホテル》ヘリテージタワーの吹き抜け

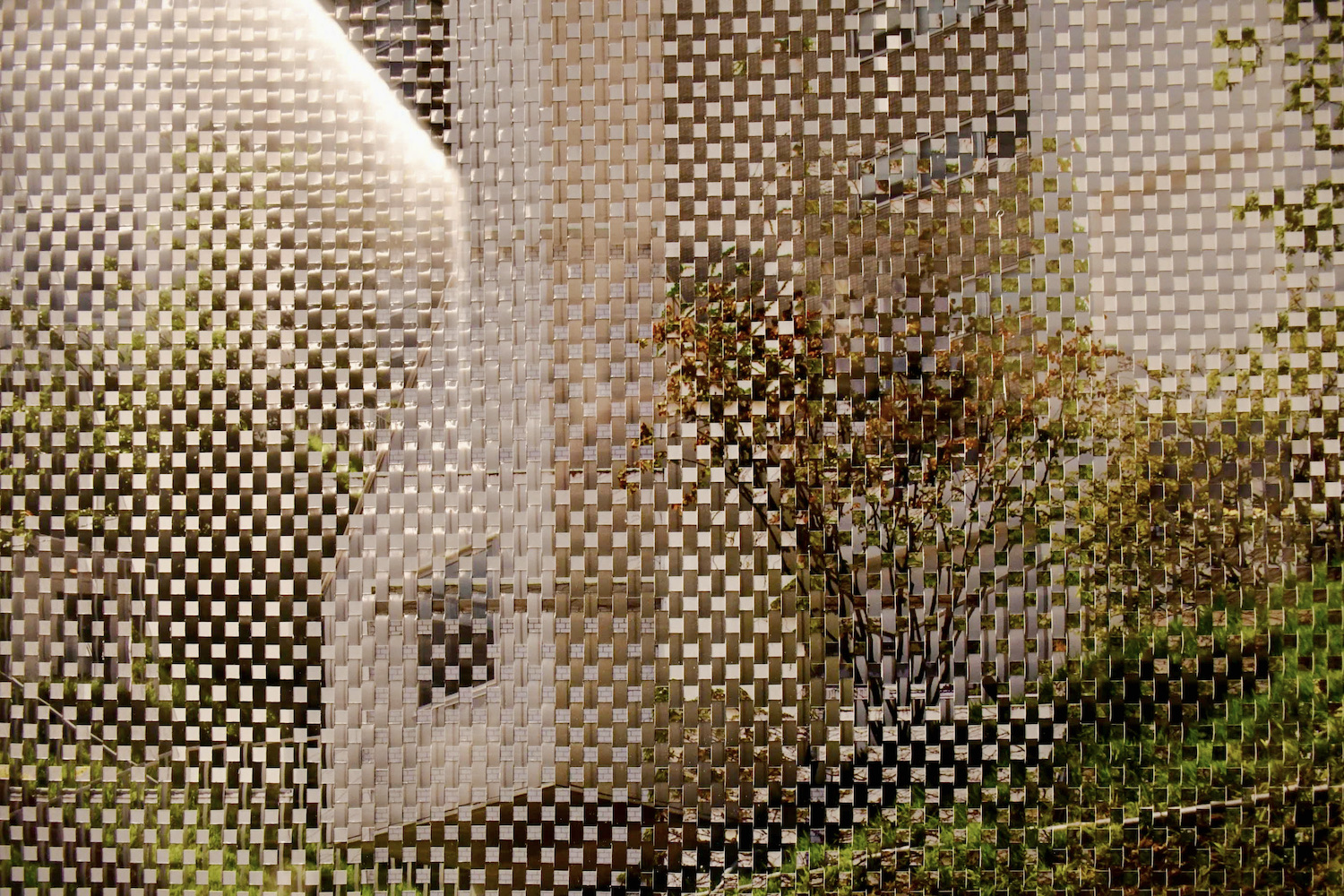

異なる時間の風景を編み込む、木暮伸也の作品

見学後、中村竜治が手がけた《Mビル(GRASSA)》(2018)で夕食をとってから、商店街の一角で行なわれていた、地元のアーティストらのネットワークであるMaebashi Worksの飲み会に合流する。昨年、筆者はこのメンバーから、ヤンキー文化論のレクチャーを依頼されたことがあった。今回、Maebashi Worksのメンバーによって、白井屋がリノベーションに着工する直前、1階ロビーにベッドを並べ、期間限定の特殊空間を出現させるパラ・ホテルのプロジェクトを展開させたことを知る。空っぽになった百貨店をリノベーションした《アーツ前橋》が開館したことによって、確かにこの街が変化し、新しい動きが起きている。

2020/11/13(金)(五十嵐太郎)

石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか

会期:2020/11/14~2021/02/14

東京都現代美術館[東京都]

企画展示棟の2フロアを使った大規模な回顧展。「血が、汗が、涙が」というタイトルを聞くと、根性ものかと勘違いしそうだが、ま、確かに根性が入っていることは間違いないが、中身は洗練されたデザイン展だ。

石岡瑛子のイメージは世代によって異なるかもしれない。ぼくはまず、前田美波里を起用した資生堂のサマー・キャンペーンに触れ、「裸を見るな。裸になれ。」「モデルだって顔だけじゃダメなんだ。」などのコピーで知られるパルコや、本を雑に扱うので嫌いになった角川文庫のポスターが記憶に残る。あとはせいぜいレニ・リーフェンシュタールの『ヌバ』や、コッポラ監督の『地獄の黙示録』のポスターを知ってるくらいで、これらはすべて60年代末から80年代までの活動。この展覧会でいえば、3部構成のうちほぼ第1部に収まってしまう。展示面積でいうと全体の5分の1にも満たない。

その後のことはほとんど知らず、すっかり過去の人だと思っていた。でも2部、3部を見ると、マイルス・デイヴィスのアルバム・パッケージ、グレイス・ジョーンズのコンサート、ビョークのミュージック・ヴィデオ、オペラの『ニーベルングの指環』の衣装デザイン、北京オリンピックの開会式、シルク・ドゥ・ソレイユのサーカス、映画『白雪姫と鏡の女王』など、質的にも量的にもとんでもない仕事をしている。ただ海外での活躍が多かったし、ポスターやテレビCMのようなマスメディアではないし、アートディレクションという裏方の仕事なのであまり目立つことはなかった。というより、ぼくが疎いだけだったのかもしれない。

後半は衣装デザインが多いが、その特徴は非時代的で無国籍的。あえていえば、古代ギリシャ風にも見えるし、アジアの民族衣装にも見えるし、キモノにも見える。その意味では、日本人によるネオジャポニスムといえなくもない。『スター・ウォーズ』に出てくるアミダラ姫などの衣装やメイクも、石岡デザインを参照したんだろうか。その影響力は想像以上に大きかったのかもしれない。

2020/11/13(金)(村田真)

佐賀町エキジビット・スペース 1983–2000 ─現代美術の定点観測─

会期:2020/09/12~2020/12/13

群馬県立近代美術館[群馬県]

美術館でオルタナティブ・スペースの展覧会が開かれるのは珍しい。そもそも日本ではオルタナティブ・スペース自体が少なかったし、また、オルタナティブ・スペースという存在が、権威主義的な美術館や商業主義的なギャラリーを否定するところから始まったものだからだ。でもじつは、権威主義的な美術館や商業主義的なギャラリーというのは欧米の話であって、日本の美術館にはよくも悪くも権威はないし、ボロ儲けしているギャラリーもなかった。そのうえ日本には貸し画廊という独自の制度があり、とりあえず美術家の登竜門として機能していた。ま、そんなわけで、日本にはオルタナティブ・スペースが育たなかったのだ。

とはいえ、皆無だったわけではない。1980年ごろからそれらしきスペースが倉庫の集中する湾岸周辺に出現する。LUFT、🌀(クルクル)、ほかにもあったような。でも「ベイエリアのロフト」とファッショナブルに消費され、あるいは再開発で取り壊され、一時的な現象に終わってしまう。ただひとつ残ったのが、佐賀町エキジビット・スペースだった。隅田川近くに1927年に建てられた食糧ビルの講堂を改装した「展示空間(エキジビット・スペース)」で、広々した空間と高い天井、そしてアーチ型の窓とプロセニアムが特徴的だった。ここが1983年から17年間続いた理由は、なにより明確なヴィジョンと実行力を持った小池一子さんが主宰していたからだ。

彼女はここを、いままさに才能を発揮しつつある新進作家(エマージング・アーティスト)の発表の場にしようと奔走。ここで発表したエマージング・アーティストは、野又穫、剣持和夫、吉澤美香、大竹伸朗、森村泰昌、堂本右美、内藤礼、日高理恵子ら枚挙にいとまがない。佐賀町に対する評価はこうしたエマージング・アーティストに偏りがちだが、それだけではなかった。横尾忠則やキーファーといった大御所の個展もやったし、ファッションや建築、デザインなどジャンルも多彩だったし、フェミニズムやLGBT関連の企画展も開いた。先鋭的というより、むしろ玉石混交、清濁併せ呑む多様性こそ佐賀町の魅力だったと思う。「現代美術」の狭い枠からはみ出すこうした多彩な活動は、ファッションやデザイン界で仕事をしていた小池さんの顔の広さを物語ると同時に、彼女自身がアソシエイト・キュレーターを務めていた西武美術館とも通じるものがある。

展示は、計106回に及んだ展覧会の全記録写真と、当時の作品を中心とする25作家による41点の出品。巨大でクセのある空間が特徴だっただけに、当時は剣持和夫や内藤礼のような展示空間全体を使ったインスタレーションが話題になったが、その場限りで解体されて見ることができない。せめて「展示空間」の一部でも再現してほしかったが、地方の公立美術館では難しいのか。そういえば、なんで群馬でやるんだろう?

2020/11/11(水)(村田真)

KYOTO STEAM 2020国際アートコンペティション スタートアップ展

会期:2020/10/31~2020/12/06

京都市京セラ美術館[京都府]

「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―2022」のコアプログラムとして、アーティストと企業・研究機関などの双方を公募し、両者のコラボレーション作品を展示・表彰する国際コンペが予定されている。その国際コンペの「スタートアップ」である本展は、来年度の本番に向けて「予行演習」「お手本例」を示すものとして開催された。元々は、7組のアーティスト×企業・研究機関のコラボレーション作品と、3つの京都の芸術系大学×企業・研究機関のコラボレーション作品をそれぞれ紹介する展覧会が3月に同時開催予定だったが、コロナ禍で中止されたため、両展を合体・再構成した。さらに「KYOTO STEAM」のコンセプト「アートとサイエンス・テクノロジーの融合による新たな価値の創造」を目指す企業3社の製品が併せて展示された。

「コラボレーション」の展示作品は、「(不要になった)素材の提供」と「デジタル/ものづくりの技術力の提供」に概ね二分化される。前者の例では、使い古された公園遊具の提供と、パブリックアートの設置などを手掛ける企業のサポートを受けた久保ガエタンが、カラフルな遊具でできた「動物のなる木」を制作した。着想源には、中世ヨーロッパの人々が「木綿は羊のなる木から採れる」と信じていた伝説の植物「バロメッツ」があり、擬似科学やオカルトへの久保の関心に基づく。また、後者の「技術力の提供」の例では、「織れないものはない」と言う西陣織製造企業に対し、メディア・アーティストの鈴木太朗が「水を織ることは可能か」と提案。横糸に織り込まれた細いチューブに色水を流すことで、矢絣、青海波、桜文様といった伝統柄が「アナログな動く文様」に変貌した。

久保ガエタン×株式会社コトブキ・株式会社タウンアート《きのどうぶつ》(2020)

ミクストメディア、底面直径 360.0 ×高 428.0cm [撮影:麥生田兵吾]

鈴木太朗×有限会社フクオカ機業《水を織る》(2020)

ポリエステル糸・チューブ・色水他、幅 490.0 ×奥行 90.0 ×高 270.0cm [撮影:麥生田兵吾]

一方、従来の創作態度の延長上に素材や技術提供を受けるのではなく、創作方法自体の変化や作品展開への影響という点で興味深いのが、映像作家の林勇気×京都大学iPS細胞研究所(CiRA)のコラボレーションである。林は、iPS細胞研究に関する映像データや知見、資料の提供を受け、また動物の体内でヒトの臓器をつくる技術をめぐる倫理的・法的課題について、倫理部門の研究員とも議論を重ねて制作した。ヒトのある臓器になるようプログラムしたiPS細胞をブタの体内に注入して培養すると、一部はヒトの脳細胞の機能をもつものに成長し、ブタの脳細胞と混じり合った「キメラ動物」ができてしまうため、現時点では認可されていない。映像作品《細胞とガラス》は、ブタの体内で培養した臓器移植が可能となった近未来に、移植を受けたガラス職人の男性による内省的な独白が展開する。友人から、解体される実家の窓ガラスを使って器をつくってほしいと依頼を受けたこと。炎の中で溶け、新たな形に変容するガラス。世の中の「かたち」は、有限な時間のなかで固定されたものにすぎないことへの内省。実家の「窓ガラス」に映っていた景色の記憶。映像に映るさまざまな「窓」の写真は、「映像や絵画のフレーム」への自己言及、「記憶の謂いとしてのスクリーン」、「(内/外の)境界」など多義的な意味を帯びて通り過ぎていく。林はこれまで、自身が撮影した膨大なデジタル画像を切り貼りしたアニメーションを制作してきたが、本作は「映像」への自己言及を含みつつ、「内省的なナラティブ」という展開を見せた。

林勇気×京都大学 iPS細胞研究所 (CiRA)《細胞とガラス》(2020)

映像(声の出演:大石英史、協力:西川文章、8分55秒のループ上映) [撮影:麥生田兵吾]

全体的に、今回の選出作家(大学枠で参加した作家も含め)はフィジカルな造形志向に偏りが見られたが、リサーチベースの作家やパフォーマンス、コンセプチュアルな志向性の強い作家も加われば、より多様なアプローチが期待できるのではないか。また上述の林勇気×京都大学iPS細胞研究所のコラボ例におけるような、生命科学技術と倫理の問題、生命/非生命の定義、生命/物質や「種」の境界といったテーマはバイオ・アートの領域の主題でもあり、バイオ・アート系の作家であれば、異なる問いの立て方や批評的視点が見られるだろう。

来年度に本格始動する本企画。参加企業や研究機関にとって、技術力を誇示する宣伝の場や「アート」の付加価値によるブランド化だけに偏るのではなく、どのように創造性やオルタナティブな可能性を引き出し、新たな価値観の提示につながりうるのか。一方、アーティストにとっては、「(失敗せずに)やれること」の範囲の拡張にとどまらず、どう今後の創作活動にフィードバックしていけるか。さらには、企業による物資/技術力の提供や協働が、金銭的助成に限らないメセナ活動のあり方として定着する基盤となりうるか。作品の発表とともに期待したい。

関連記事

「わからなさ」を共有すること──「国際アートコンペティション スタートアップ」展|安河内宏法:キュレーターズノート(2020年06月15日号)

2020/11/05(木)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)