artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小田原のどか、レニエール・レイバ・ノボ、高嶺格 豊田市エリア(後編)

会期:2019/08/01~2019/10/14

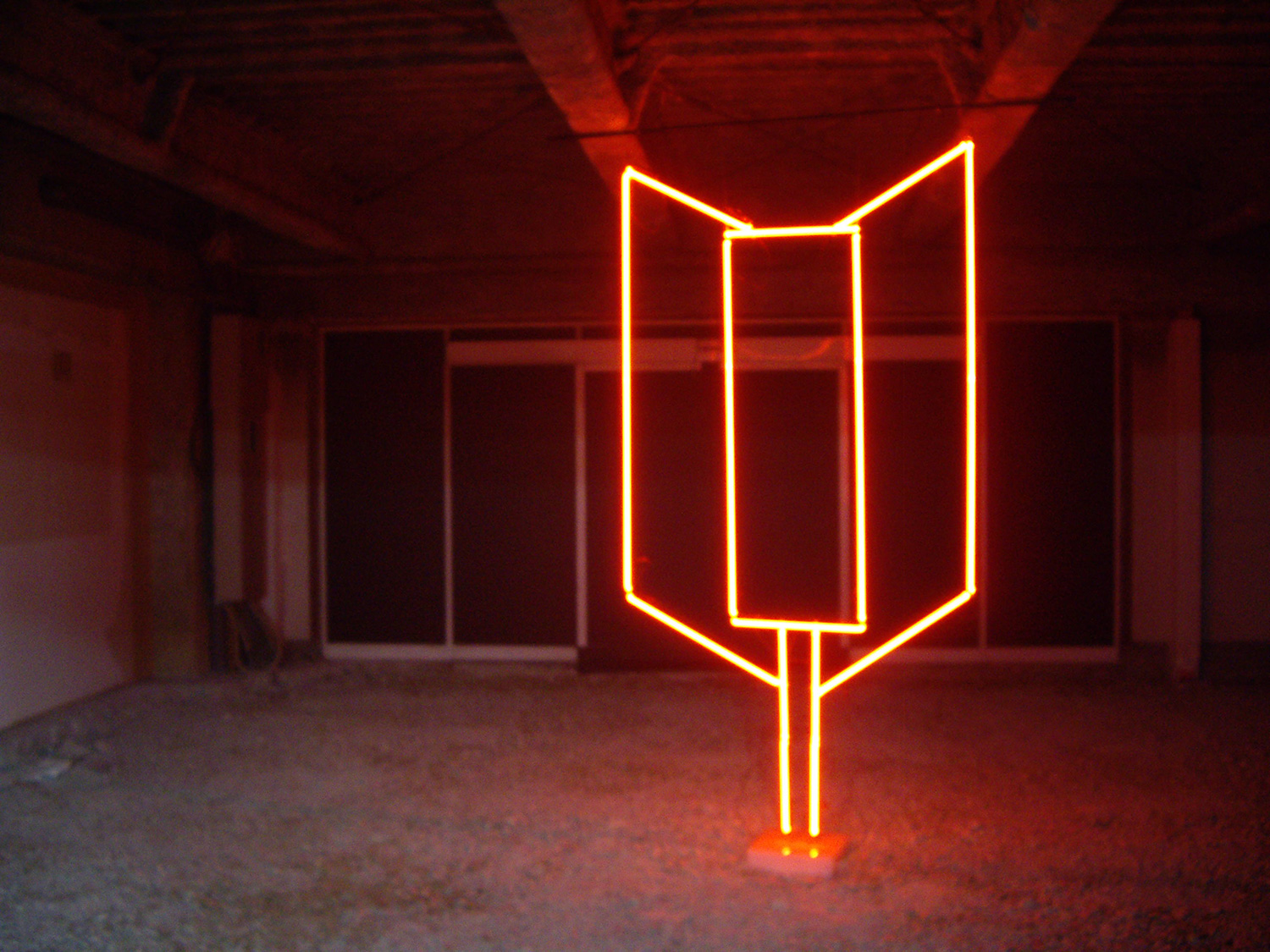

豊田市駅周辺では、公共空間に置かれた「彫刻」や「記念碑」のリサーチをとおして、戦後の日本社会が抑圧・忘却してきた負の記憶を批評的に浮かび上がらせる小田原のどかの代表作が展示された。長崎の爆心地に1946-48年まで建っていた「矢羽根型記念標柱」を原寸大で「再現」しつつ、「原子爆弾中心地」というオリジナルの文言を消し去り、消費文化の象徴である赤いネオン管で象った《↓(1946-1948)》は、記憶の忘却、「爆心地」の潜在的な遍在性、そして将来的な書き込みを待ち受ける空白を指し示す。

小田原のどか《↓(1946-1948)》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

また、《↓(1923-1951)》は、東京の三宅坂に現在ある三女性のヌード像《平和の群像》の台座に、戦前は軍人の騎馬像が置かれていた史実に基づく作品である。彫像の交替に伴い、台座の高さも低くされたが、小田原の本作では、約5mという元の台座の見上げるような高さを再現した。マッチョな威圧性を物質的に再提示しつつ、「鑑賞者が自由に台座に上れる」楽しさとともに、「見上げる/見下ろす」視線の転換を図っている。

小田原のどか《↓(1923-1951)》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

また、キューバ出身のレニエール・レイバ・ノボは、社会主義時代のソビエトで建てられた、労働者やガガーリンの巨大な彫像(の一部)を、美術館の床や天井を突き破ったかのように、原寸大で再現した。私たちの目に見えるのは、ガガーリンの両手の指先と、労働者が掲げるハンマーと鎌の先端だけだ。美術館には収まりきらない、彫像というよりは建築物に近いモニュメンタルな巨大さが体感的に理解される。ここでは、公共彫刻とイデオロギーの結託が、断片化の操作によって文字通り分解されるとともに、「一部しか見えない」ものの背後を想像する態度へと誘われる。

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》(2019)

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

[ Photo: Takeshi Hirabayashi]

一方、高嶺格は、廃校のプールを舞台に、場所に働く重力を文字通り反転させる、度肝を抜くようなインスタレーションを発表した。「プールのコンクリートの底板」を剥がし、90度反転させて垂直の壁として立たせたその作品は、ある種の記念碑性と威圧的な巨大さを誇示するが、むしろその「空虚さ」「無意味さ」こそをさらけ出す。「反モニュメントとしてのモニュメント」を壮大なスケールで提示し、痛快だった。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

小田原、ノボ、高嶺と辿ってきた「公共彫刻や記念碑と政治的イデオロギー」の問題は、本評前編で予告したように、「表現の不自由展・その後」の炎上の中心的理由となった、慰安婦を表象した「平和の少女像」とも接続する。この少女像は、ソウルの日本大使館前や釡山の日本総領事館前など韓国各地で複数体が設置されており、小田原が以前の個展タイトルに使用した、近代史家モーリス・アギュロンの造語「statumania(彫像建立癖)」をまさに体現する。政治的摩擦を横に置けば、この少女像は、彫像すなわち表象化への欲望、横に置かれた「空席の椅子」が示す参加型作品としての性格、膝に手を置いて座った少女のポーズや椅子のセットに込められた「記念撮影」を誘う意図(さらには撮った写真をSNSで拡散してもらう意図)、少女像に服やマフラーが着せられる事態が示す「人型のフィギュアを擬似=人間的に扱う」心理、「戦時(性)暴力」と言わずに「平和」と言い換える言葉の選択、さらに「平和」と「女性像」の結びつきなど、表象、体験や感情の共有、記号、ジェンダーをめぐる複数の興味深い論点を含む。狭義の政治問題だけに帰着させず、より広義の政治と表象をめぐる文脈から少女像を考え直す機会こそ必要であるし、展覧会という思考装置はそれを可能にさせるはずである。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

関連記事

小田原のどか個展「STATUMANIA 彫像建立癖」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年04月15日号)

2019/08/04(日)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)

会期:2019/08/01~2019/10/14

喜楽亭[愛知県]

炎上した「表現の不自由展・その後」は、開催中止に追い込まれたため見られず、痛恨の極み。異なる他者の思考や視点を通して自らの立ち位置を相対化する、それがアートの可能性のひとつだと思うのだが、今回、行政の介入や抗議の電話・脅迫など一方的な攻撃によって建設的な対話の機会が閉ざされてしまったことは、日本社会の非成熟度を改めて露呈させ、大きな課題と爪痕を残した。

一方、豊田市エリアでは、展示場所が内包する日本の近現代史に着目し、物理的建築空間、複数の映画のコラージュ、証言やテクスト、往復書簡など重層的なレイヤーを交錯させて、建築自体をひとつの劇場機構として体感させるホー・ツーニェンの《旅館アポリア》が突出していた。本評の前編ではホー・ツーニェンを取り上げ、後編では、場所と(負の)記憶、彫像や記念碑とイデオロギーの結託、そしてその空虚性といったテーマで関連する小田原のどか、レニエール・レイバ・ノボ、高嶺格の作品について述べ、最後に慰安婦を表象した「平和の少女像」へと回帰する。

ホー・ツーニェンの《旅館アポリア》の展示場所となった喜楽亭は、明治後期から続いた元料理旅館であり、風格ある近代和風建築に庭園が配されている。観客は、4つの和室を順に回りながら、「草薙隊という特攻隊が出撃前、この旅館に泊まった」という史実を起点に、忘却された歴史についての語りと亡霊の召喚に立ち会うことになる。「一ノ間」では、女将に出迎えられ、喜楽亭が戦前/戦後をまたいで日本の政治経済と密接な関わりのある場所であったことが語られる。時流の変遷とともに、戦前は養蚕業、戦時中は海軍、戦後は自動車産業の関係者が主な顧客となったこと。また特攻隊員がここに宿泊後、沖縄へ出撃していったこと。続く「二ノ間」では、出撃前の集合写真をバックに特攻隊員の遺書が読み上げられ、両面スクリーンの裏側では軍歌「同期の桜」の歌詞が読まれる。「三ノ間」では、「絶対無」としての天皇制など戦前の京都学派の思想を経由して、「四ノ間」では、小津安二郎の墓に刻まれた「無」の一文字へと至る。小津は、軍報道部映画班に徴集され、1943~46年までシンガポールに滞在し、インドの独立運動家、チャンドラ・ボースの映画を撮ろうとしていた。日本も含む度重なる植民地支配の歴史を持つシンガポール出身のホーは、戦時中の小津が置かれた政治状況に言及しつつ、小津の映画のなかに「戦争の傷跡」を見出していく。その奥では、横山隆一の海軍プロパガンダアニメーション映画をバックに、陸軍が文化人に要請した「プロパガンダ部隊」について語られる。

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

ホー・ツーニェン《旅館アポリア》(2019)

[Photo: Takeshi Hirabayashi]

これらのナレーションは、元女将や横山のインタビュー、特攻隊員の遺書、思想家たちのテクストに加え、リサーチの進展を報告し合うメールの往復文面のコラージュで構成される。また、スクリーンの映像は、語りの内容と呼応するようなショットを小津の映画から抜粋してコラージュしており、虚実の境界を曖昧に揺るがす。ここで強烈な印象を与えるのは、小津の映画および横山のアニメ映画において、登場人物の「顔」がのっぺらぼうのように消されている操作だ。思い出そうとしても思い出せない忘却された記憶、もしくは固有の顔貌を持たず、「消去と空白」を仮面のように張り付かせた亡霊的存在。その匿名性と遍在性。

亡霊の回帰と出現は、音響的な仕掛けによっても増幅される。各部屋のスクリーンには、語りのラストに、小津映画の特徴のひとつである、シーンの繋ぎ目に挿入される「無人の風景ショット」のコラージュが流れるのだが、打ち寄せる波、洗濯物や樹々をはためかせる風、工場や機関車からの煙と呼応するように、唸る風の音が鳴り響き、引き戸がガタガタと揺れる。暴風雨あるいは空襲を連想させるその轟音は、歴史的記憶の器としての建築を文字通り暴力的に揺さぶり、目には見えない気配に満ちた空間へと変貌させる。部屋をまたいで同じショットが何度も登場する点も、フラッシュバック的だ。忘却された戦争の記憶を複数の軸線で繋ぎ合わせ、虚実の曖昧な織物として編み上げ、往復書簡や両面プロジェクション、スクリーンの透過によって視点の複数性を担保しつつ、現実の建築空間に再配置していく。体験の強度と批評性を兼ね備えた秀逸な作品だった。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/04(日)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(開催4日目)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県][愛知県]

残念ながら「表現の不自由展・その後」は、開幕3日目で閉鎖に追い込まれた。直接的な理由は、想定外の規模の電凸攻撃と脅迫の多さゆえに、来場者の安全を確保できないこと、またスタッフの精神的な限界である。これは公共施設に対するテロのはずだが、後に警察の初動が鈍かったことが判明している。「不自由展」の作品は、美術館や行政側が自主規制したり、おそらく議員の非公式な接触などが原因で展示中止になったものが多かったように思われたが、今回は、複数の政治家が展示の内容に介入することを公式の場で発言したことに驚かされた。確かに社会のフェイズが変わったことを示している。N国がマツコ・デラックスを批判し、ネット民もそれに同調するなど、杉田水脈や丸山穂高もそうだが、意見が異なる個人への攻撃を扇動するのは、国会議員の職務でないだろう。「不自由展」に対する政治家の圧力と同様、タガが外れている。メディアがこれをどっちもどっちの雰囲気で面白おかしく報道するのも、おかしい。

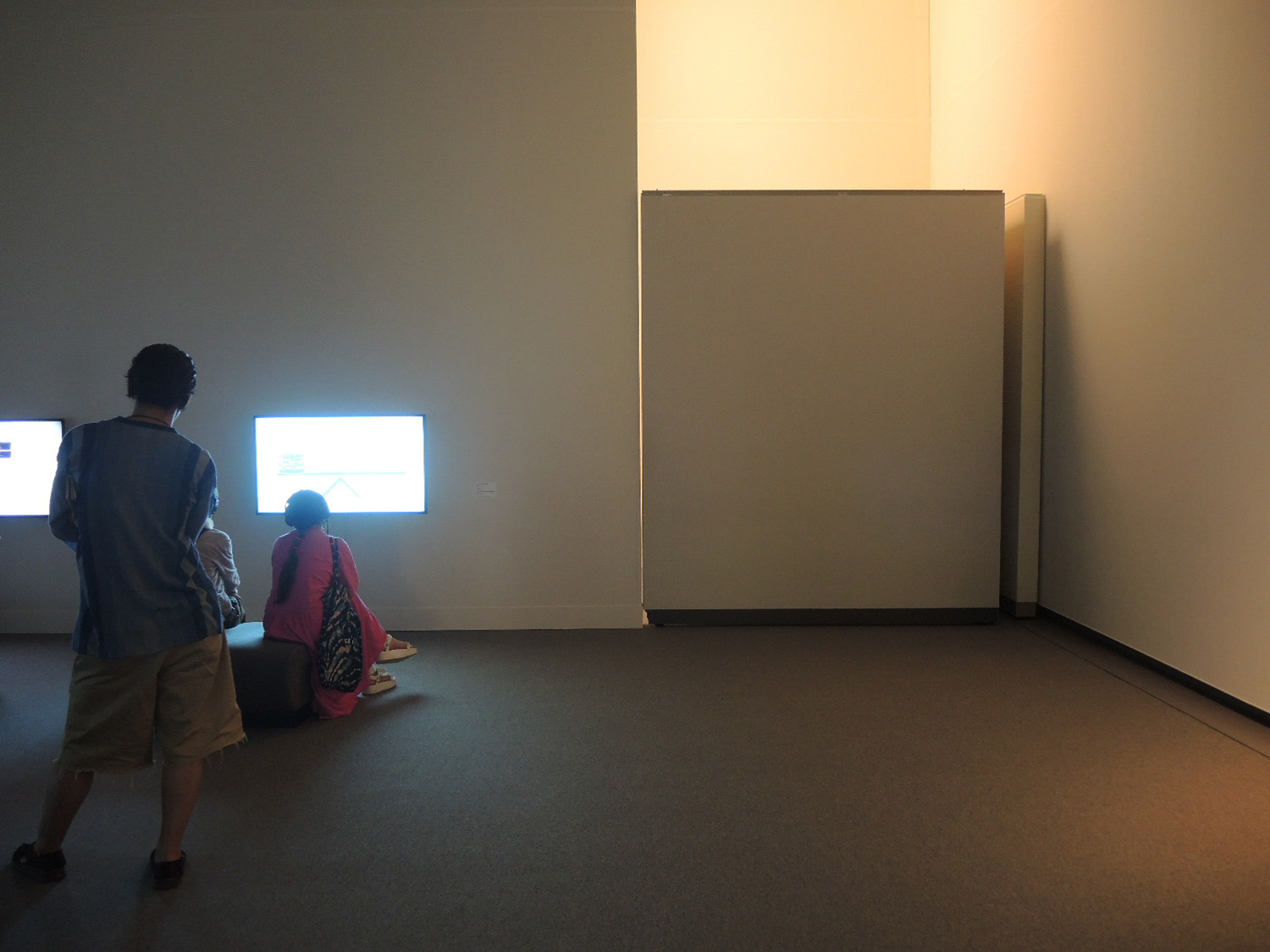

「不自由展」に関して、筆者が「あいちトリエンナーレ2013」の芸術監督だったことから、4つの新聞社を含む、複数のメディアからコメントなどの依頼が寄せられた。当時、津田監督が外部に向けて十分に発信できなかったのは、おそらく県の施設に殺到した膨大な数の脅迫への対策に追われていたのだろう。3度目に訪れた愛知芸術文化センターでは、本当に可動壁を入れて(上部は空いているが)、その奥の「不自由展」へのアクセスが塞がれていた。もっとも、この部屋は必ず通過しないといけない動線上ではなく、ルートからそれた袋小路となる位置であり、運営上の影響は比較的少ない。

閉ざされた「表現の不自由展・その後」 へのアクセス

情報系や工芸系の作品がある、名古屋市美術館も2周目に挑戦した。初見ではゆっくり時間がとれなかった藤井光の作品は、日本統治時代の台湾における同化教育の過去の映像とその身体運動を模倣する現代の映像を並べている。そう、歴史修正主義が跋扈し、不敬罪という言葉が叫ばれ、確かに2019年が当時とリアルにつながっているのではないか。この数日、「あいちトリエンナーレ」に起きた出来事によって、作品の見え方も変わった。

3つのパフォーミング・アーツのプログラムを鑑賞したが、ベルギーで有名な連続少女監禁殺人事件を題材とし、子供たちに演じさせる形式をとったミロ・ラウ(IIPM)+CAMPOの『5つのやさしい小品』が印象に残った。日本ならばさしずめ、宮崎勤が引き起こした連続幼女誘拐殺人事件の演劇化だろうか。炎上しそうな作品である。しかし、内容は知的に構成され、演じるとは何かのメタ的な視点をもち、この日のもうひとつの演目、ドラ・ガルシアのレクチャーパフォーマンス《ロミオ》に通じるものだった。ところで、『5つのやさしい小品』の冒頭で、思いがけず「イマジン」が歌われ、いまの残酷に分断された日本を想う。

ドラ・ガルシア、レクチャーパフォーマンス『ロミオ』のポスター

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/04(日)(五十嵐太郎)

嶋田忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界

会期:2019/07/23~2019/09/23

東京都写真美術館 2階展示室[東京都]

嶋田忠は鳥類の生態写真の第一人者である。1971年に日本大学農獣医学部を卒業後、本格的に野鳥の写真を撮影し始め、『カワセミ 清流に翔ぶ』(平凡社、1979)で太陽賞、日本写真協会新人賞を、『火の鳥 アカショウビン』(平凡社、1985)で日本写真協会年度賞を受賞するなど、その「華麗なる鳥の世界」を余すところなく捉えた写真群は高い評価を受けてきた。今回の東京都写真美術館での展示には、「初めてカメラで撮ったモズ」(1969)から最新作まで、180点あまりが出品されている。会場は大きく二つに分かれていて、前半は「ふるさと・武蔵野 思い出の鳥たち」(1971〜79)から、1980年に移住した北海道で撮影されたヤマセミ、シマエナガ、オオワシによる「白の世界」まで、代表作が並ぶ。そして後半には、2000年から10数回通っているというパプアニューギニアの写真が「緑の世界 熱帯雨林 精霊の舞う森へ」として展示されていた。

同じ野鳥の写真といっても、前半と後半ではその印象がかなり違う。嶋田は若い頃に宮本武蔵の水墨画に感動し、「間」を活かした構図を写真の中に取り入れるようになった。カワセミやアカショウビンの写真でも、ダイナミックな動きや姿態を強調するだけでなく、「野鳥のいる風景」としてしっかりと撮影しているものが多い。ところが、パプアニューギニアでは画面をコントロールする意識を働かせる余地がない。熱帯雨林のアナーキーな眺めは、東洋画の美意識からはみ出てしまうし、フウチョウ類の極彩色の羽毛は原色の絵具を塗りたくったようだ。だが、嶋田はあえて新たな領域にチャレンジしようとしているのではないだろうか。それは、デジタル化の進行によって瞬間撮影や色彩の表現の自由度が増して、ネイチャー・フォトの可能性が大きく広がったということでもある。フウチョウの求愛行動を連続写真で捉えたシリーズなどから、彼の創作意欲が伝わってきた。

2019/08/02(金)(飯沢耕太郎)

伊庭靖子展 まなざしのあわい

会期:2019/07/20~2019/10/09

東京都美術館ギャラリーA・B・C[東京都]

伊庭靖子の作品を知ったのは20年くらい前、ケーキやゼリーなどのスイーツの一部を拡大してスーパーリアリズム風に描いていた頃だ。手法としては珍しくないが、ストイックな仕事ぶりに好感を持っていた。その後、モチーフはクッション、皿や瓶などの器に移行したものの、手法はほとんど変わっていなかったので、画家としていちおう「完成」したんだと思い、なんとなく興味も薄れていた。今回50点を超す大がかりな個展を見て、まだ「進化」の途上にあることを知り、あらためて感心した。

出品作品は、クッションや器のシリーズなど旧作もあるが、ぼくの知らない近作・新作が半数以上を占めている。それは、モチーフこそ器だが、それをガラスケースやレース越しに見る設定だろうか、外の景色がレイヤーとして重ね描きされたものだ。これによって空間が重層化される一方、器の存在感が半減する。にもかかわらず奥行きが強調されるわけでもなく、不思議と平面性を保っている。画面自体がガラスか鏡のような半透明感を有している、といえばいいか。工芸的なまでの卓越した描画の賜物だろう。菅野由美子にしろ堀込幸枝にしろ「器」を描く女性画家は少なくないが、いずれも器そのものを描くというより、器のある空気を描こうとしているのが興味深い。

と思ったら、最後の部屋では新作の風景の版画や映像も公開していて、あれれ、どうしちゃったんだろう? 4半世紀のゆったりとした流れが、ここにきて急流に変わっていくような気配。

関連記事

[PR]「見ること」「光や空間を把握すること」の不思議をめぐって──「伊庭靖子展 まなざしのあわい」|木村重樹:トピックス

2019/08/02(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)