artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

明楽和記「PLAYGROUND」

会期:2019/06/14~2019/06/30

Gallery PARC[京都府]

「白いキャンバス」の空間的拡張としてのホワイトキューブに、カラフルに塗装された既製品や「単色」に還元した他者の作品を配置する行為を「絵画」と見なすことで、「絵画」の概念的拡張を試みてきた明楽和記。ホワイトキューブ内をスーパーボールが飛び交う軌跡をストロークと見なす、配置作品のセレクトをレンタル会社に任せるなど、そこには観客を身体的に巻き込む遊戯性やコントロールを手放す他律性が付随してきた。

「PLAYGROUND」と名付けられた本展では、公園の遊具を模した彫刻、動物の形をした構築物、アイスクリームが展示空間に持ち込まれ、ギャラリーが遊戯的な空間に変貌した。これまでの作品展開の延長線上に位置づけられる作品と、「絵画」を別の軸から問い直す新たな試みが混在し、全体として過渡期の印象を受けた。赤、黄、ピンク、緑、ブルーに塗り分けられた、公園の遊具を思わせる《sculpture》は、「空間に色を置く」行為を絵画と見なすこれまでの制作の延長線上にありつつ、「彫刻」へと反転させる。また、鑑賞者が6色のアイスクリームから好きな2色を選んで白いキャンバスの上に置き、アイスが溶けていくプロセスを「抽象絵画」とする《Melting Painting》は、「色の選択と配置」「他者の判断に委ねる」点ではこれまでの作品と共通するが、「白いキャンバス」が実体的存在として出現(もしくは回帰)したという点では、大きく逸脱する。それは、「絵画」というシステムを文字通り「融解させる」のか、あるいは偶然性や他律性の導入を装いつつ、システムの強化に寄与してしまうのか。両義的な危うさを孕む。

[撮影:麥生田兵吾 写真提供: Gallery PARC]

「実体的存在としての絵画」の出現は、キャンバスや木材の端材を組み合わせ、サイの形の立体物をつくりあげた《変形絵画》につながっていく。皮膚のように、木材の骨格を覆うキャンバスやパネル貼りされていないキャンバスは、具象の静物画、抽象画、心象風景的なイメージなど、複数の異なる画風が混在する。これらは、明楽自身が描いたものではなく、知り合いから譲り受けたものやリサイクルショップで購入したものだという。「不要」と判断された「絵画」たちが、骨格(木材)と皮膚(キャンバス)という物理的構造を露わにしつつ、廃墟か残骸のような生き物の姿を借りて亡霊的に出現する。封印してきた「絵画」への愛憎のような感情が一気に噴出し、コンセプト先行のこれまでの作品の裏返しのような衝動性を感じさせ、「絵画」をめぐる明楽の思考実験の今後の分岐点となるかもしれない。

[撮影:麥生田兵吾 写真提供: Gallery PARC]

関連記事

明楽和記展|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年10月15日号)

明楽和記「AKIRA」、明楽和記+堀尾貞治「ゆき」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年02月15日号)

2019/06/29(土)(高嶋慈)

「マンガ」展

会期:2019/05/23~2019/08/26

大英博物館[イギリス、ロンドン]

16年前、京都国立博物館で「アート オブ スター・ウォーズ」展が巡回したときも驚いたが、ロンドンの大英博物館で「マンガ」展(The Citi exhibition Manga)が開催されている。もちろん、これは持ち込みではなく、館の学芸員による独自企画だ。大英博物館は、2013年の「春画」展(Shunga: Sex and Pleasure in Japanese Art)も話題を呼んだが、今回は現代日本のサブカルチャーを真正面からとりあげている。

大英博物館「マンガ」展、会場入口付近の様子

マンガの読み方を教えるコーナー

「マンガ」展は、まず冒頭において読み方(コマの順番、ふきだしの形、オノマトペなど)と描き方、近代以前の絵画や明治の新聞漫画との連続性、手塚治虫という原点を説明したあと、スポーツ、冒険、SF、ホラー、学習漫画など、多岐にわたるジャンルを紹介している。複製が多かったパリの「MANGA⇔ TOKYO」展(2018)に比べると、原画を借りられている点は、さすが大英博物館だ。

ふきだしのセリフの上に英訳が貼られている

マンガ編集の現場にあたる編集部の紹介

もっとも、膨大なタイトルがある漫画の世界を網羅するのは難しく(なぜあの作品がないのかを考えだすと、キリがない)、むしろ漫画週刊誌の編集部=生産現場、貸本屋、コミケ、コスプレ、ゲーム化、官公庁や鉄道のキャラ利用、アート化(赤塚不二夫の娘、ロンドン在住のアーティストの赤塚りえ子の作品、ほか)など、漫画をとりまく日本の状況を視野に入れたのが特徴的である。アートを扱う美術館ではなく、人類学的な切り口をもつ博物館ならではの試みだろう。

手塚治虫のコーナー

手塚治虫の展示コーナー、天井から拡大したコマが吊り下げられている

さて、絵画やプロダクトとは違い、漫画を展示する方法には工夫が必要である。しかも日本語の作品だ。原画のサイズは小さいため、会場の天井から拡大したイメージを数多く吊り下げて、天井の高い空間を保たせている。また実際の漫画を並べた本棚を設置し、自由に読めるコーナーをつくり、QRコードから電子書籍にもアクセスをうながす。言語に関しては、いくつかの手法が確認された。原画にアクリルをかぶせ、ふきだしの日本語の上に英訳を貼っているもの。原画の横に拡大した同じイメージを並べ、複製画のふきだし内は英訳とするもの。さらにオノマトペは、コマの欄外に意訳を付すもの。いずれにせよ煩雑になるのは避けられない。また天井から吊るされたイメージも合わせると、同じ絵が3回も登場するのはあまりスマートではないように思われた。そして余談だが、漫画家を紹介するキャプションに血液型まで入れたのは(日本的なのかもしれないが)不要だろう。

赤塚不二夫の娘・赤塚りえ子の作品

実際のマンガ本が並べられている書棚

2019/06/28(金)(五十嵐太郎)

梶井照陰「DIVE TO BANGLADESH」

会期:2019/06/14~2019/08/04

Kanzan Gallery[東京都]

「DIVE TO BANGLADESH」というタイトルは、とても的確に写真展の内容を伝えている。梶井照陰は、2013年にダッカ郊外シャバール地区の縫製工場(ラナプラザ)で起きた大規模崩落事故の取材をきっかけにして、バングラデシュの現実に「飛び込んで」いった。

そこは、想像を超えた混沌と矛盾に満ちた場所だった。ラナプラザは世界中の有名アパレル・ブランドの下請工場だったのだが、そこで働く若者たちは、スラム街で、経済的にはぎりぎりの暮らしを強いられている。梶井は駅の構内や路上で暮らす人々、ヒジュラ(トランスジェンダー)のコミュニティ、炭坑夫などにもカメラを向け、彼らが生きる場所へと降りていこうとした。まずは先入観抜きで撮影し、写真を通じて認識を深め、誠実に彼らと関係を作り上げていこうとする梶井の姿勢は一貫しており、現代の日本人にとっては遠い世界であるはずのバングラデシュの現実が、強い手触り感を保って伝わってきた。

梶井は真言宗の僧侶として佐渡島に暮らしながら、2007年から全国各地の限界集落を撮影して写真集『限界集落──Marginal Village』(フォイル、2008)を刊行し、中国のハルビンも長期取材して『HARBIN 2009-2012』(フォイル、2012)にまとめている。そのような点と点をつないでいくような写真家としての活動が、今や面としての広がりと厚みを持ち始めている。異色のドキュメンタリー写真家として、ユニークな視点を確立しつつある彼の、今後の仕事にも注目していきたい。なお、展覧会にあわせてリトルモアから同名の写真集が刊行されている。

2019/06/27(木)(飯沢耕太郎)

「スタンリー・キューブリック」展

会期:2019/04/26~2019/09/15

デザイン・ミュージアム[イギリス、ロンドン]

移転したロンドンのデザイン・ミュージアムでは、映画監督のスタンリー・キューブリックの展覧会「Stanley Kubrick: The Exhibition」と建築家のデイヴィッド・アジャイの展覧会「David Adjaye: Making Memory」が開催されていた。後者はメモリアル的なプロジェクトに絞って紹介していたが、前者は知られざる初期の作品から始まり、ほぼすべての作品を回顧する企画であり、客の入りも大変によかった。日本の場合、アニメーション系の映画ならば、美術館で展覧会が開催されるが、実写映画ではほとんどないだろう。もちろん、ポスター、当時の記事、脚本、絵コンテ、監督の椅子、撮影に使った特殊なカメラ、編集機材などの資料が展示されているが、ここではキューブリックらしい美術や建築へのこだわりという点から、いくつかの内容を紹介しておこう。

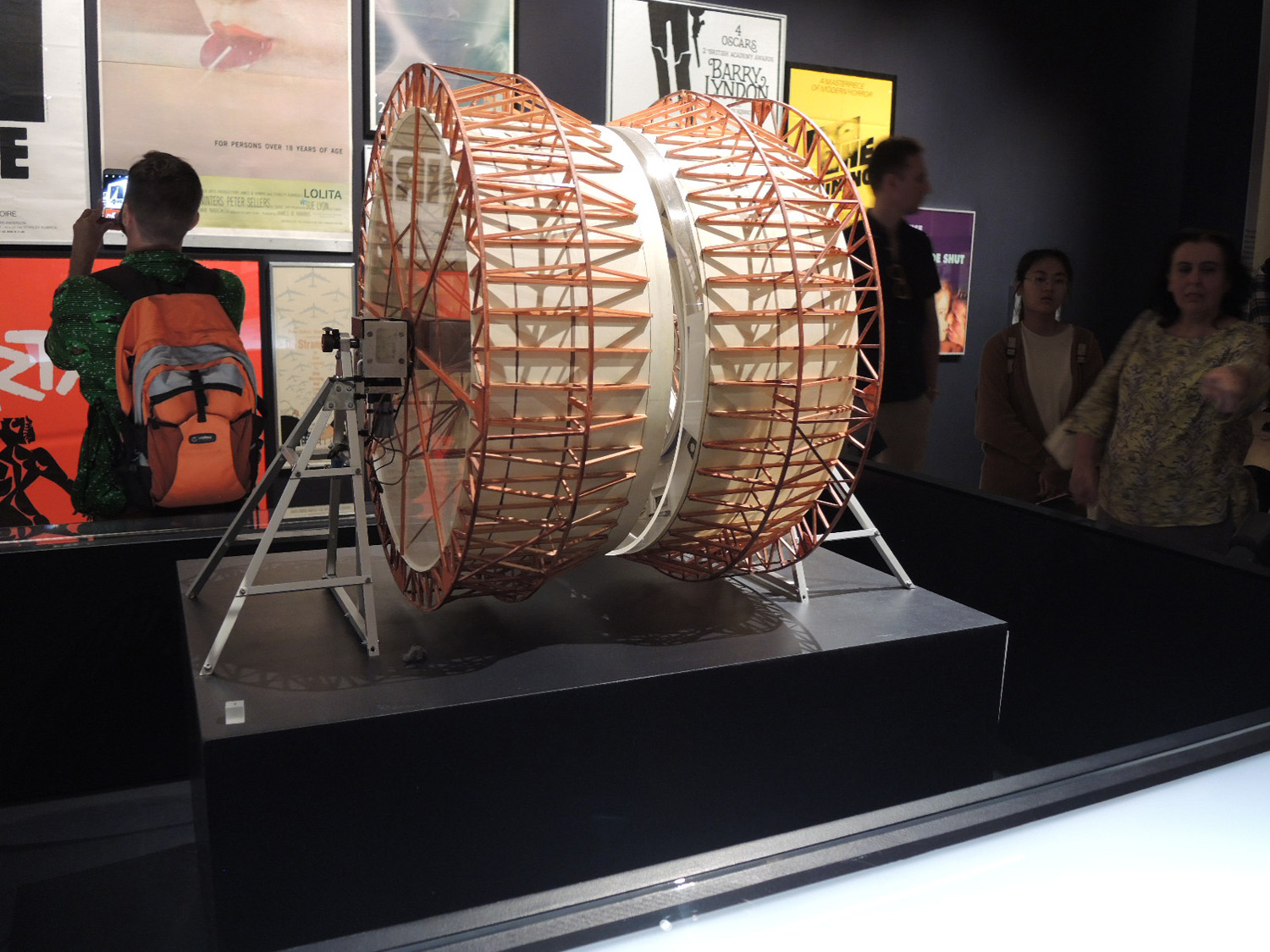

『2001年宇宙の旅』(1968)は無重力を表現するための360度回転するセットのほか、未来的な宇宙船とそのインテリア・デザイン。

『2001年宇宙の旅』の回転セット模型

『2001年宇宙の旅』の回転セット図面

『2001年宇宙の旅』の宇宙船内のインテリア

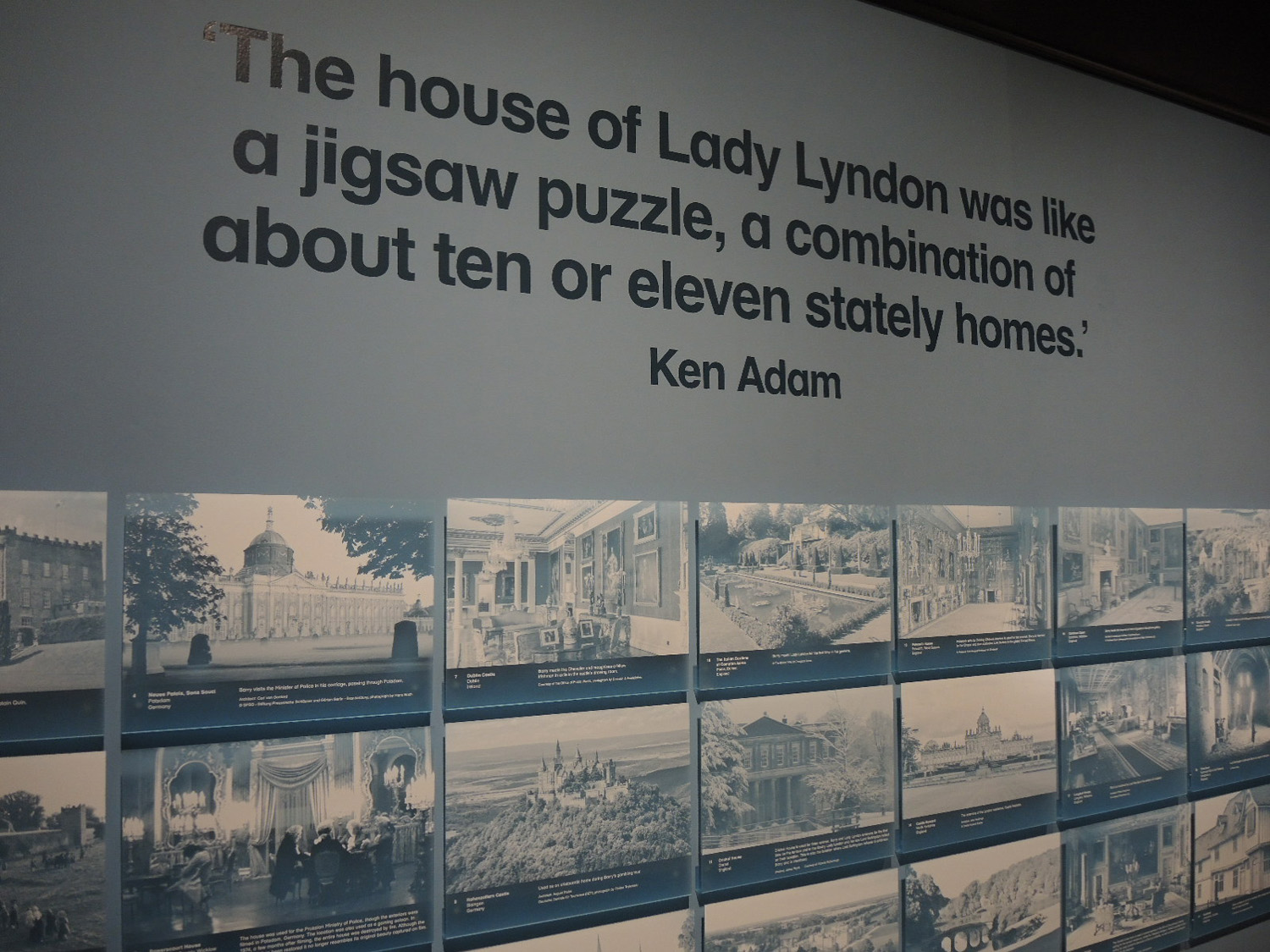

007のシリーズも手がけたことで知られる映画美術監督ケン・アダムによる『博士の異常な愛情』(1964)の会議場における有名な円形テーブルや、『バリー・リンドン』(1975)のロケ撮影のためのヨーロッパの古建築調査。

美術監督ケン・アダムが描いた、『博士の異常な愛情』に出てくる会議場のドローイング

『バリー・リンドン』のためのロケハン記録

着想源となったアーティストからは使用を断られ、映画用に新しく制作した『時計じかけのオレンジ』(1971)のエロティックな家具。

『時計じかけのオレンジ』のコスチュームやエロティックな家具

ベトナムやアメリカではなく、実はイギリスで撮影された『フルメタル・ジャケット』(1987)や『アイズ・ワイド・シャット』(1999)のセット、現場写真、ロケハンの資料。

『フルメタル・ジャケット』のセット写真

そしてアメリカのホテルを参照しつつも、すべてがセット撮影だった『シャイニング』(1980)。模型や家具、セットの図面や写真などがあり、建築的にも楽しめる内容だった。

『シャイニング』のセット記録や写真

いまやCGの処理によって、ここまで大がかりなセットを実際に準備しなくても撮影が可能になった時代だからこそ、改めて当時の映像が凄まじい情熱によって作られたことがうかがえる。また日本映画では、過去の黄金時代はともかく、現在は予算が限られているため、そもそも巨大なセットを組むこともほとんどできない。が、キューブリックは映画のための建築を精密に構想したからこそ、歴史に残る作品群を生みだしたのである。

2019/06/27(木)(五十嵐太郎)

80年代の美術3 諏訪直樹

会期:2019/06/17~2019/06/29

コバヤシ画廊[東京都]

来年、没後30年を迎える諏訪の晩年の絵画を展示。晩年といってもまだ30代半ば、力は衰えていないばかりかむしろピークに達していたように思う。作品は、四曲一双の屏風絵や掛軸など日本画の形式を借りた「抽象表現山水画」とでも呼ぶべき絵画で、画面を三角に分割する幾何学的抽象と、金や群青の顔料を用いた激しい筆づかいによる表現主義の混淆した独自のもの。

諏訪はポストもの派の代表的作家のひとりに数えられるが、それは先行するもの派がゼロにまで還元してしまった美術表現を、もういちど1から立ち上げようと試行錯誤したからだ。そのため彼は、日本の伝統絵画の形式やアメリカの抽象表現主義を参照し、80年代の10年間をかけてこのような形式を完成させていった。しかしいま改めて見ると、良くも悪くも80年代のマニエリスムというか、絵画におけるガラパゴス現象という印象は否めない。

余談だが、意味のないこととは承知の上で、それでも彼がもし生きていたらどんな絵を描いていただろうと、同い年としてはつい想像してしまうのだ。このまま突き進んで日本ならではのガラパゴス絵画を打ち立てたか、あるいはまったく異なるスタイルに宗旨替えしたか。ひょっとしたら筆を置いて、お父さんのように牧師を継いでいたかもしれない。

会場風景

諏訪直樹 PS-8823「波濤の記憶 R」、PS-8824「波濤の記憶 L」(1988)

アクリル、綿布、屏風状[四曲一双], 各163×240cm

[写真提供:コバヤシ画廊]

2019/06/25(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)