artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

鈴川洋平「Apocalyptic Sounds」

会期:2019/01/05~2019/01/22

銀座ニコンサロン[東京都]

鈴川洋平は1979年、新潟県生まれ。2005年に東京綜合写真専門学校を卒業し、2010年代以降に写真新世紀などいくつかの公募展で入賞を重ねてきた。

デジタル化によって画像の自由な加工・修整が可能になったことで、思いついたアイディアを精度の高い写真作品として落とし込めるようになった。鈴川が今回銀座ニコンサロンで発表した「Apocalyptic Sounds」では、「シュレーディンガーの猫」として知られる思考実験が作品のベースになっている。「シュレーディンガーの猫」というのは、「自分をとりまく小さな世界を一つの箱と仮定すると、そこには様々な可能性、選択肢が内在していて、それらの数の分だけ今とは違った僕が存在している」という考え方で、仮想世界、多次元宇宙といったかたちで多くの映画、小説、ゲームなどに取り入れられている。鈴川は、風景や事物をスナップショット的に撮影するだけでなく、それらを巧妙に加工し、彼なりの仮想世界を構築していく。そこで重要な役割を果たすのが、黒いキャップ、ボーダーシャツ、ジーンズの鈴川本人と思しき人物で、彼が狂言回しとなることで、物語がスムーズに展開していた。

発想も、それを写真化していく手続きも、会場のインスタレーションも、かなり高度なレベルに達している。ただどうしても、ありがちなアイディアをなぞっているという既視感が生じてしまうことも否定できない。この種の作品の場合、もう一ひねり、二ひねり加えていかないと現実世界と拮抗する、仮想世界そのもののリアリティを獲得するのはむずかしそうだ。さらにもう一段ギアを上げていってほしい。なお、本展は1月31日~2月13日に大阪ニコンサロンに巡回する。

2019/01/16(水)(飯沢耕太郎)

神楽岡久美「身体と世界の対話 vol.2」

会期:2018/12/20~2019/01/26

ワコールスタディホール京都 ギャラリー[京都府]

中国の纏足、西洋のコルセット、カヤン族の真鍮リングによる長い首……洋の東西を問わず、女性たちの身体は、人工的に骨格を矯正する器具を装着することで、拘束の苦痛や不自由さと引き換えに、絶対的価値としての「美」への恭順を課せられてきた。自らの意思を持った主体ではなく、男性の欲望の眼差しによって成形可能な「物体」として。では、現代の女性は、身体の拘束を代価として得られる美の追求から解放されたのか? 現代の女性の身体は、どのような「美的変形への欲望」をまとっているのか? この問いに取り組むのが、神楽岡久美が現在制作中のシリーズ作品《美的身体のメタモルフォーゼ》である。本展では、第1作《What is Beautiful Body?》が展示された。

展示台の上には、冷たい光を放つ金属と重りやバネでできた奇妙な器具が陳列されている。背後のスクリーンには、実際にそれらの器具を装着しながら、機能と効果を解説する映像が流れる。ヘルメットのように頭部に装着し、骨格を矯正して「小顔」へと引き締め、クレーンで鼻の骨格を高く伸ばす「美顔矯正ギプス」。3kg(!)の重量のドーナツ型の器具を首にはめ、首を細長く成形する「首ギプス」。3つのバネで肩甲骨を内側へ寄せ、背筋を伸ばす「猫背防止ギプス」。筋力トレーニングのようにバネを伸ばす運動をすることで贅肉を落とす「二の腕引き締めギプス」。左右の足をバネで連結し、両足の歩幅を美しく整える「モデル歩行ギプス」。また、骨格図やレントゲン写真を参照して器具をデザインした設計図のドローイングも展示されている。

これらの器具はいずれも「~ギプス」と命名されており、マンガ『巨人の星』に登場する「大リーグボール養成ギプス」を連想させる。だがそれらは、「筋肉」すなわち男性性の象徴たる肉体的強さの錬成を装いながら、「女性の身体美」の養成に奉仕するものであり、強烈なアイロニーをはらむ。

身体の鍛錬や拘束と美へのオブセッション、器具の装着による人為的な身体拡張やメタモルフォーゼ、人工的な畸形性とエロス。系譜として、例えば、マシュー・バーニー、レベッカ・ホルン、小谷元彦(バイオリンを模した器具でピアニストの指を矯正する《フィンガーシュパンナー》や小鹿の脚に矯正具を付けた《エレクトロ(バンビ)》)が想起される。とりわけ、ヤナ・スターバックの《Remote Control》 は、「美」に奉仕させられる女性身体の拘束を扱う点で、神楽岡作品を考える際に示唆に富む(《Remote Control》はクリノリン・スカート型の電動の歩行器だが、檻を思わせる形状の立体作品。装着者はクリノリンのなかに吊り下げられ、リモコンで自ら動きを操作しつつ、鑑賞者によっても操作される)。

纏足やコルセット、クリノリン・スカートは既に滅んだが、「痩身」「二重まぶた」「バストアップ」「O脚矯正」といったさまざまな美容整形の謳い文句は街頭にもネット広告にも溢れ、いまも目に見えない規範として女性の身体を縛り続けている。「小顔」「細い首や二の腕」「すらりと伸びた背筋」「ランウェイを歩くモデルのように優雅な歩き方」……。神楽岡の作品は、単に実装可能な器具のデモンストレーションを超えて、「女性はこのように美しくあるべき」「男性の視線の要請にそって身体を成形すべき」という、女性の身体を常に取り囲む規範を可視化し、拷問用具のようなグロテスクな拘束具として具現化してみせるのだ。

[撮影:中澤有基]

2019/01/12(土)(高嶋慈)

三好耕三「繭 MAYU」

会期:2019/01/08~2019/02/23

PGI[東京都]

三好耕三は1980年代から大判ビューカメラでの撮影を続けている。一般的に、建築写真などで使用するビューカメラは4×5インチ判のフィルムサイズだが、三好はそれより一回り大きい8×10インチ判のカメラを常用してきた。ところが近年、さらにもう一回り大きな16×20インチ判で撮影することが多くなってきている。年齢とともに、体力の問題もあって撮影機材は小さくなるのが普通だが、三好はまったく逆なわけで、ある意味特異な体質の持ち主といえるだろう。フィルムサイズを大きくすることのメリットは、むろん画面の精度が増すということだ。とはいえ、機材が大きすぎて扱いにくくなり、被写界深度(ピントが合う範囲)も狭くなるというデメリットもある。今回の「繭 MAYU」シリーズを見ると、三好が長所も短所も含めて16×20インチ判のカメラの特性を最大限に活かすことで、新たな被写体に向き合っていることがわかる。

さて、今回のシリーズのテーマである生糸の原料となる繭玉は、どこか神秘的な被写体である。カイコの蛹を内に秘めた繭玉は、見る角度や光の状態によって千変万化し、シンプルだが豊かなヴァリエーションを見せる。三好はそれらが「蔟(まぶし)」と称される枡状の区切りの中に一個一個おさめられ、息づいている様を丁寧に撮影している。三好自身の言葉によれば、養蚕農家に通うことは、「少しわくわくの誘惑と、なのになんだか少し物思いになってしまう訪問」なのだそうだ。たしかに、会場に並んでいる写真を見ていると、繭玉が発する不可思議な気配を、「わくわく」しながら全身で感じ取り、シャッターを切っていく写真家の姿がありありと浮かび上がってくる。同じ会場で開催された「RINGO 林檎」(2015)、「On the Road Again」(2017)などの展示もそうだったのだが、三好の近作には「撮る」こと、「プリントする」ことの歓びが溢れ出している。そのことがしっかりと伝わってきていた。

2019/01/11(金)(飯沢耕太郎)

イサム・ノグチと長谷川三郎──変わるものと変わらざるもの

会期:2019/01/12~2019/03/24

横浜美術館[神奈川県]

本展を観るまで、正直、長谷川三郎という抽象画家を知らなかった。長谷川は戦前から日本の前衛美術のリーダー格だったというが、晩年は米国に拠点を移したこともあり、死後はあまり語られることがなかったという。しかしイサム・ノグチに多大な影響を与えた人物として、近年、改めて脚光を浴びることとなった。本展はその2人の交友に焦点を当てたユニークな企画展だ。

2人の出会いは1950年、ノグチが久しぶりに来日した際である。互いのビジョンがよく似ていることを知り、意気投合。以来、固い友情で結ばれ、京都、奈良、伊勢などへ一緒に旅をし、寺社仏閣、建築、庭園、書、絵画、茶道、禅、俳句など日本の文化遺産に触れ、芸術家としてのターニングポイントをそれぞれ築くことになった。この旅によって、ノグチは日本の伝統美や東洋思想に関する思考を深め、長谷川は抽象美術と日本の伝統美との関係に対する迷いを払拭したという。

まさに2人は道連れなのだ。同じものを見て、対話し、刺激し合い、それをそれぞれに咀嚼した末に芸術表現をした。長谷川は抽象絵画に、ノグチは抽象彫刻に。本展の第3章では2人の作品が同空間に展示されていて、見応えがあった。2人の作品を見比べると、やはり世界観がどことなく似ている。東洋と西洋、伝統とモダンの融合という言葉で語るのはもちろん簡単だ。しかしそれだけではない、この似ている感じは何だろう……。長谷川はもともと、油彩画を描いていたが、ノグチとの旅以降は、水墨画や拓本、木版へと転向する。その墨1色の世界が、抽象表現の純化をより極めたようだ。ノグチの彫刻も石や陶、金属などを素直に生かした、力強くも、親しみのある作品が多い。その純粋さというか、健やかさのようなものが2人には共通してあるように感じた。

イサム・ノグチ《書》(1957)

鋳鉄、木、縄、金属、178.8×43.5×40.6cm、イサム・ノグチ財団・庭園美術館(ニューヨーク)蔵

©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York/ARS-JASPAR

[Photo: Kevin Noble]

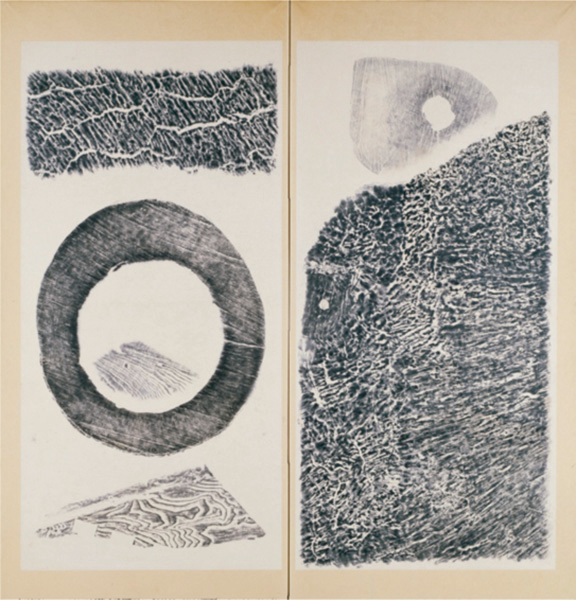

長谷川三郎《自然》(1953)

紙本墨、拓刷、二曲屏風一隻、各135.0×66.5cm、京都国立近代美術館蔵

(展示期間:1月12日~2月13日)

ちなみに長谷川は日本の文化遺産に触れ、もともと、日本には優れた抽象文化があると理解していたという。そのひとつ、俳句も抽象表現であると。なるほど、短い言葉で季節を表し、そのときどきの情景や心情を詠む。ギュッと凝縮された言葉だからこそ、受け手によって解釈はさまざまで、その想像を何倍にも広げられるからか。そんな俳句をはじめ、日本人は知らず知らずのうちに抽象表現に慣れ親しんできたのかもしれない。だから、私は2人の作品を素直に心地良く受け止めることができたのだ。

公式サイト:https://yokohama.art.museum/special/2018/NoguchiHasegawa/

2019/01/11(杉江あこ)

終わりのむこうへ : 廃墟の美術史

会期:2018/12/08~2019/01/31

渋谷区立松濤美術館[東京都]

日本でにわかに廃墟ブームが起こったのは1980年代のこと。バブル景気を前にいたるところで再開発が進み、都市が大きく変貌しつつあったことと無関係ではないだろう。未来の廃墟というべき三上晴子のインスタレーション《滅ビノ新造型》や、解体中の建築を撮った宮本隆司の写真集《建築の黙示録》が注目を集めたころだ。その後も鉄道の廃線や工場の夜景、ダムや橋などの近代遺産を写した写真集が人気を集めているが、意外なことに「廃墟」をテーマにした展覧会はあまり聞いたことがなく、ひょっとしたらこれが初めてかもしれない。

展示は6章に分かれ、まず古典的な西洋の廃墟画に始まり、近代日本人画家の廃墟との出会い、シュルレアリスムの廃墟を経て現代の廃墟画まで、計73点でたどる構成。つまり古今東西の廃墟画をさほど広くない会場で紹介するわけで、やや無理がある。とくに西洋の廃墟画は、ピラネージにしろユベール・ロベールにしろポール・デルヴォーにしろ版画が大半だし、パンニーニやクロード・ロラン、フリードリヒが出てないのも寂しいところ。いっそ付け足しみたいな西洋ものを省いて日本の廃墟画に絞ったほうが明快だし、中身も充実したのではないだろうか。まあそこまで絞ると動員が減るのは間違いないけど。

ともあれ今回のいちばんの見どころは、近代日本における「廃墟の受容と展開」だった。古来日本には廃墟を愛でる心情はあったものの、絵に表わすことはあまりなかったようだ。それはおそらく日本の建築が吹けば飛ぶような木造が多く、時とともに朽ちていくため、悠久の時間を感じさせるような「堅牢な廃墟」が存在しなかったせいかもしれない。おもしろいのは、近代以前の日本にも廃墟画がまったくなかったわけではなく、舶来の版画に描かれた廃墟を模写した伝歌川豊春の浮世絵が残されていること。この絵師はおそらく西洋の廃墟を美しいと思って描いたのではなく、たまたま模写した版画が廃墟図だったというだけの話だろう。

日本に本格的に廃墟画が導入されるのは明治に入ってからのこと。工部美術学校に招かれたイタリア人画家フォンタネージが持参した廃墟の素描を、生徒たちが模写したものだ。その後、百武兼行や松岡壽らが渡欧して廃墟を描くことになるが、しかしそれも風景の一部に廃墟が入っていた程度のもので、そこからは廃墟の持つ意味や象徴性は読み取れない。1930年代からおもにシュルレアリスム系の画家たちが、戦禍の近づく不安な世情を反映させるように廃墟を採り入れるが、今度は逆に象徴性が勝りすぎて廃墟が廃墟らしくしっかり描かれていないのが残念なところ。でもこの昭和の廃墟観を拡大して戦争を軸に1本にまとめれば、おもしろい展覧会になると思う。

最終章では日本の現代都市が廃墟化した風景を元田久治や野又穫らが描いていて、ようやく廃墟画が根づいてきたことを感じさせる。欲をいえば、磯崎新をはじめ建築家の作品も見たかった。

2019/01/08(火)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)