artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

リー・キット展 僕らはもっと繊細だった。

会期:2018/09/16~2018/12/24

原美術館[東京都]

タイトルが示唆するように、きわめてささやかな展示である。普通に絵画や彫刻など、何かの作品がそこに置かれていることを期待して入場すると、おそらく拍子抜けするような内容かもしれない。もちろん、何もないわけではない。例えば、光や風の揺らめき、ドローイングや写真にズレながらかぶさる映像のプロジェクションなどがある。とはいえ、空間を制圧するような強い存在感をもったインスタレーションとも違う。扇風機、透明のプラスチック容器、窓辺のコップなど、使われている素材は日常的なものだ。ゆえに、図と地が反転するような仕かけである。建築を変容させつつ、その空間の魅力を改めて気づかせるようなリノベーションと言えるかもしれない。幾度かでも過去に原美術館を訪れたことがある者なら、リー・キットの展示を通じて、こんな空間だったのかと初めて気づくことも多いだろう。かくしてわずかな介入によって、空間全体が作品と化す。

杉戸洋も、あいちトリエンナーレ2013の名古屋市美術館のほか、宮城県美術館や東京都美術館の個展で、作品と空間が融合するようなリノベーション的な展示を試みた。が、リー・キットの手つきはもっと少ないし、また時間帯や天気など、日差しの状態にあわせて変容していく。さらにそこを訪れる人の存在が空間を変えてしまう。例えば、何も映しださないプロジェクターは、いわば照明のような役割も果たすが、いやおうなく横切る鑑賞者の影を壁につくりだす。それは不意に現われた亡霊のようにも見えるだろう。杉戸はカーペットなどを敷くことで空間に色を与えていたが、リー・キットは色味を帯びたプロジェクションで変化をつくりだす。また既存の窓を強く意識させたり、窓をモチーフにした映像を壁に投影するなどの試みも窓学的に興味深い。原美術館が2020年に閉館するというニュースを聞いてから訪れただけに、この建築をもう体験できないのが余計惜しく思われる。

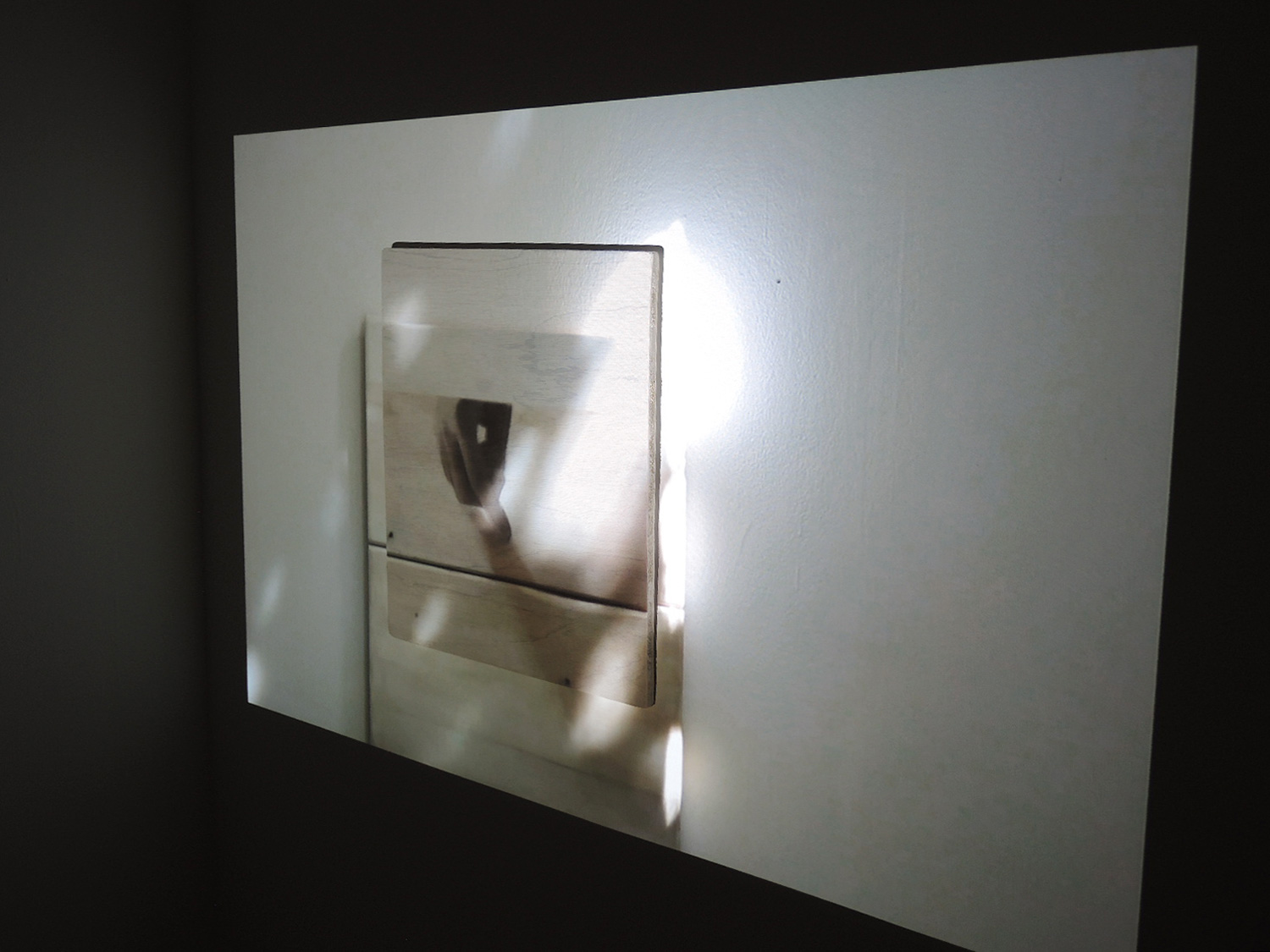

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(2階)

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

会場の様子(1階)

2018/12/14(金)(五十嵐太郎)

澤田知子「影法師」

会期:2018/12/01~2019/12/28

MEM[東京都]

澤田知子の新作は映像作品である。東京・恵比寿のギャラリーMEMの会場では「影法師」と題する「4分31秒ループ」の作品が上映されていた。和紙のようなざらついた質感の白い平面に「影法師」がぼんやりとあらわれ、間をおいて少しずつ消えていく。シンプルな構成だが、さまざまな形の「影法師」があらわれては消えていく様には、観客のイマジネーションを刺激する奇妙な魅力が備わっていた。静止画像の写真作品では、その微妙な揺らぎが失われてしまうわけで、動画の映像作品にする必然性があったということだろう。

ところで、映し出される「影法師」の正体は澤田知子自身だと思うのだが、そのことはどこにも明示されていない。前作の「FACIAL SIGNATURE」(2015)から、澤田は「どうやって人は人を判断するのか」というテーマに取り組んでいるが、本作もその一環だという。たしかに、「影法師」はリアルな写真による描写よりも曖昧であり、不確定性が強まっている。その捉えどころのなさこそが、澤田が本作を制作した最大の理由だろう。結果的に、そのコンセプトが映像作品としてとてもうまく実現していた。

澤田の写真を通じての自己探求の営みも、もう20年以上続いている。そのあいだ、作品のクオリティをしっかりとキープし続けているのも驚くべきことだ。そろそろ、まとまった展示を見てみたいのだが、どこか名乗りをあげる会場はないのだろうか。

2018/12/13(木)(飯沢耕太郎)

題府基之「untitled(surround)」

会期:2018/12/02~2019/01/20

MISAKO & ROSEN[東京都]

題府基之は本作「untitled(surround)」からデジタルカメラで制作し始めた。多くの写真家にとってそうだが、デジタルカメラが「きれいに写り過ぎる」ことは、むしろ作品作りを難しくするようだ。題府はデジタルカメラの「ホワイトバランス」機能を逆用することで、その難題を切り抜けようとした。色味の設定をカメラまかせにすることで、画面全体が青みがかったり、逆に赤みが強まったりする。それとともに、フレーミングをわざと不安定にすることで、「崩れたバランス」を取り込もうとしている。結果的に、彼の新たな試みは、これまでとはやや違った雰囲気のシリーズとしてまとまった。

被写体そのものも、かなり違ってきている。これまでは部屋の中で撮影することが多かったが、今回は横浜市青葉区の実家の周辺を中心に、「郊外」の光景にカメラを向けている。本人のコメントによれば、「撮影エリアがホンマタカシと中平卓馬の中間」ということのようだ。だがエリアの問題だけでなく、縦位置に引き伸ばした、住宅や自販機やブロック塀など、身も蓋もない、そっけない眺めは、たしかにホンマや中平の写真を彷彿とさせるところがある。とはいえ、題府の「untitled(surround)」には、「いま」の空気感が確実に写り込んでおり、被写体の選択、配置もじつに的確だ。新たな「郊外写真」の可能性を感じさせるシリーズとして、成長していきそうな予感がする。

なお展覧会と同時期に、フランスの小説家、詩人のミシェル・ウェルベックと共作した写真文集『大型スーパー 11月(Hypermarché-November)』が「The Gould Collection Volume Three」としてパリと東京で発売された。題府の「Project Family」、「Still Life」、「untitled(surround)」の3シリーズから抜粋した写真と、ウェルベックの詩が合体している。写真とテキストとの絡みが絶妙で、見応え、読み応えのある本に仕上がっていた。

2018/12/13(木)(飯沢耕太郎)

霧の抵抗 中谷芙二子

会期:2018/10/27~2019/01/20

水戸芸術館[茨城県]

1970年の大阪万博ペプシ館で初めて発表して以来、中谷は人工的に霧を発生させる「霧の彫刻」を世界各地で80回以上制作してきた。その「霧の彫刻」を中心とした展示。万博のペプシ館での映像を見ると、霧がパビリオンを包み込むように広がり、知らない人が見たらまるでボヤみたい。ところが森のなかで霧を発生させた記録映像を見ると、自然の霧となんら変わりなく見える。一方、芸術館広場の巨石を吊ったカスケード(人工滝)で発生させた霧は、子供たちが喜ぶ遊びの道具になっていた。時と場所によってこれほど印象が異なり、役割が変わる作品も少ないだろう。

館内で行われた霧のインスタレーション《フーガ》は、かなりシビアな体験だった。細長いギャラリーの一番奥の部屋で30分ごとに上演(ていうのか?)されるのだが、部屋に通されて紗で仕切られた向こう側にズラリとノズルが並ぶのを見て、ちょっと不安になる。あのノズルから気体が噴出するのか……。1年前のメゾンエルメスでの個展のときも不謹慎ながら感じたことだが、今回は部屋が四角くて狭いうえ密室性が高く、壁も床もグレーに統一されているため余計ナチスのガス室を連想させるのだ。背後のドアが閉じられ、水蒸気が噴き出す瞬間、緊張してしまったのはぼくだけだろうか。でもこのインスタレーションはただ霧を出すだけでなく、鳥の映像を向こう側から霧の上に投影することで、あたかも雲の上に昇る朝日のなかを鳥たちが飛び回っているように見せるポジティブな仕掛けがあるのだ。もちろんこれが天国に昇る途上の光景だとは思いたくないが。

2018/12/09(村田真)

小さいながらもたしかなこと 日本の新進作家vol.15

会期:2018/12/01~2019/01/27

東京都写真美術館[東京都]

この展覧会のタイトルを聞いた時に「またプライベート・フォトが並ぶのか」と思った。日本の現代写真において、私的な領域にこだわる写真がかなり多くの部分を占めていることは否定できない。「私写真」「日常写真」などと称される写真群は、たしかに身近な他者や日々の出来事を思いがけない角度から照らし出す新たな視点をつくり上げていった。だがそれらがいま、特に若い写真家たちのなかで、ある種のクリシェと化しつつあることも否定できない。本展もその流れのなかで企画されたのではないかと、やや危惧していたのだ。

ところが写真展に足を運び、森栄喜、ミヤギフトシ、細倉真弓、石野郁和、河合智子の作品を見て、それが杞憂だったことがわかった。ゲイにとっての家族のあり方を、セットアップした場面を設定して掘り下げていく森、やはり同性愛者の視点で、暗い部屋の中でひとりの男性と向き合う経験を視覚化するミヤギ、さまざまな階層、国籍、年齢の人々が入り混じって住む川崎という地域にスポットを当てた細倉、居住するアメリカと日本人という出自のギャップを、巧みに構築されたモノたちの写真であぶり出していく石野、ベルリンという都市の歴史・文化を、建築や彫刻をテーマに浮かび上がらせる河合──彼らの作品は、むしろ日常を支える社会的構造をしっかりと見据えて制作されていたのだ。個の領域は、歴史や社会との緊張関係を踏まえなければ明確には見えてこない。彼らには、その認識がきちんと共有されている。

石野以外の出品者が、写真とともに映像(動画)を展示に組み込んでいることも興味深い。流動化しつつある現実をつかみ取り、定着するのに、静止画像だけではもはや間に合わなくなってきているということだろうか。

2018/12/07(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)