artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

棟方志功と柳宗悦

会期:2018/01/11~2018/03/25

日本民藝館[東京都]

名アーティストに名プロデューサーあり。棟方志功と柳宗悦の関係性を知れば知るほど、まさにその言葉が当てはまる。本展は前期と後期で一部展示を替えながら、2人の師弟関係に主眼を置いた日本民藝館らしい内容だった。

そもそも2人の出会いは昭和11年の春、「国展」の準備中。棟方が20図におよぶ連作「大和し美し」を幅一間(約1.8メートル)の額4枚に収めて持ち込んだところ、「額1枚しか展示できない」と対応する係員と押し問答になった際、同展の工芸部の審査のため訪れていた柳宗悦と濱田庄司がたまたま通りかかり、その展示交渉をしてくれたことがきっかけだった。柳は棟方の版画を見て「これはただものではないぞと思った」と振り返っている。それゆえ、同年の秋に開館する日本民藝館のために高値で同作を買い上げることまでした。後日、柳邸に作品を届けに上がった際、棟方は座敷に置かれていた《二川松絵大捏鉢》に心を奪われ、民藝運動の本質を知ることになる。それ以来、棟方は柳にすっかり懐き、自らの師と仰いで、柳が亡くなるまでの25年間、ほぼすべての作品を柳に届けては助言を求めたという。一方、柳は同志とともに、極貧だった棟方にしばらく生活費援助を行い、小学校しか出ていなかった棟方に教育係までつけさせた。

柳は良くないと思った棟方作品に対しては、彫り直しを命じたり、彩色方法を変えさせたり、ときには大作の一部を抜き刷りしたり、部分的に気に入らない箇所を切り取って表装したりと容赦がない。もちろん、作品をより良くしようと思うあまりの行動である。棟方はそれに対し、いつでも素直に従ったという。本展では2人の間で交わされたたくさんの書簡や、後年に病床の柳を励ますべく、柳が詠んだ「偈(げ/心境を表す俳句より短い詞)」を棟方が版画にした「心偈(こころうた)」などを観ることで、2人の深い信頼関係を垣間見ることができる。どれほど優れた作家であっても、自分の作品を客観的に見ることは難しい。そこで必要なのが作品の良否を見極め、作家のポテンシャルを最大限に高めるプロデューサーだ。柳は棟方のプロデューサーであると同時に、パトロンでもあった。後に大きく羽ばたくことになる世界のMunakataの原点がここにある。

華厳譜《薬師如来の柵(改刻)》(1936)30.0×39.0cm

華厳譜《薬師如来の柵(改刻)》(1936)30.0×39.0cm

水谷頌《布施の柵》(1959)41.0×31.0cm

水谷頌《布施の柵》(1959)41.0×31.0cm

公式ページ:http://mingeikan.or.jp/events/

2018/02/10、2018/02/16(杉江あこ)

グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史

会期:2018/01/23~2018/02/22

クリエイションギャラリーG8[東京都]

あなたが20世紀を振り返るとしたら? この問いをグラフィックデザイナーに投げかけたら、どんな答えが返ってくるだろう。それを試みたのが本展だ。本展は、1953年の創刊から半世紀以上にわたり、国内外のグラフィックデザインを取り上げてきた雑誌『アイデア』を手がかりとしながら、日本の20世紀グラフィックデザイン史の再解釈と再構築を試みる内容である。まず入口側のRoom Cの壁面に目が吸い寄せられる。それ自体がタイポグラフィ作品のように壁面に文字が埋め尽くされていたのだが、足を止めてじっくりと見入ってしまったのは、1850年代から2010年代までのデザイン年表だ。なぜ始まりが20世紀よりもさかのぼる1850年代なのかという謎は、頭の項目を見て納得がいく。1851年に「世界初の国際博覧会、ロンドン万国博覧会を水晶宮で開催」とあったからだ。そう、世界における近代デザインの歴史はおそらくここから始まった。

展示風景 クリエイションギャラリーG8 Room C

展示風景 クリエイションギャラリーG8 Room C

この俯瞰的なデザイン年表を踏まえながら、隣のRoom Aに進むと、今度はよりテーマ性を持ったグラフィックデザイン史へと踏み込んでいく。ここでは新進気鋭の30〜40代のグラフィックデザイナー13人によるプレゼンテーションが展開されていた。各々があるひとつのテーマを掲げ、それに沿ったグラフィックデザイン史を論文に述べ、併せて参照となるグラフィックデザインを展示していた。例えば「土着性と根源的グラフィック」「ブックデザイン 作法と模倣」「純粋限界グラフィック」「善と悪のデザイン」など、興味深い視点が多い。年齢的に彼らがデザインを学び、デザイナーとしての活動を始めたのは1990年代以降となるが、しかし彼らの多くが1950年代あたりのグラフィックデザインから現在までを検証していた点に勉強熱心さがうかがえた。各々が掲げたテーマは、いわば個人の歴史観でもある。まるでその人の本棚を覗くような楽しさがあった。しかし一つひとつの論文が、本や雑誌で読むのにはちょうど良い長さかもしれないが、展示で観るにはやや長すぎると感じ、また参照のグラフィックデザインがほとんどコラージュ形式で展示されていたため、どれが何なのかわかりづらいものが多かった。もう少し上手く編集されていれば、もっと多くの人々に伝わっただろう。

展示風景 クリエイションギャラリーG8 Room A

展示風景 クリエイションギャラリーG8 Room A

公式ページ:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/g8exh_201801/g8exh_201801.html

2018/01/31(杉江あこ)

谷川俊太郎展

会期:2018/01/13~2018/03/25

東京オペラシティ アートギャラリー[東京都]

日本で最も有名な現代詩人といえば、谷川俊太郎だろう。谷川の作品のなかで好きな詩をひとつ挙げるとしたら、私は「カムチャツカの若者が きりんの夢をみているとき〜」で始まる「朝のリレー」だ。中学校の国語の教科書で初めて触れ、カムチャツカという未知の地への憧れや「ぼくらは朝をリレーするのだ」という斬新な表現に、中学生ながらお洒落な印象を抱いた覚えがある。このようにファンならずとも、多くの日本人が谷川の詩に触れた経験があるのではないか。

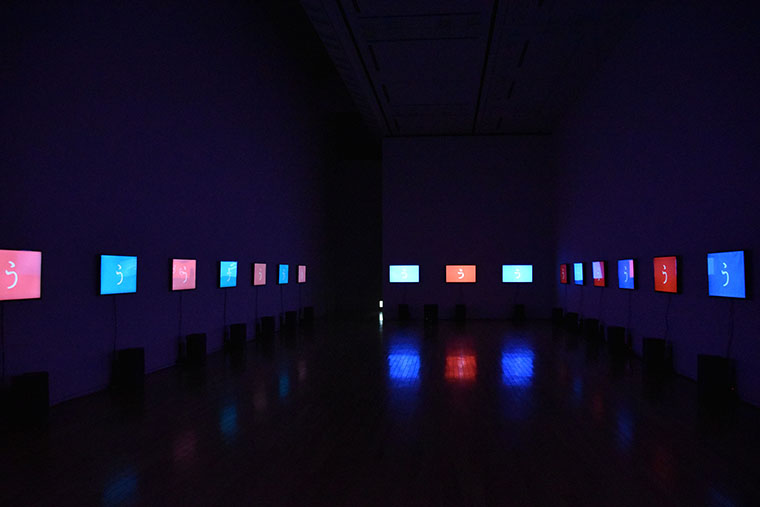

当初、「谷川俊太郎展」と聞いてどういう展示になるのだろうと思ったが、小山田圭吾と中村勇吾の名を見つけてニヤリとする。彼らはNHK Eテレの子供向けデザイン番組「デザインあ」で活躍する音楽家とインターフェイスデザイナーで、2013年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された同名の「デザインあ展」では展覧会ディレクターを務めた。本展のギャラリー1では言葉遊びの要素が強い「かっぱ」「いるか」と「ここ」の3作を題材に、谷川が音読する声と、小山田によるポップな電子音と、中村による弾けるような映像とがミックスされたインスタレーション作品が展開されていた。詩を体感するとはこのことだろう。

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery1

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery1

詩の体感はこのあとも続く。ギャラリー2では「自己紹介」と題した20行から成る詩に沿って、20のテーマで、谷川にまつわる物が展示されていた。「私は背の低い禿頭の老人です」から始まる詩が1行ずつ柱となり、その側面が展示台に仕立てられていたのである。だから最初に目に飛び込むのは、20本の言葉の柱。それらは人の背丈より倍近く高いものがほとんどで、言葉の柱と言葉の柱の間を縫うようにして奥へ進んでいくため、ここでも詩を体感する。展示台には谷川が影響を受けた音楽や本、古いラジオ、書簡、家族写真など、個人的な物が並び、谷川が歩んできた人生や暮らしにぐっと迫る。

言葉の柱という点で、私はつい、2016〜2017年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「デザインの解剖展」を思い出してしまった。でも単なる偶然とは言えまい。なぜなら両展とも会場構成を手がけたのは同じ建築家、五十嵐瑠衣だったからだ。言葉をキャプションや解説という付属的な扱いではなく、展覧会の構成要素として重要な位置づけにすることで、言葉も展示の中心になりうるのだということを本展でますます実感した。

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery2

展示風景 東京オペラシティ アートギャラリー Gallery2

公式ページ:http://www.operacity.jp/ag/exh205/

2018/01/12(杉江あこ)

「ふつう」をつくったデザイナー 桑澤洋子 活動と教育の軌跡

会期:2018/01/12~2018/01/13

桑沢ビル1階[東京都]

「ふつうの人の生活をより良くすること」。この一心で、ジャーナリストや服飾デザイナー、造形教育者として、大正、昭和の時代を走り抜けたのが桑澤洋子である。桑澤洋子の名を知らなくとも、桑沢デザイン研究所と東京造形大学の創立者といえば、なるほどと思うだろう。本展は、彼女の活動の軌跡を紹介する2日間のみの貴重な展覧会であった。同時代に服飾デザイナーとして活躍した女性はほかにもいるが、彼女が際立っていたのは、ドイツの造形学校バウハウスが掲げたモダニズムの思想を身につけていたことである。

本展には桑澤洋子が製作した、もしくは近年にデザイン画や写真を元に再製作された衣服が、「ふだん着」「外出着」「ユニフォーム」の3つに分類され展示されていた。併せてファッションショーも行なわれた。興味深いのは「ユニフォーム」だ。この中には1964年東京オリンピック競技要員作業衣もあった。これは競技場で働く人たちのユニフォームで、屋外作業で寒さが伴うことや袖をまくることが多い仕事であることを考慮し、襟元と袖口をジャージ素材で仕上げたことが特徴だった。実はユニフォームこそ、桑澤洋子がデザイナーとしての力を存分に発揮した分野である。当時、彼女は工場作業衣やビジネスウエアなどのいくつものユニフォームを手がけている。デザインにあたり、彼女は必ず現場に足を運び、実際の仕事を観察し、従業員の意見をヒアリングし、人が本当に働きやすい衣服をつくることに尽力したという。

「デザインは個の問題ではなく、衆の問題であり、社会の問題である」。桑澤洋子が語ったこの言葉は、現在も前述した両校の教育指針として継承されているという。つまりデザインはデザイナーの自己表現ではなく、いわば社会的表現であるということを意味している。高度経済成長期以降、デザインは経済の渦に飲み込まれ、実に矮小化してしまった。しかしデザインは製品に表面的な装飾を施して、単に購買意欲を煽るためのものだけではないはずだ。何やらおしゃれでかっこいいものでもない。デザインで「生活をより良くすること」という、桑澤洋子の思いをいま改めて噛み締めたい。

ファッションショー風景 桑沢ビル1階

展示風景 桑沢ビル1階

2018/01/12(杉江あこ)

鉄道芸術祭vol.7「STATION TO STATION」

会期:2017/11/10~2018/01/21

アートエリアB1[大阪府]

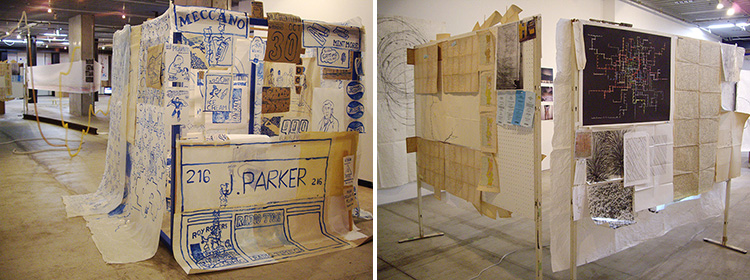

京阪電車「なにわ橋駅」のコンコース内に位置するアートエリアB1では、毎年、「鉄道」をテーマとした芸術祭を開催している。第7回目の今回は、メインアーティストとして、文字、紙、本を素材やテーマに制作するアーティストでグラフィックデザイナーの立花文穂を迎え、立花が編集する雑誌『球体7号』を展覧会という形式で表現した。参加メンバーは、美術作家だけでなく、グラフィックデザイナー、イラストレーター、音楽家、料理家、文筆作家など多彩な顔ぶれが集った。

会場に入ると、ゆるく心地よい音楽が流れ、外も中もイラストで覆われた仮設のキオスクが出迎え、立花らがポルトガルを旅した映像が流れ、ポルトガル料理のレシピや食品サンプルが置かれ、旅情を誘う導入となっている。一見、ゆるく自由で散漫な印象すら与える本展だが、構造的なポイントは2点抽出できる。1点目は、鉄道網、すなわち都市の表皮や体内に縦横に張り巡らされた線路、その自己増殖的な「線」の運動だ。路線や原稿用紙、間取りなど規格化された線を切り貼りしたコラージュ作品、モーターや昆虫を用いた「自動描画機」、レコードの溝の接写、極細の糸で編まれた内臓的なチューブのインスタレーションなどがこの領域を形成する。また、contact Gonzoは、そりに身を横たえ、掘った溝の中を滑走するパフォーマンスの記録映像を出品。線路という決められたルートを、「電車の車体」という外殻をまとわず生身の肉体をむき出しにして突っ走ることで、自らの身を危険に晒すリスクと引き換えに抵抗を示す。

また、もう一つのポイントが、「紙」「印刷」「原稿」である。いわばこの展覧会場全体が書籍や雑誌の立体化・空間化であるが、個々の作品同士は固定された順序を持たず、縦横に伸び広がる地下茎のように、複数の結節点でゆるやかに絡まり合っている。「編集作業」としてのキュレーションを、書籍や雑誌が持つリニアな秩序を解きほぐしながら、鮮やかに示していた。

会場風景

2017/12/24(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)