artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

第25回亀倉雄策賞受賞記念 三澤遥 個展「Just by | だけ しか たった」

会期:2023/07/04~2023/07/27

クリエイションギャラリーG8[東京都]

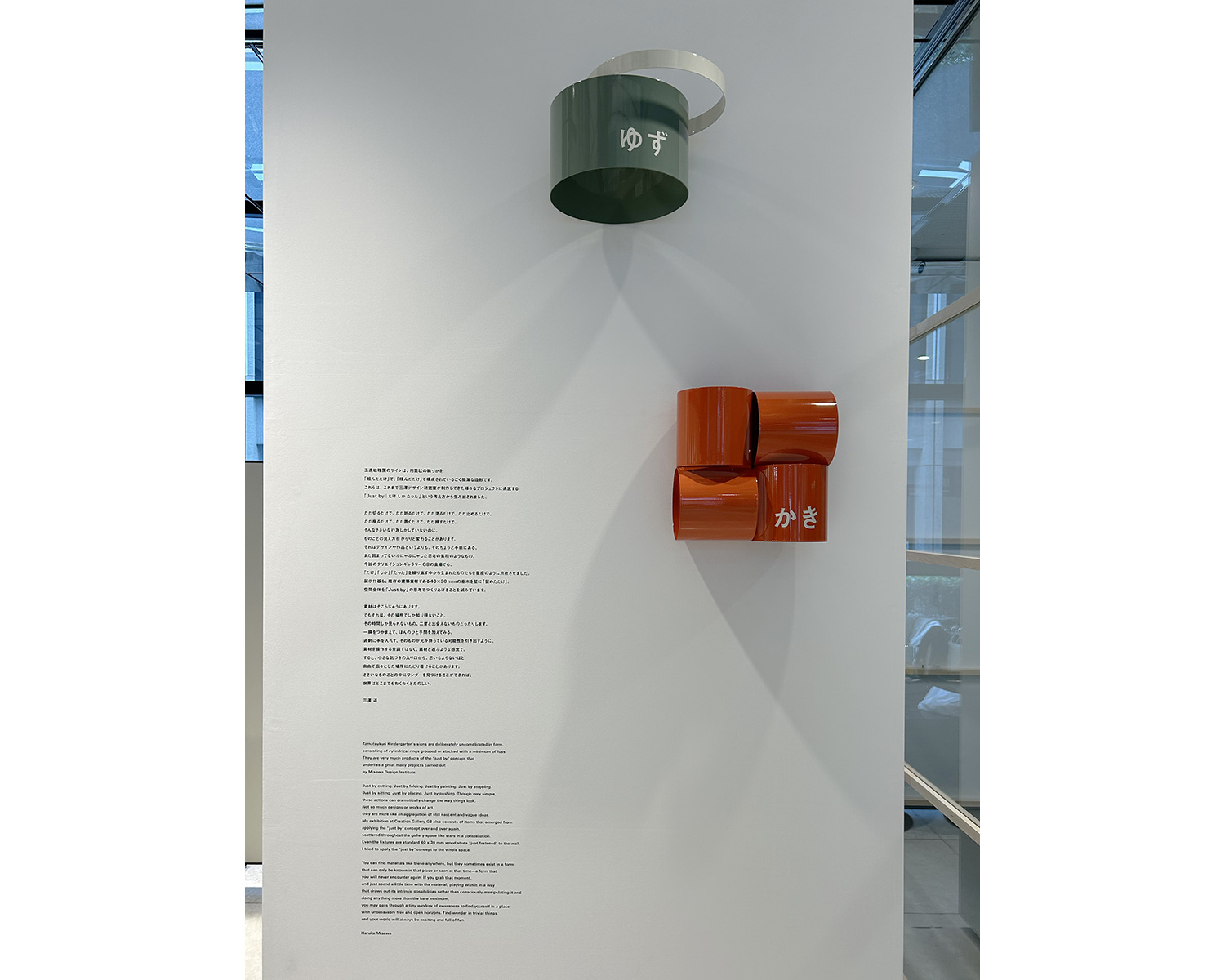

第25回亀倉雄策賞に岡崎智弘と同時受賞した三澤遥。受賞作は、千葉県成田市にある玉造幼稚園のサインである。ここは橋本尚樹建築設計事務所による、いくつもの連続したアーチが建物を囲むユニークな園で、そのサインもありそうでなかったユニークな形状をしている。まるで折り紙でこしらえたかのようなシンプルな円筒状の輪っかを用いたのだ。三澤曰く、輪っかをただ「組んだだけ」あるいは「積んだだけ」で構成されている。例えば組の名前である「さくら」「うめ」「ゆず」「かき」といった花や果物の姿を輪っかの組み合わせだけで見立てた。秀逸なのはトイレの男性用、女性用のサインである。輪っかの組み立て方と色だけで、ここまでサインらしく見せられるのかと驚いた。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

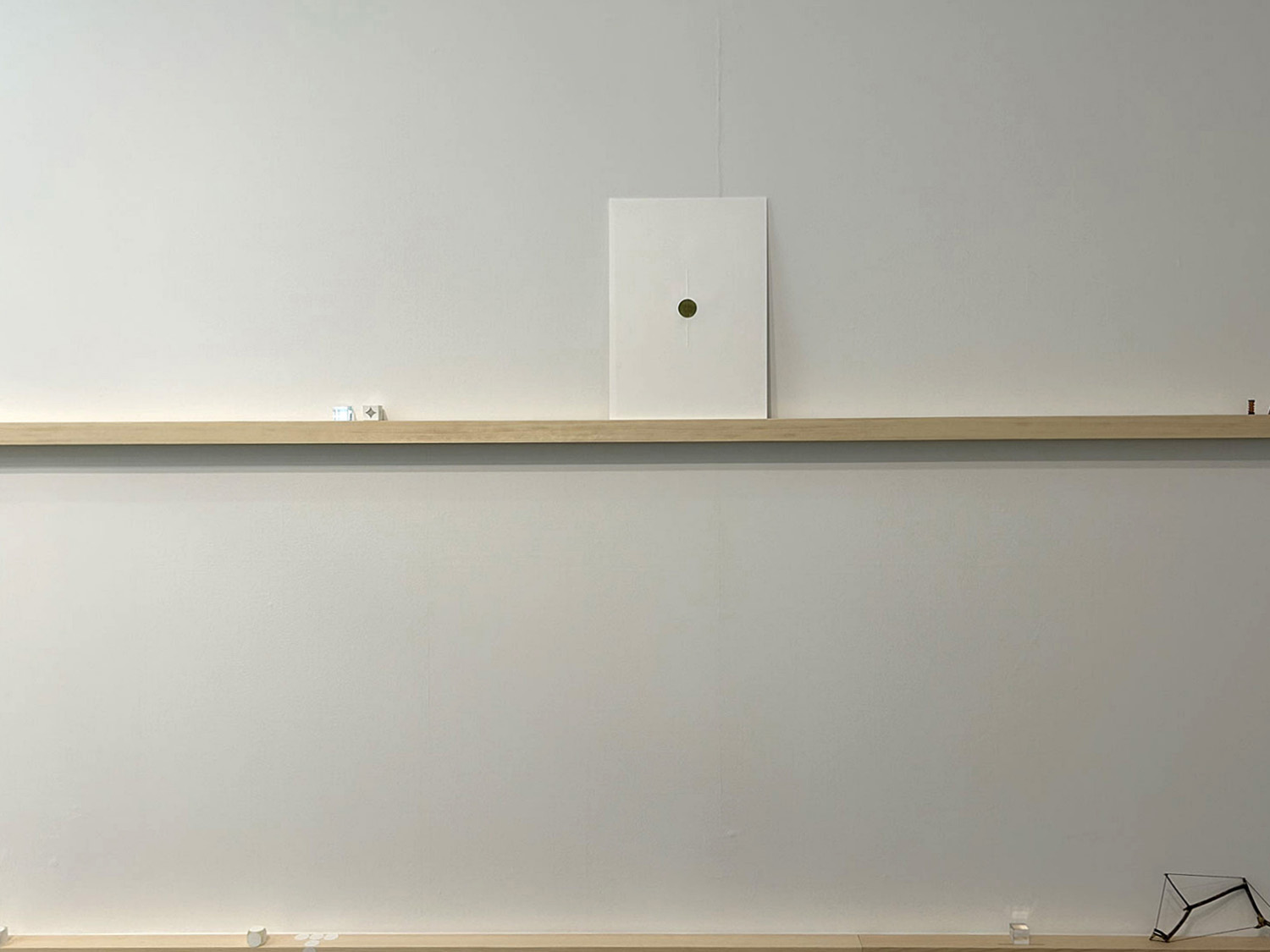

そうした「だけ しか たった」からなる「Just by」という考え方は、三澤がさまざまなプロジェクトに用いてきたものだという。本展もその考え方に則った、「置くだけで」「取るだけで」「積むだけで」「押すだけで」「切るだけで」……と「だけで」の行為から生まれた作品を散りばめた内容となっていた。いや、正確には作品とも違う。「まだ固まっていないふにゃふにゃした思考の集積のようなもの」と解説されている。岡崎智弘 個展「STUDY」でもそうだったが、それは習作のようであり、それ以前のスケッチのようでもある。何ということはなく、紙や鉛筆、アクリル樹脂、ワイヤー、木片、石などの素材を切ったり削ったり貼ったりしただけのものが並んでいた。いわば、彼女の手の痕跡を見るような……。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

什器に関しても既存の建築資材である40×30mm垂木を壁に「留めただけ」なのだが、当然ながら動線を意識した留め方であるし、床にも同じ垂木が迷路のように敷かれていて、その敷き方にも何か意図があるのではないかと勘繰ってしまう。「素材と遊ぶような感覚で」とも解説されているように、まさに三澤の素材に対する愛がヒシと伝わった。きっと素材と戯れることが楽しくて仕方がないのだろう。その楽しさをお裾分けしてもらうような展覧会に感じた。とはいえ、これらが彼女の創造性を生む源泉のようなものだと思うと、あなどれないのである。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/2307/2307.html

関連レビュー

第25回亀倉雄策賞受賞記念 岡崎智弘 個展「STUDY」|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第370回企画展 続々 三澤遥|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年12月15日号)

2023/07/05(水)(杉江あこ)

ガウディとサグラダ・ファミリア展

会期:2023/06/13~2023/09/10(※)

東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー[東京都]

「人間は創造しない。人間は発見し、その発見から出発する」。これはスペインの建築家、アントニ・ガウディの有名な言葉だ。本展でもこの言葉が印象的に使われていて、改めて強い言葉であると感じた。ガウディが「発見」の対象とした創造の源泉は、西洋建築の歴史やスペインに根づくイスラム文化、自然の造形、幾何学、また生まれ故郷であるカタルーニャ地方の風土だったという。世界の名だたる建築家のなかでも、ガウディほど独創性の高い建築家はいないと思うのだが、にもかかわらず、この言葉である。本展ではそんなガウディの独自の建築様式を紹介しつつ、かのサグラダ・ファミリア聖堂へと迫る。

サグラダ・ファミリア聖堂、2023年1月撮影 ©Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

サグラダ・ファミリア聖堂、2023年1月撮影 ©Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

いまなお建設が続いている「未完の聖堂」として有名なサグラダ・ファミリア聖堂だが、いよいよ完成の時期が見えてきたと言われる。本展ではこの謎多き聖堂の経緯や背景を詳しく紹介しており、興味深く観覧した。そもそもこの聖堂は貧しい庶民たちのための救いの場として計画され、彼らから広く集めた献金で建設が始まったこと、ガウディは実は2代目建築家として起用されたことなど、あまり知られていない事実が列挙されていた。そしてガウディが設計を引き継いだ後、巨額献金が入ってきたことを機に、工事途中であったにもかかわらず、彼は「降誕の正面」と呼ばれる大きなファサードを計画し、聖堂のスケールを一気に拡大するのだった。そこから百数十年にわたる建設計画が始まったのである。

展示風景 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

展示風景 東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

そうした建設の推移が年代ごとにわかる写真や、ガウディが外観や内部構造を練り上げるためにつくったという膨大な数の模型の一部、聖堂に一時期設置されていた彫刻の一部などが展示され、サグラダ・ファミリア聖堂の一端を感じることができた。自身は完成を見ることなく後世の人々に建設を託したという点で、いわばガウディの覚悟や執念のようなものがそこにはあった。ちなみにガウディは享年73歳で亡くなるのだが、その死因が路面電車にはねられたからという衝撃の事実も知った。きっと無念だっただろうなと推察すると、サグラダ・ファミリア聖堂がますます尊いものに思えるのだった。いつの日かの完成を機に、私もバルセロナを訪問したいところである。

右奥:外尾悦郎《サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面:歌う天使たち》サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面に1990-2000年に設置 作家蔵

右奥:外尾悦郎《サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面:歌う天使たち》サグラダ・ファミリア聖堂、降誕の正面に1990-2000年に設置 作家蔵

公式サイト:https://gaudi2023-24.jp/

※巡回展あり。

佐川美術館:2023年9月30日(土)〜12月3日(日)

名古屋市美術館:2023年12月19日(火)〜2024年3月10日(日)

2023/06/23(金)(杉江あこ)

Less, Light, Local

会期:2023/06/16~2023/06/25

TIERS GALLERY[東京都]

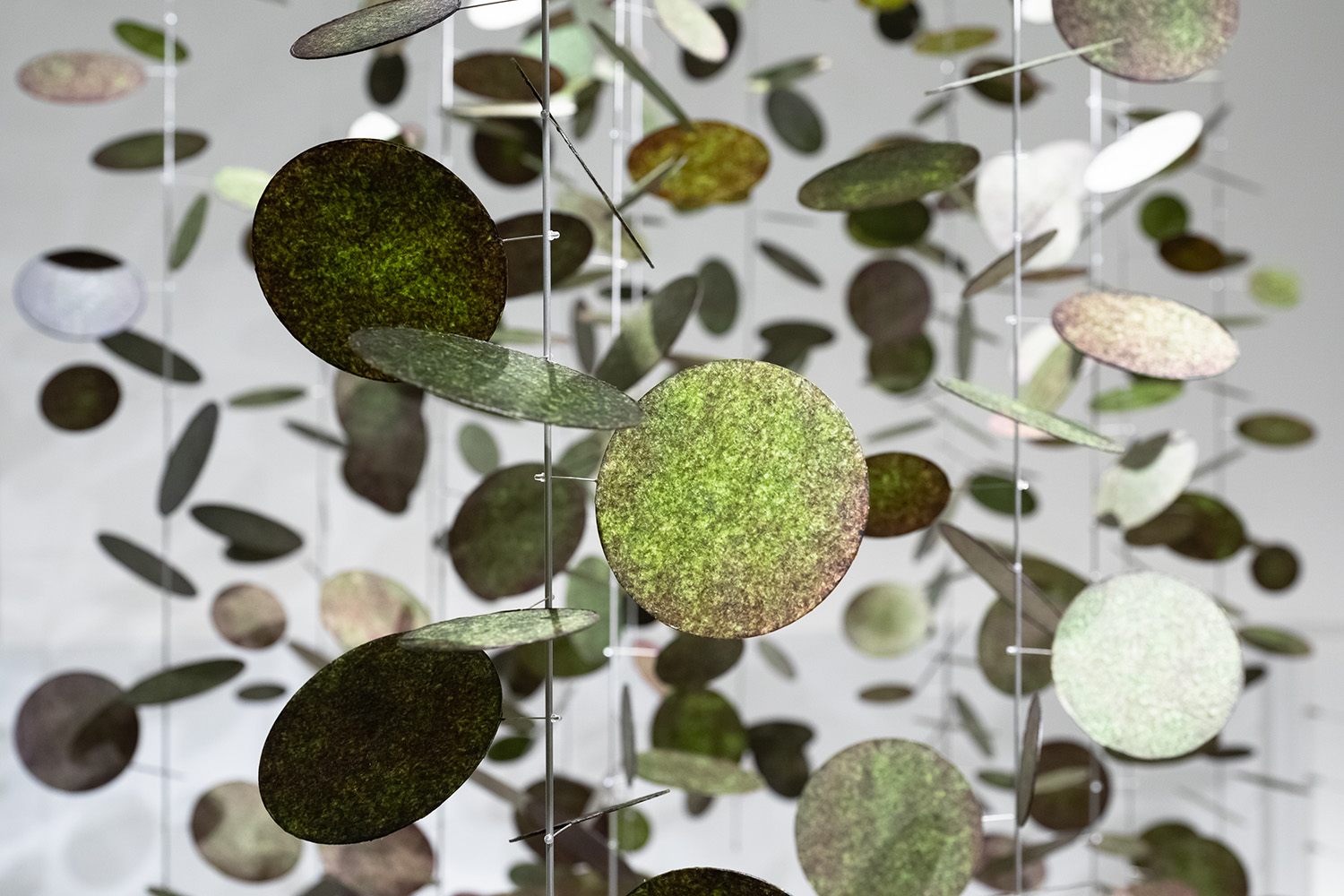

会場に入ると、独特の香りがふわっと鼻をかすめた。本展のお知らせを受けたとき、「海苔」を使った作品という解説を読んで、最初に思ったのがそこに香りはあるのだろうか? という点だった。だから、会場に入ってやっぱり! と思ったのだ。ほんの微かな香りなので、もちろん鼻に付く程ではない。個人的には、私は海苔が大好きである。夫が佐賀県出身ということもあって、特に海苔にはうるさく、わが家の食卓には有明海苔がよく並ぶ。夫曰く「海苔は香りが命」である。

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

食品を題材に使った実験的作品やプロダクトをごくたまに見るが、私の基本的な考えとしては、人間が食べられるものを食べずに別の用途に使うなんてもったいない! その食べ物があれば飢えた子どもたちを救えるのに……である。が、本展の解説には、「近年、気候変動による水温上昇や海流・生態系の変化により、十分な栄養を摂取できず色褪せて育つ海苔が大量に発生。食用に適さず買い手がつかないことから、その多くが焼却処分されています」とある。なるほど、廃棄される運命にある海苔を使ったのか。もし仮にその海苔が色褪せていても食用として問題がないのなら、買い手がつくようにおいしい食べ方の提案や新たなブランディングが必要だろう。しかし色褪せの原因は、本来、海苔に含まれるタンパク質などの成分が十分ではないためだという。栄養価も風味も落ちてしまったのでは、確かに食用には向きづらい。となると、この問題を周知させるのに印象的な作品にして発表するというのは、デザインのひとつの手法なのかもしれないと思えた。

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

展示風景 TIERS GALLERY[撮影:太田拓実]

荒川技研工業のワイヤーシステム、ARAKAWA GRIPを使い、海苔をまるで薄いシートのようにピンと円盤状に張ってつないだインスタレーションや、障子のように用いた照明は、これまでに見たことのない幻想的な風景をつくり出していた。薄いシートをよく見れば、確かに海苔のテクスチャーである。鼻を近づければ、潮の香りもする。本作品はミラノデザインウィーク2023で発表され、評価を受けた凱旋展示だという。海苔を見慣れた日本人でさえ驚きをもって見るのだから、海外の人からすればなおさらだろう。気候変動問題とともに、日本人の食文化も伝える最適なメタファーとなったに違いない。食用に向きづらい未利用海苔をプロダクトやインテリア向けの新素材として可能性を見出すというのは、今後の海苔産業の生き残りの道となるのかもしれない。その場合、海苔の香りをどうするのかが新たな問題として浮上しそうではある。

公式サイト:https://weplus.jp/work/less-light-local/

2023/06/23(金)(杉江あこ)

The Flavour of Power─紛争、政治、倫理、歴史を通して食をどう捉えるか?

会期:2023/03/11~2023/06/25

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

会場の入口に、目を引くフレーズが書かれている。「飢餓はなくならない」。そしてこう続く。「あなたが気にかけない限り」。

本展は山口情報芸術センター[YCAM]が実施する研究開発プロジェクト「食と倫理リサーチ・プロジェクト」の成果展だ。YCAMはその研究の過程でインドネシアを中心に活動する8名の研究者やアーティストによるユニット「バクダパン・フード・スタディ・グループ」(以下、バクダパン)と調査を実施した。展覧会は、バクダパンが2021年の「アジアン・アート・ビエンナーレ」(台湾・台中)や2023年の「foodculture days」(スイス・ヴォー)で出展してきた、インドネシアの食糧危機をシミュレートしたカードゲーム(今回は日本語版)とミュージックビデオ調の映像作品からなる《ハンガー・テイルズ》を入り口に据え、新作《Along the Archival Grain》(2023)の内容はおのずと日本とインドネシアの接点である太平洋戦争中の日本統治下での出来事にフォーカスされた。

[撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

[撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《ハンガー・テイルズ》のカードゲームの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

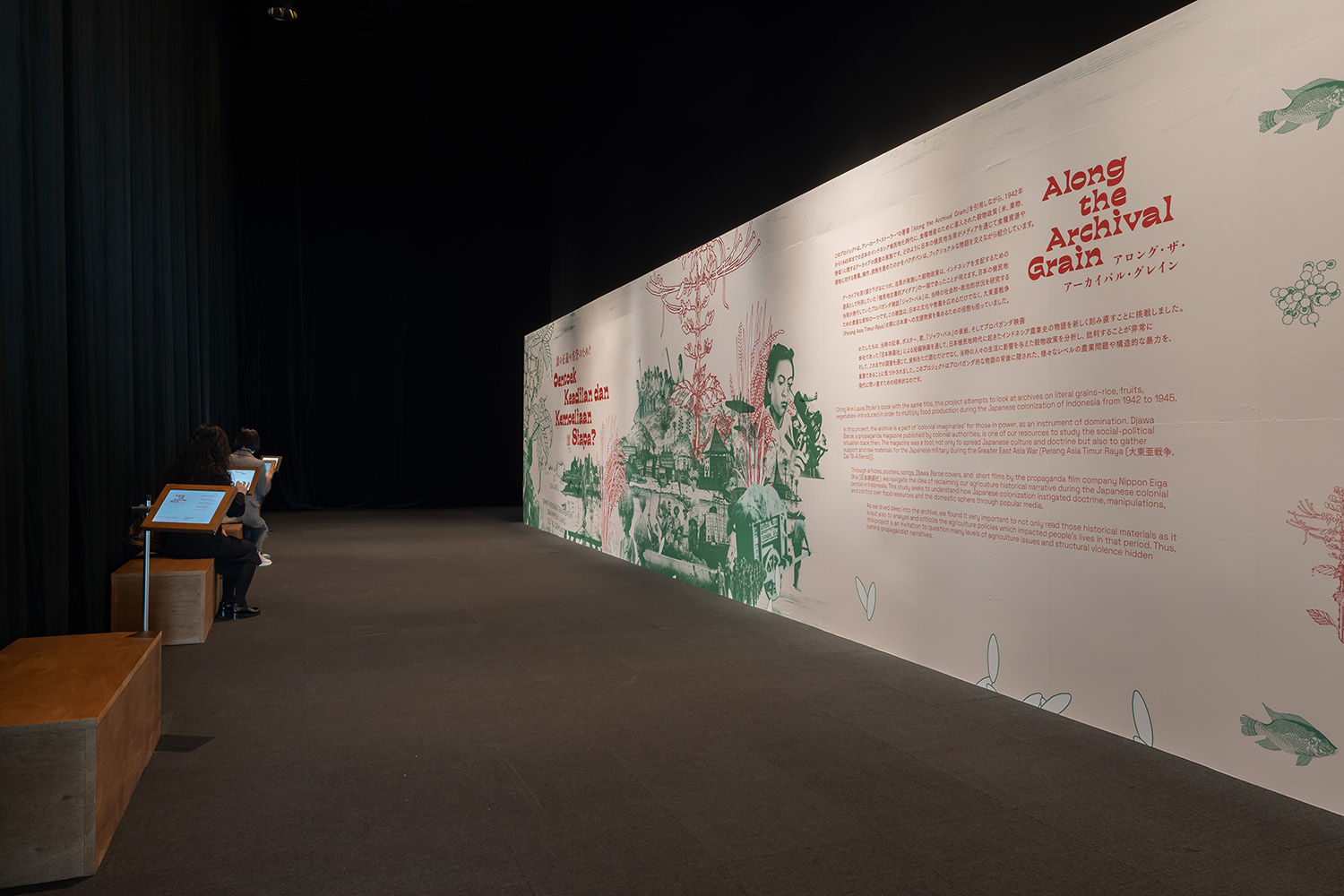

《Along the Archival Grain》は資料展示のパートと映像インスタレーションのパートで構成されている。「資料展示パート」というのはキャプションに書かれている言い回しでもあるが、作品内でも自己言及されているとおり、そこで読めるのは資料を編纂して示された「物語」である。日本占領下の台湾に派遣された日本人作物育種家の磯栄吉による植民地での「ジャポニカ米」の栽培可能品種の研究、その末の「蓬莱米」の開発とその台湾やインドネシアでの展開を皮切りに、日本が第二次世界大戦後の戦争債務処理を「貧困の撲滅」という英雄的な意識のもとに行なった「奇跡の米」の開発に言及することで幕を閉じる。

この物語は5章立てでウェブサイトにまとめられており、会場にあるタッチパネルで観賞者個々人が閲覧できるようになっている。ひとり掛けの椅子ごとに1台の端末というセットが4組あるので、ほかの鑑賞者に気兼ねすることなく、ゆっくりと読むことが可能だ。読了までは30分ほどの物語で、文末に参考資料のURLやQRコードが付随しており、この物語は各種資料への入り口にもなっているといえるだろう。

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)資料展示パートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

物語の冒頭で、磯栄吉の遺稿が引用されている。

「いかなる農夫も作物に対する限りただ誠あるのみで虚偽は許されない。故に人を道徳的にならしめる。(…)それにより民族の健全性が保たれ『農は国の基』となる」

磯が研究した「蓬莱米」は作地面積ごとの収穫量が増加する一方で、それまでの自前の肥料ではなく化学肥料を必要とするといった、「政府が整備したインフラに依存」せざるを得なくなる。インドネシアに対する日本政府による米の独占的な管理が実施された1942年の「米の引き渡し政策」、1943年の「緊急食糧対策」では「蓬莱米」が導入され、収穫高の管理のために諸種間作は禁止、空地があれば農地となったのだ。この施策は、石炭のための大規模伐採と絡まり合い、それまでのヴァナキュラーな営為や環境の破壊、干ばつ、飢餓、害虫を引き起こした。

磯の言葉や物語中で引用されるプロパガンダ雑誌『ジャワ・バル』が示す通り、日本政府による植民地統治ではつねに「農民」が生産者として称揚される。だがそれは、農業という技術をより善きものと位置付けることによって、農業の収穫高の向上が徳の高さに、搾取的な統治の強化が尊い技術の伝達にすり替えられているのだ。物語の後半では、国際稲研究所(IRRI)が害虫や干ばつといった自然災害に強い品種を開発した「緑の革命」が説明されている。そして、そこに参画した日本が開発する「奇跡の米」もまた化学肥料依存度が高く、「飢餓をなくす」という英雄的意識のもと技術による国家的な搾取構造を繰り返していること、1964年には日本が放射線照射米「黎明」を開発し、そのハイブリット種がマレーシアで継続的に研究されているということが示されて幕を閉じる。いずれも物語というにはあまりにも即物的だが、最後に書かれた問いはこの物語の要旨だろう。

「科学技術的な合理性は植民地主義的な傾向があるため、農業知識を共同化し、そこから脱却するためにはどうすればいいでしょうか?」

YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

YCAMバイオ・リサーチ《Rice Breed Chronicle》(2023) [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

バクダパン・フード・スタディ・グループ《Along the Archival Grain》(2023)映像インスタレーションパートの様子 [撮影:塩見浩介/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

映像作品《ハンガーテイルズ》のフレーズ、「ハンガーテイルズ/遺伝子組み換えの食事は美味しいかしら!/ハンガーテイルズ/開発計画で私たちは干からびるのよ!/ハンガーテイルズ」「政府は我慢しろと言うだけ! 我慢しろ! 我慢しろ! 我慢しろ!」。革命を呼びかけるような、抑圧に対する激しい言葉が並ぶが、耳に残る反復的な音楽はどこか気だるげで、映像のメインアイコンは映画『サウンド・オブ・ミュージック』のヒロイン、マリアが満面の笑みでアルプスの山頂で草原を抱くグラフィックの引用だ。

全体的に特権階級に対する市民革命を想起させる言葉だが、そこで選ばれたマリアはナチスドイツ下のオーストリアからスイスへと向かった亡命者だ。ジェームズ・C・スコットの大著『ゾミア― 脱国家の世界史』(みすず書房、2013)は、稲作のような国家的なインフラに依存度が高く、収穫高が管理されやすい作物、すなわち国家運営にとって都合のよい民の在り方とは逆の存在、ゾミアの民について記している。それは「国家」を避けるように山間部を移動しながら焼き畑を行ない根菜を育て、文字を使わず、知識の偏在を回避する生き方である。マリアとトラップ家の人々はスイスでどのように暮らしているのだろうか。あるいは、山間部を移動し続ける生活を行なっているのだろうか。革命ではなく回避のなかに、バクダパンからの問いへの答えはあるのかもしれない。

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2023/the-flavour-of-power/

2023/06/19(月)(きりとりめでる)

第25回亀倉雄策賞受賞記念 岡崎智弘 個展「STUDY」

会期:2023/06/06~2023/06/28

クリエイションギャラリーG8[東京都]

NHK Eテレの子ども向け教育番組「デザインあneo」で、岡崎智弘が制作したコンテンツ映像「あのテーマ」が第25回亀倉雄策賞に選ばれた(三澤遥と同時受賞)。白い紙の上に載った「あ」の文字が分解され、いろいろな動きを小気味よく見せる様子は、子どもに限らず大人も見ていて飽きない。岡崎はこの手のコマ撮りアニメーションを駆使した映像制作を得意とするデザイナーである。本展は同賞受賞記念の個展なのだが、展示作品は「あのテーマ」以外、すべて彼が「スタディ」と呼ぶ個人的な活動で生まれた映像作品ばかりだった。題材とするのは平仮名、漢字、アルファベット、数字、記号……。1映像につき1文字を順に取り上げ、それぞれの文字やそれらが書かれた白い紙に不思議な動きを与えている。まるでその動きを操るがごとく登場するのが、赤い頭のマッチ棒だ。マッチ棒を指で動かしたり押さえたりすると、そのはずみで動きが始まるという構成である。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

岡崎はコロナ禍をきっかけに、毎日、この数秒間の映像をつくる実験を始めたのだという。それは無目的で、完成を目指さず、ただ純粋につくることだけに向き合った時間だ。なぜ、つくるのか。答えは楽しいからである。しかし無目的といいつつも、動きの滑らかさなどを確認したり、その動きを見たときに人間が感じる感覚を観察したりと、実は目的があるようで、なんとなく習作や自己研鑽に近いのではないかと私は捉えた。といっても、彼にとって「苦」ではなく「楽しい」という点で、それは従来の習作や自己研鑽とはやや異なる。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

かつて私も岡崎と一緒に仕事をした経験があるが、彼自身、子どものようなキラキラとした目と好奇心を持った人物である。独特の世界観を内に秘め、そこからアイデアが次から次へとあふれ出てくるような印象だった。そういうデザイナーはつねに何かをつくり続けていないと居ても立っても居られないのだろう。岡崎はスタディと位置付ける内面的な映像作品でありながら、それは多くの人々の目を惹き付ける。例えば頭をぼうっとさせて文字を見続けていると、文字から意味が抜け出て、ただの面白い形に見えてくるという経験をしたことはないだろうか。彼の創作は、そうした視点から出発しているようにも思える。きっと誰もがもつ些細な経験や感覚をくすぐられるのと、ちょっとしたからくりを見るような気分となって目が離せないのだろう。

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/2306/2306.html

関連レビュー

第25回亀倉雄策賞受賞記念 三澤遥 個展「Just by | だけ しか たった」|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年07月15日号)

「イメージの観測所」岡崎智弘展|杉江あこ:artscapeレビュー(2018年09月01日号)

2023/06/14(水)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)