artscapeレビュー

デザインに関するレビュー/プレビュー

性欲スクランブル

会期:2017/04/30~2017/10/09

クシノテラス[広島県]

アール・ブリュットで知られる鞆の津ミュージアムから独立したキュレーターの櫛野展正が昨年立ち上げたギャラリー、クシノテラスへ。いまや制度化されるアール・ブリュットから逃れていくアウトサイダーのアウトサイダーだけあって、エロをテーマにした「性欲スクランブル」展も「性」と「生」がせめぎあうド迫力の内容だった。注目すべきは、地元の広島から、人知れず「性」を創作につなげる活動を続けている逸材を発見し、半田和夫、城田貞夫らの仕事を紹介していること。普通にアート業界にいても絶対に出会わない人たちだ。

写真:上=城田貞夫 下=半田和夫

2017/06/26(日)(五十嵐太郎)

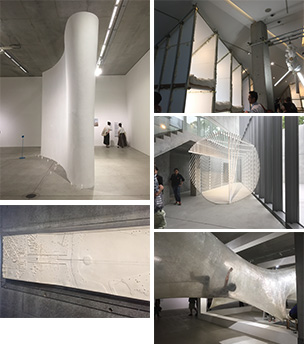

「そこまでやるか」壮大なプロジェクト展

会期:2017/06/23~2017/10/01

21_21 DESIGN SIGHT[東京都]

チラシの表には写真がなく、数字が出ているだけ。いわく、「湖面を渡る100,000m2の布」(クリストとジャンヌ・クロード)、「連続制作時間96時間」(淺井裕介)、「500人が入れる風船」(ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ)……。湖面を渡る10万平方メートルの布というのは、昨年クリストとジャンヌ・クロードがイタリアのイセオ湖で実現させた《フローティング・ピアーズ(浮き桟橋)》というプロジェクトのこと。湖に浮かぶ島に行き来できるようにオレンジ色の布で覆った浮き桟橋を渡し、話題を呼んだ。規模の中途半端さや準備期間の短さなど、いささかクリストらしからぬプロジェクトだが、これが同展の目玉に据えられているところを見ると、むしろこのプロジェクトを紹介するために展覧会が企画されたのかもしれない。

クリストも含めて全部で8つのプロジェクトが紹介されているが、ホントに「そこまでやるか」なプロジェクトは、石上純也の「幅1.35m×高さ45mの教会」だ。数字で書いてもフーンだが、絵でも模型でもいいから視覚化してみれば、そのとんでもなさがわかるはず。底辺が1に対して高さが33.333……つまり1枚の壁が突っ立ってるようなもん。これが実際に中国山東省で進行中というから、「そこまでやるか」というより「そこまでやらせるか」と驚く。

ただこういう展覧会で残念なのは、クリストも石上もそうだが、作品の性質上実物を持ってくるのが不可能なため、プランや模型や映像による紹介に終わりがちなところ。それでも今回、淺井裕介は巨大壁画を、ヌーメン/フォー・ユースは透明テープを使ったコクーンを、ジョルジュ・ルースは錯視を応用したインスタレーションを、西野達は使用可能なカプセルホテルを、それぞれ館内で実現させている(ちなみに西野のキャッチコピーは「実現不可能性99%」だが?)。本展のディレクターは、建築からデザイン、アートまでこなすエディター・ライターの青野尚子さん。そこまでやったか。

2017/06/24(土)(村田真)

「そこまでやるか」壮大なプロジェクト展

会期:2017/06/23~2017/10/01

21_21 DESIGN SIGHT[東京都]

グッドデザイン賞の二次審査の後、「そこまでやるか」展の内覧会に顔を出す。なるほど、それぞれに極めるベクトルの方向は違うが、タイトルどおりのコメントを入れたくなる過激なプロジェクト群である。ブツの凄みでは、やはり石上純也の最小幅1.35m×高さ45m、屋根なしの中国の礼拝堂のプロジェクトに驚く。模型も1/10で、天井いっぱいにつくられている。展覧会の全体としては、クリスト、ジョルジュ・ルース、ダニ・カラヴァン、西野達などのわかりやすいアート・プロジェクトも入れて、初心者にもやさしい内容だった。

写真:左上から=石上純也、ダニ・カラヴァン 右上から=西野達、ジョルジュ・ルース、ヌーメン/フォー・ユース

2017/06/22(木)(五十嵐太郎)

エリック・カール展

会期:2017/04/22~2017/07/02

世田谷美術館[東京都]

『はらぺこあおむし』で知られるアメリカの絵本作家・エリック・カール(1929-)の回顧展。おそらく偶然だと思うが、三鷹市美術ギャラリーの「滝平二郎の世界」展と会期が同じだ。そして興味深いことに、エリック・カールと滝平二郎の絵本は、その手法──切り絵──の点で共通している。ただし、その表現では両者はかなり異なっており、エリック・カールの作品はコラージュと呼んだほうが正確か。すなわち、あらかじめ薄紙を絵の具で彩色する。筆やナイフのテクスチャーはそのとき薄紙の上に現れる。そして色の付いた紙をさまざまなかたちに切り抜き、貼り合わせて人や動物、虫たちを構成する。鮮やかな色彩の組み合わせは同じ紙の上で絵の具を塗りあわされて生まれることもあれば、別々に用意された紙のコラージュで表されることもある。淡い色の薄紙を重ね合わせれば虫の羽の透けたイメージが表現できる。コラージュの上からさらに筆が入れられることもあるが、カールのシャープな輪郭の色面は紙を切り抜くことで生まれるのだ。この手法は、彼の初期の仕事である雑誌広告に現れ、これに目を留めた絵本作家で詩人のビル・マーチン・Jr(1916-2004)との共同作業によってカールは絵本の世界へと進むことになった。

回顧展ではあるが、展示は時系列ではなく、前半は原画やダミーブックがテーマ別に分けられ、後半はカールの生涯と彼が影響を受けた画家たちの仕事、日本との関係を語る作品と資料で構成されている。切り絵によるコラージュと言えばアンリ・マチスの《Jazz》が思い浮かぶが、じっさいカールは影響を受けた画家としてヴァシリー・カンディンスキー、フランツ・マルクらとともに、アンリ・マチスの名前を挙げている。展示作品の中では、絵本の仕事を始める前のものと思われる素描や、1950年代はじめのリノリウム版画が興味深かった。

以前からうすうすと感じていたことであるが、作品を通して見て、(こう書くと大いに誤解を招きそうだが)彼はあまり絵が上手くないのでは、という印象を受けた。動物たちはまったくリアルでないし、色彩も忠実ではない。彼の描く人物に美男美女は(ほとんど)いない。技法による表現の制約もあるかもしれないが、ダミーブックに見られるスケッチを見ても同じ印象だ。デフォルメというのともまた違う。線やかたちに様式を感じない。それならば彼の作品の魅力はどこから生まれてくるのか。物語か、色彩か、テクスチャーか、レイアウトか、『はらぺこあおむし』に見られるような造本上の楽しい仕掛けか。おそらくそのすべて。彼の作品が一枚ものの絵画ではなく、物語を持った絵本である以上、本の大きさ、重さ、紙の厚みも含むすべての要素の調和によって作品の印象がかたちづくられている。作品の原画が一つひとつばらばらに展示されていたことで、そのことが改めて意識に上った。そしてそこに思い至って、彼のキャリアがグラフィック・デザイナー、アート・ディレクター、イラストレーターから始まっていたことを思い出した。[新川徳彦]

2017/06/18(日)(SYNK)

2017年度 コレクション展I 時を映す女性像

会期:2017/04/11~2017/06/18

BBプラザ美術館[兵庫県]

明治期から現代における女性像の表象を、西欧と日本の作家たちの作品から見る展覧会。神戸ゆかりの作家、松本宏(1934-2013)の特集展示を加え、館蔵品およそ70点が展覧された。西洋画が日本に導入されるにあたって要請されてきた基礎的な鍛錬は、裸婦像のデッサンであった。本展では、美術家たちが西洋由来の技法で平面に三次元的な女性像をいかに描こうとしたかという葛藤を、藤島武二や安井曽太郎らの裸婦像から垣間見ることができる。また日本近代の作家たちにとっての学習モデルとなってきた、ルノワール、ロダンによる作品も展示された。また、神戸に縁の深い西村功や横尾忠則、小磯良平、網谷義郎などの作品群も興味深い。なかでもデザインに関わって面白いのは、マリー・ローランサン《牡鹿》に見る衣装デザイン。彼女は、バレエ・リュス(ロシア・バレエ団)初演『牡鹿』の舞台装置と衣装を担当した。プーランクが作曲したこのバレエ音楽は、そもそもディアギレフに依頼されたもの。バレエ・リュスのコスチュームのなかでローランサンのそれは比較的シンプルであろうが、目に快い優しい雰囲気がある。展示品のなかでこのローランサンの描いた女性像だけが、女性作家による唯一のものというのも目を引く理由かもしれない。[竹内有子]

2017/06/17(土)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)