artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

片山達貴「voice training」

会期:2018/06/19~2018/06/30

「アァー…」「エー…」「ウァー…」という引き伸ばされた母音が、二重に重なり合いながら響く。2面プロジェクションの映像ではそれぞれ、互いの口や鼻、喉を指で触り、相手の発声を操作しようとする2人の男性の姿が映される。唇を横や上下に引っ張る、丸くすぼめさせる、鼻をつまむ、喉に接触する。相手からの干渉を受けるたびに、母音の音が変化し、あるいはくぐもった声となる。片山達貴の映像作品《ボイストレーニング_1》では、互いの発生器官に介入し、こねくり回し、身体に外側から力を加えて声を変化させることで、「声」が可塑的なものであることが音響的に示される。

片山達貴《ボイストレーニング_1》 2018

片山によれば、本作の制作に至る経緯として、結婚相手の母親が中国残留孤児2世(ネイティブの中国語話者/日本語は第二言語として成人後に習得)であり、意思疎通をはかるために、彼女と行なった中国語の発音練習を記録した映像作品《口づくり》があるという。差し向かいで発音練習をひたすら繰り返す行為は、自身の母語と向き合うきっかけになり、「自分の口は母語によって形づくられ、母語に制限されている」感覚が芽生えた。そこから、「自分の声はどこまで自分だけのものと言えるのか」という疑問が派生し、外部からの影響/自らの意志がせめぎ合うあわいを探ろうと、本作を制作したという。

「新しく家族になる人とのコミュニケーションをはかる」というポジティブな目的で始められた《口づくり》とは異なり、《ボイストレーニング_1》では、性差、年齢差、異言語の話者であること、「教える-模倣する」といった2者間のさまざまな差異はフラットに均され、声に介入し変化させる加圧的な「外側からの力」が何であるのかは、曖昧にぼかされている。ゆえに、見る者はそこにさまざまな「力」の発露を想像することが可能だろう。それは、ジェンダーや社会的立場など、日常的に私たちの身体的ふるまいを規定する社会的な関係性であり、「訛りの矯正」「正しい発音」「標準語」といった、教育やマスメディアを通して「国民の身体」として統制・均質化しようとする力である。あるいは、もしこの2人が異言語話者であった場合(例えば、日本語話者と韓国・朝鮮語話者であった場合)、「支配的言語の強制」「母語の剥奪」といった植民地的暴力を想像することも可能だろう。本作は、「_1」と銘打たれているように、パフォーマーを変えてシリーズ化が構想されているという。シリーズ化を通して、テーマの発展とより深い掘り下げに期待したい。

2018/06/23(土)(高嶋慈)

都美セレクション グループ展 2018

Quiet Dialogue: インビジブルな存在と私たち

会期:2018/06/09~2018/07/01

東京都美術館 ギャラリーA[東京都]

さまざまな地域、時代状況における「女性」のあり方に焦点を当て、ジェンダーを多角的に検証するグループ展。ソビエト時代から多くの女性で構成されてきたモスクワ地下鉄の監視員のポートレイト、戦前・戦中の婦人参政権運動を牽引した市川房枝、中世ヨーロッパの魔女のイメージと実際に魔女狩りの対象にされた現実の女性など、対象は多岐に渡る。とりわけ、「声の複数性」/「単線的な声への集約」という構造や、「性産業従事者」/「再生産労働従事者」という女性の労働状況をめぐる対比の点で興味深く、秀逸だったのが、本間メイと川村麻純の作品である。 本間メイの映像作品《Anak Anak Negeri Matahari Terbit ─日出ずる国の子どもたち─》は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、性産業に従事するため、東アジアや東南アジアに人身売買された日本人女性について、フィクション/ドキュメンタリーを織り交ぜて考察する。複数の斡旋業者に売買され、各地を転々とし、梅毒にかかった女性の自伝風の語り。「異邦の地で日本語を忘れた老婦人」について報じる新聞記事。「売春と梅毒の輸出は、ヨーロッパの倫理と健康を脅かす」と懸念を語る男性の声。第二次大戦末期のインドネシアで、学校で習った日本語の歌を覚えていると語る現地の老人。複数の視点と声を織り交ぜながら、小説やオペラに描かれたセックスワーカーを含む多様な女性像を通して、「日本人女性」のイメージ形成についての検証がなされる。

本間メイ《Anak Anak Negeri Matahari Terbit ─日出ずる国の子どもたち─》2018

一方、川村麻純の映像作品《home/making》では、戦前から2018年現在に至るまでのさまざまな「家庭科」教科書の文章を、若い女性が淡々と朗読する。川村が注目するのは、「家庭科は、教科書のなかで唯一、女性が一人称で登場する科目」である点だ。「私」「私たち」は、料理、一家団欒の準備、洗濯、掃除といった家事や育児、再生産労働への従事を「女性にとって自然で、理想的な、家族に奉仕する喜ばしいもの」として語り続ける。驚くべきは、時代差をつらぬく一貫した連続性だ。ここで女性たちは、「私(たち)」という主語として語ることを与えられつつも、再生産労働に従事する者として、その仮構された主語の下に再び統合されるのだ。複数の異なる時代にまたがる教科書の文章のコラージュであるにもかかわらず、シームレスに続く朗読やループする映像は、その統合の回路の果てしなさを暗示する。だが、時折挿入される、ごく平凡な台所や洗濯場を映す映像が、「無人」であることに注意しよう。そこに存在するにもかかわらず、「インビジブル」なものとして不可視化され、空気のように透明化しているのは、いったい何か。川村の作品は、性別役割分担を内面化し、自明なものとする態度そのものについて、静かに問いかけている。

川村麻純《home/making》2018

2018/06/16(土)(高嶋慈)

余越保子サウンド・インスタレーション「首くくり栲象と黒沢美香 ふたりの声とことば」

会期:2018/05/19~2018/05/20

ArtTheater dB KOBE[兵庫県]

自宅の「庭劇場」で首を吊るパフォーマンスを、日々の行為として約20年間にわたり継続した首くくり栲象。「日本のコンテンポラリーダンス界のゴッドマザー」とも称され、「ダンス」へのラディカルな問いで80年代から日本のダンスを牽引してきた黒沢美香。2016年12月に亡くなった黒沢と、今年3月に亡くなった首くくり栲象という二人の遺した声が、映像とともにサウンド・インスタレーションとして発表された。監督、撮影、編集を担当したのは、ダンサーで振付家の余越保子。映画「Hangman Takuzo」の撮影準備として行なった約1時間のインタビュー音声に、テストクリップとして撮影した「庭劇場」や自宅内の様子の映像が重ねられている。

乱雑に散らかった部屋。淡々とストレッチをする黒沢。栲象がまとった防寒着が、部屋の寒さを物語る。その空間を、全裸でゆっくりと歩行する川村浪子が横切っていく。異様な緊張感が部屋に走る。インタビューの質問を受け、首を吊るパフォーマンスを始めたきっかけや練習方法について栲象が語り始める。身体と意識、重力、傷みをめぐるその言葉は思索的だ。身体にハードな負荷をかけることで、意識が研ぎ澄まされ、「樹と一体になる」と栲象は語る。首にかけた縄を外して地上に脚を下ろした瞬間、それまで消えていた雨音が一気に聴こえ始め、紙一枚の重みさえ新鮮に感じられるという。それは、擬似的な「死」を潜り抜けることで逆に「生」をその都度生き直す儀式であり、「5時間前から庭劇場のパフォーマンスの体勢に入る」という栲象は、「毎日、首吊りをするために生きる」という逆説的な生を生きることになる。

とりわけ本作のハイライトとして感じられたのは、「ダンスとは何か」という質問に答える黒沢の言葉に、まさに首吊り中の栲象の映像が重なるシークエンスだろう。「ダンスは変身するためのドア、道であり、変身が起こらないとダンスが立たない」「意識や自我が後ろに退き、身体が前面に出る、それがダンスの始まり」と語る黒沢の声が流れるなか、樹からぶら下がる栲象はゆっくりと回転しながら両手をたゆたうように動かし、穏やかな笑みすら浮かべているように見える。日常と表現が結びついた二人の遺した声が凝縮された、密度の濃い一時間だった。

2018/05/20(日)(高嶋慈)

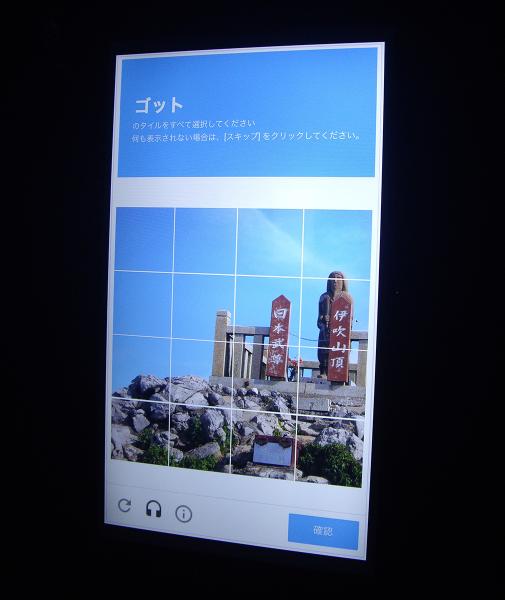

ゴットを、信じる方法。

会期:2018/05/19~2018/06/03

ARTZONE[京都府]

メディア・アートと技術的更新、ネット感覚に対する世代間の差異、「オリジナル」の物理的復元/(再)解釈行為の振幅で揺れる「再制作」、キュレーションにおける作家性の代行など、多岐にわたる問題を含むプロブレマティックな企画。アーティスト・ユニット、エキソニモが制作したメディア・アート作品《ゴットは、存在する。》(2009-、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]「オープン・スペース2009」展)を、約10年後に、「ゴットを信じる会」という匿名的集団が再制作し、「ゴット」の存在の検証を試みるというのが本展の枠組みである。

展示構成は、3つのパートから成る。1)導入部として、展覧会開催までのプロセスの紹介。NY在住のエキソニモに代わり、京都造形芸術大学の学生によって結成された「ゴットを信じる会」が再制作を行ない、かつ旧作を当時のまま再現するのではなく、約10年間のメディア環境の変化を踏まえて再制作することに決まった経緯などが示される。2)《ゴットは、存在する。》の展示記録や関係者の証言を集めたアーカイブ空間。作品の発表当時、10代前半だった「ゴットを信じる会」メンバーは同作を実見しておらず、再制作にあたり、展示記録や関係者へのインタビューを収集した。同作の展示に関わった2人の学芸員(ICCの畠中実、「世界制作の方法」展[2011]を企画した国立国際美術館の中井康之)と、2人のメディア・アーティスト(渡邉朋也、谷口暁彦)の話からは、ニコニコ動画やTwitter、セカンド・ライフのアバターなど、当時の新しいインターネット感覚に対してエキソニモが敏感に反応して作品化したことが分かる。

会場風景 [撮影:守屋友樹]

ここで作品概要を確認すれば、《ゴットは、存在する。》は、作家によれば「標準的なインターフェイスやデバイス、インターネットのなかに潜む神秘性をあぶり出すことをテーマにした一連のシリーズ」とされており、例えば《祈》は、掌を合わせて祈る形のように光学マウスを重ねることで、ディスプレイのなかのカーソルが微振動を続ける状況を作り出す作品である。《gotexists.com》では、「神」というキーワードでウェブ検索し、検索結果のサイト上に表示された「神」の文字が全て「ゴット」に置換され、《噂》では、同様にTwitter上で「神」の検索結果が「ゴット」に置き換えられたタイムラインが続々と表示されていく(「神奈川県」は「ゴット奈川県」に、「神動画」は「ゴット動画」になるといった具合である)。いずれも、デバイスやシステムのバグやエラーのような状況を装いつつ、人間の操作が介在しないまま、ある種の超自然的な力が顕現したり、「ゴットの存在する世界」がネット空間のなかで自律的に立ち上がる感覚を可視化している。

では、今回の第三者による再制作は、どのようなものなのか。3)再制作の展示パートでは、縦位置の液晶ディスプレイが2枚、対面して置かれ、片側ではGoogleリキャプチャの画像認証の画面が表示されている(グリッド状に表示されたさまざまな画像から、「ゴットの画像」を全て選択するよう要請される)。この画像認証は、迷惑メールの自動送信を防ぐため、送信者がロボットでないかを確認するために用いられるものだ。そして、もう一方のディスプレイでは、「私は、ゴットではない。」という一文が入力/消去を繰り返している。

ゴットを信じる会《告白》 2018

観客が身体的に触れられない仮想空間内に超越的に「存在」する、一種の霊性を帯びた「ゴット」の出現から、「ゴット」の存在を決定するのは「観客」側の認識の問題であるとする態度表明へ。エキソニモ作品と再制作の間に横たわるのは、こうした転回ないし断絶である。そしてここには、スマホやiPadなど端末の小型化、ネットの常時接続、タッチパネル操作など、マウスやキーボード、カーソルといったインターフェイスを無くして画像と直接接触しているような身体感覚の変化や、「リアル/バーチャル」の二項対立の解消がある。メディア・アートの最良の作品が、単なる技術的反映にとどまらず、技術それ自体への批評を含むとすれば、メディア環境の変化およびそれがもたらす身体感覚を加味して「オリジナル」を大幅に書き換えたこの再制作は、チャレンジングな試みとして、一定の評価に値するだろう。

だが同時に、ここには致命的な欠陥がある。カーソルからタッチパネルへという、画像と地続きに接続された身体感覚を扱うのならば、なぜ液晶ディスプレイではなく、観客が「実際に触れられる」スマホやiPadを使わなかったのか。機材的制約もあったかもしれないが、再制作のコンセプトを、展示形態が裏切ってしまう。さらに、縦位置で展示された液晶ディスプレイは、「窓」の比喩としての絵画を強く想起させる。私の身体はここにありながら、どこか別世界の光景を切り開いて見せてくれる窓=絵画、だがそれはフレームという装置によって境界画定され、私の身体は窓=絵画の開く「向こう側の世界」に触れることはできない―こうした「窓=絵画=液晶ディスプレイ」におけるジレンマは、一度否定された「ゴット」に再び不可侵性と礼拝性を付与してしまうのではないか。

2018/05/19(土)(高嶋慈)

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉

会期:2018/04/28~2018/06/17

熊本市現代美術館[熊本県]

〈映像演劇〉の鑑賞者は劇場に足を運ぶように美術館に足を運び、舞台上の俳優を見るように等身大の俳優の映像と対峙する。背景が欠落した映像は、それゆえどこか別の場所にいる俳優を映したものとしてではなく、俳優の分身を観賞者のいるその場所に存在させるものとして機能する。鑑賞者は厚みを持たない映像としての俳優の分身と、しかし確かに空間を共有することになる。この両義性が〈映像演劇〉の特徴のひとつだろう。

《第四の壁》はそのタイトルからして象徴的だ。「第四の壁」という言葉は大まかには演劇において舞台上と客席との間に存在すると仮定される壁を指す。観客はその壁を透かすかたちで舞台上で展開する物語を覗き見ているというわけだ。

《第四の壁》はアーチ状の枠の中に投影される映像演劇作品。男が登場すると、ここは門で、侵入者がやってくるのを阻止しようとする芝居をこれから上演するのだと言う。さらに二人の男が登場し三人は門を塞ぐかたちで土嚢を積み始める。無駄口やそれに対する叱責を挟みつつ、ところどころでこれがどのような芝居であるかが改めて説明されるが、あるときスタスタと女が登場すると、ハート型に切り抜かれた紙や風船でアーチを飾り付け始める。土嚢の作業と並行して進む飾り付け。やがてアーチの上部にはwelcomeの文字が──。

《第四の壁》

《第四の壁》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

土嚢と風船は一見したところ拒絶と歓待の両極を示しているように思えるが、事態はそう単純ではない。向こう側とこちら側を隔てるはずの第四の壁は男の観客への呼びかけによってはじめから壊されており、一方で「そこ」が土嚢を積み上げるまでもなく壁であることは自明だ。観客だろうが侵入者だろうが、壁の中へと入っていくことはできない。にもかかわらず、そこは門だと宣言され、向こう側への一歩が可能性として示される。

作品ごとに形を変える問いを通して、観客は自らの立ち位置を測り続けることになる。その移動がやがて、境界のあり方を変えていく。

《働き者ではないっぽい3人のポートレート》

《働き者ではないっぽい3人のポートレート》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

《The Fiction Over the Curtains》

《The Fiction Over the Curtains》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

《A Man on the Door》

《A Man on the Door》

[撮影:宮井正樹/提供:熊本市現代美術館]

公式サイト:https://www.camk.jp/exhibition/chelfitsch/

2018/05/01(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)