artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

シュヴァルの理想宮 ある郵便配達員の夢

幻想建築の系譜で語られ、シュルレアリスムの文脈で賞賛され、アウトサイダー・アートの先駆にも位置づけられる、郵便配達夫シュヴァルの理想宮。たった1人で、33年の歳月をかけて完成させた奇想の宮殿の誕生秘話をドラマチックに描いた映画。

南仏の小村で郵便配達をしていた寡黙な偏屈親父シュヴァルが、途方もない宮殿建設を始めたのは、後妻のあいだに娘が生まれて間もない40歳を過ぎたころ。配達の途中で石につまづいて倒れたのがきっかけで、石を集め始めた。以後、毎日30キロ以上を歩く配達の仕事が終わってから、さらに数キロ歩いて石を拾っては積み上げ、奇想天外、前代未聞の建物を営々と築いていく。もちろん建築の知識などあろうはずもなく、雑誌や絵葉書で見た世界中の建築を想像でつなぎ合わせ、野山を歩くなかで培った自然の力にゆだねてつくり上げていったのだ。村人には変人扱いされたが意に介さず、憑かれたように没頭した。ここらへんがアウトサイダー・アートたるゆえんだ。

溺愛していた娘が若くして亡くなり深く悲しむが、代わりに前妻とのあいだにもうけた息子が大人になって訪ねてきて、一家で近くに住み始める。このころから“宮殿”は徐々に知られるようになり、シュヴァルを変人扱いしていた村人の態度も軟化。しかし、宮殿が完成するころ息子が亡くなり、やがて後妻にも先立たれてしまう。シュヴァルはさらに長生きして家族の墓廟をつくり、88歳の長寿をまっとうした。

映画は事実に基づいているものの、脚色も多い。例えば、シュヴァルは愛娘のために「宮殿」を建てたように描かれているが、果たしてそうだろうか。また、前半ではシュヴァルが奇人変人として描かれているのに、後半では家族に愛され、村人に尊敬される好々爺に収まってしまったことにも違和感を覚える。シュヴァルはそんな小さなコミュニティに収まるような器ではないだろう。娘がどうなろうが、村民にどう思われようがどこ吹く風、ひたすらつくり続けただろうし、最後まで偏屈・変人だったと思いたい。そうでなければあんな夢(悪夢?)のような宮殿はつくれないはずだ。希代の偉業を陳腐な美談に仕立ててしまったのがちょっと残念。

公式サイト:https://cheval-movie.com/

2020/01/13(月)(村田真)

つつんで、ひらいて

会期:2019/12/14~未定

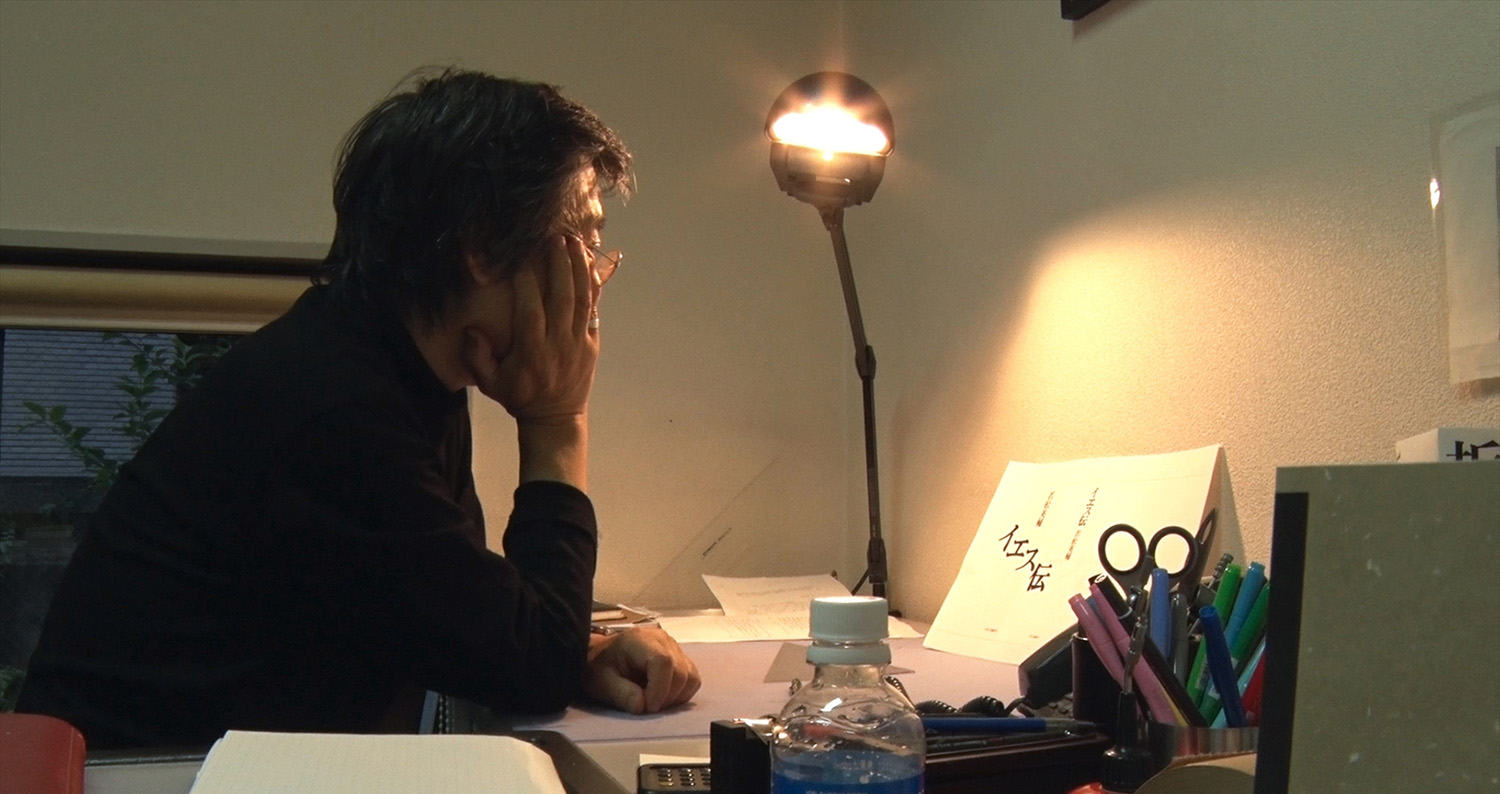

彼の仕事はまさに工芸に近かった。本作は1万5千冊もの本の装幀を手掛けた菊地信義を追ったドキュメンタリー映画だ。驚いたのは、現代においても未だにすべて手作業でデザインしていることだった。もちろんコンピューターを操作するスタッフが側にいるので、菊地の指示のもと、最終的にはDTPで入稿データを作成しているのだろうが、彼女はあくまでもオペレーターの役目にすぎない。デザインの過程は手作業なのだ。ラフスケッチを描いた後、活字を見つけてきて、レタリングし、コピーを取り、ときにはトレスコープ(紙焼き機)を駆使し、ハサミで文字を切り抜き、ピンセットで切り抜いた文字をつまんで並べて貼っていく。その一連の手作業を、私は駆け出しの頃に辛うじて見たことがあるが、いまの現役世代の多くは知らないのではないか。

でもなぜだか、本の装幀にはこの工芸的な手作業が似合うように思えた。インターネット情報や電子書籍が台頭し、紙の本がアナログ媒体の権化のようになったからだろうか。こんな時代においても紙の本を求めるのは、やはり紙の手触りや風合い、匂い、指でページをめくる所作といった五感を喚起させる、ものとしての魅力に取り憑かれているからに違いない。だから菊地が愛おしそうに手や頬で撫でて紙を選ぶシーンには深く共感した。こうして丁寧にデザインされたものこそ、手に取った読者はきっと五感を満足させられるのだ。

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

本作のなかで、菊地はいろいろと印象的な言葉を残している。例えば「タイポグラフィーで全部デザインしたいくらい」と言う。確かに、本作で紹介された菊地の代表作の多くがタイポグラフィーを中心としたデザインだった。つまりそれはタイトルを伝えることに重きを置いた、究極の削ぎ落としのデザインとも言える。また「編集者が書く帯の文章で、装幀の骨格が決まる」とか「テキストと対話する」とも言い、文章から像を結ぶ能力が高い人なのだということをつくづく思い知った。何より私が感銘を受けたのは、「デザイン」を日本語に訳すとしたら「こさえる」と語っていたことだ。「こさえる」なんて表現をいまどき使うだろうか。もしかしたら死語に近いかもしれないこの言葉に、ある種の泥臭さや田舎臭さを感じる一方で、地に足の着いた心地良さや安心感をも抱く。こんな装幀家はもう次世代にはいない。だからいまの時代に出会えていることが嬉しい。

公式サイト:http://www.magichour.co.jp/tsutsunde

2020/01/06(月)(杉江あこ)

パラサイト 半地下の家族

飛行機の中でポン・ジュノ監督の映画『パラサイト』を鑑賞した。もっとも、後から映画のスクリーンに合わせて、美術監督が豪邸の空間を設計したことを知り、映画館でも見たくなった。途中から出てくる、異様な地下空間はさすがにセットだと思っていたが、どうやら地上部分もセットだったらしい。ちなみに、シャンデリアなどのアイテムによって豪華さを示すのではなく、建築雑誌に登場するような大きなガラス張りのリビングなど、モダンなデザインによって高級さが演出されている。韓国映画やドラマは、冬ソナ・シリーズをはじめとして、『私の頭の中の消しゴム』 、『イルマーレ』 、『建築学概論』など、しばしば建築や建築家が重要な役割を占めているが、本作ももうひとつの主役は、金持ちの住宅と貧乏人の半地下の住処ということになるだろう。前者はそれぞれが個室に分かれ、家族はバラバラであるのに対し、後者はほとんどプライバシーを獲得することができないものの、助けあう家族のイメージを空間で体現している。

興味深いのは、お手伝いというポジションが重要な位置づけになっていることだ。なるほど、その家の施主でもないし、家族の一員でもない他者でありながら、もっとも密接に住宅に関わる職業である。そして日中、家族が外に出かけているときも、家で作業をしている。実際、『パラサイト』において、家政婦は建築家が設計した住宅の秘密を知っており、その家の特殊ルールを決めたり、家族に大きな影響を与えるなどして、住宅という空間を影で支配していた。レム・コールハースが設計したボルドーの家を題材としたドキュメンタリー映画『コールハウス・ハウスライフ』でも、もはや住人が暮らしていないために、家政婦が主役だった。亡くなった主人の思い出を語る墓守のようでもあり、常に掃除という行為を通じて、住宅のあらゆる表面を触っている。特に空間の特徴に対して定型化された所作は、ほとんどコレオグラフィーに近い。こうした家政婦の重要性も、豪邸ならではかもしれない(ドラマ「家政婦は見た!」を想起せよ)。それにしても、『パラサイト』の終盤の激しい展開は予想できない。ここで抑圧された階級差や、隠された空間の分節が突如むきだしとなり、凄まじいカタルシスを迎える。

2020/01/04(土)(五十嵐太郎)

いただきます ここは、発酵の楽園

会期:2020/01/24~未定

UPLINK吉祥寺[東京都]

発酵と有機農業が1本の線でつながった。本作を観て、自分のなかで何かストンと腑に落ちる気がしたのである。私は自分の家で味噌や糠床を造る程度には、発酵食に親しんでいる。また無農薬・無肥料の米と野菜を定期購入もしている。つまり両者とも関心を持っていることは確かなのだが、なぜだか別々のものとして捉えている節があった。本作は「腸活エンターテイメント・ドキュメンタリー」と謳う、異色のドキュメンタリー映画だ。里山で園児自身が稲作や野草狩りを行ない、それらを用いた「野草給食」を軸に里山保育を実施する保育園をはじめ、書籍『奇跡のリンゴ』で有名な木村秋則や、「菌ちゃん先生」と呼ばれる吉田俊道らオーガニックファーマー、大学教授のインタビューや活動が紹介される。

©イーハトーヴスタジオ

©イーハトーヴスタジオ

本作が素晴らしいのは、その合間にアニメーションが挟まれていることだ。田畑と人間とが食物を通じて微生物でつながっていることを易しく表わすアニメーションである。愛らしい顔をした宇宙人のような姿の黄色い物体が微生物である。無数のその名も「菌ちゃん」が田畑の周りを飛び回る様子は、まさしく「ここは、発酵の楽園」をイメージさせる。いま流行りの腸活は、本来、人間の腸内だけで完結することではない。田畑に、いや地球上にいる微生物とつながってこそ成り立つのである。この目に見えない微生物を「菌ちゃん」という名でキャラクター化させていた点が良かった。

©イーハトーヴスタジオ

©イーハトーヴスタジオ

本作のアニメーションは、漫画『もやしもん』(石川雅之作)を思い出させた。菌が目に見えて会話もできるという主人公の農大キャンパスライフを描いた漫画である。同漫画でも菌が地球上のあらゆるところに存在し、さまざまな発酵食文化が育まれてきたことを教わった。こうして微生物や発酵に対して理解が徐々に深まると、バカらしく思えてくるのが除菌である。昨今は腸活ブームであると同時に、除菌ブームでもある。この両者が別次元で成り立っていること自体、人間のエゴを思わせてしかたがない。微生物と仲良く暮らすこと、それは太古から続いているサステナビリティの秘訣なのだ。

公式サイト:https://itadakimasu2.jp

2019/12/01(日)(杉江あこ)

試写『ラスト・ディール 美術商と名前を失くした肖像』

名画をめぐるオークションの話はよくある。父と娘と孫の愛憎物語も珍しくない。でもその二つが絡み合う映画は見たことがなかった。時代に取り残された老画商が、オークションハウスで1点の肖像画に目を止める。サインはないが、もしかして、名のある画家の知られざる作品? そろそろ店じまいを考えていた画商は、最後に一花咲かせようと、この1点に賭ける。そのころ、音信不通だった娘から問題児の孫の世話を頼まれ、聞かん坊だが好きなことには夢中になる孫とともに、その絵の作者を調査。探し当てた作者は、ロシアの巨匠イリヤ・レーピンだった。しかし落札するにも金がない。画商は資金繰りに奔走し、とうとう孫の貯金にまで手を出してしまう。怒った娘は父と断絶……。

最後は父の死により家族のわだかまりは消え、物語としては丸く収まるのだが、なにか引っかかる。それはおそらく、老画商が芸術的価値を見抜く才能を持っているのに、それをあっさり金銭的価値に転換させてしまったことだ。もちろん画商は芸術的価値を金銭的価値に置き換えるのが商売だから、むしろそれをしないのは画商失格だが、しかしこの画商は作品がレーピンのものだと直感した瞬間から金の亡者と化してしまい、いかに金を集めるかばかりを考えてしまう。そうでなければ物語が進まないことはわかっているけれど、なんかこの主人公には共感できないなあ。

2019/11/06(水)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)