artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

ミロ・ラウ『コンゴ裁判』

会期:2019/04/27~2019/04/28

グランシップ 映像ホール[静岡県]

本作はコンゴ東部紛争についての「裁判」をめぐるドキュメンタリー映画である。「裁判」とカッコで括ったのは、それが本物の、つまり法的拘束力を持った公的なものではなく、ミロ・ラウらによって立ち上げられた模擬法廷におけるものだからだ。「演劇だから語り得た真実」という原題にはない副題はこの事実を指す。複雑に入り組んだ利害関係を背景に、語られることも裁かれることもされてこなかった紛争の現実。ラウは関係者に「演劇作品への参加」を呼びかけることで「真実」を明らかにする機会をつくり出した、らしい。

不勉強な私には大変勉強になる映画だった。紛争がレアメタル資源をめぐって引き起こされたものである以上、それは日本に住む私とも決して無関係ではない。この映画を見た程度で紛争の複雑な背景のすべてを理解することはできないが、たとえばスマートフォンの普及の裏でこのような事態が引き起こされていることは広く知られるべきであり、その意味で今後も上映が望まれる作品である。

映画『コンゴ裁判』より

映画『コンゴ裁判』より

しかし、本作を観終えた直後の私は物足りなさを感じてもいた。ラウの演劇作品の多くは過激とも言えるかたちで現実と虚構=舞台上の「現実」を突き合わせることで、観客にあらためて現実と向き合うことを迫る。たとえばこの8月にあいちトリエンナーレで上演される『5つのやさしい小品』はベルギー・ゲントの劇場CAMPOによる委嘱作品で、オーディションによって選ばれた地元の子どもたちが、90年代に起きた少女監禁殺害事件を「再演」するという作品だ。それと対峙する観客の内部に強烈な感情、あるいは倫理的な問いが喚起されるであろうことは想像に難くない。だが、『コンゴ裁判』という映画からは、そのような演劇の力を感じることができなかったのだ。

この物足りなさは、映画内である謎が解消されていないことと通じている。そもそも彼らはなぜ、加害者の自覚があるにもかかわらずノコノコと「法廷」に現われたのか。演劇だと思っていたから? たしかにそういうことになっている。だが、それはほとんど何も説明していないのと同じである。関係者たちが出廷を承諾するまでの過程がスクリーンに映し出されることはない。ラウの手練手管は伏せられている。結果として、この映画から演劇という嘘のありようはほとんど消去されていたように思われる。

たしかに、当事者にとって法的拘束力の有無は大きな違いだろう。そのような条件においてしか動かすことのできなかった現実があることもわかる。だが実のところ、法廷が本物であるか否かは、少なくともこの映画にとっては重要ではなかったのではないか。それを開くことさえできたならば、法廷が本物であったとしても、映画としての『コンゴ裁判』はほとんど変わらなかったのではないか。

考えてみればそれも当然だろう。ラウの目的は、まずはコンゴの現実を動かすことにあり、そして映画を見た人間を動かすことにあったはずだ。演劇はあくまでそのための道具でしかない。だから、物足りないという感想は、持てる者の側にいる私の傲慢だ。見るべきものをはき違えてはならない。

映画『コンゴ裁判』より

映画『コンゴ裁判』より

公式サイト:http://festival-shizuoka.jp/program/the-congo-tribunal/

『コンゴ裁判』アーカイヴサイト:http://www.the-congo-tribunal.com/

参考

コンゴ動乱:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E5%8B%95%E4%B9%B1

第一次コンゴ戦争:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AC%A1%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E6%88%A6%E4%BA%89

第二次コンゴ戦争:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E6%88%A6%E4%BA%89

2019/04/27(山﨑健太)

荒木悠「LE SOUVENIR DU JAPON ニッポンノミヤゲ」

会期:2019/04/03~2019/06/23

資生堂ギャラリー[東京都]

「見ること、撮ること」がはらむ欲望、視差やショットの複数性の提示、それらを異文化への視線や時代差が内包する偏差と絡めて問う映像インスタレーション。そこには観客自身の眼差し(の全貌把握の不可能性)についての問いも含まれ、映像それ自体への反省的な問いが、極めて理知的な構成によって提起されている。ここでは、メイン出品作品の《The Last Ball》と《戯訳》シリーズについて取り上げる。

映像インスタレーション《The Last Ball》の素材には、フランス語と日本語の2つのテクストが用いられている。ひとつは、明治期に日本を訪れて紀行文を残したフランス人作家、ピエール・ロティの『秋の日本』(1889)の中の「江戸の舞踏会」の章。これは、明治18年に鹿鳴館で開催された舞踏会を訪れたロティによる見聞録で、工兵将校の令嬢と「美しき青きドナウ」を含むワルツを3度踊ったことが記されている。もうひとつのテクストは、このロティの紀行文を下敷きに創作された、芥川龍之介の短編小説『舞踏会』(1920)。ロティのダンスの相手をした17歳の日本人女性、明子が主人公となっている。

「The Last Ball」2019 展示風景 映像

[撮影:加藤健]

ゴージャスでレトロなホール空間。中央に座る四重奏が優雅なワルツを奏でる。だが、その周りをめぐる正装した欧米人男性と日本人女性は、手にしたiPhoneでお互いを撮り合いつつ、自らは相手のカメラに捕捉されまいとして逃げ回っており、優雅なワルツとは裏腹に、「撮る/撮られる」視線の主導権の闘争と逃走のバトルが繰り広げられている。さらにこの記録映像は、壁面と天吊りスクリーンの表/裏の計3面に、それぞれ異なる撮影者やショットのものが投影されており、観客はそれらの視差を含む映像のすべてを一望の下に眼差すことができない。天吊りスクリーンの表にはロティ役が撮影した明子の映像が、裏には明子役が撮影したロティの映像が投影され、淡い残像のように透けつつも重なり合わない二つの映像は、不安定に揺れ動く手持ちカメラの運動と相まって、眩暈のような感覚をもたらす。それは、「相手をイメージとして捕捉する」ことで支配下に置こうとする存在(男性、ヨーロッパ)に対して、眼差しの主導権を奪還しようとする抵抗(女性、アジア)を示唆すると同時に、男性/女性、西洋/アジア、ドキュメント/フィクションのどちらの視座に身を置いて眼差すのか、見る者に選択と自覚を突きつける。

また、壁面の映像は、撮影監督がステディカムで撮った映像、俯瞰とローアングルによる映像、主役2人と撮影監督をさらに外側から撮った映像、の3つが切り替わる。ステディカムによる臨場感ある映像はドキュメンタリー性を強調する一方で、俯瞰(ヨーロッパ映画の舞踏会シーンでよく用いられるアングル)とローアングル(日本映画でよく使われるアングル)の挿入は、劇映画性(とその複数の形式)を主張する。さらに、主役2人と撮影監督を同時にフレーム内に収めた引きの映像は、「お互いを撮り合う」2人を「撮影する者」をさらに外側から撮影する視点(非人称のカメラ)という視線の入れ子構造を形成し、視線の無限的な連なりを暗示する。そして観客は、異なる複数の主体、撮影スタイル、機材による多視点が同時並置される迷宮のただなかに身を置きつつ、すべてを一望で把握する「全能の視点の欠如」を反省的に突きつけられるのだ。

一方、映像作品《戯訳》シリーズでは、同じくロティの『秋の日本』から抜粋された三編のテクスト「聖なる都・京都」「日光霊山」「江戸」が引用される。ロティの眼差しを追うように、130年以上前に記述された場所を、映像は淡々と記録する。だが、映像の中の現在の光景はテクストと時に呼応しつつ、解消不可能なズレとのあわいを往還しながら、クリアな焦点を結ぶことをどこまでも逃れていく。「寂れた寺院に続くひとけのない参道」と字幕は告げるが、画面に映るのは行き交う観光客のにぎわいであり、「神聖な仏像や神像」は土産物屋に並ぶ安価なフィギュアに裏切られる。見ているうちに、見聞を記録したテクストの方が、「フィクション」性を帯びて虚構へと近づいていく。それは、両者を隔てる時代差という不可避の差異によりながらも、記述者のロティ自身が異文化へ向ける視線に内包されたオリエンタリズム的幻想性を示唆する(この手法は、マルコ・ポーロの《東方見聞録》のテクストを、現代の同地域の映像とオーバーラップさせたフィオナ・タンの《ディスオリエント》とも共通する)。

他者や異文化への眼差しを、映像それ自体への再帰的な眼差しとともに解体/再構築した、秀逸な個展だった。

資生堂ギャラリー「荒木悠展:LE SOUVENIR DU JAPON ニッポンノミヤゲ」展示風景

[撮影:加藤健]

2019/04/06(土)(高嶋慈)

菅俊一展 正しくは、想像するしかない。

会期:2019/03/20~2019/04/15

松屋銀座7階デザインギャラリー1953[東京都]

例えば2つの点が左右に並んでいて、その真下に1つの点があるだけで、人の顔に見えるという現象がある。壁や天井に付いた模様やシミを眺めて、人の顔を想像したという経験はないだろうか。本展は、そんなふうに人が根本的に持つ想像力を試す実験のような内容だった。実験されるのは、鑑賞者だ。「ここに並んでいるのは手がかりだけです。正しいイメージは、鑑賞しているみなさんの頭の中にしかないのです。」というメッセージが、まさに本展の主旨を物語っている。

「1. 透明の発生」では、透過の感覚をつくり出す試みとして、さまざまな線の質感や表現方法が紹介される。4つのディスプレイに、斜めに傾いた正方形が、大きな長方形の中を通過していく様子が映る。その通過の過程で、正方形の輪郭が長い点線や短い点線、二重線であったり、四つ角の点しかなかったり、黒く塗りつぶされていたり、または何も映らないだけで、透過の感覚がそれぞれ微妙に異なって見える。いや、目に見えるのはあくまでも点や線でしかないため、心の中での想像が微妙に異なるというわけである。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953

[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

「2. 乗り越える視線」は、「視線」の実験だ。これはやられた、という感じである。まず正面のディスプレイに映っている、四角と線だけで描かれた単純な顔を見ると、黒目がある方向を向いている。その視線の方向を辿ると、その先の壁には同じ単純な顔があり、また黒目がある方向を向いている。その視線の方向を辿ると……ということを繰り返していくと、気がつけばあちこちを向かされ、最終的に元のディスプレイに戻ってくるという仕組みだった。これは視線同士をつないで、空間に見えない線を描く試みだそうだ。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953

[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

「3. その後を、想像する」では、ディスプレイ映像と、本を模した板の図版とで、日常的な行為の続きを想像させる試みが行なわれる。例えば、トングで掴んだ角砂糖をカップに入れようとする。映像や絵はそこでストップし、その後どうなるのかは、鑑賞者の想像に委ねられる。液体がカップの外にまでポチャンと飛び跳ねるのか、液体の水面が少しだけ揺れ動くのか、その想像は鑑賞者自身の経験値によって変わる。いわば想像力が働くことで、人は日常生活のなかで危険回避ができるというわけだ。これら3つの展示を通して、限られた視覚情報であっても、想像力でさまざまな情報を補うことができる人の知能の偉大さを、改めて教えられた。

展示風景 松屋銀座7階デザインギャラリー1953

[撮影:ナカサアンドパートナーズ]

2019/03/23(土)(杉江あこ)

クリスチャン・ボルタンスキー ─Lifetime

会期:2019/02/09~2019/05/06

国立国際美術館[大阪府]

「ボルタンスキー展」は東京にも巡回するが、インスタレーションが中心なので会場ごとに作品の様相が変わるし、とくに大阪は力が入っていると聞いたので見に行く。ボルタンスキーといえば、国内では水戸芸術館、越後妻有、瀬戸内、庭園美術館などで発表しているけど、ある程度まとまった回顧展としてはこれが初めて。正直にいうと、ボルタンスキーってどこがいいのかわからない。闇のなかに死んだ子供の写真を並べてランプで照らし出すなんて、いかにも思わせぶりな演出だ。たしかに第2次大戦末期ユダヤ人を父に生まれた彼は、ぼくなんかには想像もつかないような体験を見聞きしてきたはずだが、それをこんなにわかりやすくストレートに出してしまっていいの? って思ってしまう。こけおどしに感じられるのだ。とブツクサ言いつつ見てみたら、なかなかどうして、悪くないんですねこれが。そう思えるのは、一つひとつの作品が独立していながら全体としてもつながっていて、ひとつの大きなインスタレーションとしても見ることができるからだろう。1点1点の細かい意味などどうでもよくなって、まるでお化け屋敷でも巡るかのようなスリリングな体験が味わえるのだ。ボルタンスキーの作品にもっともらしい解釈を加えたり、意味を読み取ろうとしないほうがいい。

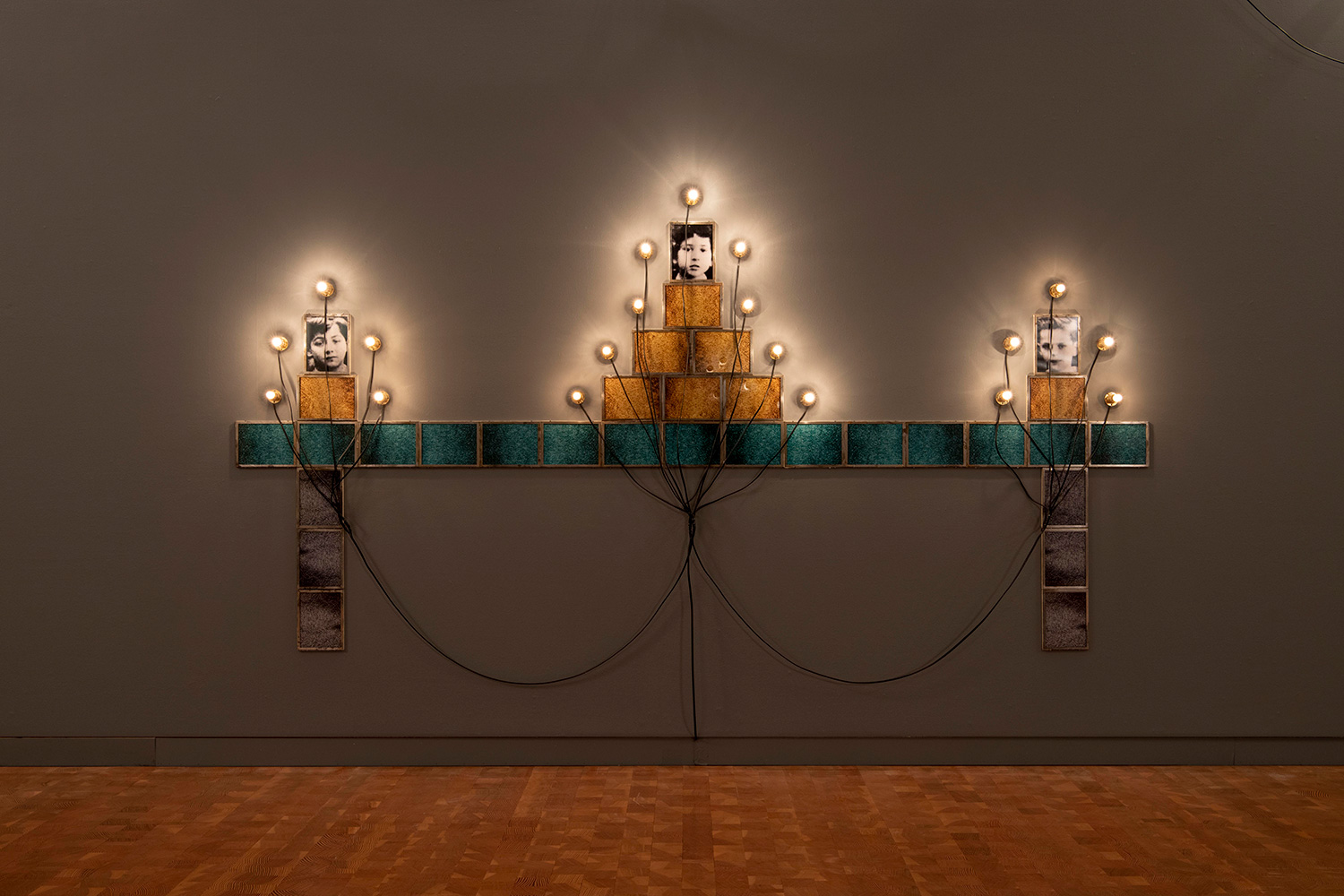

クリスチャン・ボルタンスキー《モニュメント》1986 作家蔵

[© Christian Boltanski / ADAGP, Paris, 2019 撮影:福永一夫]

2019/03/15(金)(村田真)

Oh! マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー

会期:2019/01/12~2019/03/17

兵庫県立美術館[兵庫県]

関西へ。まずは神戸の兵庫県美でやってる「Oh! マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー」へ。一見おチャラけたお祭り騒ぎのタイトルなので、てっきりウルトラマンとかアンパンマンが並ぶサブカル系の資料展かと思ったら、そんなお子さま向けではなく(サブカルもあるけど)、むしろ戦後の日本で美術がいかに政治や社会と向き合ったかを問うきわめてマジメな、そしてずいぶん踏み込んだ展覧会だった。タイトルの「Oh! マツリ☆ゴト」には「お祭り」と「政(まつりごと)」が重ねられ、その主役であるヒーローとピーポー(ピープル)が時代によりいかに描かれたかが概観されている。

展示は「集団行為」「奇妙な姿」「特別な場所」「戦争」「日常生活」の5章に分かれ、その合間に月光仮面、ゴジラ、ウルトラマンというトピックスと、会田誠、石川竜一、しりあがり寿、柳瀬安里による同展のための新作が挟まれる構成で、とくに時代順に並んでいるわけではない。最初の章で印象的だったのは、戦前の阿部合成による《見送る人々》と、戦後の内田巌による《歌声よ起これ(文化を守る人々)》だ。同展にはこうした群像表現がたくさん登場するが、この2点は、前者の人々が左を向き日の丸を振って熱狂しているのに対し、後者の人々は右向きで赤旗を立てて静かに見上げるという対照的な構図。この2点に描かれたピーポーは一見正反対だが、同じ日本人の10年後なのだ。画面の隅に1人だけ正面(こちら)を向いて覚めた人がいるのが救いというか、不気味というか。

戦争画も出ている。藤田嗣治の《十二月八日の真珠湾》、鶴田吾郎の《神兵 パレンバンに降下す》、川端龍子の《越後(山本五十六元帥)》、蕗谷虹児の《天兵神助》などで、記録画、肖像画、神話画とバラエティに富み、戦争画もひとつでないことがわかる。戦争関連でいうと、会田誠の新作《MONUMENT FOR NOTHING V 〜にほんのまつり〜》は圧巻だった。ねぶた祭で使われるハリボテの手法で、巨大な戦没兵士の亡霊が国会議事堂らしき墓碑(?)に触れているシーンを表わしたもので、これがいちばん「Oh! マツリ☆ゴト」というタイトルの両義性と矛盾を表現しているように思えた。

ところで、タイトルは「昭和・平成のヒーロー&ピーポー」と続くが、この昭和+平成のおよそ90年間のうち後半の作品が少なく、とくに1970-80年代(昭和でいうと最後の約20年間)がすっぽり抜け落ちていることに気づく。これは図式的にいえば、70年の安保闘争の敗北以来アートがモダニズムの終焉とポストモダニズムの台頭に振り回され、政治や社会から離れてしまったせいだろう。この間、東西冷戦下でつかの間の平和が保たれていたものの、それがアメリカの巨大な核の傘の下であったことを忘れていた、いや忘れようとしていたわけで、その事実を否応なく突きつけたのが1989-90年の昭和の終わりであり、ベルリンの壁の崩壊であり、冷戦構造の終焉にほかならない。その後90年代以降に登場する柳幸典や会田誠やChim↑Pomらが同展に選ばれているのは、いずれも政治や社会に再び回帰しているからだ。

2019/03/15(金)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)