artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

永遠の門 ゴッホの見た未来

盛り上げようと思えばいくらでもドラマチックに盛り上げられるはずのゴッホの生涯を、あくまで画家の立場から、画家自身の目で粛々と捉えた主観映画。ここでいう画家とはもちろんゴッホのことだが、監督ジュリアン・シュナーベルのことでもある。シュナーベルが80年代に新表現主義の画家として一世を風靡したことは知られているが、盟友ともいうべき早逝の画家を撮った「バスキア」をはじめ、映画監督を始めてからもつねに画家の立場、画家としての視線を忘れていない。この映画でもゴッホと自分を、表現主義の先駆者とその末裔として重ね合わせている。

ゴッホを演じるのは怪優ウィレム・デフォー。名前からするとオランダ系なので、それでゴッホ役に選ばれたのかと思ったら、ただのアメリカ人だそうだ(笑)。対するゴーガン役のオスカー・アイザックは、顔が似ているだけでなく、いかにも傲岸そうなふてぶてしさをよく出している。それにしてもゴッホより5歳上のゴーガンを、デフォーより2回りも年下の役者が演じているのに違和感を感じさせないのは、両者の名演ゆえだろう。

カメラは手持ちで画家を追い、またしばしば画家の目線で撮られるので、激しく揺れる。見にくいといえば見にくいが、それが観客をゴッホの揺れ動く不安な精神状態に導く。そして最期のシーン。ゴッホの死因はピストル自殺が定説だが、シュナーベルは悪童たちによる暴発説に従った。自殺のほうがいかにも悲劇的で「泣ける」のに、ここではあえてあっけない事故死を採用したのだ。シュナーベルがやろうとしたのは、ゴッホの生涯に感動させることではなく、ゴッホの内側に入って画家の生と死を追体験させることだった。いってみれば、観客をゴッホにする試みなのだ。だからツライ。終わった後、涙が流れて仕方なかった。

公式サイト: https://gaga.ne.jp/gogh/

2019/08/05(月)(村田真)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小田原のどか、レニエール・レイバ・ノボ、高嶺格 豊田市エリア(後編)

会期:2019/08/01~2019/10/14

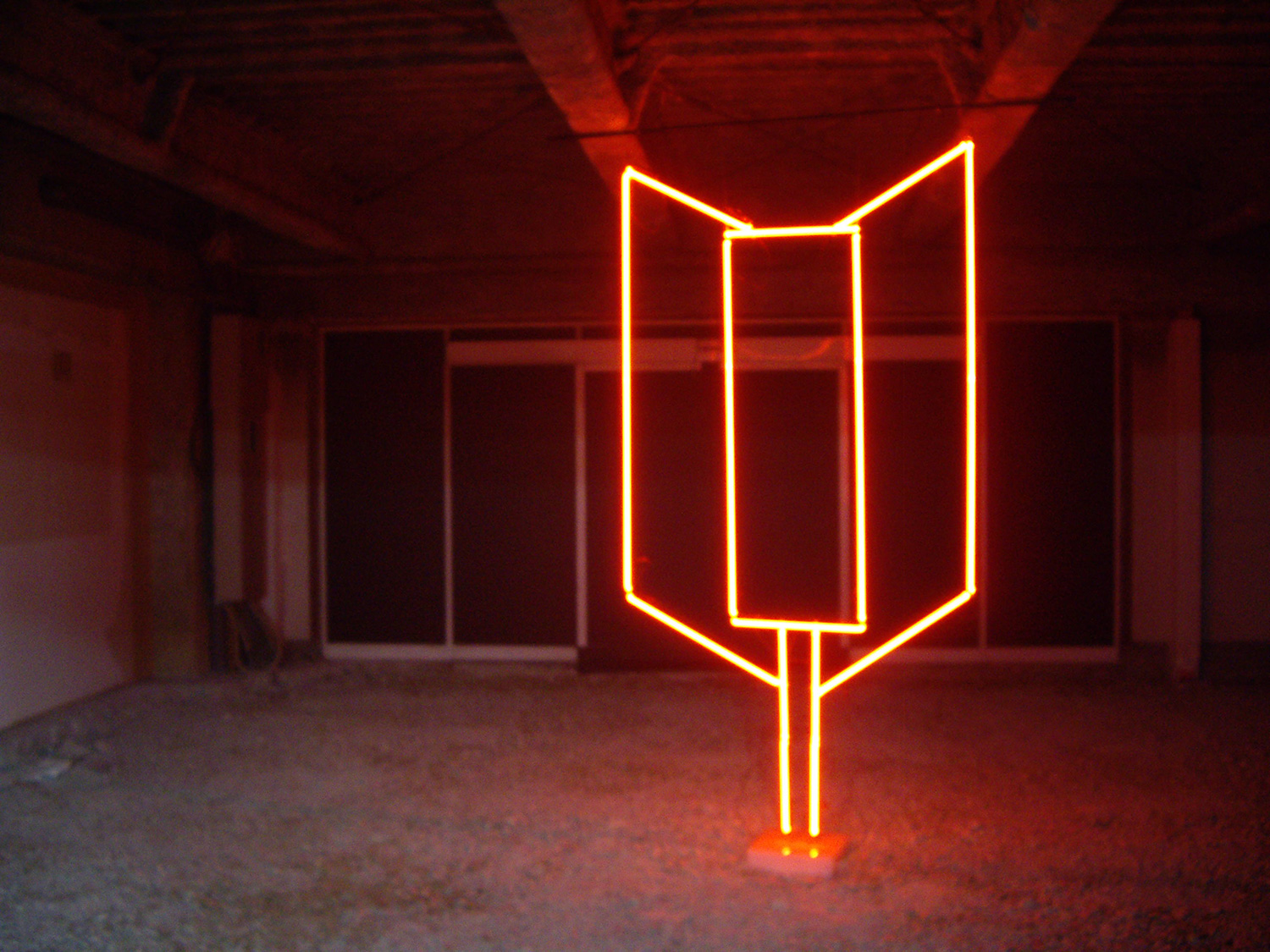

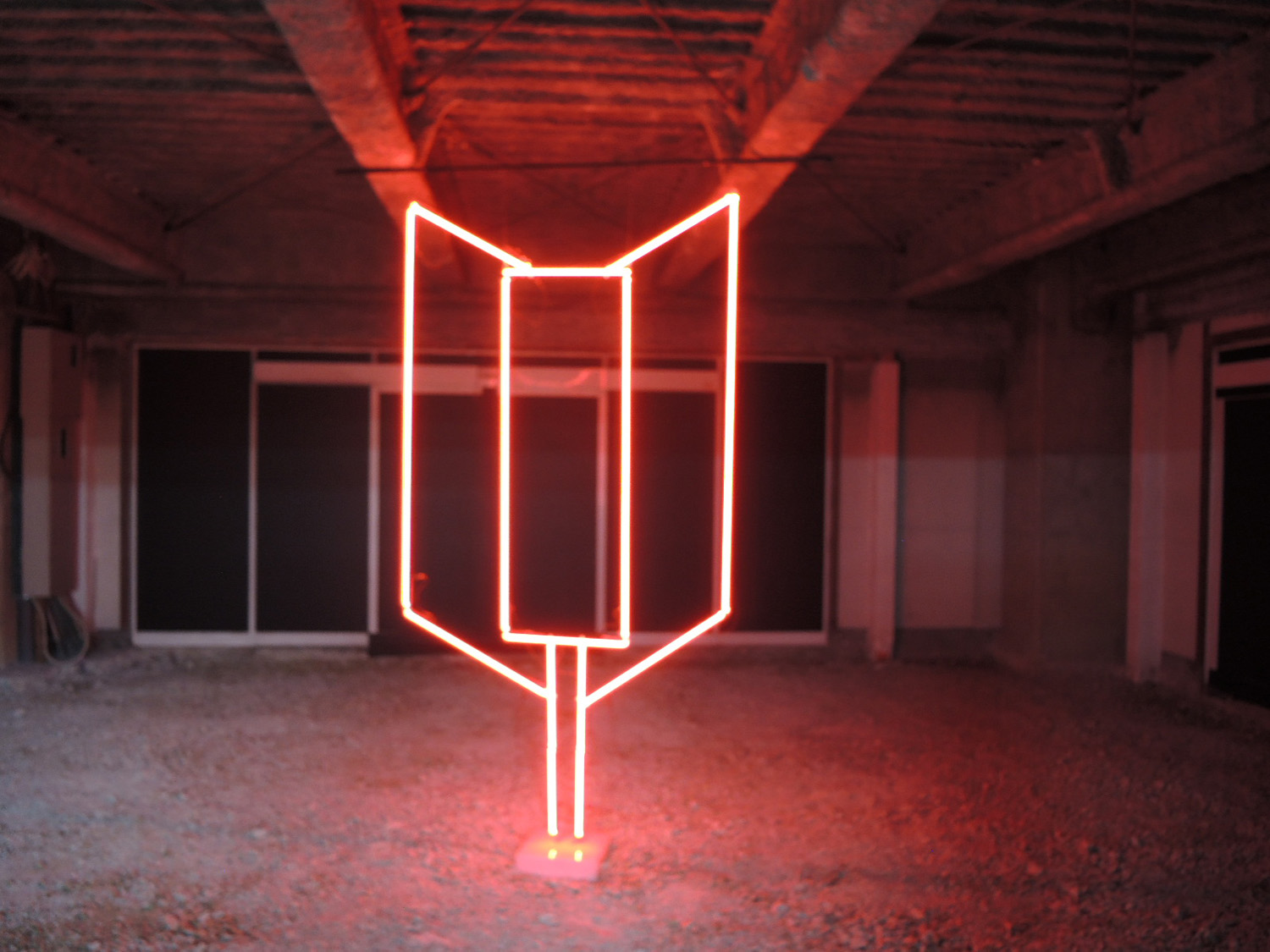

豊田市駅周辺では、公共空間に置かれた「彫刻」や「記念碑」のリサーチをとおして、戦後の日本社会が抑圧・忘却してきた負の記憶を批評的に浮かび上がらせる小田原のどかの代表作が展示された。長崎の爆心地に1946-48年まで建っていた「矢羽根型記念標柱」を原寸大で「再現」しつつ、「原子爆弾中心地」というオリジナルの文言を消し去り、消費文化の象徴である赤いネオン管で象った《↓(1946-1948)》は、記憶の忘却、「爆心地」の潜在的な遍在性、そして将来的な書き込みを待ち受ける空白を指し示す。

小田原のどか《↓(1946-1948)》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

また、《↓(1923-1951)》は、東京の三宅坂に現在ある三女性のヌード像《平和の群像》の台座に、戦前は軍人の騎馬像が置かれていた史実に基づく作品である。彫像の交替に伴い、台座の高さも低くされたが、小田原の本作では、約5mという元の台座の見上げるような高さを再現した。マッチョな威圧性を物質的に再提示しつつ、「鑑賞者が自由に台座に上れる」楽しさとともに、「見上げる/見下ろす」視線の転換を図っている。

小田原のどか《↓(1923-1951)》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

また、キューバ出身のレニエール・レイバ・ノボは、社会主義時代のソビエトで建てられた、労働者やガガーリンの巨大な彫像(の一部)を、美術館の床や天井を突き破ったかのように、原寸大で再現した。私たちの目に見えるのは、ガガーリンの両手の指先と、労働者が掲げるハンマーと鎌の先端だけだ。美術館には収まりきらない、彫像というよりは建築物に近いモニュメンタルな巨大さが体感的に理解される。ここでは、公共彫刻とイデオロギーの結託が、断片化の操作によって文字通り分解されるとともに、「一部しか見えない」ものの背後を想像する態度へと誘われる。

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》(2019)

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

[ Photo: Takeshi Hirabayashi]

一方、高嶺格は、廃校のプールを舞台に、場所に働く重力を文字通り反転させる、度肝を抜くようなインスタレーションを発表した。「プールのコンクリートの底板」を剥がし、90度反転させて垂直の壁として立たせたその作品は、ある種の記念碑性と威圧的な巨大さを誇示するが、むしろその「空虚さ」「無意味さ」こそをさらけ出す。「反モニュメントとしてのモニュメント」を壮大なスケールで提示し、痛快だった。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

小田原、ノボ、高嶺と辿ってきた「公共彫刻や記念碑と政治的イデオロギー」の問題は、本評前編で予告したように、「表現の不自由展・その後」の炎上の中心的理由となった、慰安婦を表象した「平和の少女像」とも接続する。この少女像は、ソウルの日本大使館前や釡山の日本総領事館前など韓国各地で複数体が設置されており、小田原が以前の個展タイトルに使用した、近代史家モーリス・アギュロンの造語「statumania(彫像建立癖)」をまさに体現する。政治的摩擦を横に置けば、この少女像は、彫像すなわち表象化への欲望、横に置かれた「空席の椅子」が示す参加型作品としての性格、膝に手を置いて座った少女のポーズや椅子のセットに込められた「記念撮影」を誘う意図(さらには撮った写真をSNSで拡散してもらう意図)、少女像に服やマフラーが着せられる事態が示す「人型のフィギュアを擬似=人間的に扱う」心理、「戦時(性)暴力」と言わずに「平和」と言い換える言葉の選択、さらに「平和」と「女性像」の結びつきなど、表象、体験や感情の共有、記号、ジェンダーをめぐる複数の興味深い論点を含む。狭義の政治問題だけに帰着させず、より広義の政治と表象をめぐる文脈から少女像を考え直す機会こそ必要であるし、展覧会という思考装置はそれを可能にさせるはずである。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

関連記事

小田原のどか個展「STATUMANIA 彫像建立癖」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年04月15日号)

2019/08/04(日)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(開催4日目)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県][愛知県]

残念ながら「表現の不自由展・その後」は、開幕3日目で閉鎖に追い込まれた。直接的な理由は、想定外の規模の電凸攻撃と脅迫の多さゆえに、来場者の安全を確保できないこと、またスタッフの精神的な限界である。これは公共施設に対するテロのはずだが、後に警察の初動が鈍かったことが判明している。「不自由展」の作品は、美術館や行政側が自主規制したり、おそらく議員の非公式な接触などが原因で展示中止になったものが多かったように思われたが、今回は、複数の政治家が展示の内容に介入することを公式の場で発言したことに驚かされた。確かに社会のフェイズが変わったことを示している。N国がマツコ・デラックスを批判し、ネット民もそれに同調するなど、杉田水脈や丸山穂高もそうだが、意見が異なる個人への攻撃を扇動するのは、国会議員の職務でないだろう。「不自由展」に対する政治家の圧力と同様、タガが外れている。メディアがこれをどっちもどっちの雰囲気で面白おかしく報道するのも、おかしい。

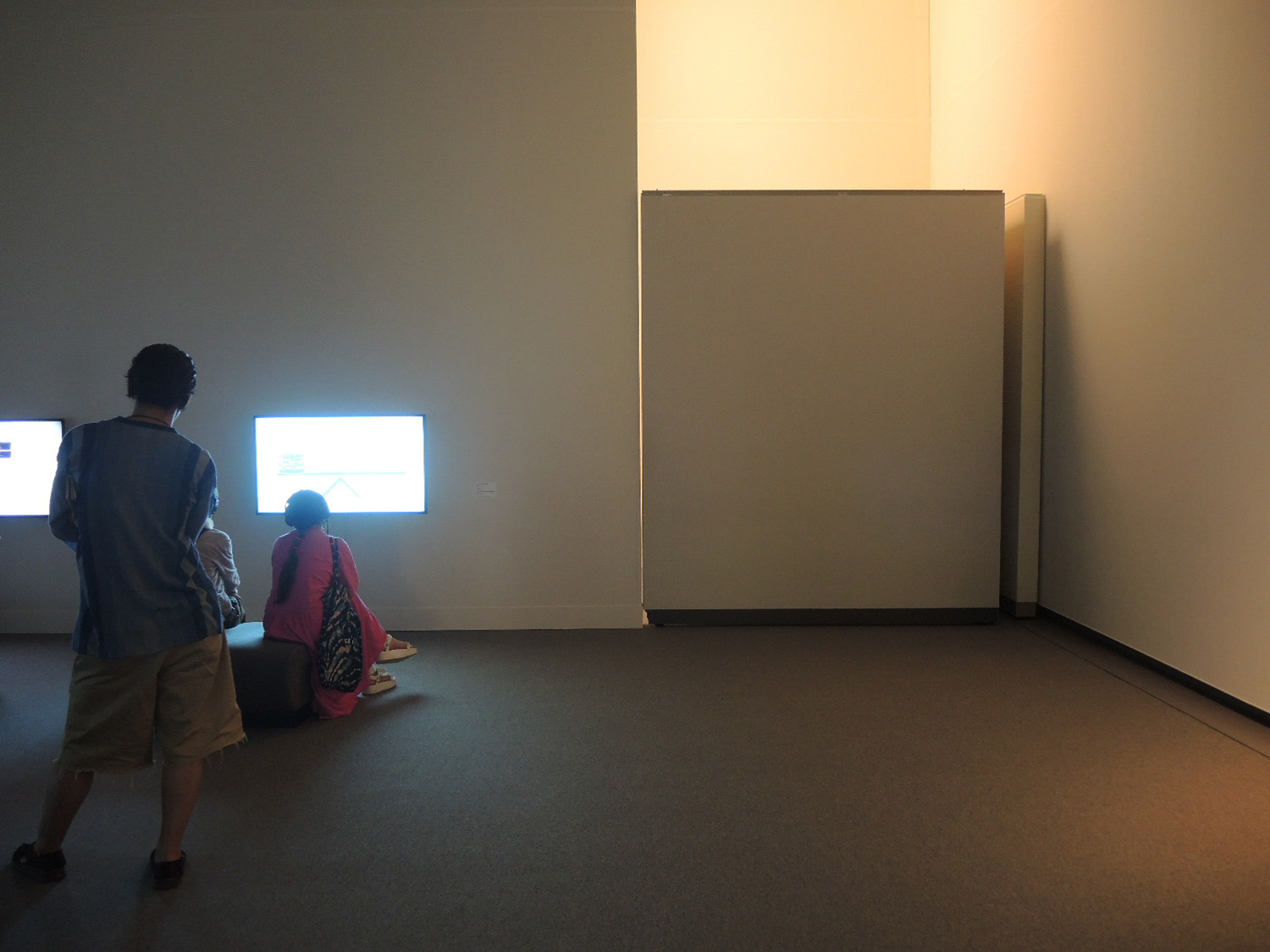

「不自由展」に関して、筆者が「あいちトリエンナーレ2013」の芸術監督だったことから、4つの新聞社を含む、複数のメディアからコメントなどの依頼が寄せられた。当時、津田監督が外部に向けて十分に発信できなかったのは、おそらく県の施設に殺到した膨大な数の脅迫への対策に追われていたのだろう。3度目に訪れた愛知芸術文化センターでは、本当に可動壁を入れて(上部は空いているが)、その奥の「不自由展」へのアクセスが塞がれていた。もっとも、この部屋は必ず通過しないといけない動線上ではなく、ルートからそれた袋小路となる位置であり、運営上の影響は比較的少ない。

閉ざされた「表現の不自由展・その後」 へのアクセス

情報系や工芸系の作品がある、名古屋市美術館も2周目に挑戦した。初見ではゆっくり時間がとれなかった藤井光の作品は、日本統治時代の台湾における同化教育の過去の映像とその身体運動を模倣する現代の映像を並べている。そう、歴史修正主義が跋扈し、不敬罪という言葉が叫ばれ、確かに2019年が当時とリアルにつながっているのではないか。この数日、「あいちトリエンナーレ」に起きた出来事によって、作品の見え方も変わった。

3つのパフォーミング・アーツのプログラムを鑑賞したが、ベルギーで有名な連続少女監禁殺人事件を題材とし、子供たちに演じさせる形式をとったミロ・ラウ(IIPM)+CAMPOの『5つのやさしい小品』が印象に残った。日本ならばさしずめ、宮崎勤が引き起こした連続幼女誘拐殺人事件の演劇化だろうか。炎上しそうな作品である。しかし、内容は知的に構成され、演じるとは何かのメタ的な視点をもち、この日のもうひとつの演目、ドラ・ガルシアのレクチャーパフォーマンス《ロミオ》に通じるものだった。ところで、『5つのやさしい小品』の冒頭で、思いがけず「イマジン」が歌われ、いまの残酷に分断された日本を想う。

ドラ・ガルシア、レクチャーパフォーマンス『ロミオ』のポスター

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/04(日)(五十嵐太郎)

主戦場

慰安婦問題を扱ったドキュメンタリー映画で、日系米国人のミキ・デザキ監督はこれがデビュー作となる。日韓米の3ヵ国にまたがる論客が、歴史修正主義者・保守主義者・ナショナリストの右派とリベラルの左派に分かれ、「20万人」という数字の根拠、「強制連行」「性奴隷」という言葉の妥当性、歴史教育のあり方などの論点をめぐり、主張や反証の応酬を繰り広げる。インタビュイーは約30人にのぼるが、論点の交通整理と映像編集の巧みさにより、両陣営が一堂に会する架空の討論会の聴衆として、白熱する論戦を目撃しているようなスリリングな知的興奮を味わう。

強く心に残る言葉がいくつも登場する。「慰安婦を表現した少女像の前に韓国国旗を持ってきた人がいたら、『国旗ではなく、運動のシンボルの蝶の旗を持ってきて』と言う。国と国の問題ではなく、人権と人権の問題だから」と語るユン・ミヒャン(韓国挺身隊問題対策協議会)。「沖縄のように信頼性の高い数字が出る場所以外は、検証のしようがないため、数という形では出さない」と言う渡辺美奈(アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」事務局長)。数字のインパクトや「分かりやすさ」が、意図に反して利用されてきたことへの警戒が滲む。「櫻井よしこの後継者」と言われた、元修正主義者の日砂恵ケネディは「ナショナリストには事実を認めてほしい。敵がいなくなって、自由になれた」と明かす。いずれも女性たちの言葉だ。

とりわけ後半から終盤にかけて、ナショナリストや修正主義者の詭弁に対して、左派・リベラルの陣営が冷静に検証し、論拠を一つひとつ切り崩し、背後に根づくレイシズムと女性差別を暴いていく展開はスリリングで爽快感さえ覚える。

「重い」テーマのはずなのに、見終えた後のこの軽やかな爽快さはなぜだろう。それは、(この映画の特徴/戦略のひとつでもあるのだが)あえて元慰安婦の証言を(ラストシーン以外)使用せず、人権と尊厳を蹂躙された生々しい傷と苦渋に満ちた言葉が出てこないことも起因する。だが、この意図的な「証言の封印」は、(修正主義者が言うように)「彼女たちの証言が二転三転し、信憑性に欠ける」からでは決してない。そうではなく、「言語化できないこと」「語りようのない苦痛」「共有不可能性」がまさにトラウマ体験の本質をなすことへの示唆もあるのではないか。

したがって本作における「当事者の証言の欠如」は、「歴史の空白地帯」ではなく、「空白でしか指し示しえない暴力の痕跡」こそを指し示す。そして、その深く穿たれた空洞を言葉で充填する代わりに、「慰安婦」という主題の周囲を旋回しながら、「レイシズムと女性差別とナショナリズム、そして植民地期の暴力の忘却」という日本の病巣の深淵を暴き出す。

公式サイト:http://shusenjo.jp

関連レビュー

主戦場|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2019年07月15日号)

2019/08/01(木)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(初日)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県][愛知県]

今回、名古屋で泊まったホテルは、エレベータが止まるたびに、各フロアで派手なコスプレをした外国人が次々と入ってきた。彼らはロビーで集合し、バスに乗って出発していたが、愛知芸術文化センターや隣接するオアシス21でも数多く目撃した。現代アートとコスプレが混在する、なんともカオティックな風景が出現したのは、「あいちトリエンナーレ」のスタートが、ちょうど「世界コスプレサミット2019」の期間と重なっているからだ。

トリエンナーレの初日は、豊田市のエリアをまわった。名古屋市のエリアは、映像などのインストールしやすいものが多い印象だったが、建築的、もしくは空間的な作品はこちらに集中している。特に高嶺格によるプールの床を剥がして、垂直に立てたインスタレーションは、将来、坂茂による豊田市博物館が建設される予定の場所だが、なるべく長く残して欲しい大作だ(なお、運動場に唐突に設置されていた鳥居は、彼の作品ではなく、夏祭りのためらしい)。豊田市のエリアでは、レニエール・レイバ・ノボ、小田原のどか、タリン・サイモンなど、戦争・権力・モニュメントを考えさせる作品が興味深い。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しもその色に 染まり果てにき 我ならぬまで》

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》展示風景

小田原のどか《↓ (1946-1948) 》

小田原のどか《↓ (1923−1951) 》

そしてトリエンナーレの批判にいそしみ、ネットで騒ぐ人たちが好きな特攻隊をとりあげ、歴史・哲学的な考察を加えて、彼らが出陣前に過ごした喜楽亭の日本家屋の構造を生かしたダイナミックな映像インスタレーションのホー・ツーニェンも力作である。なお、豊田市美術館では、東京で見逃したクリムトの展覧会も観ることができた。ファンが多い画家なので、トリエンナーレよりも客の入りがよいのはさすがだった。

ホー・ツーニェン《旅館アポリア》

名古屋に戻り、長者町にて「ART FARMing(アート・ファーミング)」展を独自に開催している綿覚ビルを見学してから、二度目の愛知芸術文化センターで、緊張感が強くなった「表現の不自由展・その後」にもう一度、足を運ぶ。そして夕刻に行われた高山明のレクチャー・パフォーマンス「パブリック・スピーチ・プロジェクト」は、岡倉天心らの大アジア主義を再読し、その簡単な批判ではなく、可能性と限界を検証する試みだった。その手がかりとして、ワーグナー/ヒトラー的なスペクタクルに抗したブレヒト的なズラしの手法やギリシア時代の街が見える屋外劇場のシステムを召喚しつつ、アジアの四都市(名古屋、マニラ、台北、ソウル)をつなぎ多言語のヒップホップ・パーティを10月に開催するという。作家たちの企ては、まさにトリエンナーレをめぐって日本で起きつつあるネガティヴな状況に対するポジティヴな回答になっている。

「ART FARMing」展が開催されていた綿覚ビル

展覧会の初日からネットなどから情報を得た政治家が、不自由展に対する抑圧的な発言を開始し、まさに「情の時代」を証明する状況が初日から起きていた。このときは、英語タイトルに掲げた言葉「Taming Y/Our Passion」、すなわち、「われわれ/あなたたちの感情を飼いならす」ことを期待していた。しかし、筆者にとって「表現の不自由展・その後」は、この日が見納めとなった。(9月8日現在。ただし、同展が会期中に再開されることを強く望む)

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/01(木)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)