artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(開催4日目)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県][愛知県]

残念ながら「表現の不自由展・その後」は、開幕3日目で閉鎖に追い込まれた。直接的な理由は、想定外の規模の電凸攻撃と脅迫の多さゆえに、来場者の安全を確保できないこと、またスタッフの精神的な限界である。これは公共施設に対するテロのはずだが、後に警察の初動が鈍かったことが判明している。「不自由展」の作品は、美術館や行政側が自主規制したり、おそらく議員の非公式な接触などが原因で展示中止になったものが多かったように思われたが、今回は、複数の政治家が展示の内容に介入することを公式の場で発言したことに驚かされた。確かに社会のフェイズが変わったことを示している。N国がマツコ・デラックスを批判し、ネット民もそれに同調するなど、杉田水脈や丸山穂高もそうだが、意見が異なる個人への攻撃を扇動するのは、国会議員の職務でないだろう。「不自由展」に対する政治家の圧力と同様、タガが外れている。メディアがこれをどっちもどっちの雰囲気で面白おかしく報道するのも、おかしい。

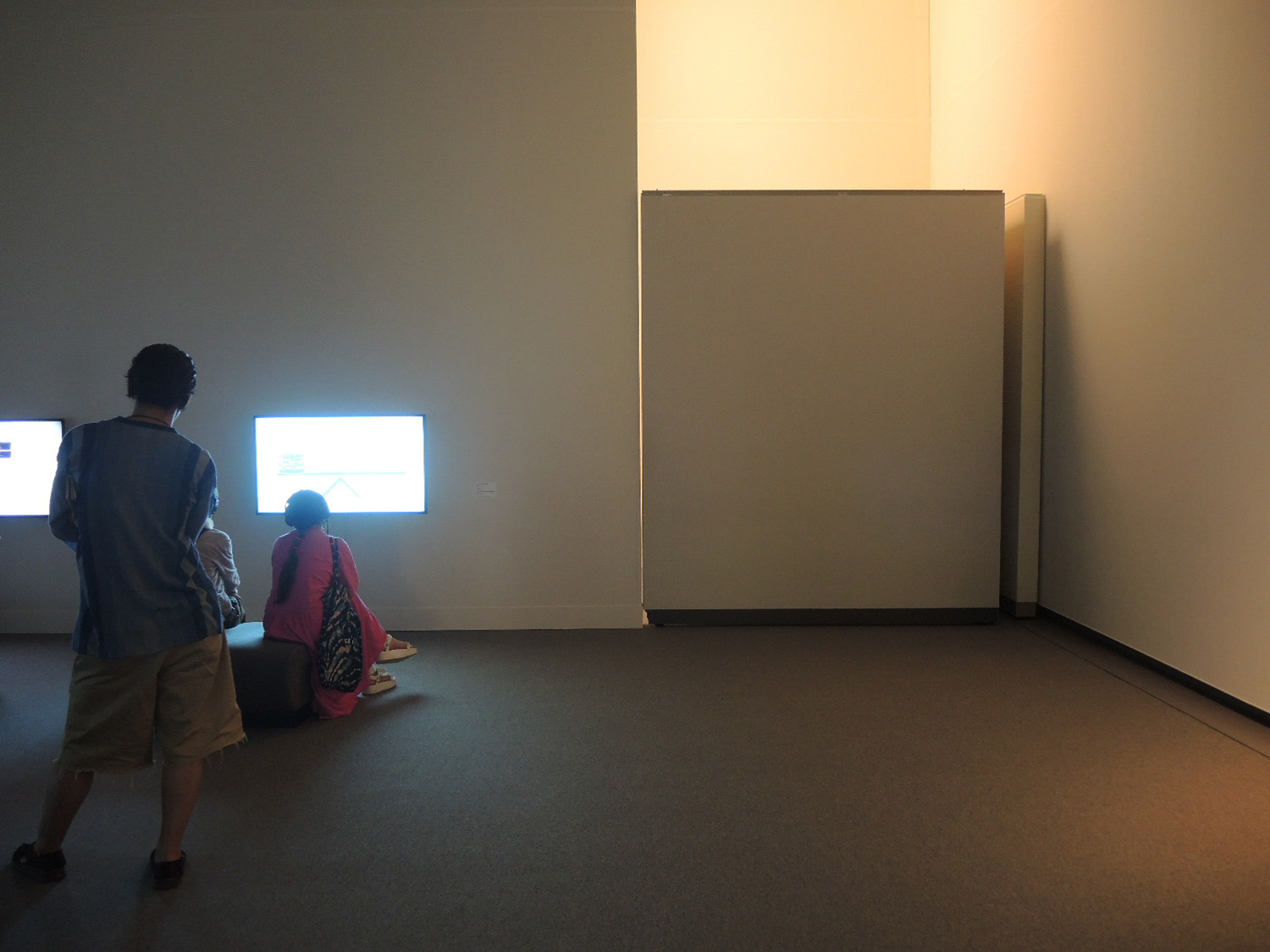

「不自由展」に関して、筆者が「あいちトリエンナーレ2013」の芸術監督だったことから、4つの新聞社を含む、複数のメディアからコメントなどの依頼が寄せられた。当時、津田監督が外部に向けて十分に発信できなかったのは、おそらく県の施設に殺到した膨大な数の脅迫への対策に追われていたのだろう。3度目に訪れた愛知芸術文化センターでは、本当に可動壁を入れて(上部は空いているが)、その奥の「不自由展」へのアクセスが塞がれていた。もっとも、この部屋は必ず通過しないといけない動線上ではなく、ルートからそれた袋小路となる位置であり、運営上の影響は比較的少ない。

閉ざされた「表現の不自由展・その後」 へのアクセス

情報系や工芸系の作品がある、名古屋市美術館も2周目に挑戦した。初見ではゆっくり時間がとれなかった藤井光の作品は、日本統治時代の台湾における同化教育の過去の映像とその身体運動を模倣する現代の映像を並べている。そう、歴史修正主義が跋扈し、不敬罪という言葉が叫ばれ、確かに2019年が当時とリアルにつながっているのではないか。この数日、「あいちトリエンナーレ」に起きた出来事によって、作品の見え方も変わった。

3つのパフォーミング・アーツのプログラムを鑑賞したが、ベルギーで有名な連続少女監禁殺人事件を題材とし、子供たちに演じさせる形式をとったミロ・ラウ(IIPM)+CAMPOの『5つのやさしい小品』が印象に残った。日本ならばさしずめ、宮崎勤が引き起こした連続幼女誘拐殺人事件の演劇化だろうか。炎上しそうな作品である。しかし、内容は知的に構成され、演じるとは何かのメタ的な視点をもち、この日のもうひとつの演目、ドラ・ガルシアのレクチャーパフォーマンス《ロミオ》に通じるものだった。ところで、『5つのやさしい小品』の冒頭で、思いがけず「イマジン」が歌われ、いまの残酷に分断された日本を想う。

ドラ・ガルシア、レクチャーパフォーマンス『ロミオ』のポスター

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/04(日)(五十嵐太郎)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ネイチャー・シアター・オブ・オクラホマ+エンクナップグループ『幸福の追求』

会期:2019/08/03~2019/08/04

名古屋市芸術創造センター[愛知県]

「あいちトリエンナーレ2019」パフォーミングアーツ・プログラム。「ネイチャー・シアター・オブ・オクラホマ」は、ニューヨークを拠点にパヴォル・リシュカとケリー・カッパーが主宰するユニット。本作では、スロベニアのダンスカンパニー「エンクナップグループ」とコラボレーションした。同日に鑑賞したミロ・ラウ(IIPM) + CAMPO『5つのやさしい小品』と同様、演劇と現実社会双方へのメタ的視線が主軸を貫くが、ミロ・ラウ作品とは対照的に、荒唐無稽でブラックな笑いに満ちており、「アート」と「アメリカ」両者に対する壮大な自虐ギャグが展開される。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

本作は二部構成からなり、前半では、アメリカ合衆国の建国理念のひとつ「幸福の追求(権)」について、西部劇に扮したダンサーたちが仰々しい文語調の台詞で語り続ける。だが、彼らが順々に語る「幸福」「理想」は他者の排除や暴力の連鎖と表裏一体であり、モノローグの終わりは常に、早撃ちの銃の応戦とパンチの応酬がお約束のように繰り広げられる。「振付」として構成されたダンサーたちの身体運動の滑らかさと形式性の上に、銃声と殴打の「効果音」が薄っぺらく響き、バカバカしい笑いを誘う。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

一方、後半では、「酒場の主人」役だった男性が「ある舞踊団の団長」に転じて延々とモノローグを語り続け、他のダンサーたちは「団員」を無言でマイム的に演じる。世界ツアーで成功を収め、各地のフェスティバルで受賞を重ね、名声を確立したカンパニーは次に何をすべきなのか? この自問に対し、誇大妄想とヒロイックな使命感に駆り立てられた団長は、NATO軍が空爆を続けるバグダッドに赴き、戦地での公演を目指す。「バグダッドは俺たちを必要としている。全世界はバグダッドを必要としている。故に、全世界は俺たちを必要としている」という破綻した三段論法が彼の誇大妄想と使命感を支えている。だが、爆撃音のなかをクレーターだらけの道を進む彼らが目にするのは、NATO軍とイラク軍、両陣営の兵士ともに「レッドブル」でエネルギーと士気をチャージする中毒者となっており、戦場さえもグローバル企業に支配されている悲喜劇的状況だ。団長と団員たちもまた、「レッドブル」をあおって自らを鼓舞し、弾丸の飛び交うなかで決死の公演を行なうが、会場が爆破され、無人のドローン軍団に追撃され、団員たちは手足を失い、瀕死の重傷を負い、舞踊団は事実上解散となる。この顛末が、コントのような乾いた笑いとともに演じられる。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

アートは自己陶酔にすぎないという冷めた認識と、だからこそ「社会の役に立ち、社会のために存在している」使命感や不安衝動に駆り立てられる彼の姿は、歪んだ自己像のカリカチュアだ。現地住民の支援でも社会政治的問題の作品化でもなく、戦地に赴くのは自らの存在証明のため。膨れ上がるエゴとその悲惨な末路には、だが、さらに痛烈なオチが待っている。アートとは、世界の悲劇(の搾取)だけでなく、自らの悲劇的経験や受けた傷さえも「作品化」して「グローバルなアート市場の商品として売り込む」悪どい商売である、というオチだ。「正義」を掲げる戦争も「正しさ」を標榜するアートも、資本主義には勝てないという悲劇が、ダンサーの鍛錬された身体を駆使したドタバタにより、喜劇へと転化されて差し出される。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

関連記事

ミロ・ラウ(IIPM) + CAMPO『5つのやさしい小品』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年09月15日号)

2019/08/03(土)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ミロ・ラウ(IIPM)+CAMPO『5つのやさしい小品』

会期:2019/08/02~2019/08/04

愛知県芸術劇場小ホール[愛知県]

「あいちトリエンナーレ2019」パフォーミングアーツ・プログラム。ミロ・ラウは、演出家、劇作家、映画監督、ジャーナリストなど多面的に活動し、現実に起きた事件や歴史的事象について記録や証言の丹念なリサーチを元に演劇作品として再構築している。ベルギーの劇場CAMPOより招聘され、地元の子供たちと創作した本作は、2016年の初演以来、各地の演劇祭で受賞を重ねてきた。「90年代にベルギーで起きた連続少女監禁殺人事件を題材とし、子供たちが演じる」と聞くとショッキングだが、「大人(演出家)から子供(俳優)への演技指導」という枠組みを通して、演出家から俳優に対する権力性や倫理性をあぶり出し、加害者デュトルーと被害者少女の関係に重ね合わせ、大人の振る舞いやルールの「模倣」「服従」を演技論へとパラフレーズさせるなど、メタ演劇論として極めて知的に構成されている。また、「性的虐待」「大人による教育と服従」「演出家の権力性」といった本作に書き込まれた複数の暴力性は、ベルギーの旧植民地コンゴの独立問題や観客自身についても触れることで、さらに何重にも多層化されて提示される。

「5つの」とタイトルにあるように、本作は5章で構成され、「加害者デュトルーの父親」「事件現場の検証」「監禁状態の少女」「被害者少女の両親」「犠牲者の葬儀」の再現場面や独白が、それぞれの「役」を担当した子供たちによって順番に演じられていく。秀逸なのが、冒頭に用意された「オーディション」の再現シーンだ。名前、年齢、特技、好きなものといった自己紹介を兼ねるとともに、「演出家」役の中年男性が投げかける問い──「なぜ演じたいと思うのか」「演じるのが一番難しい役とは」「死や他人の感情について想像できるか」「内面は必要か」「フリであれば、どんな行為でもできるか」「舞台と映像の違いとは」──は、メタ演劇論として機能する。また、本作はビデオカメラの使い方も周到に計算されており、子供たちの頭上のスクリーンに大写しされる「演出家」は、「子供たちを見守る保護者」であるとともに「絶対的な権力を行使する演出家」を体現し、「全能の父」の矛盾した二面性そのものを映し出す(後述するが、この装置は「演出家」=「加害者デュトルー」の二重写しや代替としても機能する)。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

この「オーディション」で交わされるやり取りは、単なる導入に留まらず、その後の「再現シーン」における「配役」の選択の必然性や政治性にじわじわと効いてくる。例えば、「出生時に肺炎にかかり、咳が止まらなかった」と言う少年は、「デュトルーの老いた父親」役を渡され、植民地コンゴで育ったデュトルーの生い立ちや悔恨を語るなかに、「老人らしい咳」の演技を期待される。また、元イギリス植民地であるスリランカ出身の少女が、コンゴの独立運動家の役を演じるシーンでは、俳優自身のアイデンティティと配役との近似性やギャップはより複雑であり、「旧植民地出身者」「人種」「ジェンダー」といった複数の差異とポリティクスが絡み合う。

一方、「僕は人前で泣かない」と言った少年は、殺害された少女の父親役を演じることになる。娘が行方不明になった日の出来事、進展しない警察の捜査、独自に目撃情報や証言を調べた活動、そして死体が見つかったという警察の電話を受け取った夜……。感情を抑えた独白のなかに、「泣いて」という演出家からの要求が課される。演技の素人である彼は「泣けない」のだが、演出家はメンソール入りクリームを目の下に塗るよう指示し、生理的反応によって流れた「涙」を、ビデオカメラは執拗にアップで映し出す。その「涙」が「内面の感情(への共感や同一化)」ではないにもかかわらず、痛ましさを超えた残酷さを覚えるのは、「演出家の過酷な要求」と「ビデオカメラの舐めるような視線(それは観客の「見たい」という欲望の代替装置でもある)」にただ耐え続ける彼の姿を目の当たりにし、自分の望む「人形のように」振る舞ってほしいという演出家/加害者デュトルーの欲望が自分自身の内にもあることを突きつけられるからだ。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

このように、ビデオカメラのライブ中継とスクリーンの映像は、本作において極めて戦略的に機能する。それぞれの「再現シーン」では前半に、「大人の俳優による演技」の映像がお手本のように頭上に流れ、子供たちはそれをコピーのコピーとして模倣する。ここでは、模倣としての演技が、大人の振る舞いやルールの「模倣」による学習と二重化され、その一方的な服従関係が示唆される。とりわけ震撼させるのが、地下に監禁された少女が両親に語りかける独白シーンだ。しぶる少女に、「服を脱いで」と何度も要求する演出家。ここで、「子供たちが演じる役」に「加害者デュトルー」がいない理由が明らかになる。少女の語る性的虐待や絶望的な状況に加え、「演出家/デュトルー」の境界が瓦解し、両者が二重写しになっていくことが、見る者を真に戦慄させるのだ。

[©Aichi Triennale 2019

Photo:Masahiro Hasunuma]

こうした子供たちの演技場面が、「映画の撮影」を模してなされるのも本作の仕掛けのひとつだ。シーンの前には毎回カチンコが鳴らされ、役を演じていない子は集音マイクを担当し、「演技」は「モノクロの映像」に変換されてスクリーンにライブ中継される。それは、演劇/映画の境界を融解させつつ、一方的で窃視的な欲望の存在、「フレーム」に切り取られた枠内を見ること、舞台上の生身の(子供の)身体/モノクロの映像(代理表象)が同時にあること、つまり演劇とは常に二重化の眼差しであることを提示する。 演出家-俳優、大人-子供、加害者-被害者、宗主国-植民地、そして観客-俳優への権力関係や暴力性を何重にも多重化させ、現実の事件や政治と(舞台)表象、双方への鋭い告発を投げかける本作。だが、全体としてはユーモアと子供たちへの温かい眼差しに満ち、何より舞台上の子供たちの屈託のなさに救われた。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

関連レビュー

ミロ・ラウ『コンゴ裁判』|山﨑健太:artscapeレビュー(2019年06月15日号)

2019/08/03(土)(高嶋慈)

澤登恭子「Rondo」

会期:2019/07/13~2019/08/03

CAS[大阪府]

パフォーマンス、映像、インスタレーションを通して、女性性の問題や、記憶や夢といった無意識の領域を扱ってきた澤登恭子。本展では、代表作と言えるパフォーマンス作品《Honey, Beauty and Tasty》の再演と、近作の映像インスタレーションが展示された。

《Honey, Beauty and Tasty》は2000年に大学院修了制作として発表された後、国内外で再演を重ねてきた。作品の核は澤登自身が行なうパフォーマンスにあり、本展でも初日にパフォーマンスが行なわれ、会期中は、使用されたDJブースの背後に記録映像が投影されている。回転するLPレコードの上に滴り落ちる蜂蜜を舌で舐め続ける、キャミソール姿の女性。DJのスクラッチの代わりに、舌の動きと堆積していく蜂蜜の重みによって、高揚感を誘うトランステクノには、次第にノイズや歪みが混じっていく。淡々と行為に従事し続ける澤登は無表情だが、辛そうにも気だるげにも見える。時折、髪をかき上げる仕草や、顔や髪の上にも滴り落ちる蜂蜜は、エロティックな含みを増幅させる。「レコードの上の蜂蜜を舌で舐める」というシンプルな行為だが、それが含意する問題提起は明らかだ。つまり、「(男性の)性的快楽のために奉仕させられる女性」への強烈なアンチである。

「Honey」は、体液の代替物であり、恋人への甘い呼びかけであり、ご褒美としての甘い蜜でもあり、多義的な意味を担う。赤いマニキュア、口紅、キャミソールといった記号としての「女性」を身にまとった澤登は、ビートの効いたダンスミュージックの高揚感や陶酔が暗示する、性的快楽の高まりに従事し続ける。だが、高揚感や快感をもたらすはずのダンスミュージックは、舌の動きと蜂蜜の重みによって次第に鈍く不穏なものへと変容し、引き伸ばされた快楽は絶頂に達しないまま、ただ回転し続ける。ここでは、不在で不可視の「踊り手」こそが問われている。《Honey, Beauty and Tasty》は、極めて戦略的な選択により、「(男性の)性的快楽のために従事する女性」を一種の記号化されたパロディとして演じ直すことで、問題提起を突きつける。

[撮影:笹岡敬]

「回転」は、もうひとつの出品作品《Träumerei-夕べの夢想》にも共通する要素だ。この作品では、夜の遊園地で撮影されたメリーゴーランドと観覧車の映像が、重なり合った薄いオーガンジーの幕に投影され、夢のなかの光景のような浮遊感をもたらす。煌めくイルミネーションや夜景の夢幻的な儚さ、オルゴールの音が増幅させる懐かしさ。だが、夜間の無人の遊園地はどこか不穏さをたたえ、回転する木馬も観覧車もどこへも行き着けない。「幸福な幼年期の夢」に閉じ込められた出口のない世界、という悪夢的な状況がここでは差し出されている。

[撮影:笹岡敬]

2019/07/20(土)(高嶋慈)

ディミトリス・パパイオアヌー『THE GREAT TAMER』

会期:2019/07/05~2019/07/06

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

2004年アテネオリンピック開閉会式の演出を手がけたことでも知られる、ギリシャの演出家、振付家のディミトリス・パパイオアヌーの初来日公演。

舞台上には、黒く塗ったベニヤ板を重ねて敷き詰めたスロープが闇を背に設えられ、客入れの段階から、スーツ姿の男性パフォーマーがひとり、佇んでいる。幕が上がると男性は服を脱いで全裸になり、揃えた両脚を観客に向けて横たわる。別の男性パフォーマーが登場し、遺骸を覆うように白い布をかけて立ち去る。しばらくすると、もうひとりの男性パフォーマーが登場し、床から一枚のベニヤ板を剥がすと、手から離してパタンと落下させる。その風圧で、布は軽やかに宙を舞い、覆われていた裸体の全身が露わになる。すると再び、布をかけた最初の男性が登場し、床に落ちた布を拾って横たわる裸体を覆うが、2番目の男性が戻ってきて同じ行為を繰り返し、風で煽られた布はあっけなく「全裸の死体」をさらけ出してしまう。このシュールなやり取りが、無言のまま、次第に間隔を狭めて執拗に繰り返される。「足の裏をこちらに向けて横たわる、白布をかけられた男の裸体」は、短縮法を駆使してキリストの遺骸を描いたマンテーニャの《死せるキリスト》を想起させる。西洋古典絵画への参照、「死(体)」を超越しようとする欲望が駆動させる芸術という営み、露わにすることと隠すこと、行為の執拗な反復が生み出す時間感覚の変調やナンセンス、宙に浮遊する布が示唆する「重力との戯れ」など、本作のテーマが凝縮したシーンだ。

上述したマンテーニャのように、本作には、西洋美術史から抽出・引用した身体イメージが、次々と舞台上に召喚されていく。例えば、墓から復活したキリストの身体と、それを見守る3人のマリア。レンブラントの描いた《テュルプ博士の解剖学講義》。だが、キリストの輝かしい身体は、マリアたちが代わるがわる吹きかける「息」を受けてグニャリと歪み、解剖台の上の「死体」からは内臓が次々と取り出され、解剖台はカニバリズムさながらの狂乱の食卓へと変貌する。完璧にコントロールされた美とナンセンス、グロテスクと脱力したユーモアの共存。また、しばしば登場するのが、「頭部、上半身、左右の腕、脚」をそれぞれ異なるパフォーマーが担当し、露出以外の部分は黒子のように隠すことで、バラバラのパーツが接続されたキメラ的身体である。裸体を組み合わせてだまし絵的にドクロを形作るダリの写真作品を連想させるとともに、女性の身体に男性の身体が接合されたイメージは、錬金術やギリシャ神話における雌雄同体や両性具有を想起させる。あるいは、頭部、胴体、手足がバラバラに切断された遺体や双頭のシャム双生児を思わせるシーンは、ゴヤの版画「戦争の惨禍」の凄惨な戦場や、「フリークス」を見世物にしてきたサーカスやショーの歴史への言及を匂わせ、連想の輪は広がっていく。

地球儀のボールを抱えて虚空に浮遊させる男は、死の静寂で満たされた宇宙空間や重力への示唆とともに、アトラスを体現する。アダムとイヴ、キリストの磔刑、ピエタなどの図像群を経て、ラストシーンでは開かれた書物の上に頭蓋骨が置かれ、この世の儚さを説く「ヴァニタス画」が完成するなど、キリスト教美術や神話に基づく「死や(再)生」をめぐるイメージ群が散りばめられる。

[photograph by Julian Mommert]

パフォーマーの卓越した身体を使って、西洋美術やSF映画などから引用した「身体イメージ」を3次元化し、緻密な計算による構築と解体が次々に展開する──ワンアイデアだが、レファランスの多彩さ、次々と繰り出される小道具や衣装の仕掛け、スピーディーな展開により、約90分間、緊張感に満ちたテンションを維持し、飽きさせない。

パフォーマーたちはしばしば、サーカスの曲芸のように重力と戯れ、イリュージョニスティックな運動を繰り広げる。支えが無いかのように宙に浮く身体、無重力状態で浮遊するかのような石ころ、根の生えた靴底を天に向けて逆立ちで歩き、上下感覚や重力を失効させる男。ラストシーンでは、男が薄い紙に息を吹きかけ、宙に浮遊させ続ける。パフォーマーたちが戯れる「重力」は、物理的重力であると同時に、(ギリシャが起源のひとつである)西洋文化の重みというもうひとつの重力圏でもある。そこから逃れることはできず、優美に戯れ続けるしかないのだ。

なだらかな丘を形成する「積み重なった板」という舞台装置はまた、堆積した歴史的地層のメタファーでもある。パフォーマーたちは、その地盤に自在に空けられる「穴」や「開口部」から出入りし、落下し、あるいは巨大な子宮の割れ目から生命が誕生し、穴から死体の手足が掘り出される。だが、その地盤の下にある「抑圧された下部」は、観客の目には見えず、隠されており、時折、バラバラ死体のような悪夢的なイメージが噴き上がるのみだ。

「創世から死までの、時空を超えた人類の歴史」をコラージュ的に紡ぐ本作だが、それは西洋文化中心主義や偏重であり、その重力圏の重みと地層的厚み、そして抑圧構造を示唆しつつも、内実には深く踏み込まない。台詞が一切なく、レファランスは多いが広く流布したイメージであり、「既視感」に安心して寄りかかれること。その「わかりやすさ」からは、本作が世界ツアーの巡業を前提にしていることが明白である。

[photograph by Julian Mommert]

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/lp/thegreattamer_saitama_kyoto/

2019/07/06(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)