artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

緑のテーブル 2017

会期:2019/06/01

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)1階KIITOホール[兵庫県]

ドイツ表現主義舞踊の巨匠クルト・ヨースの『緑のテーブル』(1932)に想を得て、ダンサー、振付家の岡登志子が創作したダンス作品。ヨースの『緑のテーブル』や公演の経緯についてはプレビュー記事で紹介したので、詳述は省く。『緑のテーブル』は、ヨースが残した「舞踊譜」に基づき、現在まで上演され続けているが、「譜面通りに伝えることだけが「作品の継承」か?」という問題提起が岡の作品には含まれる。シーンの構成やタンツテアター色の強い「配役」は岡作品でもほぼ踏襲されているが、「反戦バレエ」と言われるヨース作品をアップデートするにあたって岡が試みたことのひとつは、ナチスが台頭し始めた1930年代の時代状況を、現代の日本社会に読み替える演出である。例えば、「兵士」は、銃の代わりに目に見えないスマホやPCを操作する、サラリーマンの機械化した身体として表現される。また、彼の背後にだらしなく掛かる日章旗は右傾化や戦前への回帰を暗示し、プラカードの表/裏に表裏一体として描かれた日の丸/星条旗が掲げられる。

だが、それ以上に戦略的に感じられたのは、固定的なジェンダーの枠組みに対する批判的な撹乱である。その試みは、一方では成功しつつ、他方では限界を露呈させてもいた。

ジェンダーの撹乱の操作がなされるのは、「政治家」と「娼婦」による2つの群舞のシーンである。ヨースによるオリジナルと同様、冒頭と終盤、会議の「テーブル」を囲んだ「政治家」たちは、同調と牽制の攻防の身振りを繰り広げる。揃いのネクタイ姿にサングラスというユニフォーム的統一性とユニゾンは、彼らの同質性(ホモソーシャルな連帯性)を強調する。この7人の「政治家」には、一人だけ女性ダンサーが混じっているが、「彼女」の存在は、ユニフォームと身振りの同質性のなかに回収されてしまう。また、中盤で享楽的なダンスを繰り広げる「娼婦」たちのシーンでは、華やかなワンピース姿の女性ダンサーのなかに、一人だけ男性ダンサーが混じる(しかも、黒人である「彼」は体格差もあってより目立ち、均質な集団のなかに「人種」という差異も付加される)。

[© Hidefumi Yoshii]

[© Hidefumi Yoshii]

「政治家」「娼婦」ともに「7名」という同数のうち、1名だけ異なる性別のダンサーが混じるという構成は、意図的な対称性を持たせたものだろう。それは、単に記号的操作の撹乱というだけでなく、女性政治家の進出や性産業に従事する男性など、実社会においてもイメージとしても少数派や可視化されにくい存在に言及するとともに、集団の同質性のなかに埋没してしまう事態についても触れている。

だが、ラストで「緑のテーブル」が出現する祝祭的なシーンには疑問を抱いた。政治家たちが囲むテーブルに、代わって登場したワンピース姿の「女性」たち(「娼婦」と、別に設定された「女たち」という配役が混ざる)によって、「緑に塗られた食器」が並べられ、平和の到来を思わせる「緑のテーブル」が出現するというシーンだ。ここでは、「平和」=「女性」という図式の反復に加え、食卓の配膳=女性たちにあてがわれた役割という点で、固定的なジェンダー観に対し、二重の反復と追従に陥っている(「平和」=「女性」という図式の虚構性については、例えば若桑みどりが指摘したように、戦時中も女性は表象と労働の双方においてさまざまな形で戦争遂行を担っていた)。

だが、彼女たちがテーブル/食卓に並べるものが、「プラスチック容器」「ペットボトル」「紙皿」であることに留意しよう。使い捨ての安価な素材でつくられたそれらは、「平和の到来」が、脆く永続しない、仮ごしらえの、チープなものであることを示唆する。であるならば、やはりそこには現代日本社会への批判的視線=80年以上前の作品を「現代」において上演することの同時代的根拠を読み取ることも可能だろう。

[© Hidefumi Yoshii]

関連レビュー

プレビュー:『緑のテーブル 2017』公開リハーサル|高嶋慈:artscapeレビュー

2019/06/01(土)(高嶋慈)

イキウメ『獣の柱』

会期:2019/05/14~2019/06/09

世田谷トラムシアター[東京都]

劇作家の前川知大とイキウメの作品は必ず見ようと思ったきっかけになったのが、6年前に鑑賞した『獣の柱』だった。今回、再演されるということで劇場に足を運んだら、隕石が放つ光がもたらす快感に人々が我を忘れてしまう怪現象という序盤こそ同じだったが、途中からだいぶ違う展開になり、より完成度が高い新作のようになっていたことに心底驚かされた。空から降る巨大な柱を見るものは多幸感に囚われるが、あまりの過剰さゆえに人類に厄災をもたらす。そう、ほかのことが一切できなくなるという死に至る快感なのだ。SF的な物語は、いろいろな解読を可能にしているが、前回は、311の余波が続く時期だったこともあり、宗教的な崇拝の対象にすらなる光の柱が、事故を起こした原発の寓意に思われた。支配され、共存するか、あるいは別の生き方を選ぶか。しかし、今回は力点が変わり、新しい人類の誕生や、これまでの20世紀の文明とは違うコミューンをつくる物語になっていた。

イキウメの作品をたどると、今回の『獣の柱』は、旧人類と新人類を描いた作品『太陽』にも近いだろう(ただし、この作品では太陽の光を見ることができるのは旧人類)。またSFとしては、特に「あなたたちの役割は終わった」という強烈な一言から、アーサー・C・クラークの小説『幼年期の終わり』も思い出した。ほかにもナイト・シャラマンの映画『ハプニング』において、人間が集中し、一定の密度になると自死を選ぶという設定を連想した。劇中では、なぜこのような柱が出現したかについて生き残った者たちが議論し、幾つかのSF的な仮説が提示されるが、必ずしも明快な結論が出るわけではない。やはり、解釈は開かれていた。ともあれ、ハリウッド映画のような予算がなくとも、この超常現象により人類が危機に陥るという凄まじい物語を舞台で演じてしまう説得力、それに加え、シリアスな内容にもかかわらず、イキウメ特有のユーモアが失われてないことに感心させられた。

公式サイト:http://www.ikiume.jp/kouengaiyou.html

2019/05/29(水)(五十嵐太郎)

セレブレーション/小泉明郎《私たちは未来の死者を弔う》

会期:2019/05/18~2019/06/23

京都芸術センター、ザ ターミナル キョウト、ロームシアター京都、二条城 東南隅櫓[京都府]

日本とポーランドの国交樹立100周年を記念したグループ展。両国の若手・中堅のアーティスト21組が参加する。日本でまとまって紹介される機会の少ないポーランドの現代アートを見られる貴重な機会だが、メイン会場の京都芸術センターの主な展示スペース(南・北ギャラリー、講堂、フリースペース、大広間)はすべて日本人作家で占められている(経費の問題もあるだろうが)。また、数組のポーランドでのレジデンス経験者以外は、京都市立芸大出身者でほぼ構成され、偏向性や閉鎖性を感じざるをえない。タイトルの「セレブレーション」という身も蓋もない言葉通り、「国交樹立100周年」という記念性を冠しただけの企画に感じた。

本展での収穫は、(ポーランドでのレジデンス経験者/京都市立芸大出身者のどちらにも該当しないのだが)小泉明郎の映像作品《私たちは未来の死者を弔う》だった。今年春の「シアターコモンズ'19」で発表された本作は、公募で参加した若者たちとのワークショップを経て、かつての米軍基地跡地で撮影された。

これまでの小泉作品は、「過去を再演する(再現的に反復する)」という演劇的アプローチにより、「戦争」という負債を清算できないまま抱え込んだ日本社会の下部構造をあぶり出してきた。特攻隊や出征兵士と「感動」のドラマの共犯関係。第二次大戦で子どもを殺害した日本兵の証言を、事故で記憶障害になった男性に暗誦させ、「加害の記憶喪失」を患う 日本を批判する《忘却の地にて》。反天皇制のデモとそれに対するヘイトスピーチの現場を映し出しながら、複数の「父と子」(キリスト、小泉自身とその父親、天皇と国民)及び「(自己)犠牲」のイメージを多重的に重ね合わせる《夢の儀礼─帝国は今日も歌う─》。そこでは、「演出」の介入や「フィクション」であることの暴露が、虚実曖昧な領域に観客を連れ出しつつ、「戦争」というトラウマの抑圧、虚構だからこそもたらされる心理的高揚、加害の記憶の健忘症、同調圧力といった病巣が浮き彫りにされる。

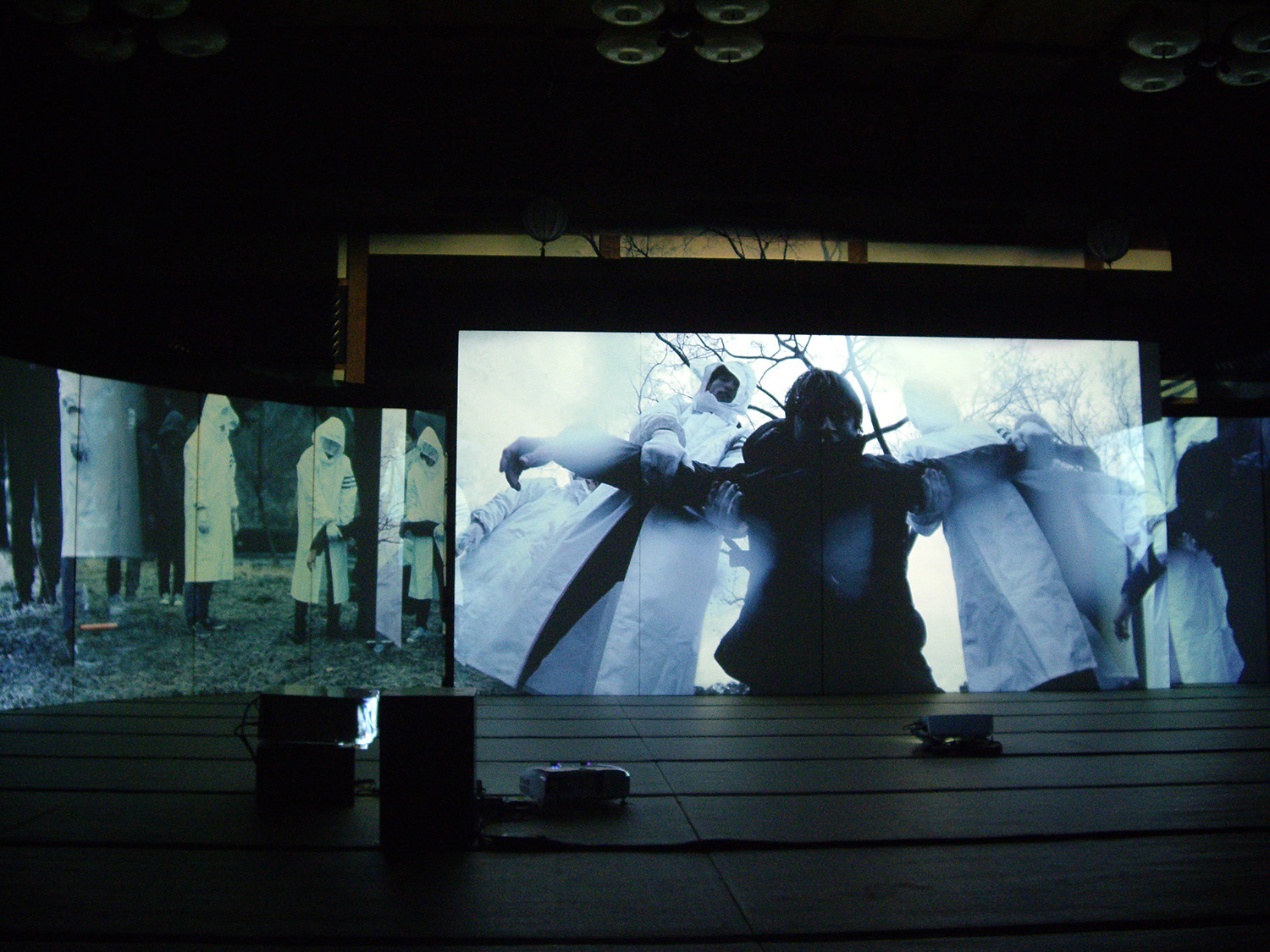

また、しばしばスクリーンの裏面にメイキングや暗喩的イメージが投影され、同期した映像が表/裏に投影されるという空間的二面性も小泉作品の特徴のひとつだが、《私たちは未来の死者を弔う》では、「逆再生」という時間の反転がキーとなる。パフォーマンスを記録した「通常再生」のパートでは、しのつく雨のなか、放射線の防護服を思わせる白いコートを着た者たちが、若者を一名ずつ、死体のように運んでくる。処刑される者のように、膝立ちで両腕を後ろに抑えられた若者は、「私、○○は、何か(家族、子ども、自由など)のために自分の命を投げ出します/何のためにも自分の命を投げ出しません」と宣言し、その理由を述べる。それは一語一句、他の者たちによって復唱され、銃声のような掛け声とともに、宣言した者は蘇生のような身振りを行なう。「見よ、未来の英雄が蘇った」という声が響く。

小泉明郎《私たちは未来の死者を弔う》

[©京都芸術センター 撮影:来田猛]

だが、この「宣言」と「蘇生」の儀式は、「逆再生」のパートにおいて、(解読不能な言語による)「断罪」と「集団処刑」に反転していく。逆再生によって、音声は不可解な外国語か呪詛のように響き、さらに復唱の順番が入れ替わることで、主体的な意志による宣言だったものは、匿名的な集団の声が処刑される者に強要する、罪状と自己批判の言葉のように見えてくるのだ。その「罪の宣告」が何であるかが見る者には把握不可能なことが、より不気味さを加速させる。そして、地面に横たわる「死体」の数は次第に増えていく。

「自己犠牲」をすすんで行なう者が「英雄」なのか、あるいは「自己犠牲」の否認が「英雄」たりえるのか。どちらであれ、主体的な意志を宣言した者が「蘇る」という「通常再生」のパートは、(「処刑」に反転したパートをかいくぐった後では)主体的な意志の発言がバッシングや社会的抹殺を受けて葬られてしまう現状への批判ともとれる。そこでは、権力体制によって、あるいは個人の輪郭が判別しがたい集団的な声によって一度葬られた「死者たち」が絞り出す言葉は、(再び)意味を持った言葉として再生され、私たちに届く。通常再生/逆再生のループを繰り返す操作により、蘇生/処刑、救済/抑圧の両極を行き来する本作は、極めて両義的だ。

会場風景 [撮影:著者]

だが真に不気味なのは、淡々と処刑を遂行する兵士/白い防護服に身を包んだ者たちの平静さではなく、時折カメラに映る、処刑/蘇生の儀式を遠巻きに囲んでただ傍観している者たちの存在ではないか。鏡の反映のように、自らの姿が不意に画面内に映し込まれたような、後味の悪さ。それは、彼らと同じく、光景を「ただ見ている」観客に対して、「見ること」が中立的立場ではないこと、「ニュートラルな視線」など存在しないことを突きつける。私たちは、処刑と忘却の遂行に、「黙認」という形で加担しているのか、それとも蘇生の奇跡の目撃者たりえるのか。

2019/05/25(土)(高嶋慈)

ヤネック・ツルコフスキ『マルガレーテ』

会期:2019/05/17~2019/05/24

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

ポーランドの演出家、ヤネック・ツルコフスキの作品の日本初公開。見知らぬ他人が撮影した古い8mmフィルムを蚤の市で手に入れた彼が、複数のフィルムに登場する女性(「マルガレーテ」)に関心を持ち、フィルムに映ったものの分析やリサーチを経ながら、「彼女は何者だったのか」に迫っていくという筋立てだ。観客数は毎回25名と少人数に限定。じゅうたんの上に置かれた小ぶりのスクリーンを囲んで観客は座り、紅茶を飲んでくつろぎながら、ホームビデオの上映会に招かれたようなアットホームな雰囲気のなか、ツルコフスキが語りかける。観客には受信機とイヤホンが配られ、ツルコフスキの話す英語は、背後のブース内にいる「日本人俳優の吹き替え」によって、あたかも同時通訳を聞くかのように体験される。本作がフィクションであることを逆手に取りつつ、上演のライブ性を損なわない、優れた仕掛けだ。未編集の、あるいは自ら編集した8mmフィルムの粗い映像を見せながら、個人的な体験とともに「マルガレーテ」の謎に迫っていくソロ・パフォーマンスは、「物語る」行為そのものを前景化する演劇の実験的形式であり、「ファウンド・フッテージ」でもあり、真偽の曖昧な領域に観客を連れ出しながら、記録メディアと記憶に関する複数の問いを照射する、親密にして刺激的な試みだった。

[撮影:守屋友樹]

ツルコフスキの語りは、ある個人的な体験を遡ることから始まる。2008年6月、ポーランドの国境に近い旧東ドイツの街に行った際、蚤の市で、誰のものとも知れない8mmフィルム数十本を買ったこと。それらのフィルムを映写機にかけてスクリーンに映し出しながら、その夜、静かな興奮とともに、たくさんのフィルム=誰かの記憶を見た経験が語られる。犬を連れて、林のなかを散歩する男女。友人たちとのホームパーティ。観光旅行で訪れたと思われる、ポツダムのサンスーシ宮殿。バルト海のリューゲン島。ツルコフスキは、フィルムの多くに、同じ白髪の女性が映っていることに気づく。フィルムを収めた箱に書かれていた名前から、彼女を「マルガレーテ」と呼ぶことにしたツルコフスキは、「映像のなかの秘密」の解読に乗り出す。「マルガレーテ」とよく一緒に映っている似た格好の女性は、姉妹なのか。撮影者はどんな人物で、なぜ彼女を執拗に撮り続けたのか。地面に一瞬映った撮影者の男の影を、ツルコフスキは見逃さない。カメラに目線を向ける「マルガレーテ」の手の動きには、どんな意味があるのか。

「マルガレーテ」の映ったフィルム以外にも、ツルコフスキの興味を引くものがある。例えば、共産主義時代に行なわれていたパレード。1989年、共産主義体制の崩壊を14歳で経験したツルコフスキにとって、その映像は複雑な感情を呼び起こすものだ。オークションでポーランドのほぼ同時代のフィルムを入手した彼は、旧東ドイツとポーランド、それぞれで撮影されたパレードの映像を比較する。カメラアングル、人々の動き方、道路の曲がり具合……。

また、フィルムの「焼け」の質感が好きと言うツルコフスキは、「焼け」の部分だけをつなぎ合わせて1本のフィルムを編集し、元々はサイレントだったものに音楽を付けて上映してみせる。甘く郷愁を誘うような音楽は、フィルムの粗くざらついた質感や、斜陽が差し込んだようなオレンジ色に染まった「焼け」の効果と相まって、ノスタルジーへの誘いを加速させる。それは、「共産主義時代」がすでにノスタルジーの対象、すなわち「安全に眺められる過去」になったことを示唆する。

そして後半、「マルガレーテ」の謎が明らかにされていく。箱に書かれていた「ルーベ(Ruhbe)」という苗字が珍しい姓であることを手掛かりに、「親類.com」というサイトや電話帳で調べ、彼女がある特別養護老人ホームに「いる」ことを突き止め、会いに行く。だが、まもなく100歳になるという「マルガレーテ」は、会話も覚束ない状態で、もう目もよく見えないという。100歳の誕生日に、30年前に撮られた、彼女と双子の姉の誕生パーティの映像を見せるが、「思い出せない」と彼女は言う。そしてラスト、再び蚤の市を訪れた映像が流れ、フィルムを売った店主は言う。「誰がフィルムを売りにきたかは不明だが、唯一確かなことは、フィルムが手に入ったのは、彼女が死んでからだよ」と。「マルガレーテ」の実在性、ツルコフスキ自身の語りの真偽を宙吊りにしながら、「映像記憶の亡霊性」を突きつけるラストだ。

見知らぬ他人の記憶を盗み見するという好奇心とともに、サスペンス仕立てで観客を引きつけつつ、より深い審級の問いを開いていく本作。「物質的に窮乏」「抑圧されていた」という画一的なイメージを抱きがちな共産主義時代にも、家族や友人との談笑や旅行など、穏やかな日常生活があったこと。アナログフィルムの粗い質感とノスタルジー化の共犯関係。共産主義時代の無害なノスタルジー化。プライベートなフィルムが、蚤の市のみならずネットオークションでも日々売買されていることへの倫理的問い。アマチュアフィルムの凡庸さと、それらが潜在的に秘める物語の可能性。「対面して物語る」こと、すなわち「演劇」の発生への探究。「ファウンド・フッテージ」の形式を借りつつ、真実の究明が同時にフィクションの構築でもあるという両義性。そして、映像の記録性と被写体本人の忘却とのあいだで宙吊りになった、記憶の確かさと不確かさ。被写体自身の記憶が消滅しても、さらに被写体の肉体がこの世を去った後も、アナログフィルムからデジタル信号へと変換されてメディアを乗り換えながら、スクリーンの皮膜の上に留まり、こちらに眼差しを向け続ける、そうした亡霊的存在を「マルガレーテ」と名付けよう。

2019/05/19(日)(高嶋慈)

中島那奈子・外山紀久子編著『老いと踊り』

発売日:2019/02/20

野心的な論集である。本書『老いと踊り』の主題は、その簡素なタイトルがこれ以上なく適切に伝えているが、その背後に控える問題は複雑かつ重層的だ。そこでこの場では、おもに編者のひとりである中島那奈子の序章「老いのパフォーマティヴィティ」に即して、本書が射程に収める問題系をなるべく遺漏なく紹介しておきたい。

まず、ごく一般的な前提として、現代社会が過去経験したことのない規模で「老い」の問題に直面していることは衆目の一致するところだろう。とりわけ日本は、65歳以上の人口が約28%を占めるという超高齢化社会を迎えている。こうした時代状況のなかで、経済学や社会学のみならず、哲学をはじめとするヒューマニティーズの領域でも「老い」についての考察が着々と進められている(たとえばヌスバウムや鷲田清一)。そのうえで中島は、ダンス研究において老いの問題を主題化することに伴うパラダイム・シフトとして、さしあたり「技術的転回」(老いと生政治)、「美学的転回」(老いとアブジェクション)、「芸術的転回」(東西の舞いと踊りの相違を含む横断的アプローチ)の3つを挙げる(なお、丸括弧内のフレーズは筆者の観点からの概括である)。とくに最後の点に関しては、コンテンポラリー・ダンスを牽引してきたジャドソン教会派のダンサーの高齢化という個別的な事情にも触れられており、ここだけでも多くの示唆に富む。各分野の理論的な動向にも十分に目配りのきいた、文字通り本書の基調をなすイントロダクションである。

以上に象徴されるような主題の広がりが、本書をそれぞれ異なる関心をもつ読者に送り届けることに成功している。つまり、昨今ますます喫緊の課題となりつつある「老い」そのものに関心を寄せる者、あるいは従来の社会では周縁に置かれていた「老い」の美学的ポテンシャルに期待を寄せる者、さらには(コンテンポラリー・ダンスを中心とする)芸術ジャンルとしてのダンスにおける老いと表現の関係に関心を寄せる者——。読者はそれぞれの関心に応じて、全12章からなる各論にアクセスすることができるだろう。

他方、通読してやや気になったのは、本書の各論が、しばしば同じ話題や対象をめぐって旋回していたことだ。むろん「老いと踊り」というテーマに真摯に向き合おうとするとき、大野一雄、ピナ・バウシュ、イヴォンヌ・レイナーといった表現者たちの実践を抜きにすることはほとんど考えられない。だが、各論の事例がこれらの人々に集中することの意味は、おそらくまた別途考えられるべきだろう。若く屈強な身体を前提とする西洋の「踊り」と、伝統的に高齢者の身体を尊重する日本の「舞い」を比較対照するという視点についても、おそらく同様のことが言える。その意味でいえば、「番外編」と銘打たれたもうひとりの編者・外山紀久子による最終章「旅立ちの日のための「音楽」(ダンスも含む)」は、かならずしも踊りに照準を合わせたものではないものの、ファイン・アートの外にあるさまざまな芸術的実践に光を当てることで、本書のさらなる「先」を垣間見せるものであった★1。

いずれにせよ、ダンスにかぎらず、芸術一般における「老い」の問題が未開拓の領域であることに変わりはない。本書は、編者たちの類稀なパトスによって、その未踏の領野を果敢に切り開くことに成功している。

★1──いくぶん個人的な註記になるが、筆者がこのようなことを考えた理由としては、かつてアーティストのミヤギフトシとの対話のなかで、ヴォルフガング・ティルマンスの個展「Your Body is Yours」

2019/05/14(火)(星野太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)