artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

The end of company ジエン社『ボードゲームと種の起源・拡張版』

会期:2019/05/29~2019/06/09

こまばアゴラ劇場[東京都]

本作は同タイトル・同モチーフ・同設定のもと、2018年12月の「基本公演」と2019年5月の「拡張公演」の二つのバージョンが上演された。こちらは拡張公演のレビューとなる(基本公演のレビューはこちら)。

家族、あるいは男女の関係の新たなあり方を模索しつつも異性愛男性中心の価値観の強固な支配から逃れられなかった基本公演。拡張公演では「その後」、あるボードゲームカフェの開店が断念されるまでの時間と周囲に集う人々の関係の変化が、錯綜した時間軸のなかで描かれる。

© 刑部準也

© 刑部準也

結論から言えば、異性愛男性中心の価値観は本作においても温存されている。男性の登場人物が3人に増えたため「ギャルゲー」の印象はなくなったものの、本作においても女性の登場人物が男性の物語を担保するための駒として配置されている印象は拭えなかった。支配的な価値観を転覆することはかくも難しい。

そんななかにあって、新たにコミュニティに参加しようとしながら、ゲームに誘われるたびに「できません」と繰り返す女・そつある(湯口光穂)の存在は際立っている。彼女の発言や行動は一見したところ場の空気を読まない「迷惑な」ものだが、場を規定するそもそものルールが理不尽であるとき、その土俵(この言葉自体、男性原理に支配されたフィールドを指すものであった)で勝負すること自体に異を唱えるのは真っ当なふるまいだろう。

おそらく、作者の山本健介は自らに巣食う男性原理に気づいているのだ。基本公演同様、本作でも劇中にはオリジナルのゲームが登場する。『魔女の村に棲む』と題されたそれはインディアンポーカーと人狼を組み合わせたようなゲームで、二つの陣営に分かれたプレイヤーは、自らがどちらの陣営に属しているかわからないままに、自分たちが「多数派」となるよう「相手」を排除していくことを要求される。

ゲームの作者・中大兄(寺内淳志)は「このゲームで何がしたいっていうのが見えてこない」と言われ「話し合いがしたい」と答える。ゲームに民主主義を導入する試みにも思えるが、話し合いを目的に据えている時点で転倒しているのは明白だ。そこで話し合われるのは「誰が死んだ方がいいか」であり、「自分とは違う人」をあぶり出し排除するのは民主主義ではない。

しかも、プレイヤーは自らがどちらの陣営に属しているかを知らない。ジエン社の作品の多くで東京は何らかの災害に襲われており、本作でも舞台となる街の川向こうに見える東京では火の手が上がっている。登場人物たちは時おりぼんやりとその煙を眺めるが、いつしか炎は我が身に迫り、ラストでは中大兄の家も燃えてしまう。対岸の火事は果たして本当に対岸のものか。

© 刑部準也

© 刑部準也

© 刑部準也

© 刑部準也

インディアンポーカー(Wikipedia):https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC#%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC

人狼(汝は人狼なりや?/Wikipedia):https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9D%E3%81%AF%E4%BA%BA%E7%8B%BC%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%82%84%3F

公式サイト:https://elegirl.net/jiensha/

関連記事

The end of company ジエン社『ボードゲームと種の起源』|山﨑健太(2019年07月01日号artscapeレビュー)

2019/06/09(山﨑健太)

九条劇「エコー」

会期:2019/06/07~2019/06/08

九条湯[京都府]

浜辺ふうによるソロの演劇ユニット「九条劇」の第2回公演。在日コリアンが多く住む京都の東九条で幼い頃から朝鮮半島の伝統芸能文化に親しんで育った浜辺は、「日本人」としてはマジョリティに属するが、身体化された文化は朝鮮半島のそれであるという自身が抱える葛藤や日本社会への違和感を主題化している。自伝的要素が強かった1人芝居の第1回公演を経て、今回は2人芝居の形式を採用。人の移動や多文化のルーツを主題とする演劇ユニット「BRDG」の山口惠子を共演者に迎えた。

[撮影:中山和弘]

「エコー」の粗筋は、再会した小学校の同級生2人が、「この地域の語り部になってくれ」という恩師の言葉を「宿題」として引き受け、子供時代の回想、人情味溢れる地域の人々の言葉、ヘイトへの怒りを織り交ぜながら、地元の祭りで地域について紹介する「漫才」を披露するというものだ。劇中劇として「漫才」を設定しているように、随所に笑いを散りばめ、ノリとテンポのよい関西弁のやり取りで展開され、肩肘張らずに見られる。また、あちこちにある「フェンスで囲まれた空き地」は、「猛獣(のようなキャラの濃い人)を閉じ込める檻かと思った」というように、負の側面も笑いにくるんで昇華される。一方、「朝鮮半島の文化に理解のある『優しい日本人』」として見られることへの違和感や葛藤、「在日のアイデンティティは多様化しているのに、なぜ日本人のアイデンティティは更新されないのか」という怒り、「とってつけた多文化共生ではない」という誇りは、自身の経験に裏打ちされた真摯な叫びとして響く。

前回の公演と同様、自伝的要素の強い作品だが、演出的には大きく前進した。そこには、「元銭湯」という場所の力も大きく作用している。廃業した銭湯をレンタルスペースとして活用している「九条湯」は、唐破風の玄関に迎えられ、脱衣所の格天井、装飾豊かなタイル張りの浴室など、格式と歴史を感じる空間だ。とりわけ、演出面で戦略的に用いられたのは、男湯/女湯を分ける「壁」である。それは、子供時代の秘密基地ごっこの(簡単に乗り越えられた)壁、「日本人/在日」といった国籍や民族で分ける壁、劇中で歌われる「イムジン河」が示唆する北/南を分断する壁であり、さらに誰の心にもある心理的な境界線のメタファーとしても機能する。もしこの「壁」が、「舞台美術」として舞台上に作った仮設壁であれば、あくまでフィクションとしての人工的な作り物感に留まっただろう。だが、銭湯という、この地域の人々の生活のなかにあった、物としての存在感を感じながら、「壁」の持つ意味が何重にも多重化される観劇体験となった。また、脱衣所の鏡張りの壁は、しばしば俳優がそれに向き合って発話することで、「自分自身の反映像を見つめる」すなわち国籍、民族、(多)文化、地域といった自らのアイデンティティについて問うテーマを浮かび上がらせる。奥のタイル張りの風呂場から聴こえる声の反響(「エコー」)もまた、主題を音響的に補足する。

前回同様、自分自身について(しか)話さない、話せないという態度は作り手として誠実であり、とりわけ終盤での吐露は、演劇作品・フィクションであることを越えた切実さで胸に迫る。一方、「現代演劇」の観客には、愚直なまでの浜辺の態度は、ストレートすぎて「ベタ」だと映るだろう。この「分かりやすさ」は、「上演場所」「観客層」とも関係している。前回同様、上演会場は東九条の地域内に位置し、ブラックボックスの劇場ではない(カフェやコミュニティスペース)。「地域を扱った作品をその地域で上演する」という、地域密着や地産地消的なあり方は意義がある一方、観客とは(物理的にも心理的にも)距離が近い。前回の公演においても、客席の多くは地域住民か顔見知りと思われ、上演開始前から「第四の壁」を崩して客席にフランクに語りかける、歌や打楽器のリズムに合わせてかけ声や手拍子を要請する、客席から温かい声援がかかるなど、身内的な雰囲気に包まれた上演だった。

[撮影:中山和弘]

だが今後、浜辺のユニットが上演を重ねて成長していく過程で、「地域外」に出る段階を迎えることは必然だろう。東九条という地域について知らない観客や単に現代演劇のファンに向けて上演する──その時、笑いにくるみつつ「怒りと苦しさを分かってほしい」というストレートな訴えや自分語りから、どう「外」の目線を意識し、作品としての洗練度を高めていくのか。これからの課題を期待とともに記したい。

関連記事

2019/06/08(土)(高嶋慈)

ひとり芝居ショーケース公演『ひとり多ずもう』

会期:2019/06/07~2019/06/10

早稲田小劇場どらま館[東京都]

『ひとり多ずもう』は企画監修も務めるサンプル・松井周のワークショップに参加していた俳優と演出家がタッグを組み、素舞台・ひとり15分・俳優×演出家による台本というルールのもとに短編を上演するショーケース公演。秋本ふせん×山下恵実(ひとごと。)「怒りを吸う」、佐藤岳×柳生二千翔(女の子には内緒)「目尻がとろける」、的場裕美×中島梓織(いいへんじ)「アブラ」、深澤しほ×福名理穂(ぱぷりか)「蒼く戦ぐ」、雪深山福子×升味加耀(果てとチーク)「寒煙」、矢野昌幸「ギニョル」(矢野のみ自作自演)の6組6作品が上演された。

いずれもそれなりに面白くは見られたが、それだけにひとり芝居の難しさもまたむき出しとなった。ひとり芝居の相手役として観客には見えないがそこにいる(ことになっている)人物を登場させたのが4組、観客に語りかける方法を採用したのが2組。いずれにせよ、なぜそのように演じるのかという根拠がつくり手の側になければ、それは観客の想像力への信頼というよりは甘えとなってしまう。それを踏まえて面白かったのは以下の3本。

的場×中島「アブラ」はまずは電話というアイテムを導入することで姿の見えない会話の相手を違和感なく登場させる。的場演じる女は去年の夏に別れた元カレのいまの気持ちを知りたいと「電話占い」に相談の電話を繰り返しかけている。18人目(!)の相談相手だという今回の占い師は元カレの生き霊を降ろすことでその気持ちを教えてくれるらしい。元カレへの執着や自分に都合のいい言葉しか聞かない態度、占い師の指示通りに体中にごま油を塗りたくる女の行動ににじむ狂気は、スピーカーフォンにした電話からも占い師の声が聞こえてこないことによってさらに加速する。占い師は本当に電話の向こうに存在しているのか? 相手役の声が聞こえないことを利用した巧みな演出だ。

深澤×福名「蒼く戦ぐ」は映画撮影に臨む女優の話。観客には見えない複数の相手との会話を巧みに演じ分ける深澤の技量も見事だが、「相手が見えない」ことは作品のモチーフと響き合い、さらなる効果をあげている。撮影されているのは深澤演じる女が社長のセクハラを告発する場面。やがて現実においても深澤演じる女優がさまざまなレベルのセクハラにさらされていることが明らかになっていく。複数の会話相手のいずれもが舞台上に存在しないことで、悪意の主体としての個々の男のみならず、総体としての彼らがつくり出し女優を脅かす業界の、いや、日本の「空気」までもが抉り出される。

矢野「ギニョル」はフィクションとしての言葉を用いつつ、俳優として舞台に立つことを正面から引き受けてみせた。矢野は客席を通っての登場場面から一貫して、目の前にいる観客を無視しない。語られる言葉もまた(その虚実は不明ながらも)俳優である自身についてのものであり、観客もまた俳優として目の前に立つ男と対峙することを要請される力強いパフォーマンスだった。

公式サイト:https://www.waseda.jp/culture/dramakan/news/992

2019/06/08(山﨑健太)

関田育子『浜梨』

会期:2019/06/07~2019/06/10

SCOOL[東京都]

関田育子は立教大学現代心理学部映像身体学科卒出身。2016年に同学科教授の松田正隆が主宰するマレビトの会のプロジェクト・メンバーとなって以降、マレビトの会での活動と並行して自身の名義での作品を継続して発表している。2017年にはフェスティバル/トーキョー'17の「実験と対話の劇場」に参加し『驟雨』を上演した。

『浜梨』ではある親子の物語と集団登校する小学生たちの様子がおおよそ交互に描かれる。親子の物語では父が再婚し、娘が昇進して上京するまでのそれぞれの葛藤が描かれ、つまりそこにはベタな物語がある一方、小学生たちについては作品の終盤に至っても逆上がりができるようになるという程度の変化しか描かれず、そこには物語らしき物語はない。5人の俳優はいずれの「物語」にも登場し、作品内でそれぞれが二つ以上の役を担うことになるのだが、面白いのは、二つの「物語」が完全に独立しているわけではなく、両者がときに交錯しながら作品が進んでいく点だ。場面間の「つなぎ」がときにグラデーションのように曖昧なかたちをとっていることもあり、観客はしばしば俳優がいまこの瞬間に演じている役を誤解し、あるいは決定不可能な状態に置かれることになる。このような観客の認識の混乱がもたらすダイナミズムが関田作品の面白さのひとつだろう。

[撮影:小島早貴]

[撮影:小島早貴]

役の混同や取り違えはさらに、単なる演劇的趣向を越えて物語、あるいはそこで描かれる感情の受容にも大きな影響を与えているように思われる。たとえば娘が亡き母の仏壇に手を合わせ涙を流す場面。極度に記号化された「涙を拭う」仕草と、嗚咽しているさまを表わすと思われる寸断された「お……かあ……さ……ん」という言葉は、その記号化ゆえに「泣く」という行為そのものをむき出しに提示してみせる。だがその涙の無防備さはむしろ、同じ俳優が演じる小学1年生の女の子の方にこそ似つかわしいものに思われる。あるいは、娘に潜在する子ども時代がふいに顔を出したような印象がそこにはあった。

親子の物語と小学生たちの様子はともに「現在」の、そして基本的には無関係なものとして描かれつつ、並置され交錯する両者はそれぞれの見方に影響を与え合う。設定上の整合性は取れずとも、小学生たちはときにまるで大人たちの子ども時代であるかのようにも見える。大人たちの向こうにふと透けて見える「子ども」の顔。それはホームドラマを補強し、生の感情を表出させるための回路だ。「大人」である娘は同時に父と母の「子ども」でもあり、そのことは彼女の土台となっている。父を置いて上京し、また、父の再婚相手として新たな母を迎え入れることに対して娘が抱く複雑な感情は、まさに「娘」としての立場から生じるものだ。彼女の向こうに二重写しとなる「子ども」の姿は、彼女の率直な思いを伝えることになる。そうして「子ども」の自分を認めることでようやく、新しい家族のかたちはその最初の一歩を踏み出すことになるだろう。

[撮影:小島早貴]

[撮影:小島早貴]

[撮影:小島早貴]

[撮影:小島早貴]

公式サイト:http://scool.jp/event/20190607/

2019/06/08(山﨑健太)

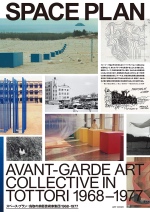

筒井宏樹編『スペース・プラン 鳥取の前衛芸術家集団1968-1977』

発行所:アートダイバー

発売日:2019/04/15

スペース・プランとは、谷口俊(1929-)、フナイタケヒコ(1942-)、山田健朗(1941-)らによって結成された鳥取の芸術家集団である。1968年の「脱出計画No.1 新しい芸術グループ結成のために」という檄文をもって活動を開始したこの集団は、68年から77年にかけて、県内で計13回の展覧会を実施した。そのなかには、当時アメリカで勃興して間もないミニマリズム的な様式が数多く見られる。のみならず、その発表の場に選ばれた鳥取砂丘や湖山池青島での野外展示も、当時としてはきわめて先進的な試みであったはずだ。にもかかわらず、ほぼ一貫して鳥取を舞台としたこの芸術家集団の活動は、これまで専門家のあいだでもほとんど知られていなかった。その彼らの活動に光を当て、長期にわたる調査を経て本書を世に送り出したのは、ひとえに編者である筒井宏樹(鳥取大学准教授)の功績である。

本書の元になったのは、昨年鳥取で開催された展覧会「スペース・プラン記録展──鳥取の前衛芸術家集団1968-1977」(2018年12月7日(金)〜19日(水)、ギャラリー鳥たちのいえ)である。この展覧会は、前述のように一般には(あるいは専門家のあいだでも)知られざる存在であったスペース・プランの活動を紹介した、世界でもはじめての展覧会だった。筆者は幸いにしてこの展覧会を実見することができたが、2週間弱の会期のうちに、遠方から足を運ぶことのできた来場者はごく一握りだったのではないか。そうした事情も勘案すれば、同展に出品された多くの記録が、こうして一冊の図録としてまとめられたことの意義はかぎりなく大きい。

しかしそもそも、今あらためてスペース・プランという半世紀前の芸術家集団に注目する意義とは何なのか。そう訝しむ読者には、まずは編者による序論「スペース・プランとその時代」(6-11頁)の一読をすすめたい。そこでは、この地方の芸術家集団がなぜ68年という早い時期にミニマリズムへと接近しえたのか、そして、いかなる経緯により69年の鳥取砂丘での展示が可能になったのかが客観的な裏づけとともに語られる。なかでも、美術家・福嶋敬恭(1940-)を媒介とした、京都の「北白川美術村」とのつながりは興味深い。美術コレクターのジョン・パワーズの導きで64年に渡米した福嶋は、同地で兆しつつあったミニマリズムの萌芽をその目に収めている。その福嶋の中学時代の美術教師であったのが前述の谷口俊であり、その実弟が、同じくスペース・プランのメンバーであった福嶋盛人(1941-)であったというわけだ。北白川で聞いた福嶋の話に大きな衝撃を受けた谷口は、68年に《BLUE MEDIA》というミニマリズム的な作品を発表する。スペース・プランはこれを機に結成され、以後10年におよぶ数々の野外展示が実現されていった。

以上のエピソードは、関係者の多くが存命であるがゆえに可能になった、戦後美術の一側面を示す貴重な証言であろう。これ以外にも本書は、ひとりの研究者がいなければ確実に埋もれていたであろう、数々の貴重な資料に満ちあふれている。地方の前衛芸術家集団の再評価、ということで言えば、今から数年前に行なわれた「THE PLAY since 1967 まだ見ぬ流れの彼方へ」(国立国際美術館、2016-2017)を連想させなくもない。その「THE PLAY」展と同じく本書のデザインを手がけた木村稔将は、スペース・プランにまつわる雑多な写真や文書を巧みに配することで、忘却からかろうじて救い出された過去の記録に新たな生を与えている。現代美術における「地域性」や「コレクティヴ」があらためて問いただされる昨今の状況に鑑みれば、本書の刊行はまことに時宜を得たものであると言えよう。

2019/06/01(土) (星野太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)