artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

柿喰う客『御披楽喜』

会期:2019/09/07~2019/09/08

出石永楽館[兵庫県]

天才彫刻家・蛇ノ目梯の十三回忌。最後のゼミ生13人が集ったそこで明かされたのは、彼が莫大な遺産と遺言状を遺していたという事実だ。なぜいまさら。蛇ノ目の望みは長生きならぬ「長死に」。彼の作品がその死後も世界に影響を与え続けること。遺産は蛇ノ目と彼の功績としてのゼミ生たちの作品を展示する美術館を建てるためのものだった。

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

殺人事件でも起きそうな、極めてミステリ的設定だ(実際、蛇ノ目は殺されているのだが、それは前作『美少年』の話であって今作には関係がない)。引き込まれる導入部に続いて、ゼミ生たちがここに至るまでの過去が語られる──のだが、物語らしきものは結末に至ってなお、ほとんど何をも開示しない。なんせ60分しかない上演時間に13人、蛇ノ目を加えれば14人もの登場人物それぞれのエピソードが詰め込まれているのだ。各々のキャラは立ちすぎるほどに立っているが、そこに物語の入り込む余地はほとんど残されていない。

たとえば東京都庁の前で全裸で放尿する女。現代のマリアを自称し想像妊娠する女。知的障害を持ち、塗り絵以外に何もできないがその塗り絵には9000ドルの値がつく男。才能を持ちながら貧困で餓死する男。アート業界に顔がきくことを買われて広告代理店に就職する男。そして原発マネーで建てられる美術館。エトセトラエトセトラ。PC(ポリティカル・コレクトネス)などクソ食らえと言わんばかりの悪意とアイロニー。

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

[撮影:igaki photo studio]

ところで、一部のジャンプ漫画、たとえばある時期からの久保帯人『BLEACH』や吾峠呼世晴『鬼滅の刃』は、「敵」も含めて登場する人物一人ひとりの過去に強くフォーカスをあて、それぞれのエピソードを開示する。これによってそれぞれのキャラクターは作品を貫く物語にのみ奉仕するわけではない人物として独立性を獲得しているようにも思えるが、結果として主筋は遅延され、いつまでも完結しない(などということはもちろんないのだが)。というよりも主筋こそがむしろ、無数のキャラクターを存在させるために利用されている気配すらある。奇妙な反転。

ゼミ生のほとんどは芸術家としては大成しない。蛇ノ目の「物語」に寄生することで辛うじて彼らは「存在」することができる。だから物語は終われない。本作のタイトルでもあるおひらきとはつまり空虚さの開示でしかない。ひとりを除く登場人物には「閉じる」を意味する名前が与えられている。破局を避けるために内に篭り続けること。空虚の高速回転。だが劇場の扉が開けば芝居はおしまいにならざるを得ない。

翻って現代の芸術はどうか。一糸乱れぬ演技とそれとは裏腹の濃いキャラクターで舞台に立つ俳優たちは、空虚を空虚として、しかし同時にエンターテイメントとしても提示してみせた。作・演出の中屋敷法仁のアイロニカルな視線と悪意はそのまま、現代の芸術と作家たちにも向けられている。

柿喰う客:https://kaki-kuu-kyaku.com/

第0回豊岡演劇祭:https://toyooka-theaterfestival.tumblr.com/

2019/09/07(山﨑健太)

青年団『東京ノート・インターナショナルバージョン』

会期:2019/09/06~2019/09/08

城崎国際アートセンター ホール[兵庫県]

第0回豊岡演劇祭のオープニング演目として青年団『東京ノート・インターナショナルバージョン』が上演された。『東京ノート』は1995年に岸田國士戯曲賞を受賞し、その後も日本のみならず世界中で上演されてきた平田オリザの代表作。これまでにも台湾、タイ、フィリピンのそれぞれで現地の劇作家・俳優・スタッフとともに『台北ノート』『バンコクノート』『マニラノート』と題された現地版が制作されている。「インターナショナルバージョン」にはこの3カ国に加え日本、韓国、アメリカ、ウズベクスタンの俳優が出演しており、七つの言語でセリフが発せられる上演となった。

[写真:igaki photo studio]

[写真:igaki photo studio]

近未来の東京にある美術館のロビーを舞台に、そこを行き来する人々の人間模様を描いた『東京ノート』。「インターナショナルバージョン」では登場人物の配置と戯曲の大筋はそのままに、2034年の東京を想定し、登場人物のバックグラウンドが多様化している。オリジナルは日本人同士の立場や考え方の違い、あるいはそれらへの無自覚を描き出すものだったが、「インターナショナルバージョン」では「国」も異なる人々とのやりとりがそこに加わる。例えば、平和維持軍に参加することにしたというフィリピン人・マニー(マンジン・ファルダス)に対し、たまたま居合わせた無関係の日本人・橋爪(前原瑞樹)が「Not to war.」と声を上げる場面は、オリジナルにも存在した日本人同士のそれ以上に緊張感を孕んだものに私には感じられた。橋爪が声を上げられたのは同行者である在日韓国人・寺西(鄭亜美)がフィリピン語を解したからなのだが、複数の言語が交わされ、誰が何語を解するかわからないという状況は、また別種の緊張を不意打ちのようにその場にもたらすことになる。

[写真:igaki photo studio]

[写真:igaki photo studio]

ところで、「インターナショナルバージョン」には新たに追加された(=オリジナルには存在しなかった)登場人物がひとりいる。学校の課題で「英語で二十人と話さなきゃいけない」という中学生(井垣ゆう)だ。明らかに日本人である登場人物にさえ「日本人の方ですか」と律儀に確認を取り、そのたびに「はい」「じゃあ、いいです」と繰り返されるやりとりは笑いを誘い、地元の中学生のキャストへの抜擢と相まって平田流の「サービス」とも感じられるが、しかし彼女の存在は2034年の日本の状況を鋭く抉り出す。いちいち確認しなければわからない程度には、日本にいる人々のバックグラウンドが多様化しているのだ。

もちろんこれは作中の2034年に、あるいは人種・国籍に限られる話ではない。たとえば「オリジナルの登場人物は日本人のみ」というのも、作中に国籍への言及がない以上、実は私の思い込みにすぎない。『インターナショナルバージョン』にはロシア系日本人と在日韓国人の登場人物がいる。「日本人の方ですか」という不躾にも感じられた(というのは、実際のところある人が英語を話すかどうかと何人であるかはもちろん関係がないからだ)唐突な問いかけは、しかし翻って私のなかにも確実にある「偏見」を突くことになった。この「インターナショナルバージョン」は2020年2月に東京・吉祥寺シアターでも上演される予定だ。

青年団:http://www.seinendan.org/

第0回豊岡芸術祭:https://toyooka-theaterfestival.tumblr.com/

2019/09/07(山﨑健太)

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT京都国際舞台芸術祭 2019

会期:2019/10/05~2019/10/27

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、 京都府立府民ホール “ アルティ”、THEATRE E9 KYOTO ほか[京都府]

10回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下「KEX」)。公式プログラムでは、「世界の響き~エコロジカルな時代へ」をテーマに、計11の公演や展示が行なわれる。

フェスティバルの立ち上げからプログラムディレクターを務めてきた橋本裕介が、今回で最後ということもあり、集大成的なプログラムだと感じた。軸としては、1)これまでの参加アーティストとの新たな創作、2)「女性アーティストあるいは女性性をアイデンティティの核とするアーティスト/グループ」を打ち出した前回からの発展性、の2点が挙げられる。

1)では、チョイ・カファイ、チェルフィッチュ×金氏徹平、庭劇団ペニノ、神里雄大/岡崎藝術座、久門剛史が再び登場。チョイ・カファイは、大文字の「ダンス史」における西洋中心性の相対化と、アジアを拠点とする同時代のダンサーへのリサーチ、垂直軸と水平軸の交差領域にテクノロジーへの批評的視線を織り交ぜてきた。TPAM 2018でワーク・イン・プログレスとして発表された上演作品『存在の耐えられない暗黒』では、「イタコ/3Dアバター」によって「土方巽」の亡霊をダンサーの身体に憑依させる。また、チェルフィッチュは、近年舞台美術も手掛ける金氏徹平とコラボレーション。東日本大震災の被災地、陸前高田市において、津波被害を防ぐ高台の造成工事が人工的に風景をつくり変える様を目にした経験から、「人間的尺度」を問う新作『消しゴム山』を発表する。

チェルフィッチュ×金氏徹平

『消しゴム山』

[©Shota Yamauchi]

緻密に構築された舞台美術と濃密なフィクション世界によって魅了する庭劇団ペニノは、『蛸入道 忘却ノ儀』を上演予定。寺院を模した空間内で俳優が執り行なう儀式的パフォーマンスを、音響、視覚、香り、熱気の皮膚感覚など、五感を総動員する体験として観客に差し出す。緻密な強度をもつ文体によって、自身のルーツである南米、移民や人の移動についての物語を紡ぐ神里雄大/岡崎藝術座は、新作『ニオノウミにて』で「琵琶湖の生態系を脅かす外来種」をモチーフに、内/外、固有種/外来種、善/悪の線引きや対立について問う。また、KEX 2016 SPRINGでチェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』の舞台美術を担当した美術作家の久門剛史が、初めて手掛ける舞台作品『らせんの練習』も注目だ。

久門剛史『らせんの練習』

[©Tsuyoshi Hisakado]

2)「女性アーティスト、女性性やジェンダーについての問題提起」というテーマの継続と拡張性。前回のKEXはこのテーマが主軸だったが、地域的には、日本、韓国、北米、ヨーロッパ、南米で構成され、「日本を含む東アジア」と「欧米」の2軸感が強かった。一方、今回のラインナップを見ると、テーマを引き継ぎつつ、モロッコ、南アフリカ、イランと地域的にはより「周縁性」に焦点を当てていることが分かる。モロッコ出身のダンサー・振付家のブシュラ・ウィーズゲンは、黒服をまとった女性パフォーマーの群れがトランス状態の儀式のように叫び声と振動を続ける『Corbeaux(鴉)』を、二条城と平安神宮で上演する。南アフリカ出身の振付家・パフォーマーのネリシウェ・ザバは、グローバル社会における物質的支援についてのレクチャーパフォーマンス『Bang Bang Wo』と、プラスチックバッグと自身の身体の関わりを通して、身体がジェンダーや人種、階級をめぐる政治的闘争の場であることを浮き彫りにする『Plasticization』を2本立てで上演する。

ネリシウェ・ザバ『Bang Bang Wo / Plasticization』

[Photo by Candida Merwe]

アミール・レザ・コヘスタニ/メヘル・シアター・グループは、イランの男子禁制の女子寮で、ある女子学生が男の声を聞いたことから始まる告発と詰問のドラマに、相互監視社会への批評を織り交ぜた『Hearing』を上演する。今年のヴェネチア・ビエンナーレ韓国館で展示を行なったアーティスト、サイレン・チョン・ウニョンの『変則のファンタジー_韓国版』が主題化するのは、1940年代末の韓国で生まれ、60年代に衰退した「ヨソン・グック(女性国劇)」。全ての登場人物を女性が演じる音楽劇のリサーチを通して、ジェンダーを越境して演じる行為と政治や歴史との関わりに焦点を当てる。

サイレン・チョン・ウニョン

『変則のファンタジー韓国版』

[©Namsan Arts Center]

これらの上演プログラムに加え、2018年に文化駅ソウル284(日本統治時代に建設された旧ソウル駅舎)で開催されたグループ展「ケソン工業団地」が、京都にやってくる。「ケソン工業団地」は、北朝鮮と韓国の双方の人々が共に働く特異な場として、南北を分断する軍事境界線の北側に、2004-16年まで操業されていた。グループ展では、労働、コミュニティ、越境などをテーマとした韓国の美術作品が紹介される。

グループ展『ケソン工業団地』

イ・ブロク『Robo Cafe』

こうしたラインナップのなか、シューベルトの歌曲の歌唱に、アパルトヘイトについてのドローイングアニメーションをオーバーラップさせるウィリアム・ケントリッジの『冬の旅』はどう見えるだろうか?

KEX 2019は「西洋近代の原理(モダニティ)の先へ」というキーワードを掲げているが、それは男性中心主義からの脱却と地域的周縁性への視線の双方を含む。「劇場空間で上演される舞台芸術」すなわち西洋近代の制度を用いつつ、脱中心化をはかる。社会に対するアートの批評的応答の力への信念というフェスティバルの基本姿勢を再確認しつつ、開幕を楽しみに待ちたい。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

2019/08/30(金)(高嶋慈)

akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』

会期:2019/08/17~2019/08/18

京都芸術センター[京都府]

舞台の専門的な訓練を受けていない人々、特に社会から周縁化された「マイノリティ」性を帯びた人々と協働して舞台作品を作り上げること。「出演者が自身の言葉で語る」ドキュメンタリー的手法に則りつつ、巧みな構成力により、現実/フィクションの境界が瓦解した先にある真実的瞬間を「いまここ」に立ち上げること。演出(家)の権力性や出演者の「搾取」に対して誠実に向き合いつつ、根底では倉田自身の抱える葛藤や問題を語ること。akakilikeを主宰する演出家、振付家、ダンサーの倉田翠の近年の関心は、この3点に集約される。

前作『はじめまして こんにちは、今私は誰ですか?』では、倉田は在日コリアンの多く住む京都の東九条にある老人ホーム「故郷の家」に通い、入所する高齢者や地域住民、京都市職員らと対話を重ね、共に過ごした時間を(映像の助けも借りつつ)舞台上で再構成した。そこでは、出演者がそれぞれの立場から、独白あるいは倉田との対話によって、「文化行政とまちづくり」「社会包摂」「在日」について語る。同時に、「圧力や無理解の罵声を浴びせる父親」の演劇的なシーンや、スクリーンに投影された幼少期の家族スナップを背景にもがき苦しむように踊るシーンでは、倉田自身の抱える「家族とダンス、双方に対する自虐的な愛憎」が吐露される。そこに、出演者/演出家、当事者自身の語り/安全地帯に身を置いたまま対話相手を務めること、という構造の非対称性を自覚しつつ、出演者各人に対して誠実に向き合い、かつ作り手として自分自身をさらけ出す誠実な態度がある。そして、ダンスは苦痛の記憶とつながっているが、目の前の「あなた」と「今この瞬間」を分かち合える悦ばしさの側面も持つことが、冒頭と終盤で二度登場する認知症の男性を前に踊るシーンで示される。

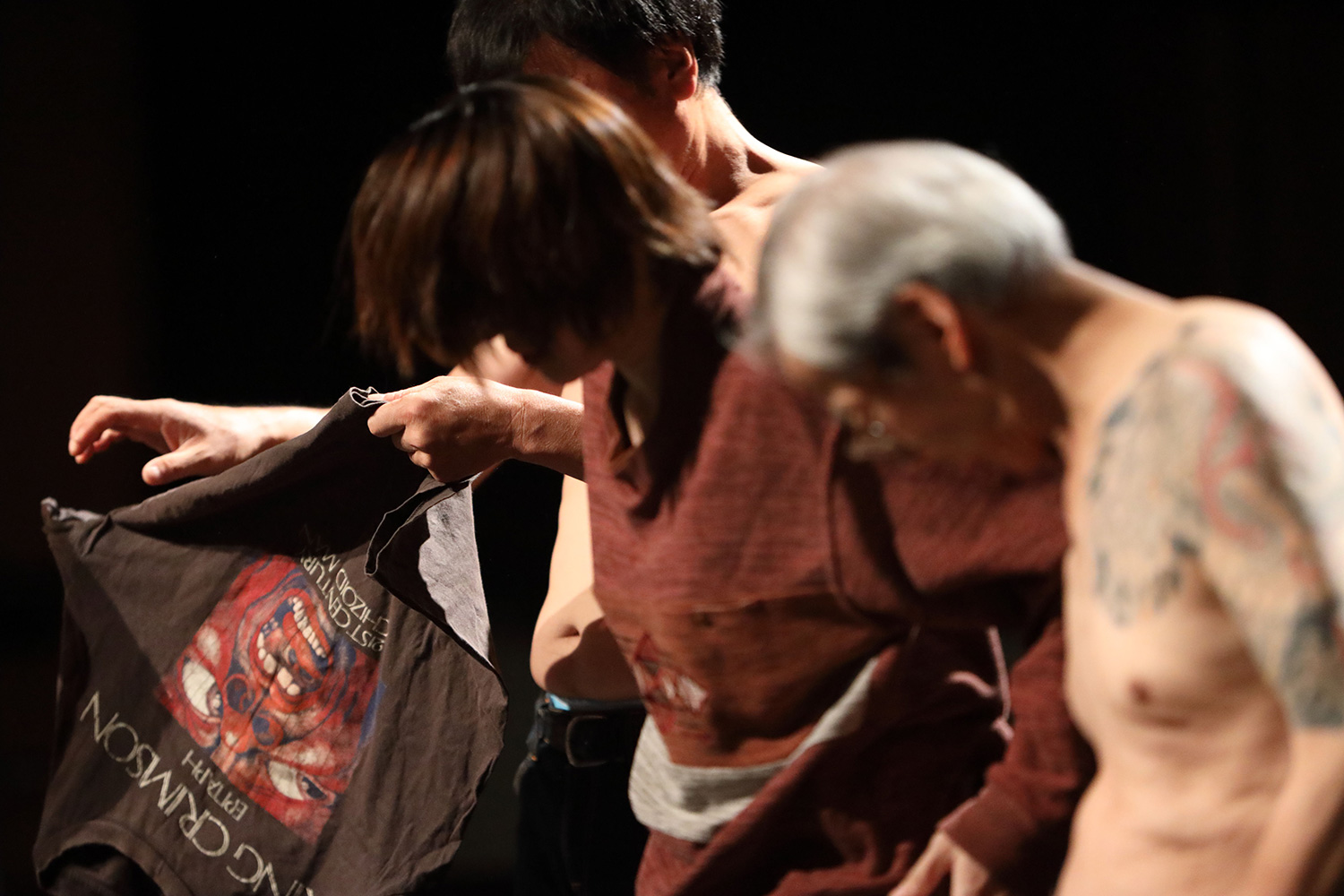

本作は、この『はじめまして~』の延長上にある姉妹編というべき作品であり、薬物依存症者の回復と社会復帰を支援するNPO法人「京都ダルク」に倉田が約1年半通って作り上げられた。出演者はダルクの利用者とスタッフ計13名と倉田。冒頭、彼らは全員、白いYシャツに黒いスラックスという同じ服装で登場し、長机に一列に座る。施設移転に伴う説明会でのやり取りが(「反対意見」と思われる質問者の発言を空白にした形で)再現される。続いて彼らは観客の目の前に一列に立ち、服を脱いで下着姿になる。頭上からバサリと落下した普段着に着替える出演者と倉田。没個性化されたユニフォームの匿名性から、「個人」への移行を印象づける導入であるとともに、「着替え」は彼らの何人かの体に入れ墨があることに否応なく意識を向けさせる。

[撮影:前谷開]

本作の大半は、ダルク利用者の独白を前景に、料理の共同作業、倉田の独り言のようなダンスが同時並行的に展開していく。反社会的組織に加わり、薬物で入所を繰り返し、断絶した父の死に目に立ち会えなかったが、やっと七回忌に参加でき、家族から「父は喜んでいると思う」と声をかけられたこと。刑務所に入ったが、出所後「クスリを一回止められたのだから、いつでも止められる」という気持ちでまた始め、依存から抜け出せなかったこと。自分を信頼して保証人になってくれたのに、再犯を犯してしまい、家族に迷惑をかけられないと、留置場で自殺を図ったこと。子どもが生まれてからは、「何でもできる」という前向きな気持ちになったこと。フードコートで食事中、子ども連れの他人に「クズ」と罵声を浴びせられたこと。バトンリレーのようにマイクを渡しながら、生い立ちや家族事情、日々の出来事、悔恨、苦悩、家族への感謝、希望が語られる。それは、ダルクで1日3回行なわれるグループセラピーを再構成したものだ。その背後では、他の出演者たちがテーブルを囲み、食事の用意を進めていく。ダルクの「日常」が淡々と再現される一方、倉田はその傍らで、独り言のように手足を動かし、空気を撹拌するように軽く走り回るが、両者は交差せず、倉田の反復的な所作は輪に入れない疎外感をぶつけるかのようだ。

[撮影:前谷開]

やがて後半、倉田は出演者のひとりと正面から対峙する。その手に包丁が握られていることに気づいた時、弛緩した空気は張り詰めた緊張感に変貌する。しかし握った包丁は、食材を切りに行くためのものだった。張り詰めた沈黙と緊張は、冷たい憎しみを燃やすためではなく、「仲間に受け入れてもらえるのか」という不安と逡巡のために費やされた時間だったのだ。そして一同は共に食卓を囲み、共有と承認の和やかな時間が流れる。終盤、出演者のひとりが「妻と社交ダンスを踊りたい」という叶わぬ願望を語り、倉田は彼の望みを代行するように、「不在の誰か」を相手に慈しむようなダンスを踊る。それは倉田ひとりで踊られるが、もはや独り言ではない。「輪の外にいる」疎外感から、「共に食卓を囲む」時間の共有を経て、他者の願望を内在的に生きること。そこには、倉田が出演者たちとの出会いから徐々に関係性を築いてきた、約1年半の時間が「圧縮」されている。

[撮影:前谷開]

このように本作は、表面的には「薬物依存」という社会問題を扱い、「薬物依存症者」として一括りにされがちな彼ら一人ひとりの固有性や人間性に丁寧にスポットを当てつつ、根底では、2種類の異なる「時間」と倉田自身の物語を語っている。「今ここで語り、踊っている瞬間」と圧縮された時間の厚み。両者が交差する地点には、「たとえ忘れられてしまっても、叶わぬ願いでも、今目の前にいるあなたと共にある稀有な瞬間のためにダンスがある、だから私はダンスを手放さない」という倉田の強い信念がある。

関連記事

akakilike『家族写真』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

akakilike『家族写真』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年08月01日号)

2019/08/17(土)(高嶋慈)

梅田哲也『Composite』

会期:2019/08/12

「声と身体が立てる音」という最小限の要素で構成され、ルールの設定と即興、中心性の欠如、プログラムとエラーの介在、ミニマルな要素の反復とズレがもたらす多様性の生成、伝染や共鳴の現象といった問題群を提示しつつ、「個人と集団」「集団と集団」の調和とせめぎ合い、さらに「集団の崩壊と包摂/同調の浸透」へ。ワークショップに基づくパフォーマンスの実験性に社会構造への批判的視線を内在させた、恐るべき強度を持つのが梅田哲也の『Composite』である。2014年にフィリピン山岳地帯の村の子どもたちと制作され、日本ではKYOTO EXPERIMENT 2016 SPRINGでの発表以来の再演となる。今回の神戸公演では、小・中・高校生と教育に関わる大人を対象にしたワークショップを開催し、作品がつくり上げられた。

本作の構造は明快だ。輪をつくった6名の男女のグループAによる合唱(規範的な集団の発生)、子どもを含むもうひとつのグループBによる同様の合唱(相似的な別集団の形成)、そして異なる単旋律を唱える第三勢力Cの登場を経て、Cが有する「伝染」作用による集団の崩壊と全体的な包摂へと展開する。初めに登場したグループAは、円陣を組み、「アレアレウッ」という掛け声と足踏み、肩や腕を叩く音で一定のリズムを反復する。向かい合った2人ごとに微妙に異なるリズムが設定され、「掛け声、足踏み、身体部位を叩く音」という構成要素の共通性とそのパターンの違いにより、ミニマルな要素から複雑な合唱を立ち上げていく。リズムが途切れると輪が回転し、「前任者の担当パターン」が引き継がれていくようだ。目をぎゅっとつぶったパフォーマーたちは、互いの立てるリズムに妨害されずに自分に課せられたルールを遂行しようと、集中力を保つのに懸命だ。「手を繋いだ輪」が示唆する共同体とその閉鎖性、個人の声と集団の声のせめぎ合い、調和と不調和、「位置の交替」による役割の引継ぎなど、音響の生成を通した社会集団の抽象化が提示される。

最終リハーサルの様子 [写真提供:神戸アートビレッジセンター]

遅れて登場した相似的な別集団Bも、同様のリズムの生成に従事する。だが、AとBは完全に同期しないため、集団内の調和と不調和は、集団対集団のそれへと拡大される。そして、A・Bとは異なる単調な旋律を歌う第三勢力Cが、客席から一人、また一人と登場する。このCは「位置移動」と「接触による伝染」という能力を持っており、CとぶつかったA・Bの構成員はC化し、帰属していた集団を離れてバラバラの方向に歩き出し、移動先でさらに伝染を拡大させていく。そして暗転。集団の崩壊と、次第に大きくなる「ひとつの単旋律」への吸収が、暗闇のなか、音響の強度のみで想像され、震撼させる。その想像力の宛先は、極めて両義的だ。「他者」との接触によって閉じた共同体が解体され、解放された個人が他者への「共感」を通して、全員が包摂されるユートピアが広がっていくのか。それとも逆に、その過程は、次第に膨れ上がり大きくなる「単一の声」の伝染力に抗えず、個人の声が帰属を失って同化吸収され、「異なる小さな声」を排除していく全体主義的な過程なのか。

最終リハーサルの様子 [写真提供:神戸アートビレッジセンター]

『Composite』は、専門化されたダンサーやパフォーマーではなく、子どもや一般の人々とつくり上げるワークショップにより、「私たちの生きる社会構造がどう形成され、どこへ向かうのか」を美しくも不穏さを湛えた合唱作品として予見的にあぶり出す。民主的なプロセスによって社会形成そのものを問う、透徹した思考に支えられた作品だ。公演終了後は、梅田と出演者による振り返りのミーティングが行なわれていたが、一般非公開だったことが惜しまれる。参加者、特に子どもたちは、あの場で直感的に何を経験していただろうか。梅田がワークショップ対象者に子どもたちを含めていたことに、本作に込められた希望を見出したい。

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING ショーケース「Forecast」国枝かつらプログラム|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年04月15日号)

2019/08/12(月)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)