artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

嶋田忠 野生の瞬間 華麗なる鳥の世界

会期:2019/07/23~2019/09/23

東京都写真美術館 2階展示室[東京都]

嶋田忠は鳥類の生態写真の第一人者である。1971年に日本大学農獣医学部を卒業後、本格的に野鳥の写真を撮影し始め、『カワセミ 清流に翔ぶ』(平凡社、1979)で太陽賞、日本写真協会新人賞を、『火の鳥 アカショウビン』(平凡社、1985)で日本写真協会年度賞を受賞するなど、その「華麗なる鳥の世界」を余すところなく捉えた写真群は高い評価を受けてきた。今回の東京都写真美術館での展示には、「初めてカメラで撮ったモズ」(1969)から最新作まで、180点あまりが出品されている。会場は大きく二つに分かれていて、前半は「ふるさと・武蔵野 思い出の鳥たち」(1971〜79)から、1980年に移住した北海道で撮影されたヤマセミ、シマエナガ、オオワシによる「白の世界」まで、代表作が並ぶ。そして後半には、2000年から10数回通っているというパプアニューギニアの写真が「緑の世界 熱帯雨林 精霊の舞う森へ」として展示されていた。

同じ野鳥の写真といっても、前半と後半ではその印象がかなり違う。嶋田は若い頃に宮本武蔵の水墨画に感動し、「間」を活かした構図を写真の中に取り入れるようになった。カワセミやアカショウビンの写真でも、ダイナミックな動きや姿態を強調するだけでなく、「野鳥のいる風景」としてしっかりと撮影しているものが多い。ところが、パプアニューギニアでは画面をコントロールする意識を働かせる余地がない。熱帯雨林のアナーキーな眺めは、東洋画の美意識からはみ出てしまうし、フウチョウ類の極彩色の羽毛は原色の絵具を塗りたくったようだ。だが、嶋田はあえて新たな領域にチャレンジしようとしているのではないだろうか。それは、デジタル化の進行によって瞬間撮影や色彩の表現の自由度が増して、ネイチャー・フォトの可能性が大きく広がったということでもある。フウチョウの求愛行動を連続写真で捉えたシリーズなどから、彼の創作意欲が伝わってきた。

2019/08/02(金)(飯沢耕太郎)

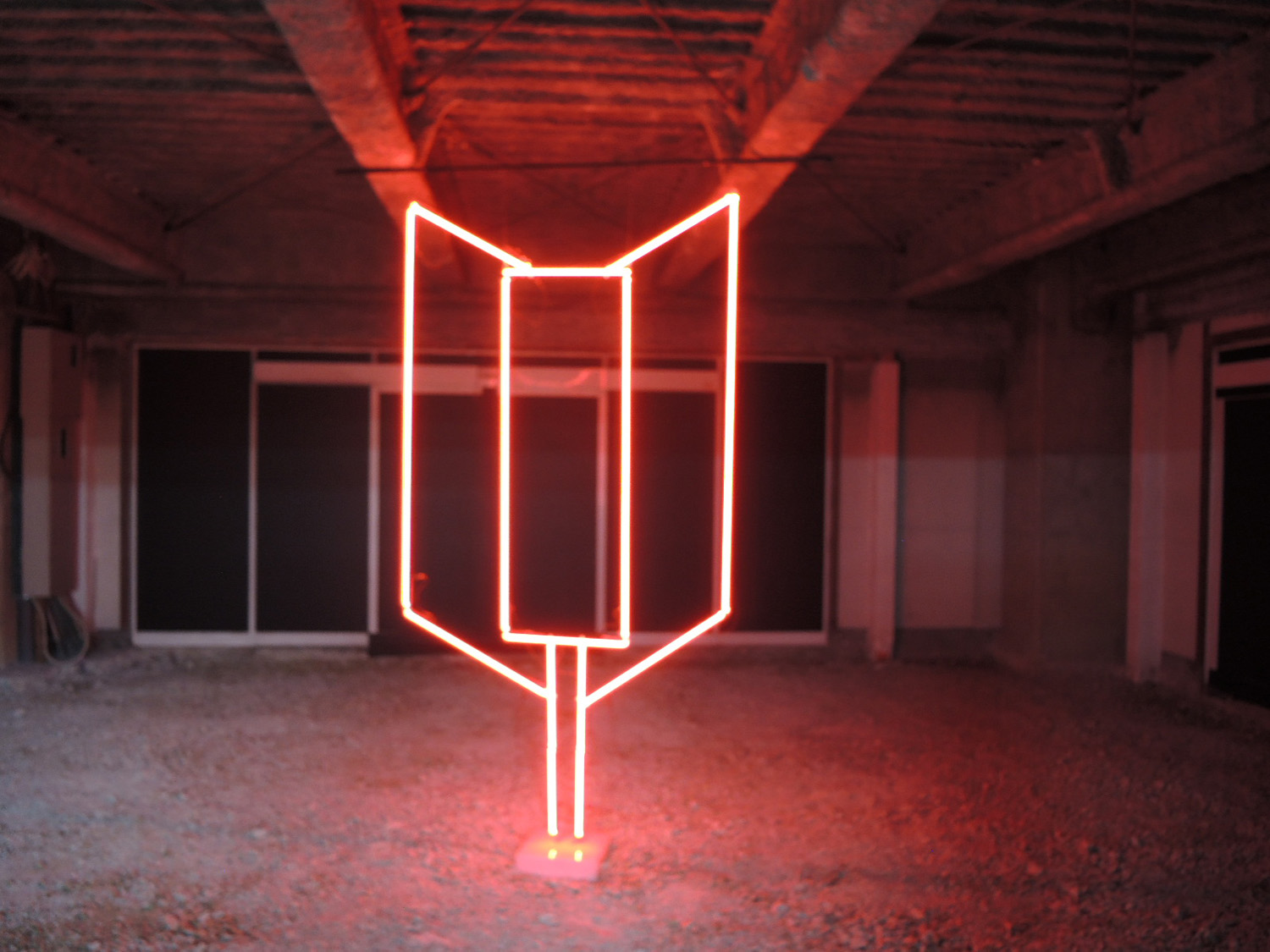

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(初日)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほか[愛知県][愛知県]

今回、名古屋で泊まったホテルは、エレベータが止まるたびに、各フロアで派手なコスプレをした外国人が次々と入ってきた。彼らはロビーで集合し、バスに乗って出発していたが、愛知芸術文化センターや隣接するオアシス21でも数多く目撃した。現代アートとコスプレが混在する、なんともカオティックな風景が出現したのは、「あいちトリエンナーレ」のスタートが、ちょうど「世界コスプレサミット2019」の期間と重なっているからだ。

トリエンナーレの初日は、豊田市のエリアをまわった。名古屋市のエリアは、映像などのインストールしやすいものが多い印象だったが、建築的、もしくは空間的な作品はこちらに集中している。特に高嶺格によるプールの床を剥がして、垂直に立てたインスタレーションは、将来、坂茂による豊田市博物館が建設される予定の場所だが、なるべく長く残して欲しい大作だ(なお、運動場に唐突に設置されていた鳥居は、彼の作品ではなく、夏祭りのためらしい)。豊田市のエリアでは、レニエール・レイバ・ノボ、小田原のどか、タリン・サイモンなど、戦争・権力・モニュメントを考えさせる作品が興味深い。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しもその色に 染まり果てにき 我ならぬまで》

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》展示風景

小田原のどか《↓ (1946-1948) 》

小田原のどか《↓ (1923−1951) 》

そしてトリエンナーレの批判にいそしみ、ネットで騒ぐ人たちが好きな特攻隊をとりあげ、歴史・哲学的な考察を加えて、彼らが出陣前に過ごした喜楽亭の日本家屋の構造を生かしたダイナミックな映像インスタレーションのホー・ツーニェンも力作である。なお、豊田市美術館では、東京で見逃したクリムトの展覧会も観ることができた。ファンが多い画家なので、トリエンナーレよりも客の入りがよいのはさすがだった。

ホー・ツーニェン《旅館アポリア》

名古屋に戻り、長者町にて「ART FARMing(アート・ファーミング)」展を独自に開催している綿覚ビルを見学してから、二度目の愛知芸術文化センターで、緊張感が強くなった「表現の不自由展・その後」にもう一度、足を運ぶ。そして夕刻に行われた高山明のレクチャー・パフォーマンス「パブリック・スピーチ・プロジェクト」は、岡倉天心らの大アジア主義を再読し、その簡単な批判ではなく、可能性と限界を検証する試みだった。その手がかりとして、ワーグナー/ヒトラー的なスペクタクルに抗したブレヒト的なズラしの手法やギリシア時代の街が見える屋外劇場のシステムを召喚しつつ、アジアの四都市(名古屋、マニラ、台北、ソウル)をつなぎ多言語のヒップホップ・パーティを10月に開催するという。作家たちの企ては、まさにトリエンナーレをめぐって日本で起きつつあるネガティヴな状況に対するポジティヴな回答になっている。

「ART FARMing」展が開催されていた綿覚ビル

展覧会の初日からネットなどから情報を得た政治家が、不自由展に対する抑圧的な発言を開始し、まさに「情の時代」を証明する状況が初日から起きていた。このときは、英語タイトルに掲げた言葉「Taming Y/Our Passion」、すなわち、「われわれ/あなたたちの感情を飼いならす」ことを期待していた。しかし、筆者にとって「表現の不自由展・その後」は、この日が見納めとなった。(9月8日現在。ただし、同展が会期中に再開されることを強く望む)

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/01(木)(五十嵐太郎)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代(内覧会)

会期:2019/08/01~2019/10/14

愛知県芸術文化センター+四間道・円頓寺+名古屋市美術館ほかほか[愛知県]

「あいちトリエンナーレ2019」の内覧会を訪れ、豊田市以外の会場を駆け足でまわった。津田大介芸術監督とアドバイザーの東浩紀による「情の時代」というテーマを反映し、移民、難民、戦争、記憶、家族、アイデンティティなど、現代社会の諸問題をジャーナリスティックに扱う明快な作品が多い。国際展にふさわしい統一感をもつ内容であり、全体としてのクオリティも総じて高い。練られたコンセプトをもたず、類似した芸術祭が日本国内で乱立するなか、これは高く評価すべき芸術祭だろう。

長者町の代わりに、新しい街なかの会場となった円頓寺・四間道のエリアもよい感じである(暑い夏だと、アーケードはありがたい)。円頓寺では、性別を変えた人たちが名前を叫ぶ映像を制作したキュンチョメ、ある子供の死亡事故をめぐる弓指寛治の作品が印象的だった。また四間道では、津田道子と岩崎貴宏が伊藤家住宅に空間的に介入していた。オープニングは市内のホテルで開催され、大勢の来場者で賑わい、その後も津田監督が自らDJを行なう二次会で盛り上がっていた。パフォーミング・アーツと違い、展覧会は初日を無事に迎えることができれば、最大の関門は突破したも同然である。だが、そのとき、すでにTwitter上では、「表現の不自由展・その後」に対する激しい批判が続々と書き込まれ、ネット民による政治家やインフルエンサーへの告げ口が始まっていた。

キュンチョメ《声枯れるまで》

弓指寛治「輝けるこども」より

津田道子《あなたは、その後彼らに会いに向こうに行っていたでしょう。》

伊藤家住宅にて展示

岩崎貴宏《町蔵》。伊藤家住宅にて展示

今回のトリエンナーレは、事前に男女の参加を同數にするというジェンダー平等の枠組が話題になっていたが、実際に展示が始まると、本人の身体性を前面に出さない限り、作家の性別はあまり気にならない。むしろ、セキュリティなどの理由から、ぎりぎりまで広報を控えていた「表現の不自由展・その後」が、今後は社会に強烈なインパクトを与えるだろうことが、内覧会によって明らかになっていた。実際、筆者がこの部屋に入ったとき、すでに韓国のメディアが取材していたほか、内覧会の途中で、顔見知りの新聞記者から「少女像の展示をどう思うか?」といきなり質問され(その時点で筆者はまだ見ていなかった)、注目度の高さを感じた。しかし、その後に起きた出来事は、はるかに予想を超えていた。

「表現の不自由展・その後」の出品作のひとつ、《平和の少女像》をプレスが取材しているところ

「表現の不自由展・その後」の展示風景については、各種SNSへの写真・動画の投稿を禁止するという炎上対策が取られていた

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/07/31(水)(五十嵐太郎)

LILY SHU「Dyed my Hair Blond, Burnt Dark at sea」

会期:2019/07/19~2019/08/09

EMON PHOTO GALLERY[東京都]

田凱もそうなのだが、このところ日本で活動する中国出身の写真家たちがいい仕事をしている。LILY SHU(リリー・シュウ)もそのひとりで、1988年、哈爾濱(ハルビン)で生まれ、イギリスのエセックス大学、ケント大学で学んだあとに日本に来て、東京藝術大学大学院博士課程を今年修了した。いくつかのコンペで入賞を重ねており、今回の展示は今年2月の第8回エモンアワードのグランプリ受賞作品展として開催された。

以前は、コンセプトと表現がしっくりと融け合わず、乖離している印象を受けたのだが、その弱点がかなり解消されてきた。LILYが捕捉しようともくろんでいるのは、「人間とモノとの境界や、文化の相違を超える『自然』と『現代性』が交錯する複数の空間に行き来する圧力の存在と落差」である。平たくいえば、われわれを縛りつけている視線の権力ということだが、それらをさまざまな事物の連なりから嗅ぎ当てて、画像化する能力が格段に上がってきているのだ。特に今回はメキシコで撮影したことがうまくいったのではないかと思う。伝統とモダン、聖なるものと俗なるものとが入り混じり、衝突するメキシコの環境が触媒として有効に働き、スリリングな映像のタペストリーが織り上げられている。植物を囲い込むグリーンの檻、本物の右手と義手の左手、シロアリを防ぐために樹木に塗られた白いペイントと赤い帯、水の出ない噴水のある池など、表象のちりばめ方に説得力が出てきた。

LILYの問題意識は、多くの日本の写真家たちとは違った方向に向きつつある。とはいえ、日本在住というポジションをうまく活用すれば、これまでにないタイプの国際的な写真家が出現するのではないだろうか。赤々舎で、写真集出版の企画が進んでいると聞くが、そろそろ中国を含めた海外での展示や出版も視野に入れてほしいものだ。

2019/07/26(金)(飯沢耕太郎)

田凱「生きてそこにいて」

会期:2019/07/23~2019/08/24

ガーディアン・ガーデン[東京都]

田凱(Den Gai)は1984年、中国生まれの写真家。2014年に日本写真芸術専門学校を卒業し、2018年に第19回写真「1_WALL」でグランプリを受賞した。今回のガーディアン・ガーデンでの個展は、その受賞展として開催されたものである。

田が撮影したのは天津近郊のとある街である。彼の故郷でもあるその街には、油田があり、かつては石油産業とともに栄えていた。だが、その衰退とともに、どことなく荒廃の気配が漂い始めている。田は、街の佇まいと友人を多く含む住人たちを、4×5インチ判の大判カメラで5年間にわたって撮影し続けた。被写体との距離の取り方、画面へのおさめ方に細やかな配慮が感じられ、ゆったりとした、スケールの大きさを感じさせるプライヴェート・ドキュメンタリーとしてきちんと形になっている。写真を見ながら、台湾の侯孝賢の映画(『恋恋風塵』、『非情城市』など)の雰囲気を思い起こした。

田がこのシリーズをさらに撮り進めていくのか、それともこれで完結なのかはわからないが、ぜひ写真集にまとめてほしい。ただ、その場合には個々の写真のバックグラウンドを、もう少し丁寧に言語化する必要がある。写真集のチラシに、子どもの頃の石遊びの情景や、上海で再会した幼な馴染みがホモセクシュアルであることを告げたことなど、断片的な記憶が記されていた。興味深いエピソードが多いので、それらをもう少ししっかりと展開し、写真とうまく組み合わせていけば、より伝達力の強いフォト・ストーリーになっていくのではないだろうか。

2019/07/25(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)