artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

風景の科学展 芸術と科学の融合

会期:2019/09/10~2019/12/01

国立科学博物館[東京都]

もし本展がデザイナーの佐藤卓が企画した展覧会でなければ、おそらく観ることはなかっただろう。国立科学博物館へ足を踏み入れる機会もほとんどなかったに違いない。サブタイトルである「芸術と科学の融合」という言葉を見つけたとき、何かワクワクした気持ちになった。未知なる扉を、佐藤がきっと開けてくれるに違いないと。

会場の入り口では、本展の概要と見方が説明されていた。まず風景写真を観てから、解説を読み、そしてまた風景写真を観ると良い。最初に風景写真を観たときの印象と二度目に観たときの印象とでは、おそらく変わっているに違いないとある。1番目に大きく展示されていた写真は、真っ暗な海の風景である。波しぶきがわずかに白く写っていることで、辛うじて海とわかるような写真だ。解説を読むと、場所は日本の東尋坊。タイトルは「プランクトンの日周鉛直移動」で、動物プランクトンが夜になると海の表面近くに浮かんでくることについて、主に解説されている。え、プランクトン!? というのが率直な感想だ。この幻想的な海の写真を観て、いったいどれだけの人がプランクトンを想像するのだろう。

東尋坊(日本)[写真:上田義彦]

東尋坊(日本)[写真:上田義彦]

本展の試みはこういうことなのだ。同館の動物、植物、地学、人類、理工学研究部に所属する専門家たちが、写真家の上田義彦が撮った風景写真を独自の視点で読み解く。風景の背後にある地球の歴史や営みをかいつまんで教えてくれるのだ。例えばローマの街並みを切り取った写真では、タイトルを「ローマと岩石」とし、記念碑や石畳に用いられた岩について解説する。とにかく風景写真1点1点に予想もしない解説が待っているのだ。解説文はどれもわかりやすくまとめられているものの、専門的な内容ばかりなので、写真を順々に観つつ、解説を読んでいくと、頭がだんだん追いつかなくなるという難儀さはあった。とはいえ、風景写真に新たな価値や意味がぼんやりと加わり、自分のなかで芸術と科学が確かに1本の線でつながったような気がした。これはあくまでも1本の線にすぎず、ほかのいろいろな専門家が読み解けば、もっと多様な見方が生まれるに違いない。芸術は科学への入り口となることを、佐藤は気づかせてくれた。

グレンコー(スコットランド)[写真:上田義彦]

グレンコー(スコットランド)[写真:上田義彦]

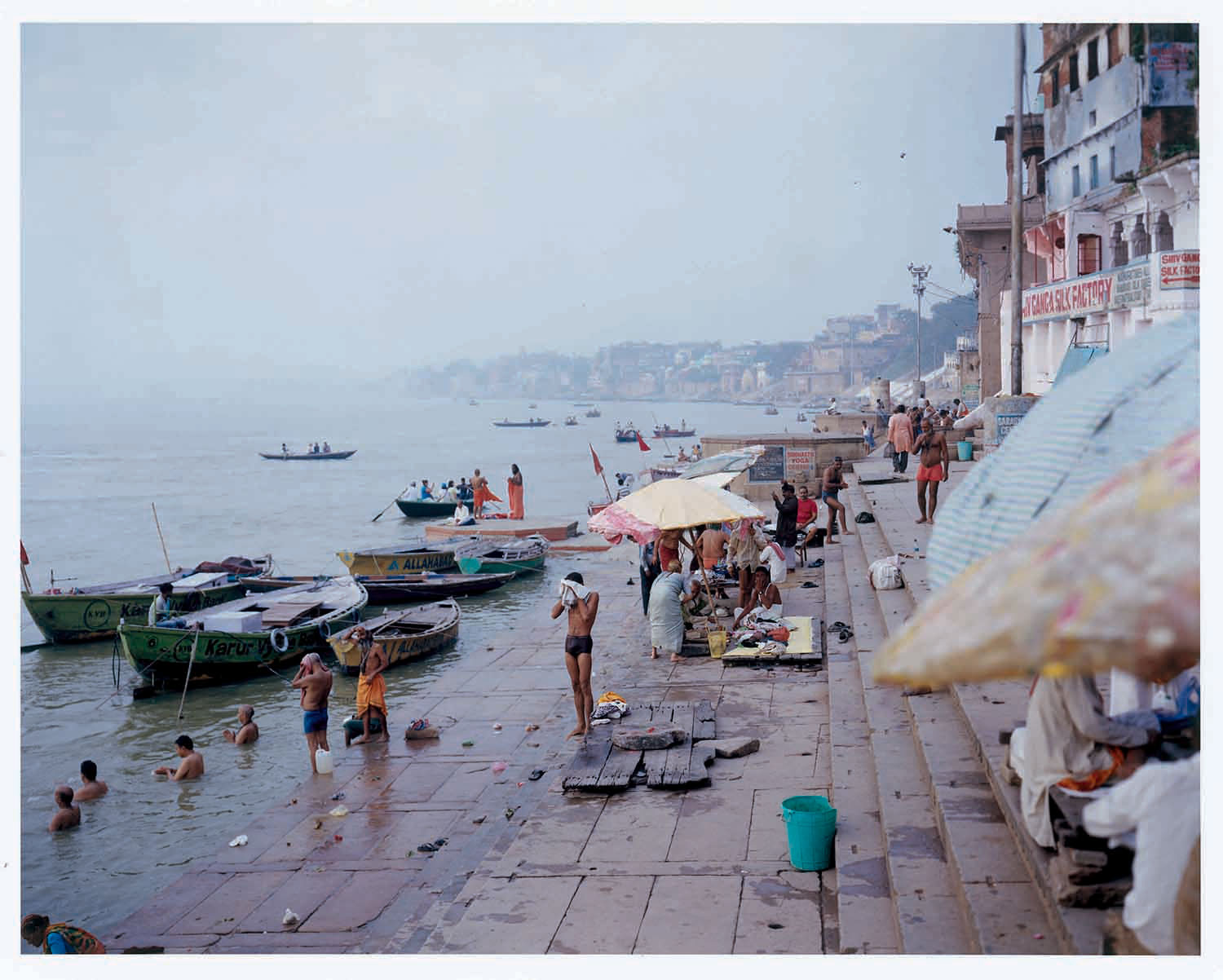

ガンジス川(インド)[写真:上田義彦]

ガンジス川(インド)[写真:上田義彦]

公式サイト:http://www.kahaku.go.jp/event/2019/09landscape/

2019/09/25(杉江あこ)

北野 謙 写真展「光を集める」

会期:2019/09/17~2019/11/10

写大ギャラリー[東京都]

北野謙は東日本大震災のあと、「何をどう踏み出していいのかわからない」状態に陥る。そこで「東京の街でセルフポートレイトを撮る」ことで、新たなきっかけを見出そうとした。そのとき、手鏡で太陽の光を反射させて撮影したことから、「光」をテーマとした写真群がかたちを取ってくる。その「reflect」シリーズは、2013〜14年に文化庁新進芸術家在外研修員としてアメリカ・ロサンゼルスに滞在時に制作された、長時間露光で太陽の軌跡を定着した「day light」シリーズにつながっていった。

北野はさらにアメリカから帰国後に、今回の展示のメインとなる「光を集める」シリーズに着手する。ある場所にカメラをセットし、冬至から夏至までの太陽の軌跡を可視化しようとする作品である。「6カ月長時間露光」という破天荒なアイディアによって捉えられた画像は、写真家の思惑をはるかに超えたものだった。時にはカメラに雨水が浸水したり、カメラそのものが壊れてしまったりすることもあるという。画像そのものの色や形も、どんなふうになるかまったくわからない。「写真を撮る」というよりは「毎回像が〈現れる〉現場に立ち会う感覚」という彼の言葉には実感がこもっている。

北野の「光」をテーマとする作品は、山崎博や佐藤時啓の仕事と共通性を持つ。ただ、山崎や佐藤の作品では場所性が希薄なのと比較すると、北野はカメラを「国立療養所長島愛生園」、「金沢21世紀美術館」、「東京工芸大学」に設置するなど、特定の場所と光との関係を積極的に写真に取り込もうとしている。「光を集める」というのは、いわば写真表現の原点というべき行為であり、これから先も、より広がりのある仕事として展開することができるのではないだろうか。

2019/09/23(月)(飯沢耕太郎)

K・P・S 植木昇 小林祐史 二人展

会期:2019/09/14~2019/10/06

MEM[東京都]

東京・恵比寿のギャラリー、MEMでは、このところ1950年代の関西の写真家たちの作品の掘り起こしを進めている。今回はK・P・S(キヨウト・ホト・ソサエテ)に属していた二人の写真家、植木昇と小林祐史の二人展を開催した。K・P・Sは1920年代に京都の後藤元彦を中心に発足した写真研究団体で、写真館を営んでいた植木と小林は、その最も活動的なメンバーだった。戦前は絵画的な「芸術写真」を制作していた二人は、戦後になると大きく作風を変えていく。そして1948年から「自由写真美術展」と称する展覧会を毎年開催し、フォトモンタージュ、オブジェのクローズアップ、画面への着色など前衛的な傾向の強い作品を発表していった。

当時は土門拳や木村伊兵衛が主唱した「リアリズム写真」の全盛期であり、植木や小林の主観的な解釈に基づく作品は、どちらかといえば否定的な評価を受けることが多かった。だがいま見直してみると、彼らの写真作品は、戦前から関西写真の底流に流れる自由な創作意欲をいきいきと発揮したものであり、作品のクオリティもきわめて高い。1930年代の「前衛写真」については、だいぶ研究・調査が進んでいるが、戦後の1950年代になるとまだ手付かずの部分がたくさんあることをあらためて強く感じた。植木の手彩色による色彩表現の探求、小林の繊細で知的な画面構成はかなりユニークな作例であり、さらに調査を進めれば、未知の作家の仕事も見つかるのではないかという期待もふくらむ。会場には植木が12点、小林が13点、計25点が展示されていたが、小林の作品はもっとたくさん残っているという。ほかの写真家たちも含めて、1950年代の写真家たちの仕事を総合的に紹介・検証する展示企画が望まれる。

2019/09/22(日)(飯沢耕太郎)

高橋万里子「スーベニア」

会期:2019/09/15~2019/10/06

高橋万里子のphotographers’ galleryでの展示は6年ぶりだという。高橋は同ギャラリーの創設メンバーのひとりだが、展示のペースはこのところだいぶ落ちている。だがその分、じっくりと時間をかけて表現を熟成させることができるようになったようで、今回の「スーベニア」も味わい深いいい作品だった。

作品自体は単純な造りで、「それぞれに違った苦労や喜びを抱えながら生きてきた友人たち」のポートレートと、「色々な土地で過ごした時間、そのささやかな思い出の品、スーベニア」の写真とを交互に並べている。取り立ててポージングをしたり、構図を考えたりしたようには見えない自然体の撮り方を貫くことで、6人の同世代、同性の「友人たち」と、こけし、人形、水差し、動物の置物といった「スーベニア」とが互いに溶け合って、ゆったりとした居心地のいい空気感を醸し出していた。高橋はこのシリーズで、はじめてデジタルカメラを使用して撮影したのだという。ややブレ気味の写真が目につくが、それも特に狙ったわけではなく、ライティングや露光時間の関係で巧まずしてブレたということのようだ。それでもよく見ると、被写体の選択、プリントの色味の調整、写真相互の配置などに、細やかな神経を使っていることがわかる。見かけよりも奥行きのある写真シリーズといえるだろう。

高橋は1990年代からの発表歴を持つ写真家だが、まだ個人の写真集を出版していない。そろそろ、これまでの仕事をまとめてほしいものだ。

2019/09/19(木)(飯沢耕太郎)

武田陽介「Ash without fire here」

会期:2019/09/07~2019/10/26

タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム[東京都]

武田陽介は2014年にタカ・イシイギャラリーで個展「Stay Gold」を開催し、同名の写真集を刊行した。そのときの展示は、デジタルカメラを強い光に向けて撮影した「Digital Flare」シリーズと、より描写的、明示的に現実世界の断片を撮影した写真群とで構成されていた。その二つの要素の配分がうまくいっていたとは思えないが、写真による新たな世界認識のあり方を模索するという強い意欲を感じる展示だった。ところが、2016年の同ギャラリーでの個展「Arise」では「Digital Flare」シリーズのみの展示となり、写真の方向性がより狭く限定されていった。

今回の「Ash without fire here」でも、その傾向は踏襲されている。120x160cmという大判プリント2点を含む「Digital Flare」は、メタリックなフレームにおさめられ、ゴージャスさと完成度を増している。それに水面の黄金色に輝く反映を写した新作の映像作品と連続写真が加わっているが、こちらは「Digital Flare」よりもさらに装飾的な要素が強まっていた。武田の関心が、世界認識のシステムの探求から離れてしまったように見えることはとても残念だ。「Digital Flare」シリーズの作品としての魅力を認めるのはやぶさかではないが、このままだと、デジタル時代における洗練されたピクトリアリズムの達成に終わってしまう危険もある。もう一度、「Stay Gold」がはらんでいた可能性を検討してみる必要があるのではないだろうか。

Yosuke Takeda, “072254”, 2019, LightJet print ©Yosuke Takeda / Courtesy of Taka Ishii Gallery

関連レビュー

武田陽介「Stay Gold」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2014年05月15日号)

武田陽介「Arise」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2016年06月15日号)

2019/09/18(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)