artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

五味彬 写真展

会期:2009/08/04~2009/08/22

ときの忘れもの[東京都]

もうだいぶ前の話なので忘れている人も多いと思うが、1991年に五味彬の写真集『Yellows』が、マガジンハウスから刊行直前に裁断・廃棄されるという事件があった。五味は1989年頃から「世紀末の日本人の体型がどうだったのかという記録として」、若い女性モデルのヌードを撮影してきた。『Brutus』誌などにも掲載されたそのシリーズを出版しようとしたところ、いわゆる「ヘア」が写っているということで、上層部の判断で出版中止に追い込まれたのだ。「へア・ヌード解禁」直前の混乱ぶりがよくあらわれているエピソードといえるだろう。

昨年、その幻の『Yellows』のプリントをコラージュして、屏風仕立てで展示したのに続いて、今回は『月刊PLAYBOY』の掲載作品、写真集『nude of J』(朝日出版社、1991)のためのポラロイド作品などを中心に出品している(着衣の作品もあり)。写真を見てまず感じる「懐かしさ」は、ヌードというジャンルの「記録」性をよく示している。モデルの体型や髪型、さらにたとえば眉毛や体毛の処理にあらわれている微妙な違和感、さらに彼女たちを取り巻いている空気感としかいいようのないものの違いが、1990年前後(もう20年も前だ!)という時代のイコンとなっているのだ。当時この作品を見た時に感じた生々しさがきれいに削ぎ落とされ、西欧社会とは異質の慎ましやかさ、きめ細かさを持つ「日本人(Yellows)の裸」というもっと抽象的な概念が浮かび上がってきているのが興味深かった。

2009/08/14(金)(飯沢耕太郎)

荒木経惟 POLART6000

会期:2009/07/17~2009/08/20

RAT HOLE GALLERY[東京都]

写真家・荒木経惟の個展。およそ6000枚のポラロイドを一挙に発表した。ヌードはもちろん、著名人のオフショット、花画、縦に割った温泉卵や輪切りにしたタラコなど、あらゆる方向から人間のエロスを丸ごととらえようとする貪欲な視線が、写真の画面はおろか、ポラロイドの量によっても表現されていた。ほぼ同時期に表参道ヒルズで篠山紀信の個展が催されていたが、こちらはむしろ点数を抑え、あくまでも美的に、つまりアートフルに撮影しており、荒木と好対照だった。

2009/08/13(木)(福住廉)

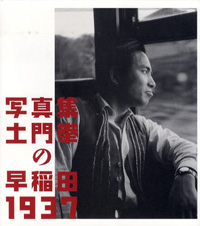

『写真集 土門拳の「早稲田1937」』

発行所:講談社

発行日:2009年7月24日

「生誕百年」ということで、土門拳の業績を回顧する出版物、展覧会などが相次いでいる。その大部分は代表作の「ヒロシマ」「筑豊のこどもたち」「古寺巡礼」などが中心で、正直あまり新味はない。だが、この『写真集 土門拳の「早稲田1937」』には意表をつかれた。これまでほとんど取り上げられてこなかったのが不思議なくらいの興味深い内容のシリーズである。

土門は1935年に名取洋之助が主宰する日本工房に入社し、写真家としての本格的な活動を開始する。名取のほとんどサディスト的な厳しい指導ぶりは語りぐさになっていて、土門は暗室でよく悔し涙を流していたという。早稲田大学政治経済学部経済学科の卒業記念アルバム『早稲田1937』は、その土門の最初の個人写真集というべき仕事。日本工房のデザイナー熊田五郎(のちに千佳慕と改名して挿絵画家となる)とのコンビで、素晴らしく完成度の高いアルバムに仕上がっている。入社二年目にして、土門の的確に被写体を把握し、画面におさめていくスナップショットの能力が相当に鍛え上げられていたことがわかる。何よりも、まだ若い兄貴分の土門と学生たちが、信頼の絆に結ばれて撮ったり、撮られたりしている様子がいきいきと伝わってくる。

当時の大学生には、現在では考えられないほどの社会的な地位の高さがあり、彼らも周囲の期待に応えなければならないという誇りと気概をもって学生生活を送っていた。その緊張感と、オフの時間を過ごす彼らのリラックスした表情とが、ほどよいバランスを保って品のいい写真に写しとられている。この中には、すぐ先に迫っていた戦争で命を失った者もいるのではないだろうか。屈託のない若者たちの笑顔を見ながら、そんなことも考えさせられた。

2009/08/08(土)(飯沢耕太郎)

ハール・フェレンツ 織作峰子 写真展

会期:2009/08/06~2009/08/11

渋谷・東急本店7階催し物場[東京都]

ハール・フェレンツ(1908~1997)はハンガリー・ツェルナトハル出身の写真家。ハンガリー人は日本人と同じく姓が名前より先に来るので、ハールがファミリー・ネームである。ブダペストで映画会社の仕事をしながら独学で写真を学び、1937年にパリに移って商業写真スタジオを開業した。39年に国際文化振興会の招きで来日。戦時中の軽井沢への疎開、56~59年のアメリカ滞在の時期を除いては、以後戦後の60年まで、東京でフリーの写真家として活動した。今回の織作峰子との二人展には、日本で撮影されたスナップ、ポートレートを中心に、ハンガリー・パリ時代、1960年以降のハワイ時代を含む代表作が展示されていた。

ハールが写真家として自立した1920~30年代は、ハンガリーでもモダニズム的な写真表現が台頭した時代である。そういえば、ラースロー・モホリ=ナジ、アンドレ・ケルテスらも、ハールと同じく国外に出て活動した写真家だった。ハールの作品にも、彼らと共通する、しっかりと構造的に組み上げられた造形感覚が見られる。日本で撮影された写真には、その画面構成の感覚がカオス的な現実世界を巧みに、精確に秩序づけている様子が伺えて、とても興味深い作例となっている。同時代の日本人写真家の情緒的な作品群と比較すると、まるで別の国で撮影された場面のようにすら見える。ハールのカメラは、戦前、戦中、戦後の日本人と日本社会を、思いがけない角度から照らし出す光源となっているのだ。

織作峰子は10年ほど前からハンガリーに通うようになり、折りに触れて市民生活をスナップしてきた。その親しみやすい情景は、どこかハールが撮影した過去の日本の佇まいと共通しているようでもある。なお本展は「日本・ハンガリー国交樹立140周年記念」として、大阪芸術大学の主催で開催された。

2009/08/07(金)(飯沢耕太郎)

石塚元太良『LENSMAN』

発行所:赤々舎

発行日:2009年5月30日

石塚元太良と石川直樹はどこか似ている。精力的な旅人というポジションに立ち、旺盛な創作意欲で次々に作品を発表している。着眼点がよく、撮影の方法論を的確に設定し、プリントの仕上げや展示も悪くない。にもかかわらず、いつも「物足りなさ」が残ってしまう。ボールを蹴る所まではいいのだが、それがすっきりとしたファイン・ゴールに結びつかないのだ。

このシリーズは、もしかすると石塚の転回点になる作品かもしれないとは思う。「あとがき」にあたる文章に彼が書いているように、今回は「特別どこにも出かけないで目のまえのモノたちを、普段見慣れたモノたちを、僕は次のモチーフとして撮るのだ」という意気込みで撮影された写真が並んでいるからだ。石塚はそのアイディアを、アラスカの石油パイプラインの撮影の終着点、北極圏のデッドホースという土地で思いついたのだという。地球上で最も遠い場所まで出かけていった時に、ふとかつて撮影した晴海のスクラップ工場の眺めを思い浮かべる。そしてさらに記憶をさかのぼって、幼年時、身のまわりのモノたちに違和感を覚えて「自分をつなぎ止めるようによく自分の手のひらを眺めていた」という原体験にまで行きつくことになる。

この方向づけはまっとうであり、彼がようやく写真家としてのスタートラインをきちんと引き直そうとしているのがわかる。だが、結果的にこの写真集から見えてくるのは「物足りなさ」であり「もどかしさ」だ。被写体としてのモノ、ヒト、記号の選択の仕方、その配置、レイアウト──すべて悪くはない。が、すとんと腑に落ちない。これがいま伝えたいものだというメッセージがクリアに焦点を結ばないのだ。どうすればいいのか。もがき続けるしかないだろう。「レンズマン」の旅はまだ始まったばかりなのだから。

2009/08/05(水)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)