artscapeレビュー

2021年02月15日号のレビュー/プレビュー

アルファヴィルの建築

[京都府、大阪府]

ゴダールの映画タイトルを事務所名とするアルファヴィル(竹口健太郎+山本麻子)が設計した作品を2つ訪問した。彼らは京都に拠点を置き、甲殻類のような《カトリック鈴鹿教会》など、幾何学的な形態をもちながら、環境と応答するデザインで知られる建築家のユニットだ。なお、現在、フランスのFRACセンターで開催中の筆者がキュレーションした「かたちが語るとき-ポストバブルの日本建築家たち(1995-2020)」展にも、アルファヴィルは参加している。

三重県鈴鹿市にある《カトリック鈴鹿教会》

以前、外観のみ見た《絆屋ビルヂング》は、京都の中心市街地、路地の角にあり、注文を受けて、一品ものをデザインするジュエリー・アーティストのアトリエ、住居、ギャラリーが入っている。これは対比や切断を抱えた鋭い建築だ。南北の長手方向は開口をもたず、やや立体的に浮かぶ菱形フレームを反復する木の耐力壁/東西の面は全面サッシの開口とし、透過するガラスの風景を生みだす。東からアプローチすると、アトリエ+住居とギャラリーは二棟に切断されるが、上部がブリッジでつながることによって、門型にも見える。

京都の中心市街地の路地角に建つ《絆屋ビルヂング》

《絆屋ビルヂング》の階段の吹抜けとブリッジ

路地のような両者の隙間から南側のアトリエに入ると、中心部の上昇する階段によって、内部空間は東西に切断されるが、その上部はやはりブリッジで接続する。この階段は、南北軸を貫く象徴的な柱と、頂部にトップライトを備えた、聖なる空間のようであり、実際、上ったところが、儀式の場、すなわちジュエリーに遺髪などの最後の封入作業を行う対面制作室となる。一方、南北の二棟が連続する最上階は、生活空間だが、施主によってかなり自由にカスタマイズされていた。またギャラリーは天井が高い吹抜けの大空間とし、そこに幾何学的なヴォリュームのトイレが独立したオブジェのように置かれている。ここでは企画展が開催され、《絆屋ビルヂング》は創造の場として京都に埋め込まれている。

応接室から路地のような隙間、奥のギャラリーを見る

ギャラリー棟のトイレ。幾何学的なヴォリュームが特徴的

続いて、アルファヴィルの《ホステル翆》を訪れた。これは《中銀カプセルタワー》や《9Hours》などの工業的なプロダクトのカプセルと違い、立体パズルのように組み込まれた複数のカプセル空間をもつ大きな木製家具のようなユニット群が、船底天井の下に、様々な居場所を創出する。未来的なデザインのカプセルではなく、むしろ懐かしさや、子どものときに遊んだ秘密基地を感じさせるだろう。また、それぞれのユニットにつけられた小窓がかわいい。なるほど、これは小さな都市である。学生の京都旅行にもオススメのホステルだ。

まるで秘密基地のような《ホステル翆》

《ホステル翆》の中央通路。高い天井から日が差し込んでいる

2020/12/28(月)(五十嵐太郎)

京都・大阪の近代建築リノベーション施設をまわる

[京都府、大阪府]

通常、年末年始は海外なのだが、さすがに今回はそれがかなわず、関西で過ごすことになった。西洋と違い、日本では美術館も休館になってしまうため、宿泊施設や商業施設を中心にまわった。改めて気づいたのは、2020年にリノベーション建築が増えたことである。《京都市京セラ美術館》とほぼ同時期の近代建築をリノベートした《ザ・ホテル青龍 京都清水》は、様々な記憶や痕跡、装飾的な細部の意匠、中庭の階段を大事にしつつ、増築部分を明快にした、ていねいな仕事である。また屋上のバーや一部の客室から八坂の塔や祇園閣がよく見える立地が素晴らしい。

《ザ・ホテル青龍 京都清水》。元の講堂を食堂に改造した

昨年もうひとつ、小学校がホテルに生まれ変わってオープンしたのが、《ザ・ゲートホテル 京都高瀬川》である。京都の中心部に位置しており、長い間、ここはどうなるか? と気になっていた場所だった。学校を模した新築部分のヴォリュームは、オリジナルや周囲に対し、やや大きすぎるが、なるほど水平方向にとても長い8階のバー・ラウンジからの眺めは抜群である。なお、《新風館》(1926)も、隈研吾らによる2度目のリノベーションによって話題になった商業・宿泊施設だ(1度目のリノベーションは、2001年のリチャード・ロジャース)。

小学校をホテルにリノベートした《ザ・ゲートホテル 京都高瀬川》

リチャード・ロジャースによる最初のリノべーションを経た《新風館》

隈研吾らによる2度目のリノべーションを経た《新風館》

変わり種としては《Nazuna京都 椿通》が2020年にオープンしている。これは現地に行くと、全体的に新しく見えるので、もしかするとリノベーションではなく、テーマパーク的なものなのかと思ったが、説明によると、やはりL字型の路地に並ぶ、明治期の町屋群を改修した23室とのこと。基本パターンは、1階が寝室と半露天風呂、そして2階が居間である。十数年前からのプロジェクトで、築100年の町家長屋を若手作家の工房・店舗・住宅群に改造した《あじき路地》にも訪問したが、本当に細い道を挟む小さな空間だった。もっとも年末だったせいか、ほとんど閉まっていた。

明治期の町屋群を宿泊施設に改修した《Nazuna京都 椿通》

築100年の町家長屋を工房・店舗・住宅に改造した《あじき路地》

また久しぶりに八坂周辺を歩き、半世紀前のアパートを改造して2017年にオープンした《RC HOTEL 京都八坂》は外観のみ見学したが、手前の小さな広場的な空間がよい。実はすぐ背後の高台に《ザ・ホテル青龍》があった。2020年1月、大阪の《高島屋東別館》(1934)の一部が《シタディーンなんば大阪》として開業したので、ここに宿泊した。外観や階段の周辺はしっかりとした近代の様式建築であり、部屋も予想以上に広い。コロナ禍でなければ、ラウンジのフロアも使えた。

ともあれ、急速なインバウンド需要の増加のため、新築だけでなく、リノベーションの宿泊施設がいろいろ登場したのかもしれない。古い建築を使いながら保存する傾向は歓迎すべきことだが、コロナ禍によるツーリズムの低迷が長期化した場合、今後ちゃんとやっていけるのかは気になるところだ。

半世紀前のアパートを改造した《RC HOTEL 京都八坂》

国の有形文化財《髙島屋東別館》の一部がリニューアルされた《シタディーンなんば大阪》

2020/12/31(木)(五十嵐太郎)

燃ゆる女の肖像

18世紀のフランス革命前のフランスにおいて、女性の画家マリアンヌが、見合いに使うために、伯爵夫人の娘エロイーズの肖像画を描くことを依頼され、小舟に乗って、ブルータニュの島に渡るところから物語は始まる。言うまでもなく、リンダ・ノックリンが「なぜ女性の大芸術家は現われないのか?」(1971)で論じたように、あるいはゲリラ・ガールズが、女は裸にならないと美術館に入れないのか(すなわち、作品の題材としてのみ消費されている)と抗議したように、美術史は男性中心の世界観でつくられてきた。そうしたジェンダー論的な意味で、実在はしていたが、歴史に埋もれていた女性の画家(ただし、本作は架空の画家を設定している)を主人公とした映画という意味で画期的な作品である。また映画に登場する画家も、しばしば男性だろう。しかも本作では、マリアンヌとエロイーズの秘められた恋愛を通じ、クィアの切り口もあわせもつ。そもそも、この映画の島のシーンでは、ほとんど男性が登場しない。召使いのソフィ、そして島の女たち。しかし、冒頭と最後に描かれる都市は、男社会である。

とにかく、全編映像が美しい。それだけでも十分に見る価値のある傑作だ。さらに絵描きの映画というジャンルから考察しても、ここまで丁寧に見る/見られるの関係を主題化したのは稀かもしれない。エロイーズを見るマリアンヌの顔が、繰り返し登場する。最初は散歩をしながら観察し、後から記憶で描くのだが、途中からはモデルになった彼女を凝視するのだ。じっとしているマリアンヌもまた、エロイーズを同じように見ている。一方的なまなざしではない。交差する視線の映画である。そして冥界から妻をとりもどす詩人が「決して振り返ってはならない」と警告される、オルフェウスの伝説をめぐる会話が効果的に挿入されている。それは、二人が離れた席にいる劇場のラストシーンにおいて、いやおうなしに思い出されるだろう。ところで、映画がよかったので、パンフレットを購入したのだが、あらすじをなぞるような文章ばかりで、内容が薄いのが残念だった。せめて美術史やジェンダー論の専門家に寄稿を依頼すべきだろう。

公式サイト:https://gaga.ne.jp/portrait/

2021/01/04(月)(五十嵐太郎)

akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』

会期:2021/01/08~2021/01/09

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

舞台芸術の「再演」において、「初演以降に流れた時間」はどのように作品内部に刻印されるのか。とりわけ、(プロの俳優やダンサーではない人々の)「個人としての生」を扱うドキュメンタリー性の強い作品の場合、この問いは分かち難く絡んでくる。akakilikeが薬物依存症回復支援施設「京都ダルク」の利用者とともにつくり上げた本作は、作品の基本構造を保持しつつ、彼ら自身が語る「ダルクに来る以前(依存症の背景)」と「2019年の初演から経過した時間」を対比的に構成し直すことで、家族との関係や彼ら自身の変化を浮かび上がらせ、「いま」をポジティブに肯定する力に満ちていた。

冒頭、akakilike主宰の倉田翠とともに登場したダルク利用者たちは、無言で客席に対峙したあと、頭上から落下した普段着の私服に着替え、「料理の共同作業」と「グループセラピーのミーティング」というダルクの日常を淡々と再現していく。一方、倉田はその傍らで独り言のように身体を動かし続ける。これが本作の基本的な構造である。

[撮影:前谷開]

[撮影:前谷開]

初演との違いは、まず、出演者が13名から6名に半減し、うち初演経験者は4名で、新たに2名が参加したことだ。コロナの影響もあるだろうが、「利用期間2年」の制限のため、利用者の入れ替わりが激しいことも一因だ。そのため、ミーティングの再現として語られる生い立ち、家族事情、薬物との関わり、日々の経験などのエピソードの多くが入れ替わり、「初演後に起こった出来事」が追加された。また演出上の変更として、冒頭のシーン構成と「衣装」の変化がある。初演では、全員がYシャツに黒いスラックスという事務的な服装で「住民説明会」を再現したが、再演では、ダブルのダークスーツ、派手な柄シャツに金のチェーンネックレスといった「ヤクザやホスト」を思わせる衣装で登場したあと、普段着に着替えて料理の共同作業に向かうことで、ダルク以前の過去/ダルクにいる「現在」への移行を視覚的に印象づけた。

また、語られるエピソードも一人ひとりの比重が増し、家族関係の変化や「いまの自分」を肯定する前向きな印象を強く感じた。絶縁状態だった父親の七回忌に出席した際、ロウソクの火が揺れるのを見た家族が「父親が喜んでいる」と語り、「自分はここにいていいんだ」と思えたこと。初演で「留置所での首吊り」を再現した出演者は、「あんたは死んだも同然」と家族に拒絶されていたが、勉強中のイラストで生計を立てたいという夢を伝えると、「生きがいを見つけたんだね」という言葉をかけてくれたことを語る。別の出演者は、年末の埼玉公演の際、見に来てくれた地元の家族の姿を客席に探した経験を語る。一方、依存症の背景には、複雑な家庭環境や児童虐待といった問題があることも語られる。

カラオケの熱唱や(最前列の観客をモデルに描く)似顔絵イラストの披露など、歓待的なサービス精神に開かれつつ、「出演者のキャラや個性」に頼る側面は否定できない。だが、本作をそれでも「ダンス作品」であると言いうるなら、この場に「ダンス」はどのように存在できるのか? 「ダンス」の居場所はどこにあるのか? と倉田自身が問いながら立ち続けている点にある。一見、即興的に自由に踊っているように見える倉田だが、「振付提供:筒井潤」のクレジットが示すように、演出家の筒井が振付けた過去作品の再現に従事しているにすぎない。「私は(他人に振付られる)ダンサーである」という態度表明とともに、倉田自身もまた、「過去の記憶」を身体的に反芻しているのだ。

「ダルクの日常」の再現の中に「過去からの移行」を語りつないでいく利用者たちと、その輪には入れない「ダンサーの私」。交わらないはずの両者だが、例えば「クスリをやってない」と嘘の否定を家族に繰り返した告白が語られる傍らで、四つん這いの倉田が激しく頭を振り続けるとき、ふと交差し共振し合うようにも見える。その両者が交わるのが、ともに食卓を囲むラストシーンだ。「LINEを無視する妻と、それでも社交ダンスを踊りたい」という叶わぬ願望を語る出演者に応えるように、倉田は「不在の誰か」と手を繋いで楽しそうに踊る。だが、そのダンスは次第に失速し、表情は逆光の闇に暗く沈み、もどかしい手探り状態に陥っていく。それは、「ここは本当に私の居場所なのか」「ダンスはそこに存在できるのか」という逡巡の自問自答であると同時に、再び「ダンス」を手探りし始める胚胎の瞬間でもある。

「作品」を固定化してしまうことは、「徐々に、あるいは目まぐるしく変わっていく彼らの生」の否定につながってしまう。状況的な要請もあるが、「再演」とは固定化でも単なる反復でもなく、「二度と繰り返せない差異を通して、過去との隔たりを計測することにこそ、作品の本質が新たに照射される」という「再演」の持つ意義を提示した好例であった。

[撮影:前谷開]

[撮影:前谷開]

公式サイト:https://akakilike.jimdofree.com/

関連レビュー

akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年10月15日号)

2021/01/09(土)(高嶋慈)

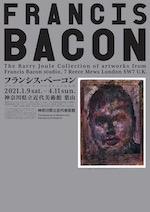

「フランシス・ベーコン」展と葉山周辺の建築

会期:2021/01/09~2021/04/11

神奈川県立近代美術館 葉山[神奈川県]

久しぶりに葉山の神奈川県立近代美術館を訪れた。というのも、1月9日にスタートした「フランシス・ベーコン」展が、政府の1月7日の緊急事態宣言を受けて、12日から臨時休館となることが決まったので、急いで出かけたからだ。実際、この原稿を書いている時点でも、さらに緊急事態宣言が1カ月延長されたことを受け、同展はいまだ再開に至っていない(会期は4月11日まで)。つまり、現時点ではわずか3日間しか開催されていない。個人的な意見だが、美術館は人がそこまで密になる場ではないし、しゃべらないようにすれば、ほとんど問題がないと思うのだが、もったいない。

《神奈川県立近代美術館 葉山》の外観。設計は佐藤総合計画

さて、バリー・ジュールのコレクションによる展示は、完成された有名なベーコンの作品ではなく、その構想のスケッチ、本や雑誌の人物写真への描き込み、そして最初期の作品を紹介していたことで、非常に新鮮だった。ミック・ジャガー、プレスリー、グレタ・ガルボ、ヒトラー、ケネディらの肖像、メイプルソープの作品、ボクシングを含むスポーツや電気椅子の処刑場面の写真など、既存のイメージに手を加えることで、完全にベーコンの世界に変容していた。また結局、作品化されず、ありえたかもしれない他の作品の可能性も、圧倒的である。以前、あいちトリエンナーレ2013の長者町ビジターセンターで、一日店長を泉太郎がつとめ、ライブで似顔絵を描くイベントをやったのだが、その辺の雑誌を適当にめくって、下地になる写真を素早く選び、少し加筆するだけで、似顔絵が成立していた。そのときアーティストの力に感心したが、ベーコンの加筆も驚くべき技である。

ベーコンがアイルランド生まれということで、同時開催のコレクション展は「イギリス・アイルランドの美術─描かれた物語」だった。主に文学との絡みで作品を紹介し、中世の装飾本に学んだウィリアム・ブレイクや、英国らしさを打ち出したホガースの版画、渦巻派に接近した久米民十郎、ストーンヘンジを取材したヘンリー・ムーア、小説『ユリシーズ』を題材としたリチャード・ハミルトンなど、興味深いセレクションである。

併設のレストランからは海が見える《神奈川県立近代美術館 葉山》

なお、美術館の向かいは、芦原義信による《富士フイルム葉山社員寮》があったのだが、現在は改装されて《四季倶楽部 プレーゴ葉山》 になっており、宿泊できるようだ。また坂を登ると、吉田五十八が既存家屋を増改築した《山口蓬春記念館》がある。とくにモダンな意匠による大開口をもつ画室や、桔梗の間は、気持ちがよい空間だ。また住宅を展示空間に変えたリノベーションは大江匡によるもので、ポストモダン的なデザインである。

芦原義信が手掛けた《富士フイルム葉山社員寮》は現在《四季倶楽部 プレーゴ葉山》に改装された

吉田五十八の設計による《山口蓬春記念館》の画室

中庭から見た《山口蓬春記念館》の外観。住宅を大江匡が展示空間にリノベートした

2021/01/10(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)