artscapeレビュー

2021年02月15日号のレビュー/プレビュー

八木良太 山城大督 1/9「Sensory Media Laboratory」

会期:2021/01/11

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

美術作家の八木良太と山城大督による一日だけの展覧会が、京都の劇場「THEATRE E9 KYOTO」で開催された。観客は各回定員9名で、八木と山城のガイドとともに、視覚、聴覚、触覚、運動感覚、そして味覚を使ってさまざまなオブジェや装置を体験していく参加型形式だ。タイトル中の「センサリーメディア」という言葉は映像人類学における新たな方法論で、「視覚偏重から脱却し、音・テクスト・写真・もののインスタレーション・パフォーマンスなど複合的なメディアを用いた、人の感覚をキーワードにした文化の記録や表象の方法」を指す。この方法論に共感した山城は、「センサリー・メディア・ラボラトリー」と名付けたプロジェクトを2017年から開始。今回、「ラボの研究員」として八木が参加し、劇場を舞台にした「一日だけの展覧会」を9年間にわたって継続するという。

舞台空間には、感覚を拡張・増幅・変容させるような器具や仕掛けが用意され、観客はそれらをひとつずつ体験していく。足ツボマッサージ器具やものすごく柔らかい毛のブラシを触るなど、触覚や皮膚への刺激。「水を入れた風船を投げ、キャッチする」動作は、簡単なようだが、予想を微妙に裏切ってズレる軌道で落下するため、慣習的な運動感覚が追い付かない。振動を拾って増幅するセンサーが付いたハサミで紙や布を切ると、素材の硬さや枚数の重なりによる音の違いが増幅されるとともに、自分の行為と音響が分離したような奇妙な感覚を味わう。「ゴロリメガネ」という既製品は、レンズ部分に仕込まれたミラーが光を屈折させ、「寝ころんだ状態で、上体を起こさなくてもテレビ画面が見える」という便利(?)グッズだが、立った状態でかけると、普通はありえない「斜め下の足元の床」が視野になり、他人の視覚をジャックしたような違和感や酔いに襲われる。終盤では、口の中でパチパチと弾ける駄菓子を食べながら、プラネタリウムのような回転装置が暗闇に投げかける無数の光の粒を鑑賞する。キャンディの弾ける音の集合が静かな雨音のように響き、星空と細雨を同時に疑似体験するような詩的な感覚に包まれた。

会場風景

「触って体験する」たびに消毒が課されるとはいえ、徹底した体験型の展覧会を開催することは、大きな決断だったと思う。初回ということもあり、「集めた素材を羅列し、順番に体験してもらう」というプレゼンテーション的な性格が強かったが、今後は、独自のメディアや装置の開発が期待される。また、「劇場」という特性をより活かし、起点と終点のあるリニアな時間軸のなかで、感覚の変容や増幅をどうストーリーとして組み立てていくかという「演出」の方向づけも必要だろう。そのとき、知覚の変容とともに、「もののふるまい方」の変化の様相もまた、すぐれてシアトリカルな力の作用として立ち上がるはずだ。上述の終盤では、ある種の親密な共同体をつくりながら、日常感覚からの離脱や非日常的な体験へと開いていく回路の萌芽が見られた。それは、「劇場」という空間の使い方の実験でもある。THEATRE E9 KYOTOは昨年、写真家の金サジの個展も開催しており、「客席の雛壇」があたかも死出の山に変貌し、その山を登って胎内巡りのように再び産まれ直すような強度のある空間を出現させていた。本展も、「劇場」ならではの体験性に向き合い、年を重ねるごとの展開と深度を期待したい。

関連レビュー

金サジ「白の虹 アルの炎」|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年02月15日号)

2021/01/11(月)(高嶋慈)

企画展「がまくんとかえるくん」誕生50周年記念 アーノルド・ローベル展

会期:2021/01/09~2021/03/28

PLAY! MUSEUM[東京都]

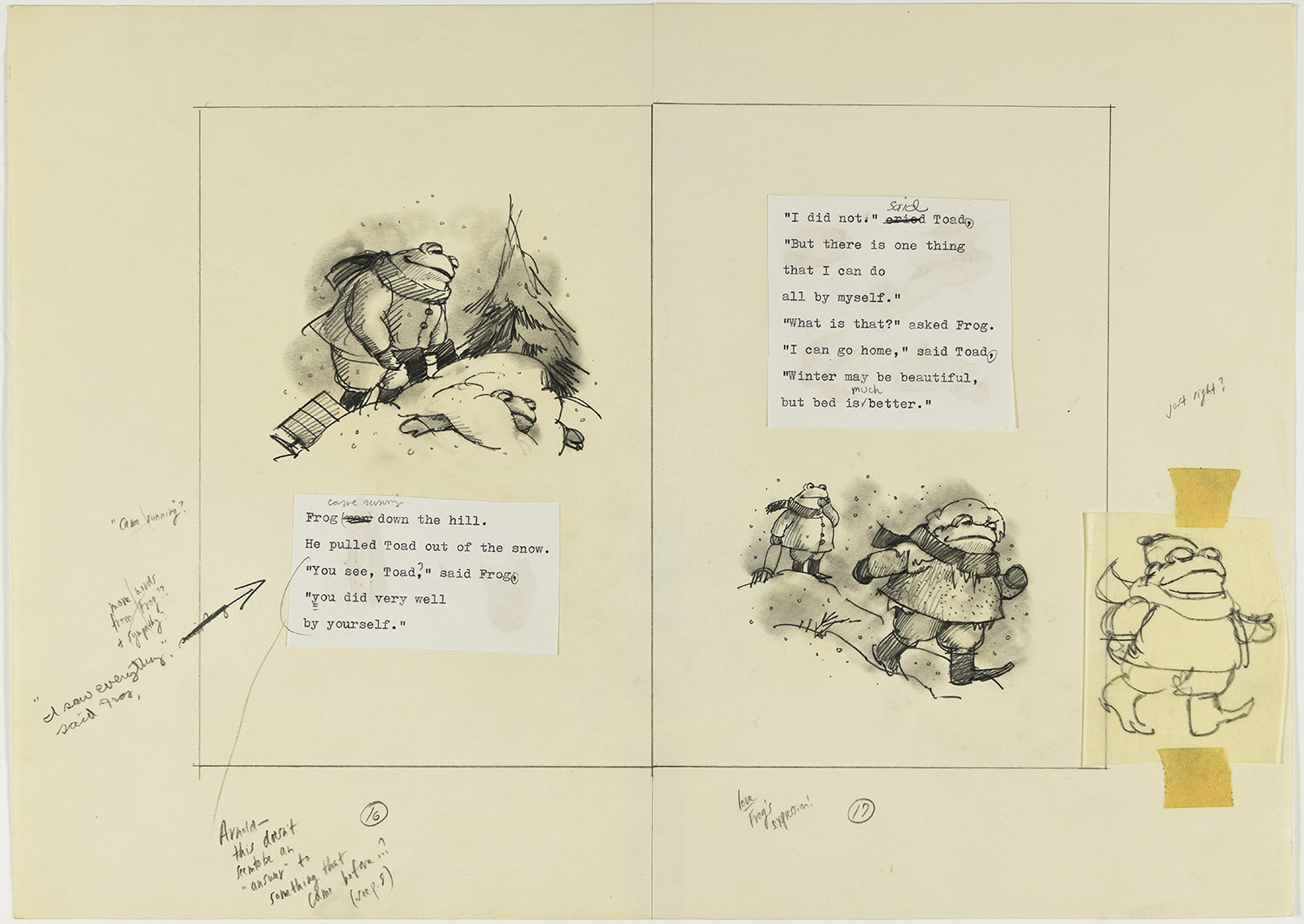

本展タイトルの「がまくんとかえるくん」とは、米国の絵本作家、アーノルド・ローベルの代表作『ふたりはともだち』ほか同シリーズ4冊の絵本に登場する二匹のかえるのことである。私の時代にはなかったが、日本の小学校の教科書にも物語のひとつが掲載されていたことから、見覚えのある人は多いかもしれない。がまがえるのがまくんは、ちょっとドジでマヌケで、背が低くてやや醜い面立ち。原本の英語ではToadと書かれており、これには「がまがえる」のほか「嫌なやつ」という意味もあるから、そういうキャラクターに設定されているのだろう。一方、かえるくんは、賢くて行動力があって、背が高くてかっこいい面立ち。原本の英語ではFrogである。対照的な二人(二匹)だけど、とても仲良しで、互いを思いやる様子が物語のなかで丁寧に描かれる。時には失敗したり、面倒くさがったり、臆病になったりしながらも、そこにはしみじみとした幸福がある。そんな非常に人間くさい(かえるだけど)二人が描かれるのだ。ローベルは、この対照的な二人をひとりの人間のなかにある両極性として描いているという。

『ふたりはいつも』1976 「そりすべり」レイアウト Courtesy of the Estate of Arnold Lobel. © 1976 Arnold Lobel. Used by permission of HarperCollins Publishers.

『ふたりはいつも』1976 「そりすべり」レイアウト Courtesy of the Estate of Arnold Lobel. © 1976 Arnold Lobel. Used by permission of HarperCollins Publishers.

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

本展はそんなローベルの日本初の展覧会だ。メインは「がまくんとかえるくん」だが、ほかにも知られざる作品の原画やスケッチがたくさん展示されており、ローベルの画力や器用さを思い知った。見どころのひとつは「がまくんとかえるくん」を題材にした、加藤久仁生によるアニメーション作品「一日一年」である。ほっこりと温かな世界観のなか、二人が動く様子が見られたのは感無量だった。そしてローベルの家族や自身の写真とともに生い立ちが紹介された展示を見ていて、ハッとした。ローベルは早くに結婚し、二人の子どもにも恵まれるが、晩年に同性愛者であることをカミングアウトしたと記されていたからだ。そこで腑に落ちた。いつも仲睦まじいがまくんとかえるくんは、友情を越えた恋愛感情のような甘い気持ちも持ち合わせていたのではないか。そう考えると、物語のさまざまな場面で合点がいく。この絵本シリーズは、同性愛者ローベルから愛のあり方を問うメッセージでもあったのだ。がまくんとかえるくんにますます愛着が湧いた展覧会となった。

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

「がまくんとかえるくん」誕⽣50周年記念 アーノルド・ローベル展 展⽰⾵景[画像提供:PLAY!]

公式サイト:https://play2020.jp/article/arnoldlobel/

2021/01/13(水)(杉江あこ)

GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

会期:2020/12/19~2022/03/31

山下埠頭[神奈川県]

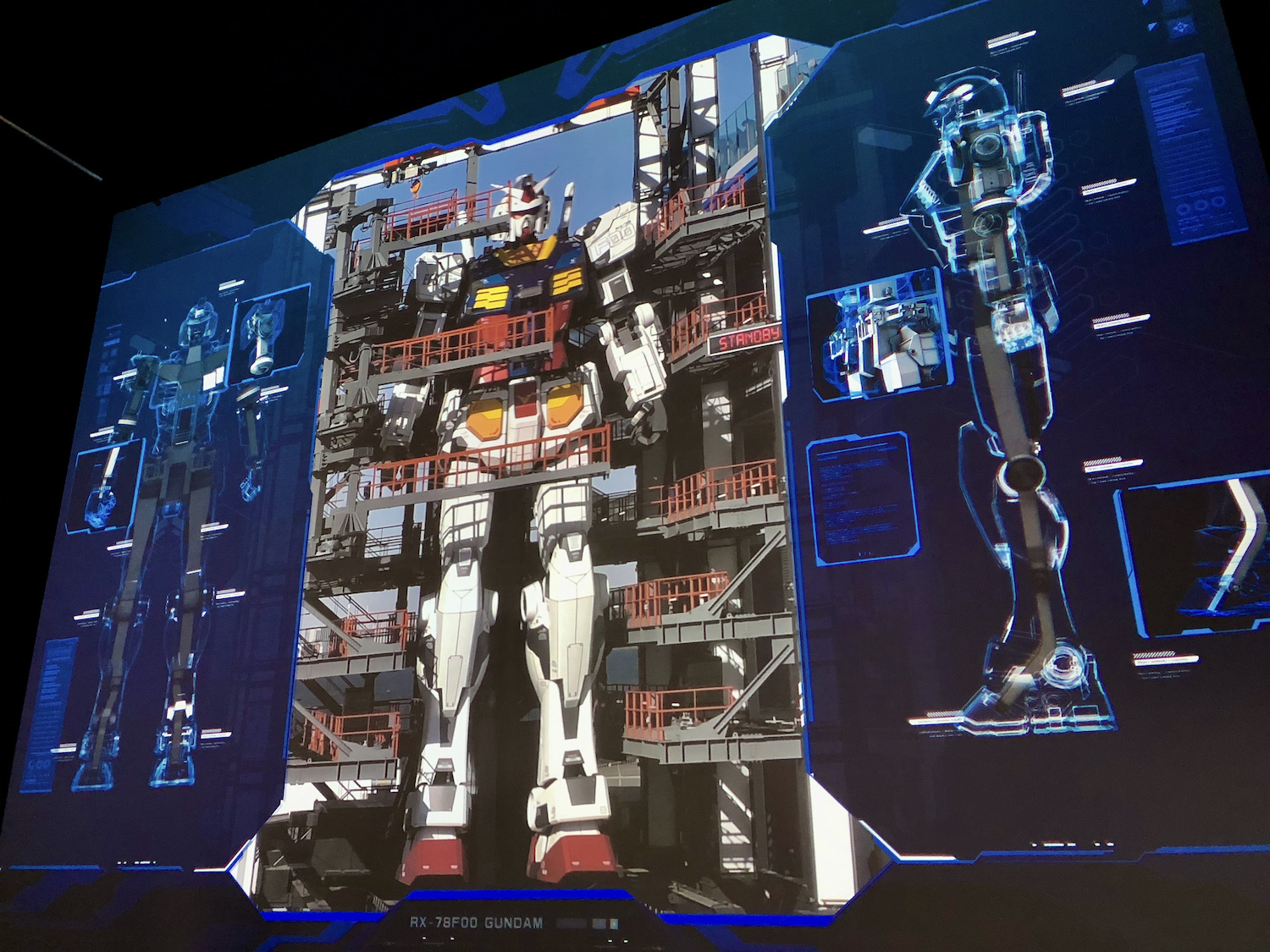

実物大のガンダムは、すでに2009年からお台場や静岡などで展示されており、ただ野外で立っているだけなら、わざわざ横浜まで足を運ぶつもりはなかったが、今回はついに動くというので、時間指定の予約をとって訪れた(なお、高所で真横から見学できるドック・タワーの観覧席は、平日でも売り切れだった)。

横浜の山下埠頭に設営されたGUNDAM FACTORY YOKOHAMA会場

鉄骨フレームのドック・タワーに固定されている、実物大のガンダム像

いきなり富野由悠季のあいさつで「ちゃんと歩かせることができなくて申し訳ない」という一文があるのだが、実際、地上レベルから見ると、基壇のような壁で囲うことによって巧妙に隠されてはいたものの、両足は浮いており、確かに動くけれども歩いて前に進んでいるわけではない。これまでもそうだったように、ガンダムは単独で立っているわけではなく、鉄骨フレームの格納庫ドック・タワーに背中をつけている(正確に言うと、格納庫に固定して安定させないと動かせないのだろう)。が、これに関連する展示が予想外におもしろかった。すなわち、ガンダムを車両扱いできないことから(そう言えば、パトレイバーは特殊車両の扱いだった)、高さ18mの建築(5、6階のビルに相当)としてのガンダムをどう動かすのかについての、言わば『プロジェクトX』なのである。

巨大像の足元からガンダム像を見上げる観客たち

まさに歩き出さんとする瞬間のガンダム像

展示からは、各ジャンルの専門家や企業が結集し、このプロジェクトを推進させたことがうかがえる。そして工学・情報系技術の苦労と工夫が具体的に説明されていた。特に興味深いのは、いくつかのボツ案を紹介しつつ、なぜそれが採用されなかったかの理由が示されていたことである。例えば、射出カタパルトで加速する?(広い敷地が必要なうえに、先端で減速させる残念な演出になる)、トレーラーから起き上がる?(それ以外の演出に幅がない)、足下に台車を置いて歩かせる?(すり足歩行はガンダムらしくない)、などだ。

技術協力したパートナー企業のメッセージパネル

5G通信を利用して、まるでコックピットに搭乗したかのような体験が味わえる「GUNDAM Pilot View SoftBank 5G EXPERIENCE」

そもそも、モビルスーツが人型であることに大きな無理があることもわかる。目的を決めて、最適化させると、ほかの形態のほうが合理的なはずだ。しかし、ガンダムのような不動人気のコンテンツでなければ、このようなプロジェクトが成立しえないのも事実だろう。それゆえ、ここでのエンターテインメントへの努力は、将来、何らかのかたちで実際の技術にフィードバックされるはずだ。ところで、1970年の大阪万博で磯崎新が担当した動く巨大ロボットの《デメ》は、これより少し小さい14mである。ただし、足はない。

リアルタイムのガンダム稼働情報が表示されるARウインドウ

公式サイト:https://gundam-factory.net/

2021/01/19(火)(五十嵐太郎)

山形 美の鉱脈 明治から令和へ

会期:2020/12/10~2021/01/31

山形美術館[山形県]

サブタイトルに「明治から令和へ」とあるように、山形美術館の収蔵品を中心に展示し、一挙に蔵出しする内容だった。全体は1章「肖像 自己と他者」、2章「かたち ミディアムの可能性」というふうに6章に分かれているが、ところ狭しと並べられた作品数が膨大なので、個別の説明はなく、キャプションも壁につけられず、番号を見ながら、ハンドアウトで作家名と作品名を確認することになる。山形的なるものを基調としようとしているが、作品を絞って選んだわけではなく、またテーマも大づかみにならざるをえないので、むしろ鑑賞者の読解に委ねられるだろう。読みとるラインはさまざまだが、鉱脈の中で際立つのは、6章「場所 アノニマスとコレクティヴ」における三瀬夏之介らの試みである。2009年に東北芸術工科大学でスタートとした「東北画は可能か?」のプロジェクト、1930年代の東根市長瀞小学校における想画教育の再発見、文化財を修復する「現代風神雷神考」などだ。彼らの活動からは、決まった枠組に収束し、排他的になっていく地域性ではなく、開かれた地域性への志向が読みとれる。

さて、1964年に開館した《山形美術館》は、実は公立ではない。《青森県立美術館》が2006年にオープンしたとき、これで全国の都道府県に県立美術館が揃ったと思っていたが、山形県はまだなのである。展示の途中、壁に大きな年表があって、これが興味深い。戦後のかなり早い時期に、美術館設立の動きがあったものの、地元の美術家が公立化に反対したという。なぜか。敗戦前の官による検閲の苦い記憶があったからだ。そうした意味では、公立化には動きが早すぎたのかもしれないが、一方で近年、自己検閲が再び注目されていることを想起すると、これは過去の話ではない。その結果、民間の山形新聞が音頭をとって、県と市が協力して美術館が設立された。なお、現在の建築は、開館から20年程で建て替えられ、1985年に再オープンした二代目である。地元で多くの建築を手がけ、家型のデザインを作風とする本間利雄が設計した。やはり、大きな切妻屋根が印象的な建築だが、外観の壮大さに比べると、内部に吹き抜けはなく、展示室もそこまで大きくない。また、常設の吉野石膏コレクションは、フランス近代絵画の教科書的な作家を揃えており、後発の地方美術館にはないものだ。

本間利雄設計の《山形美術館》。大きな切妻屋根が印象的だ

2021/01/20(土)(五十嵐太郎)

向田邦子 没後40年特別イベント「いま、風が吹いている」

会期:2021/01/14~2021/01/24

スパイラルガーデン[東京都]

向田邦子の代表作と言われるテレビドラマ『寺内貫太郎一家』や『阿修羅のごとく』を実は観たことがない。これらのドラマが放映された1970〜80年代、私はまだ幼すぎて、大人向けのドラマを観る機会がなかったのだ。唯一の接点といえば、何かの書評に触れて、エッセイ集『父の詫び状』を20代の頃に読んだことくらいか。が、正直、その内容や印象はすっかり忘れていて、本展を知り、自宅の本棚からその古い本を引っ張り出して改めて読んでみた。また短編小説集『思い出トランプ』も取り寄せて読んでみた。すると、確かに面白い。かつて彼女がヒットメーカーだったことが頷ける。鋭い人間観察に基づく独特の視点は可笑しみを誘うし、人間関係の機微を描くのも上手いし、テンポの良い物語の展開で、読者を最後まで飽きさせない。

本展は、没後40年となる向田邦子の軌跡を紹介した展覧会だ。彼女が執筆した生原稿をはじめ、万年筆や食器などの愛用品、当時着ていた洋服、旅行の思い出写真などがずらりと展示されていた。「おしゃれを楽しみ、おいしいものに目がなく、旅が好き」だった、まるで女性誌がお手本に掲げるような彼女のライフスタイルを、世代を超えて伝えることが狙いだったようだ。彼女がかつて住み暮らした東京・青山が開催地だったこともあり、緊急事態宣言下だったにもかかわらず、見渡すと多くの若い女性たちで賑わっていた。

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

もちろんそのライフスタイルも魅力ではあったが、私が注目したのは生原稿だ。作家の生原稿はたいてい悪筆で読みづらいものと認識していたが、向田邦子の場合、それに加えて「走り書き」という印象を受けた。原稿用紙の升目をもはや気にしていない。とにかく急いで書いて、書いて、書いたという印象なのだ。何しろ彼女は多いときには1カ月に2〜3本の連続テレビドラマの脚本を受け持ち、累積で約1000本もの脚本を書いたという。現代のようにパソコンはおろか、ワープロさえない時代である。万年筆を握り、原稿用紙の上に文字をひたすら書きつけるしかない。つねに締め切りに追われていれば、走り書きにもなるだろう。おそらく彼女は量とスピードで、文章の質を上げていった典型の人なのだ。それがエッセイや小説にも表われている。端的で巧みな文章が、面白さにつながっていると感じたからだ。今度、オンデマンド放送などを利用して彼女が手掛けたテレビドラマも観てみようか。

[Photo: Yurika Kono]

[Photo: Yurika Kono]

公式サイト:https://www.spiral.co.jp/topics/art-and-event/mukodakuniko

※会期中にスパイラルホールで予定されていた、ドキュメンタリー『向田邦子の贈り物』、演劇『寺内貫太郎33回忌』、音楽『風のコンサート』の3公演は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、オンラインでの有料配信となりました。2月27日〜5月9日、テレビマンユニオン チャンネル(https://members.tvuch.com/mukoda/)にて配信されます。

2021/01/23(土)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)