artscapeレビュー

2010年01月15日号のレビュー/プレビュー

出発──6人のアーティストによる旅

会期:2009/12/19~2010/02/07

東京都写真美術館2階展示室[東京都]

東京都写真美術館恒例の「日本の新進作家展」の第8回目。出品者は尾仲浩二、百瀬俊哉、石川直樹、百々武、さわひらき、内藤さゆりである。さわひらきの展示は部屋の中でミニチュアの飛行機が発着する映像作品だが、ほかは「新進作家」たちの旅をテーマにした写真作品が展示されている(尾仲浩二を「新進作家」の枠に入れるのにはかなり違和感があるが)。

こうしてみると、石川直樹の「Mt. Fuji」のシリーズは別にして、旅のあり方が以前とはずいぶん違ってきているように感じる。未知なるものを求め、偶発性に身をまかせて世界をさまようようなロマンティックな態度は影を潜め、旅先で見出した風景の細部を、中判─大判カメラで丁寧に定着していくような作品が目につく。落着きや成熟を感じさせる仕事ぶりは、それはそれで悪くないのだが、小さくまとまってしまっている印象は否めない。何よりも写真家の身体性が希薄になってきていることが気になる。

そんななかで、百々武の「島の力」シリーズの、ナイーブだがしっかりと地に足を付けた眼差しが印象に残った(ブレーンセンターから同名の写真集も刊行)。北から南まで、日本全国66の島を訪ねて撮影した労作だが、ゆるやかに流れる島の時間とシンクロしていくなかで、「同じ時代を彼らは、僕は生きている」という認識が少しずつ形をとっていく。北海道・利尻島で撮影された、「生足」の女子高生が吹雪の中に立つポートレートが、その「同時代性」の象徴というべきだろう。

2009/02/21(土)(飯沢耕太郎)

5+1:ジャンクションボックス

会期:2009/11/29~2009/11/23

vacant[東京都]

多摩美術大学の展覧会設計ゼミが主催する毎年恒例の展覧会。今年は原宿のvacantを会場に、櫻井裕子、志村信裕、田口行弘、チャン・ヨンヘ重工業、山下麻衣+小林直人の5組が参加した。際立っていたのは、田口行弘と山下麻衣+小林直人。田口は色とりどりの長い布を原宿の街中に持ち出し、それらを少しずつ動かしながら撮影した写真をつなぎあわせたストップモーション・アニメーションなどを発表した。その映像を見ていると、布が生物のように動いていく様子がおもしろいのはもちろん、次第に街そのものに衣服を着せようとする無謀な試みのように見えてくる。クリストの「梱包」が20世紀的なスペクタクルだったとすれば、田口の動く布は流動的でひそやかな21世紀的な介入なのかもしれない。じっと眼と眼を見つめあいながらイメージをテレパシーで伝えあう山下麻衣+小林直人のパフォーマンス映像作品は、奇跡的に一致したドローイングがじっさいに展示されていたが、これはイメージの正確な伝播より、むしろそのイメージが定型化されていることのほうが断然おもしろい。イメージは自由な想像力として語られがちだが、じっさいは形や構図などの定型に大きく拘束されており、不自由きわまりないものである。その被拘束性は、風光明媚なアルプスの山々の前でそれを木彫りの彫刻にしてみせた作品にも、テーブルの上に置かれた巨大な飴玉をお互いに延々と舐め続けるパフォーマンス映像作品にも、それぞれ如実に現われていたが、これはあらゆるクリエイターにとっての前提条件なのかもしれない。

2009/11/23(月)(福住廉)

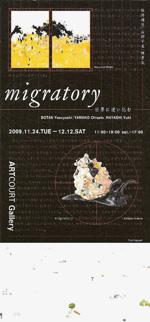

林勇気 牡丹靖佳 山野千里 migratory─世界に迷い込む

会期:2009/11/24~2009/12/12

アートコートギャラリー[大阪府]

絵画の牡丹靖佳、陶芸の山野千里、映像の林勇気という、異なるジャンルの3人が集結。作風はそれぞれ異なるが、日常での出会いや体験を細やかな視線で捉え直し、再構成する点に共通項があるようだ。絵画によりインスタレーションを構築する牡丹、ほのぼのしたイマジネーション溢れる世界が持ち味の山野も素晴らしかったが、最も見応えがあったのは過去最大級の大作を出品した林勇気。3面の巨大な画面で展開される浮遊感漂う世界は、まるで彼岸を思わせる突き抜けっぷり。これまでのミニマル&閉塞感の強い作風から一歩も二歩も飛躍しており、彼の表現が新たな段階に入ったことを窺わせる。最近の林は怒涛のペースで発表を続けているが、その加圧トレーニング的な行動が地力アップにつながっているのかもしれない。

2009/11/24(火)(小吹隆文)

ヨコハマ国際映像祭

会期:2009/10/31~2009/11/29

新港ピア、BankART Studio NYKほか[神奈川県]

横浜トリエンナーレとほぼ同じ会場で催された国際映像展。国内外から70組あまりのアーティストが参加した。なかでも群を抜いて際立っていたのが、クリスチャン・マークレーの《ヴィデオ・カルテット》と山川冬樹の《The Voice-Over》。前者はおびただしい数の映画のワンシーンをランダムにつなぎ合わせることで文字どおり四重奏(カルテット)を作り出し、後者はテレビ局のアナウンサーだった実父の声をもとに個人史と世界史を織り交ぜた歴史を物語った。とりわけ視覚的な映像を最小限にとどめ、音声による聴覚や音の振動による触覚を前面化させた山川の作品は、観覧者の脳内で映像を想像的に再生させるという点で、映像表現が氾濫する現代社会にあって映像の芸術にとってのひとつの可能性を提示したように思う。ただ、個々の作品は別として、本展の全体が依然として旧来の制度的なフレームを維持していたことが気になった。新港ぴあで見せられていた映像のアーカイヴは、いくつものモニターをブロック状に積み上げ、無数のプログラムを同時に見せていたが、鑑賞するにはストレスがひじょうに高い。暗い会場で立ったまま鑑賞するには時間が長すぎるし、とてもすべてを鑑賞する気にはなれないからだ。あるいは、ニコ動のコメントがリアルタイムで流れる作品も見られたが、こうした自宅で見ることができる凡庸な映像をあえて展覧会で見せる理由もよくわからない。さらに、きわめつけが作品のキャプション解説文だ。「形式」「内容」「没個性」「物質性」云々かんぬん。これまでの現代アートの展覧会で見られた衒学的(学問的知識を見せびらかすこと)な物言いがやけに多い。映像表現は確実に進化を遂げているし、社会の体制もまたそれに追随している。ところが展覧会の制度や言説はあいもかわらず旧態依然としているのである。映像の同時代をつかまえるには、私たちの意識や言葉を徹底的に自己批判する必要があるのではないだろうか。

2009/11/25(水)(福住廉)

加賀城健 展

会期:2009/11/25~2009/12/05

石田大成社ホール[京都府]

工芸の世界では失敗とされるボケや滲みを生かしたり、抽象絵画のようにアクションの軌跡を強調した染色作品を制作する加賀城健。これまでの個展で多彩な表現を見せてきた反面、ネタが尽きないのか心配でもあったのだが、彼にはまだまだ十分なキャパシティがあるようだ。今回の作品は、市販の水玉模様の布を脱色することで、模様と脱色部分の間に微妙なレイヤー構造を生じさせるというもの。染色の現場で用いられる伸子針を利用した展示も効果的で、彼にしか表現できない独特の世界を見ることができた。

2009/11/25(水)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)