artscapeレビュー

パロディ、二重の声 ──日本の1970年代前後左右

2017年04月01日号

会期:2017/02/18~2017/04/16

東京ステーションギャラリー[東京都]

「パロディ」とはなんだろうか。広辞苑には「文学作品の一形式。よく知られた文学作品の文体や韻律を模し、内容を変えて滑稽化・諷刺化した文学。日本の替え歌・狂歌などもこの類。また、広く絵画・写真などを題材としたものにもいう」とある。筆者が「パロディ」というものを知ったのは雑誌『ビックリハウス』(正確に言えば、同誌の「日本パロディ展作品カタログ」)とアメリカのパロディ雑誌『MAD』でのことで、それらに掲載された「作品」からすると広辞苑の定義は至極納得のいくものだ。だが本展を見て、「パロディ」と称するものに上の定義にとどまらないものがあることに気づかされる。そのひとつは、白川義員の写真を利用したマッド・アマノの合成写真をめぐって争われた、いわゆる「パロディ裁判」の俎上に載せられた作品だ。山肌を下るスキーヤーたちの軌跡をタイヤの轍に見立てたコラージュだが、そこにあるのは見立ての面白さと環境問題に対する諷刺、ブラックユーモアであって、オリジナル作品が人々にとって周知のものであったわけではなく、表現のスタイルを模したものでもなく、白川の写真はコラージュの素材として借用されただけだ。マッド・アマノの作品群は基本的に同様の写真コラージュ(現在であれば雑コラと呼ばれるだろうもの)であり、オリジナル作品の形式模倣というスタイルではない。しかしながら、この作品が「パロディ裁判」として1971年から87年まで争われたことは、それが辞書的な定義でパロディと呼べるものかどうかとはまた別の話として、パロディという言葉で括られるなにかがひとつの表現形式として現れ、ブームとなり、そして収束していくまでの時代の空気を伝えるものであることは間違いない。実際、『ビックリハウス』は1974年に創刊し85年に休刊、名画やスターをモチーフにした河北秀也による営団地下鉄のマナーポスターシリーズは、1974年から1982年まで。この時期にパロディと呼ばれた表現に相当するものはそれ以前にもそれ以降にも存在するが、それらがパロディという言葉で括られたのは同時代的現象であったがゆえの「1970年代前後左右」なのだろう。

ではなぜ70年代(と、その前後左右)だったのか。成相肇・東京ステーションギャラリー学芸員は、この時代のパロディの標的の圧倒的多数が広告と雑誌であると指摘している(本展図録、12-24頁)。すなわち、広告や雑誌メディアの影響力の増大がパロディの源泉であった。興味深いことに、広告や雑誌は標的であると同時に、パロディ表現のメディアでもあった。『朝日ジャーナル』に掲載された「櫻画報」、雑誌『ビックリハウス』や営団地下鉄のマナーポスターなどはその顕著な例だろう。「日本パロディ展」入選作家のプロフィールにデザイナーやイラストレーター、デザイン専門学校生が多いことも、この時代を特徴付けているように思う。彼らはパロディの源泉となる素材を生み出しつつ、自らその替え歌を歌っていたのだ。

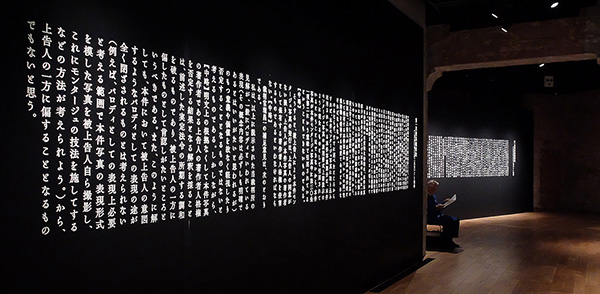

本展は1970年代(と、その前後左右)の文化を見せる展覧会であって、パロディ作品の展覧会ではない。とはいうものの、パロディに言及するテキストをステカンのスタイルで展示したり、図録を黒革の手帳のように仕立てたり──手帳に倣って14ページもの白紙の《MEMO》ページがある──、チラシにはゼロックス風のかすれ・潰れがあるなど、展覧会という形式に「二重の声」が仕込まれていることにもこっそり注目したい。[新川徳彦]

展示風景 ステカン風パネル

展示風景 地下鉄マナーポスター

展示風景 「パロディ裁判」判決文抜粋

関連レビュー

ディスカバー、ディスカバー・ジャパン「遠く」へ行きたい|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/02/17(金)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)