artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演『5×5×5本足の椅子』

会期:2020/11/22~2020/11/23

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

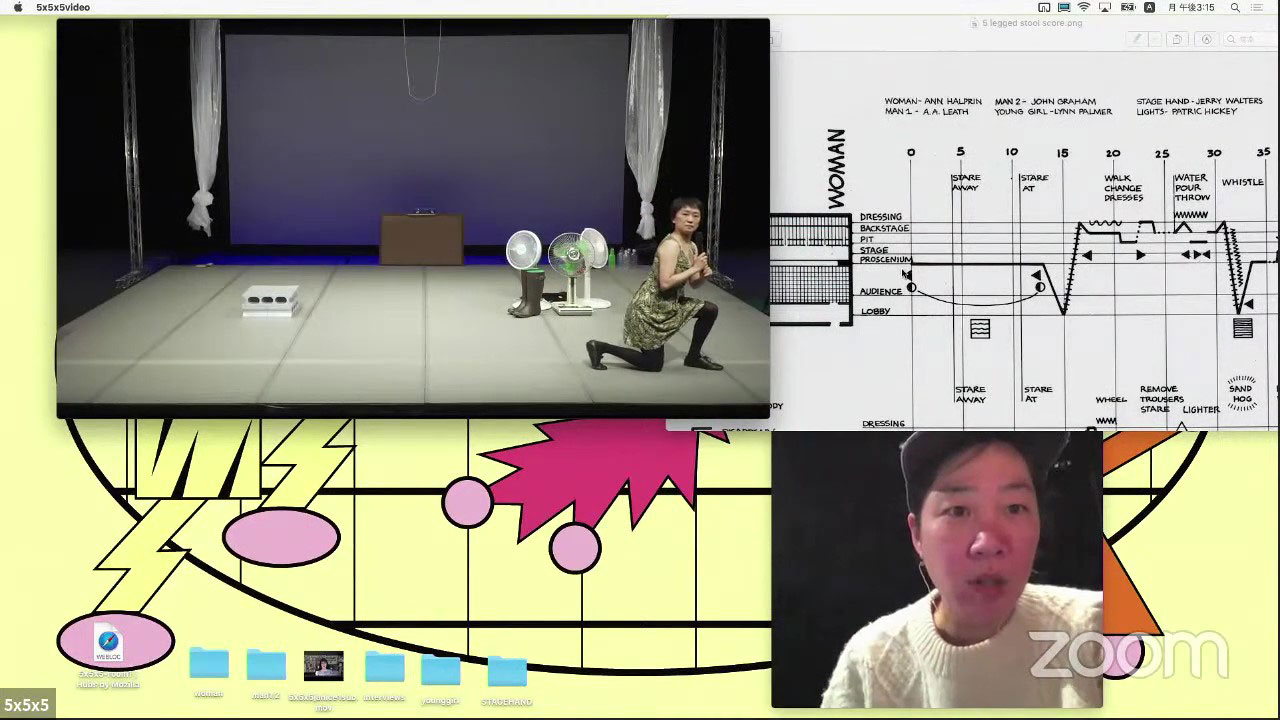

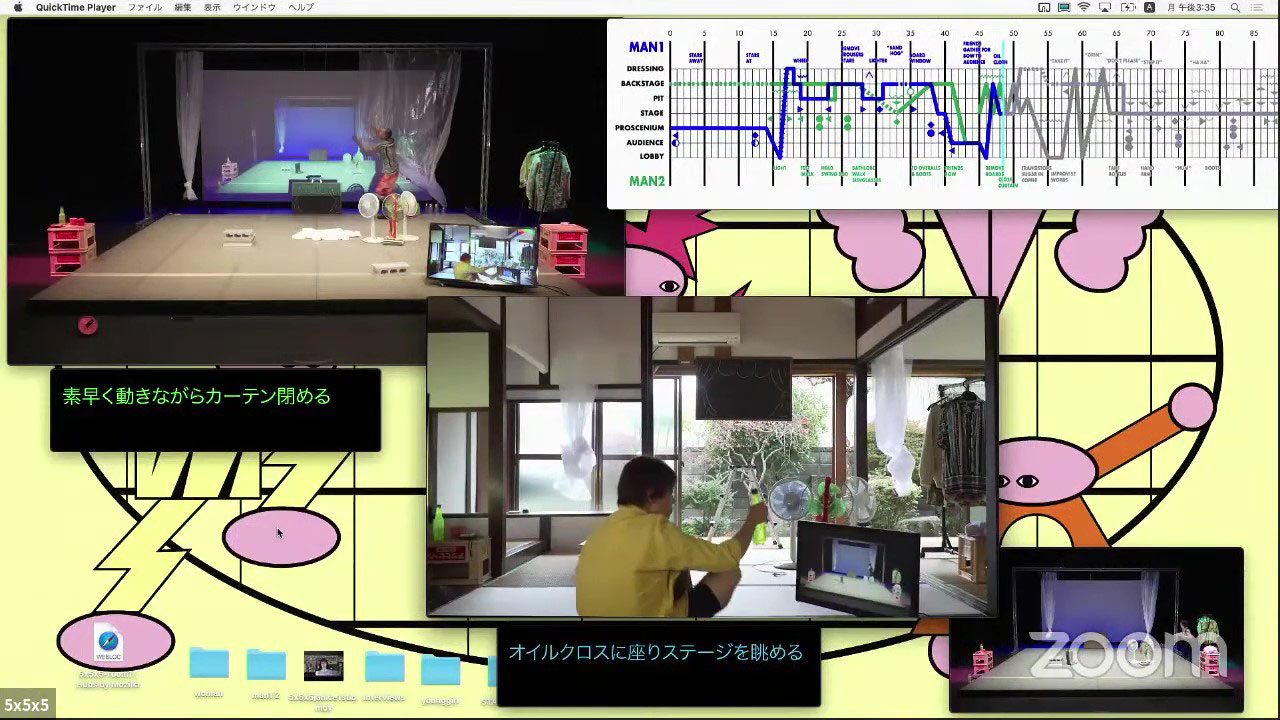

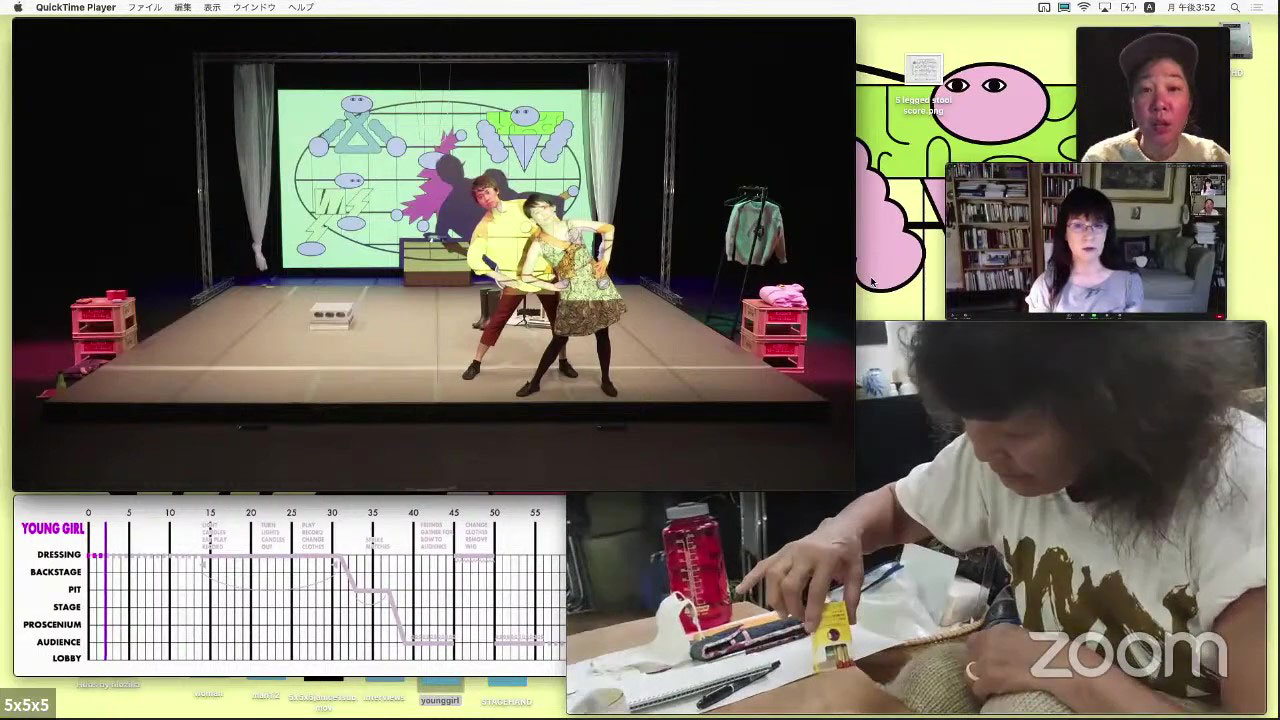

「オンライン・パフォーマンス」を、リアルの劇場公演の代替という消極的な理由づけで行なうのではなく、「オンライン空間での上演」であるがゆえの可能性を実験し、さらに「複数の階層構造の並列的操作」を演劇の構造それ自体のメタ的な可視化として提示してみせた、秀逸な公演。本作は、戯曲ではないものから演劇を起こすシリーズ「四つの機劇」のひとつとして、アンナ・ハルプリンのダンス作品『5本足の椅子』(1962)のスコアをもとに篠田千明が発表した『5×5 Legged Stool』(2014)を、オンラインで展開・拡張した作品である。観客はZOOMで視聴・参加。篠田の構想力によって練り上げられたヴィジョンが、YCAM InterLabの技術的サポート(実空間のスタジオでの撮影、照明、音響/オンライン配信/ソーシャルVR「Hubs」を使用するアイディアなど)によって実現した。なおYCAM企画の「オンラインでのパフォーマンス公演」は、本作が初となる。

本作はまず、ハルプリンの『5本足の椅子』のスコアについて、篠田自身の解説で始まる。ポストモダンダンスの旗手とされるハルプリンのスコアは、ステップや四肢のポジションではなく、5人の出演者がどの空間で(楽屋、バックステージ、舞台、舞台前面、客席など)、どの位置にいて(上手/下手/センター)、どんな姿勢で、どのような動き方をするかといった「行動の指示」を記号化し、時間軸上に書き込んだ「楽譜」のようなものである。次に、ダンサーの福留麻里がこのスコアに基づいて「再演」した記録映像が、スコアおよび「動きの解釈を表示する字幕」と並置して流された。

さらに、オンラインの拡張版として、上述の福留の映像に加え、新たに参加した男性ダンサー2名が、担当したスコアをそれぞれ異なる場所でリアルタイムに「再演」する様子が、入れ子状の画面構造とともに展開・中継された。

後半では、ハルプリンの研究者や、ハルプリンのワークショップ経験者のダンサーへのインタビュー映像が紹介され、ハルプリンに関する篠田のリサーチ成果がレクチャー・パフォーマンスとして展開する。ハルプリンは「振付」という言葉を好まず「スコア」を用いたこと、それは即興ではなく、「パフォーマンスをどう進めるか」のための地図のようなもので、逸脱や遊び、選択肢のある柔軟なものであることが語られる。また、実際に『5本足の椅子』に出演したダンサーの証言を紹介しつつ、篠田自身が「再現」した映像が重ね合わせられていく。

終盤では、ウェブベースのソーシャルVRをプラットフォームに、観客自身がアバターを操作して「ヴァーチュアルな上演空間」に参加。「裏方」の役目を担い、スコアにある2つの指示を「写真を撮影して空間の中に置く」「羽根を投げる」とそれぞれ解釈し、PCやスマホを操作して行なう。カラフルなアバターたちが集った空間がハミングに包まれ、白い羽根が舞い散る、祝祭的な幕切れとなった。

「スコア」の解釈からパフォーマンスを立ち上げていく本作は、元となるハルプリンの作品についてのドキュメンタリーであるとともに、篠田自身の制作プロセスのドキュメンタリー的開示でもある。そうした複合性に加え、複数の異なる時空間が立ち上がり、重層的に交錯する。スコアや証言といった過去の痕跡、「再演」の記録映像、それらとの創造的対話、異なる場所をつなぐリアルタイムの共有、ヴァーチュアル空間と観客参加。ここで興味深いのは、これらすべてがデスクトップの画面上に次々と開かれる「ウィンドウ」の中で展開することだ。「向こう側」の世界を切り取って媒介するこの矩形のフレームは、プロセニアム舞台の謂いであるとともに、それを支えるさまざまな枠組みのメタファーへと変換される。基底となるスコア(情報)、舞台上のパフォーマーの実際の動き、過去の出演者や研究者の「証言」(情報の補足、歴史的文脈づけや解釈)、そして「演出家」として進行や指示を出す篠田自身(全体の構造設計者かつ司令塔)。こうした複数の階層構造をひとつの画面上で並列化し、自在に召喚/再生/編集/停止の手続きを見せる本作は、演劇の構造それ自体のメタ的な可視化でもある。ここに、「代替手段としてのオンライン公演」を超えた本作の批評性がある。

篠田は過去作品、例えばKYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNで上演された『ZOO』においても、「VRのヘッドセット型ディスプレイを着けて仮想空間に没入する俳優」を動物園の檻のような囲いに閉じ込め、それを観客が眼差す仕掛けを通じて、リアル/ヴァーチュアルの境界やレイヤーの多層性とともに、「共同幻想的世界への没入」「視線の権力性」といった「演劇」の制度や原理を問い、ラストで「観客」の位置をシニカルに転倒させた。本作もまた、「参加型」でありつつ、「演劇」の機制と観客の立ち位置をめぐる反転がラストに用意されている。私たち観客はアバターとしてヴァーチュアルな舞台空間に招き入れられ、篠田のアバターとともに、ハミングと白い羽根が祝福する天上的な時空間をつくり上げる。だが、ラストシーンで篠田は、「ヴァーチュアル空間に置かれたノートPCの画面内のウィンドウ」越しに別れの挨拶を告げ、私たち観客のアバターはそのPC画面の中へは入れない。この「ヴァーチュアルなノートPCの画面」は、「ウィンドウの中の各情報を統制する、全体の構造設計者かつ司令塔」である演出家の領域の象徴だ。(ヴァーチュアルであれ)空間の共存や参加=権力の分譲ではなく、「演劇」の起動それ自体が、取り残されたアバターたちに徹底して突きつけられる。

広報用ビジュアルデザイン:植田正

2020/11/23(月)(高嶋慈)

劇場で考える。支えること、支えられること―舞台作品『Pamilya(パミリヤ)』の映像上映と関連プログラム

会期:2020/11/13~2020/11/15

ロームシアター京都[京都府]

ロームシアター京都の事業「地域の課題を考えるプラットフォーム」として、村川拓也の演劇作品『Pamilya(パミリヤ)』の記録映像上映会と、レクチャーやシンポジウムが開催された。同事業は、福祉施設へのヒアリング、シンポジウム、手話通訳など障害者の鑑賞支援を行なっている。2020年2月に福岡で上演された『Pamilya』は、特別養護老人ホームで介護士として働くフィリピン人女性が実際に出演し、その日の観客から募った「被介護者」役を相手に、日々の介護労働を淡々と舞台上で再現する作品である。施設への通勤、起床と車椅子への移動、食事や入浴の介助、ラジオ体操、ベッドへの移動、退勤までの1日の介護労働が「再現」される。介護現場で発せられる「言葉」とともに、介護士が特別な思いを寄せていた「エトウさん」という女性入所者と自身の家族への思いがモノローグとして発せられ、タガログ語の作品タイトル「家族」に込められたさまざまな意味が浮かび上がる。本作の詳細は初演評をご覧いただくとして、以下では15日のシンポジウムでの発表やディスカッションから、改めて本作について多面的に考えてみたい。

会場風景

1人目のパネリスト、河本歩美(高齢者福祉施設 西院 所長)は、地域に開いた福祉施設の取り組みとして「sitte」プロジェクトを紹介した。認知症や介護が必要な高齢者にとっての自立支援とは「社会と繋がり続けること」という考えから、デイサービス利用者が制作したまな板やカッティングボードを「sitte」ブランドとして商品化し、雑貨店で販売。生産者への「対価」として地元商店街の金券が支払われ、高齢者の社会参加活動が地域社会に還流されることを目指している。

対照的に、渡邉琢は、障害者の自立支援に携わる視点から、『Pamilya』で描かれる介護施設の「閉鎖性」「問題点」を指摘した。何重もの扉やキーロックを開ける動作は、「外部からの侵入者防止」とともに「徘徊の防止」を示唆する。介護士が連発する「待って待って」という言葉は、自立支援では「禁句」であり、ひとりの介護士が多人数を担当するシステムや職員・施設主導で管理される集団生活の問題点を指摘した。また、被介護者の身体の拘束や虐待の可能性も指摘された。本作は(ほかの村川作品と同様)、ベッドと椅子以外の具体的な舞台装置がなく、動作はすべてマイム、ほかの入所者や職員も不在で「そこにいるフリ」で振舞うというミニマルかつ抽象度の高い仕掛けだが、「施設像」の解像度を上げた分析が提示された。

視覚文化研究やクィア・スタディーズに携わる菅野優香は、「映像作品における女性表象」の視点から言及。本作で描かれる「家族」が徹底して「女性の物語」であること(介護士が自身の境遇や祖母に重ね合わせる「エトウさん」、祖母、母親、シングルマザーであること、故郷に残した幼い娘)を指摘した。

さらに、本作における「家族」「女性」のポイントは、中盤のカラオケタイムで介護士が歌う「瀬戸の花嫁」の選曲の戦略性にある。故郷の島と家族に別れを告げ、海を渡って嫁ぐ花嫁の心境に、フィリピンから来日した自身と「エトウさん」の人生が重なる。そこには、「女性(嫁)に割り当てられる無報酬の家庭内労働/専門職の労働者」の違いとともに、「女性が負担するケアや介護」の問題が浮上する。だがそれは、感情を喚起するナラティブの発動(亡き祖母と「エトウさん」の疑似家族的な重ね合わせ、「帰国したらパパとママの世話をする」という台詞、移民労働の理由である故郷に残した幼い娘への愛情を吐露するラストシーン)によって「家族の絆や愛情」に回収され、「女性が負担するケアや家庭内労働」の問題は曖昧に覆い隠されてしまう(付言すれば、村川作品は一貫して、「演劇=心を動かす物語」という通念に対し、徹底してそれらを剥ぎ取った形で「演劇の原理的構造」を突きつけてきたが、近作の『ムーンライト』(2018)以降、ナラティブの(再)浮上という変化がある)。

筆者の参加した前日のシンポジウムでは、日本におけるフィリピン人の介護労働の研究者や実際に現場で働く外国人労働者が登壇した。本企画は、「演劇論的視点」にとどまらず、「高齢者介護」「家族」「介護と擬似家族」「女性とケア」「移民労働者」など『Pamilya』という作品の多面性を引き出す好企画だった。会場参加者には、介護関係者も多数来場し、初めてこの劇場に来たという人もいた。ひとつの舞台作品の多面性を解像度を上げて引き出すとともに、社会に接続させ、劇場の公共性についても考えるこうした試みが、今後も継続されることを願う。

関連記事

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2020/11/15(日)(高嶋慈)

KYOTO STEAM 2020国際アートコンペティション スタートアップ展

会期:2020/10/31~2020/12/06

京都市京セラ美術館[京都府]

「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―2022」のコアプログラムとして、アーティストと企業・研究機関などの双方を公募し、両者のコラボレーション作品を展示・表彰する国際コンペが予定されている。その国際コンペの「スタートアップ」である本展は、来年度の本番に向けて「予行演習」「お手本例」を示すものとして開催された。元々は、7組のアーティスト×企業・研究機関のコラボレーション作品と、3つの京都の芸術系大学×企業・研究機関のコラボレーション作品をそれぞれ紹介する展覧会が3月に同時開催予定だったが、コロナ禍で中止されたため、両展を合体・再構成した。さらに「KYOTO STEAM」のコンセプト「アートとサイエンス・テクノロジーの融合による新たな価値の創造」を目指す企業3社の製品が併せて展示された。

「コラボレーション」の展示作品は、「(不要になった)素材の提供」と「デジタル/ものづくりの技術力の提供」に概ね二分化される。前者の例では、使い古された公園遊具の提供と、パブリックアートの設置などを手掛ける企業のサポートを受けた久保ガエタンが、カラフルな遊具でできた「動物のなる木」を制作した。着想源には、中世ヨーロッパの人々が「木綿は羊のなる木から採れる」と信じていた伝説の植物「バロメッツ」があり、擬似科学やオカルトへの久保の関心に基づく。また、後者の「技術力の提供」の例では、「織れないものはない」と言う西陣織製造企業に対し、メディア・アーティストの鈴木太朗が「水を織ることは可能か」と提案。横糸に織り込まれた細いチューブに色水を流すことで、矢絣、青海波、桜文様といった伝統柄が「アナログな動く文様」に変貌した。

久保ガエタン×株式会社コトブキ・株式会社タウンアート《きのどうぶつ》(2020)

ミクストメディア、底面直径 360.0 ×高 428.0cm [撮影:麥生田兵吾]

鈴木太朗×有限会社フクオカ機業《水を織る》(2020)

ポリエステル糸・チューブ・色水他、幅 490.0 ×奥行 90.0 ×高 270.0cm [撮影:麥生田兵吾]

一方、従来の創作態度の延長上に素材や技術提供を受けるのではなく、創作方法自体の変化や作品展開への影響という点で興味深いのが、映像作家の林勇気×京都大学iPS細胞研究所(CiRA)のコラボレーションである。林は、iPS細胞研究に関する映像データや知見、資料の提供を受け、また動物の体内でヒトの臓器をつくる技術をめぐる倫理的・法的課題について、倫理部門の研究員とも議論を重ねて制作した。ヒトのある臓器になるようプログラムしたiPS細胞をブタの体内に注入して培養すると、一部はヒトの脳細胞の機能をもつものに成長し、ブタの脳細胞と混じり合った「キメラ動物」ができてしまうため、現時点では認可されていない。映像作品《細胞とガラス》は、ブタの体内で培養した臓器移植が可能となった近未来に、移植を受けたガラス職人の男性による内省的な独白が展開する。友人から、解体される実家の窓ガラスを使って器をつくってほしいと依頼を受けたこと。炎の中で溶け、新たな形に変容するガラス。世の中の「かたち」は、有限な時間のなかで固定されたものにすぎないことへの内省。実家の「窓ガラス」に映っていた景色の記憶。映像に映るさまざまな「窓」の写真は、「映像や絵画のフレーム」への自己言及、「記憶の謂いとしてのスクリーン」、「(内/外の)境界」など多義的な意味を帯びて通り過ぎていく。林はこれまで、自身が撮影した膨大なデジタル画像を切り貼りしたアニメーションを制作してきたが、本作は「映像」への自己言及を含みつつ、「内省的なナラティブ」という展開を見せた。

林勇気×京都大学 iPS細胞研究所 (CiRA)《細胞とガラス》(2020)

映像(声の出演:大石英史、協力:西川文章、8分55秒のループ上映) [撮影:麥生田兵吾]

全体的に、今回の選出作家(大学枠で参加した作家も含め)はフィジカルな造形志向に偏りが見られたが、リサーチベースの作家やパフォーマンス、コンセプチュアルな志向性の強い作家も加われば、より多様なアプローチが期待できるのではないか。また上述の林勇気×京都大学iPS細胞研究所のコラボ例におけるような、生命科学技術と倫理の問題、生命/非生命の定義、生命/物質や「種」の境界といったテーマはバイオ・アートの領域の主題でもあり、バイオ・アート系の作家であれば、異なる問いの立て方や批評的視点が見られるだろう。

来年度に本格始動する本企画。参加企業や研究機関にとって、技術力を誇示する宣伝の場や「アート」の付加価値によるブランド化だけに偏るのではなく、どのように創造性やオルタナティブな可能性を引き出し、新たな価値観の提示につながりうるのか。一方、アーティストにとっては、「(失敗せずに)やれること」の範囲の拡張にとどまらず、どう今後の創作活動にフィードバックしていけるか。さらには、企業による物資/技術力の提供や協働が、金銭的助成に限らないメセナ活動のあり方として定着する基盤となりうるか。作品の発表とともに期待したい。

関連記事

「わからなさ」を共有すること──「国際アートコンペティション スタートアップ」展|安河内宏法:キュレーターズノート(2020年06月15日号)

2020/11/05(木)(高嶋慈)

池田忍編『問いかけるアイヌ・アート』

発行所:岩波書店

発行日:2020/09/16

マンガ『ゴールデンカムイ』のヒットや国立アイヌ民族博物館のオープンによって関心の高まるアイヌ文化や造形表現について、現代の作家、研究者、学芸員らが多角的に紹介・検証する書籍。本書で「アイヌ・アート」として取り上げられる作家は、「木彫り熊」を生涯彫り続けた木彫家の藤戸竹喜、アイヌ文様の木彫りの伝統技法を用いた具象彫刻を手掛ける貝澤徹、材木の質感やノミ跡を残した抽象木彫作品で知られる砂澤ビッキ、アイヌ文様刺繍家のチカップ美恵子、CGイラストで動植物やアイヌ文様を描き、ポストカードやカレンダー、アイヌ語の単語カルタなどを制作する小笠原小夜の5名である。世代、表現媒体や技法は多様で、「アイヌ文化」「アイヌ性」に対する意識や距離感もそれぞれ異なる。

本書が含む「問いかけ」もまた、極めて多岐にわたる。すなわち、「伝統」「文化の固有性・真正性」への疑義、「伝統」の固定化と「商品・観光・消費」「経済的基盤」とのジレンマ、近代ナショナリズムと「民族」の純粋性や原理主義、「二次創作」がはらむ他者による「文化の盗用」、「手芸=女性の家庭内での手仕事」として美術の制度・ジェンダー双方における二重の周縁化、文化の継承やコミュニティの活性化とミュージアムの役割、メディアにおけるマイノリティ表象の功罪である。例えば、本書では、現代日本において「伝統的なアイヌの造形」「典型的なアイヌイメージ」と見なされる「木彫り熊」や、正装したアイヌ男女一対を彫った「ニポポ人形」の「起源」には近代化を契機とする諸説があり、両者とも1960~70年代の北海道観光ブームのなかで大量生産され、他者化されたイメージとして定着したことが指摘される。また、視覚文化論・ジェンダー論研究者の山崎明子は、戦後、日本人女性デザイナーによるアイヌ文様のドレスやインテリア、和服、洋服のデザインの事例を紹介し、マジョリティによる「文化の盗用」の問題の一方、民族的手仕事への関心が生き延びる契機にもなった両面性を述べる。

だが、本書の投げかける「問い」の最重要点でありつつも、曖昧にぼかされて踏み込んだ議論が回避されているのが、「アイヌ・アートとは何か」という定義(とその困難さや不可能性)であり、命名の主体と権力をめぐる問いである。「序」冒頭で早々に「本書は(…)典型的な美の提示や定義を意図していない」(1頁)と宣言され、「アイヌ・アート」という用語は「果たして術語として安定するのかとの疑念」(118頁)、「説得力ある定義を示すことはかなり難しく」(120頁)と述べられ、ごく簡単な定義として「アイヌ民族の創造の歴史を踏まえたうえで、それを継承しつつ、現在の社会に自己の表現を提示し、新たな世界を切り拓く造形表現」(233頁)と述べられるに留まる。ここに抜け落ちているのは、「アイヌ・アート」の定義とその困難さをめぐる議論である。なぜ困難なのか。まず横たわるのは、「アイヌ」とは誰を指すのかという問いである。血縁、名前、容姿、出身地といった多様な要素のどれをどこまで満たし、何世代前まで遡れるなら「正統なアイヌ」なのか。「和人の血」はどこまで許容されるのか。こうした「問い」は、純血主義や民族原理主義の罠に陥ってしまう。また、北海道内/東北地方北部/樺太/千島といったルーツの地理的差異や、現在の国境線の「越境」をどう考えるのか。さらに「認定」するのは誰なのか。誰が誰に「証明」するのか。また、吉原秀喜(元・平取町立二風谷アイヌ文化博物館学芸員)が述べるように、 ひとりの人間が複数の民族的アイデンティティをもつ場合もある。アイヌとしての自認や民族的帰属意識の有無、濃淡、単数/複数性について、個人の自己決定権ではなく、他者による一方的な線引きや規定を行なうことは、歴史的抑圧の再生産という暴力的な事態に他ならない。こうした「定義」とその不可能性をめぐる議論に向き合い、その過程で浮上する問いを考えることにこそ、意義があるのではないか。

また、定義のもうひとつの困難は、「アート」という(便利な)用語ゆえにはらむ、表現媒体や技法、受容形態の多様性と拡張可能性である。本書で紹介される5名の作家だけを見ても、伝統技法を用いた木彫りや刺繍といった工芸性の強いものから、「現代美術」の文脈に位置付けられる抽象彫刻、商品化・大量複製可能なイラストなど多岐にわたる。そうした多様な制作物を受け入れ可能な概念として暫定的に措定した先に、「現代美術」「工芸」「イラスト」といった既存の制度とヒエラルキーを問い直す契機となりうるのか。

一方、本書の「アイヌ・アート」は造形表現に特化しており、アイヌ文化にとって重要な歌唱や舞踊のアーティストは抜け落ちている。また、アボリジニにルーツを持つ作家がディレクターを務め、世界各地の先住民族にルーツを持つ作家が参加する「シドニー・ビエンナーレ2020」のように、鋭い社会批判性のある現代美術作品も含まれていない。

最後に、本書におけるアイヌ語の表記の不統一が内包する問いについて指摘したい。凡ミスやささいな瑕疵ではなく、本質的な問題に関わるからである。本書内では、樹皮を材料にして織る布やその布でつくった着物の名称について、「アットゥㇱ」/「アットゥシ」「アッツシ」が混在している。「トゥ」および小文字の「ㇱ」表記の前者はアイヌにルーツを持つ作家2名とアイヌ文化専門の元学芸員が用い、「ツ」および大文字の「シ」表記の後者はアイヌ文化専門ではない和人研究者2名が用いている。より発音に近いローマ字表記では「attus」なので、原音に近い正しいカナ表記は前者の「アットゥㇱ」である。本書執筆陣のひとりでアイヌ語研究者の中川裕は、監修した『ゴールデンカムイ』の主要女性キャラクター「アシㇼパ(Asirpa)」の表記について、「r」の後に母音がないことを示す小文字の「ㇼ」は、アイヌ語と日本語が異なる言語であることを端的に示す表現であると重要視している。この「表記のズレ」は、図らずも、文化の「他者性」への配慮や、(とりわけ文字を持たない)他文化の歪曲や領有化という問題を露呈している。

2020/10/20(火)(高嶋慈)

あごうさとし『ペンテジレーア』

会期:2020/10/17~2020/10/26

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

ギリシャ神話を翻案した19世紀初頭ドイツの戯曲という、時間・空間的に二重、三重の隔たりを持つテクストを、現代の日本で上演する意義や同時代性はどこにあるのか。本公演は(逆説的に)この問いを浮かび上がらせることになった。

19世紀初頭ドイツの劇作家ハインリヒ・フォン・クライストによる『ペンテジレーア』(1808)は、トロイア戦争を舞台に、ギリシャ軍の英雄アキレウスと女性だけの国家アマゾネスの女王ペンテジレーアの愛憎を描いた悲劇である。次代の女子を残すため、「強い男」を戦場に狩りに行くアマゾネス軍。そこでアキレウスと戦ったペンテジレーアは、彼に恋をしてしまう。敗北して捕虜となったペンテジレーアは部下に救出されるが、彼女を諦めきれないアキレウスは再び決闘を挑み、あえて負けて捕虜としてアマゾネスに連れて行かれることを企む。だが、愛憎と復讐の念を募らせたペンテジレーアは、犬とともに彼の心臓に噛みつき、自らも息絶えてしまう。

あごうさとしは、原作戯曲の忠実な上演ではなく、エッセンスを抽出し、ダンサーによる身体表現、世界観を表現した舞台美術に加え、声楽家や打楽器奏者も参加する音楽劇として上演した。開演前からすでに、舞台と客席を仕切る真っ赤な「幕/膜」が禍々しい雰囲気で立ち塞がっている。表面には赤い糸が絡み付き、血管のように垂れ下がり、本作のキーワードが日本語とドイツ語で書き殴ったように糸で綴られている(実際に書かれていた単語は「接吻と噛み付く」「Küsse & Bisse」、「薔薇祭り」「Rosenfest」だが、判読しにくい糸の絡まり合いは、直感的に「KISS」「SEX」という単語にも見えた)。上演中も舞台/客席を遮断し続けるこの半透明の幕は、感染症対策の必要措置であるとともに、「時空間の隔たり」の物理的示唆、字幕を投影するスクリーン、「その奥で行なわれる秘儀を隠す/見る欲望を喚起する」両義的装置、さらに「子宮の膜」を想起させ、何重もの機能を果たす。

[撮影:金サジ]

このように、舞台美術は「性と生殖」がコアにあることを示唆しているのだが、上演自体は、(本作ドラマトゥルクである仲正昌樹による新訳も刊行して)現代にこの戯曲を特に選んで上演する意図や批評性の所在が曖昧に感じられた。アキレウスの死体にとりすがったペンテジレーアが「(心臓に噛みついたのは)接吻だと思ったのに」「食べてしまいたいくらい愛している」と嗚咽するラストシーンは、「恋に狂った哀れな女」「愛するがゆえの狂気的な独占欲」という範疇を出ず、陳腐である。

だが、『ペンテジレーア』という戯曲には、例えば以下のようなラディカルな読み替えの契機が潜在しているのではないか。すなわち、「女性のみで構成され、女系と女子継承によって維持される国家アマゾネスは、家父長制国家のネガであり、政治権力だけでなく、性と生殖の主体的権利を『女性』が掌握・管理すること」に対する根源的な脅威と、(ペンテジレーアの「死」が暗示する)その「失敗」が書き込まれているのである。アマゾネスの構成員は「戦士」であり、「より強い戦士を次代に残すために、戦場で頑健な武運に優れた男を狩る」という設定も、「戦場で略奪した戦利品=女」の裏返しに加え、「より良い子孫を残すために生殖相手を選別する」システムを示す。そこで男性は、(女性の)性と生殖の権利を一方的に管理する家父長制の支配者から、「産む道具」ならぬ「種馬」的存在へと転落させられる。また、「女児のみ育て、男児は殺す」という風習も、女性の社会的抹殺のメタファー、あるいは今なお残る「男児選好」の裏返しである(国連人口基金の「世界人口白書」2020年版では「有害な慣習」として指摘されている)。さらに、(恋愛ではなく)国家的な人口管理に則って「生殖相手を調達」するシステムは、アマゾネスが「一夫一妻制」ではないことを示す。つまり、性別二元論に則った、一方の性別の「性と生殖の権利の支配」と奴隷的隷属のシステムをめぐる、家父長制VSアンチ家父長制のドラマが『ペンテジレーア』の本質なのだ。

加えて、アマゾネスが「軍事国家」で「辺境の地」にあることに着目すれば、ギリシャ神話をクライストが翻案した時代的要請も指摘できる。フランス革命やナポレオンによるヨーロッパ各国への侵攻は、封建的身分秩序の崩壊、国家意識の形成、貴族・傭兵中心の軍隊から近代的軍事国家への移行をもたらす。また、(アマゾネスの戦争の目的は直接的な領土獲得ではないが)「国家維持のため、つねに外部から人的・物的資源の供給を必要とする」点では植民地主義と同質である。つまり、「女性だけの国家構成員による生殖と軍事のコントロール、一夫一妻制の否定、辺境に位置する周縁性」というアマゾネスの設定は、近代的家父長制、男性中心主義、一夫一妻制、性別役割分担(男性=兵士・生産労働、女性=生殖=次代の兵士・労働者の再生産)、ヨーロッパ中心主義的な帝国主義という近代国家のシステムを、全て裏返しにしたネガなのである。この反転の操作によって、「構造の奇妙さと偏重」が可視化される。

そこで、ペンテジレーアの「死」及び「アマゾネス国家の解体」について、アンチ家父長制の企ての「失敗」ととるか、それとも「国家による生殖管理システム」それ自体の歪さを見つめ、その破綻の暗示と再考の契機を見出すのか。どう今日的視座で捉え直すかが、現代における上演=再解釈の肝になるはずだ。ここに至って、本作の紗幕=ベールは、問題とすべき事象を文字通り「向こう側(愛と暴力の渦巻く神話的世界)」へと隔て、曖昧に覆い隠してしまう。だが必要なのは、問題の根源へのクリアな照準である。

[撮影:金サジ]

最後に、本公演の特徴である「日本語とドイツ語による2言語での上演」についても触れたい。ペンテジレーア役にはドイツ人女優が起用され、台詞は「ドイツ語+字幕」「日本語のみ」「ドイツ語と日本語の併用」が混在していた。だが、「女王としての使命/恋するひとりの女」という内面的分裂の表現に留まっていた点が惜しまれる。むしろ、(理解できない)異言語と他者性、異なる(国家)システムの衝突を音声的に増幅させる仕掛けとして多言語を用いたほうが効果的ではないか。

ギリシャ悲劇をベースに、「規範化・制度化された性と生殖のシステム」への鋭い異議申し立てを行なった作品として、昨年上演された市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』が想起される。家父長制とジェンダーと国家をめぐる挑発的なテクストとして『ペンテジレーア』を読み直すこと。いま切実に要請されているのは、そうした上演である。

[撮影:金サジ]

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)