artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

リーディングパフォーマンス 市原佐都子/ジャコモ・プッチーニ『蝶々夫人』

会期:2020/02/29~2020/03/08

新型コロナウイルス感染症対策を受け、「観客も含めた少人数でのリーディング」という上演形態が、「オンラインによる戯曲配信」と「参加者の自主的なリーディング」に変更となった本作。合わせて公開された動画では、前半で市原佐都子自身が登場し、プッチーニのオペラ『蝶々夫人』(1904)の元となったピエール・ロティの小説『お菊さん』(1887~88)を紹介し、美しいが受動的存在として人形に例えられる「ステレオタイプな日本人女性」について解説したあと、後半では、実際のリーディング風景の抜粋が「お手本」として収録されている。筆者はグループでの自主的なリーディング会に参加する機会が得られなかったため、以下の本評は「戯曲の黙読」に基づくものである。

本作の構成は明快で、プッチーニのオペラ『蝶々夫人』と、市原が書き下ろしたオリジナルの台本が交互に登場する。アメリカから長崎に赴任した軍人ピンカートンの「現地妻」となった15歳の元芸者「蝶々さん」は、3年間夫を信じて帰りを待ち続けるが、彼がアメリカ人の妻を伴って帰還したことを知り、「青い目の息子」を遺して自害する。このメロドラマ『蝶々夫人』のダイジェストの合間に挿入される市原のテクストは、舞台を現代日本に置き換え、オリエンタリズムの眼差しに一方的に晒されてきた「蝶々さん」の側に「私もまた欲望の主体である」という「声」を与えて取り戻しつつ、被抑圧者が「正しい糾弾」を繰り出すのではなく、そうしたPC的な態度に潜む欺瞞に対しても反省的に自覚し、私たちが無意識に抱え込んでいる「差別意識」を突きつける。

市原の書き下ろしは3パートあり、①オペラ『蝶々夫人』をベースにした新作『超蝶々』をドイツの劇場と共同制作中の、女性アーティスト4名から成る劇団「ザ・イエローバタフライズ」の稽古場、②六本木で不倫したビジネスマンのアメリカ人男性による懺悔、③「外人」と結婚した「蝶々ちゃん」の結婚式で祝辞を述べる友人代表、というものだ。このうち、①では、「蝶々さんは、現代では『外人ハンター』(西洋人男性の気を惹くため、ステレオタイプな容姿で六本木に集まる日本人女性)ではないか」という会話に始まり、「容姿を唯一の基準とする女性の優劣化」「見られる対象として相手(西洋人男性/日本人男性)の欲望に容姿を従わせる理不尽さ」に対してルッキズム批判が繰り出されるとともに、「西洋人」への憧れと(コンプレックスの「克服」としての)差別感情があぶり出される。また、ドイツの国際フェスティバルを例に、「非西洋」が文化的植民地として搾取される構造への批判や、「でもフェスから資金が出るから創作できる」=資本主義のマーケットに取り込まれることへの批判が自己言及される。

②では、「不倫を牧師に懺悔するアメリカ人ビジネスマン」の言葉が、「外人」の金とステータスシンボルが目当ての日本人女性を「知性のないサル」と見なす侮蔑と嫌悪に塗り替えられていく。一方、これと対応関係にある③では、「六本木のバーで出会ったピンカートンと結婚した蝶々ちゃん」への祝辞であるはずの言葉が、「外人」(おそらく②のビジネスマンと同一人物)と自身の性行為の赤裸々な描写にすり替わり、「3万円もらった」という言葉が(メロドラマの陰に隠された)「売春」という『蝶々夫人』との共通項を浮かび上がらせる。

形式面を見れば、「牧師への懺悔」「結婚式の祝辞」という形式を借りて、長大なモノローグの「不自然さ」を回避・クリアする手法は、「落語」「歌謡ショー」「セミナー」の形式を借りた『妖精の問題』における問題意識の延長線上に位置づけられる。本作では、この「懺悔」と「祝辞」の双方がお互いへの差別的感情と動物的欲望を赤裸々に吐露するのだが、①の「稽古場シーン」も(市原自身が投影されたと思しき)1人の人物の分裂的な会話にも見える。そのなかで、前作『バッコスの信女―ホルスタインの雌』の海外公演にあたっての経験を自己言及的に引きつつ、「ドイツ人側に対話相手と見られていない」「対等の関係ではない」という台詞が登場する。モノローグの閉塞感の密度をこのまま高めていくのか、あるいはそれを突破してどうダイアローグへと移行するのかが、今後のポイントのひとつになるだろう。

戯曲の段階ではあるが、本作は、これまでの作品との共通項の上に、これからの方向性が見えるものだった。形式的には、オペラすなわち「音楽劇」の要素を含むこと。内容的には、「女性が(見られる・語られる対象ではなく)自身の性や欲望を語ることの肯定」「人種差別」「ハーフ」「ルッキズム批判」に加え、西洋・男性から非西洋・女性に対する「オリエンタリズム」の一方的な眼差しとその反転が加わり、より立体的な拡がりが獲得された。

公式サイト:シアターコモンズ'20 https://theatercommons.tokyo/

関連レビュー

市原佐都子/Q『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

2020/03/07(土)(高嶋慈)

劇団速度『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』

会期:2020/03/05~2020/03/08

新型コロナウイルス感染症対策として公演の延期・中止が相次ぐ厳しい状況のなか、舞台芸術の存立基盤の危機的状況に対する批評的でしなやかな応答も試みられている。本評ではその一例として、京都を拠点とする劇団速度の試みを取り上げる。

劇団速度は3月5日~8日に京都芸術センターで『舞台の実存とスクリーン、間にいるあなたの眼』の上演を予定していたが、12月に延期となった。この作品は、初期作品の沈黙劇のリクリエーションであり、「言葉と俳優の関係」「沈黙、反復、字幕」について扱うものであったという。彼らはこのコンセプトを引き継いだ映像作品を京都市内の路上で撮影し、集客型の劇場作品からオンラインでの動画配信に切り替え、公演が予定されていた計4日間、映像を1本ずつ公開していった。

と言っても、この映像作品『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』は、「(劇場の代わりに)路上で俳優が行なった演技の記録映像」ではない。副題が示すように、単なる「市街劇の記録映像」との違いは、行為を記述/指定する「字幕の介在」にある。映像は①固定カメラによる定点観測、②キャリーカートを引いて歩く俳優のあとを追うカメラ、の2種類から成るが、いずれもキャリーカートに載せられたディスプレイに「字幕」が投影され、「歩く」に始まり、「横切る」「すれ違う」「カバンを背負って歩く」「通勤する」「挨拶する」「目が合う」「振り向く」といった行為が次々と記述されていく。カメラに気づかず行き交う人々の姿は、あたかも「ト書きに指定された行為」を無言で遂行する俳優であるかのように見えてくる。それは「観察と命名」という一見客観的な行為でありつつ、「路上で起こる出来事のすべてを『演劇化』して取り込もうとする」暴力性をまとってもいる。

一方で、「映像の情報量の圧倒的な多さ」「行為の同時多発性」は、「ト書きによる行為の指定」をすり抜けていこうとするだろう。また、「ラジカセをつける」「音楽」という「字幕」の傍らで俳優が踊ったり、「横になる」「眠る」「リフティングする」という「字幕」どおりの行為を俳優が行なう光景では、確かに「指示どおりの行為」は起こっているのだが、果たしてそれだけで「演劇」が成立するのか? という疑問が浮上する。ここでは、「行為の指定と強制的遂行」に還元された演劇の原理的フレームが強化されつつ、その脆弱性もまた露わとなる。また、(通常の上演においては不可視の)「ト書き」が「字幕」として顕在化することで、「誰がその行為を指定するのか」という権力性や、一方的な関係性がはらむ暴力性も浮上する。

一方で、本来の上演会場であった空間が、「字幕」のディスプレイとともに「無人」で映し出されるシークエンスがたびたび挿入される。俳優も観客もいない薄暗い会場に、ただ「歩く」「すれ違う」「眺めている」「雨が降っている」といった言葉だけが提示されるとき、それは「不在のものの投影、二重化の眼差し」としての演劇を(再び)この場に召喚し、想像力の再起動を促すだろう。また、路上の光景に何度か映る「ビニール傘」「ボール」「ラジカセ」が「無人の劇場空間」に配置されていることは、これらの物体が「小道具」「音響装置」の位置を離脱して「(疑似的な)プレーヤー」の位相へと移行したことを示す点で、「ものの演劇」の潮流、脱人間・俳優中心的な演劇観の更新の試みといえる(劇団速度の主宰、野村眞人は、ものとそれが置かれた環境と人 (俳優)との相互作用として演劇の上演を捉え直す試み「#部屋と演劇」のメンバーでもある)。

このように本作は、「状況による不可避的な要請」を出発点としつつも、単なる代替案を超えて、「演劇」に対するメタ的な思索の試みとして成立している。また、(マスク姿ではあるが)普通に多くの人々が行き交う路上の光景は、その「退屈な日常性」によって、逆説的に「公演延期」に対する密やかな抗議を作品内部に刻印してもいる。こうした経験が12月の上演にどう組み込まれるのか、期待したい。

【劇団速度】『景観と風景、その光景(ランドスケープとしての字幕)』①2020年3月5日

関連レビュー

福井裕孝『インテリア』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年4月15日号)

2020/03/07(土)(高嶋慈)

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』

会期:2020/02/22~2020/02/24

パピオビールーム大練習室[福岡県]

ドキュメンタリーやフィールドワークの手法を演劇に持ち込み、「コミュニケーション(とその断絶)」「再現性と不確定性」「不在と想起」「演劇(本物らしさ)と認知」「モノローグ/ダイアローグ」といった面から演劇を鋭く照射/解体してきた演出家、村川拓也。出世作となった『ツァイトゲーバー』(2011)は、その日の観客から募った「被介助者」役を舞台に上げ、本職の介助者が普段行なっている障害者介助の様子を「再現」する作品である。KYOTO EXPERIMENT 2017で上演された『インディペンデント リビング』(2017)では、この形式を踏襲しつつ、日本、中国、韓国の3カ国からそれぞれ参加した3人の介助者が、順番に普段の介助労働を再現し、介助という営みの普遍性と、言葉の端からわずかに感知される個別的な生のありようが提示された。

本作『Pamilya』も、『ツァイトゲーバー』→『インディペンデント リビング』の系列に位置づけられる作品である。だが、「観客のひとりを被介護者に見立て、本職の介護士が介護を再現する」という枠組みは共通するものの、1)個人の「家」ではなく介護施設が舞台であること、2)ALS(筋萎縮性側索硬化症)など重度身体障害者の介助ではなく認知症の高齢者の介護であること、3)日本で働く「外国人介護士」が登場すること、4)「現在の再現」ではなく時間軸の推移を含むこと、5)介護士が自身の人生や被介護者への想いを語ること、といった複数の要素が加わることで、かなり異なる印象を受け、より作品の枠組みが広がったと感じた。先取りすればそれは、「1日の介護のダイジェスト」の背後に幾重にも積み重なった時間的レイヤーの層──介護士と介護される高齢者、2人の女性それぞれの人生に流れた時間、現在の介護労働者の供給地/かつての侵略地域──を通して、「家族」「介護労働の担い手(専門労働者/家庭内労働者)」について問い、その先に「観客の眼差しこそが舞台上に(不在の)存在を現前させている」という演劇の原理を浮かび上がらせていた。

[撮影:富永亜紀子]

冒頭、(『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』と同様に)村川が舞台に上がり、この作品には「フィリピンから来た外国人介護士のジェッサさん」が登場すること、彼女が介護を担当した「エトウさん」という女性の役を女性の観客の希望者に担ってほしいことを告げる(なお、上記2作品とは異なり、被介護者役の観客には「3つの願い事」を好きなタイミングで発話するタスクは課せられていない。私の観劇回では、50代くらいの中年女性が「エトウさん」役を担った)。

ベッドと椅子が置かれただけの簡素な舞台上に、リュックを背負って自転車を押した若い女性が現われる。彼女はゆっくりと舞台を一周し、キーロックの解除、ドアを開ける、ロッカーの扉を開けるといった動作をマイムで、靴の履き替えと着替えは実際に行なう。「おはようございます」というほかの職員への挨拶。ベッドに横たわる「エトウさん」に近づき、「よく眠ったばい?」と九州弁で声をかける彼女。通勤と着替えの準備から始まり、「介護施設での1日の労働」が淡々と再現されていく。ベッドから車椅子への移動、洗顔と身支度、朝ごはんの配膳と介助。入浴。ラジオ体操と、レクリエーションのカラオケタイム。夕食、再びベッドへの移動。そして退勤。「エトウさん」役の観客は、ベッドや椅子に身体を預けたまま、基本的にほぼ無表情で無反応だ。

[撮影:富永亜紀子]

彼女は介助の傍ら、そんな「エトウさん」にずっと声をかけ続ける。「手で食べないで。もうべちゃべちゃ」「自分で食べた方がおいしいよね」、「昨日、娘さんが来たと。良かったね」、「(車椅子に身体を固定する)ベルト外すね。ごめんね、嫌いやね」……。時にぶっきらぼうな口調のなかに、「他人」「お客様」ではない、自身の家族に接するような親密で温かい距離感がにじみ出る。その理由は、介護場面の合間に挿入される、ジェッサ自身のタガログ語による語りによって徐々に明かされていく。

約3年前にフィリピンから二国間EPA(経済連携協定)介護福祉士候補生として来日したこと。「エトウさん」の力強い目に惹かれたこと。噛みついたり手を叩こうとする彼女が、闘おうとしているのだとわかったこと。フィリピンではすべての家に水道があるわけではなく、お風呂の習慣もなく、水辺や雨水で身体を洗うこと。子ども時代に可愛がってくれた祖母が倒れたが、日本で働いているため、世話もできない自分への自責の念。長期休暇のあいだに「エトウさん」が亡くなり、祖母と同じく最期を看取れなかったことへの後悔。最後に会った頃の「エトウさん」は衰弱が激しく、手を差し伸べても叩こうとしなかったこと。

「エトウさん」に自身の祖母を重ねるジェッサの言葉は、だが、至近距離にもかかわらず「マイク」を介して発せられる。一見するとそれは、距離感やコミュニケーションの不成立を強調する「断絶の装置」として残酷に映る(『ツァイトゲーバー』『インディペンデント リビング』においても、介助者は「マイク」を介して被介助者に語りかける)。だが本作で興味深いのは、「施設内のほかの被介護者や職員に話しかける(フリで発話する)際には、マイクを使用しない」というルールである。「エトウさん」に話しかけるときにだけマイクを使用するという対比性が際立つことで、「こんなに近いのに声が届かないが、それでもいま目の前にいる「あなた」に語りかけている」という、断絶ではなく声を届ける装置として「マイク」の役割が肯定的に反転して感じられた。

[撮影:富永亜紀子]

コミュニケーションへの切実な希求は、「エトウさん、私の手を叩いて」という何度も反復される言葉で示される。祖母と「エトウさん」の重なり合い、そしてジェッサ自身の人生と「エトウさん」の人生が重なり合うのが、中盤のカラオケタイムでジェッサが歌う歌謡曲「瀬戸の花嫁」だ。生まれ故郷の島と家族から離れ、海を渡って別の島に嫁ぐ花嫁の心境を歌うこの曲の歌詞に、労働者としてフィリピンから日本へ渡ったジェッサと、おそらく実家を離れて嫁入りしたであろう「エトウさん」の人生が重なる。だが「花嫁/労働者」というズレは、「家族と介護労働の担い手」という問題を浮かび上がらせる。作品タイトルの「Pamilya(パミリヤ)」はタガログ語で「家族」を意味するが、ジェッサ自身の家族についての私的な語りは、より広い社会的文脈へと接続される。家庭内労働者としての「嫁(女性)」が担っていた仕事を、海外からの専門労働者が担うこと。さらに、その労働力の供給源がかつて侵略した被占領地域であることは、日本の近現代という、より長い時間的スパンを射程に含む。

最後に、「観客のひとりが被介護者の役を担う」仕掛けが内包する、複数の役割について考えたい。1)まずそれは、(プロの俳優が登場するのとは異なり)、舞台を見る観客自身の身体と舞台上で起きていることを地続きに連続させる。2)リハーサルも準備もなく舞台に上げられた素人が見せる、どう振る舞ってよいか戸惑う表情の硬さや緊張した無表情は、本人の意志表示やそれを表情から読み取ることが困難なALS患者や認知症の高齢者に接近し、「コミュニケーション」の問題を浮上させる。3)(プロの俳優ではない)介護士の振る舞い方に影響するであろう、「被介護者役をどんな人が引き受けるのか」という最重要素を本番開始までブラックボックスにしておき、演出家のコントロール不可能な状態に置くことで、「いま目の前で起きている事態」のリアリティの度合いが最大限になる。「日々繰り返される労働現場の再現」だが、上演のたびに「被介護者役」とその微妙な反応が異なるため、原理的に「再現不可能な一回限りのナマの出来事」に近づくのだ。「再現可能性」(=演劇)を設定したうえで、「再現不可能性(出来事の一回性)」の予測不可能なリアリティが侵入し、後者が前者の枠組みを揺らす。しかし同時に見る者は、戸惑いや緊張のためにこわばり、プロの俳優のように「動けない」被介護者役の身体に、(不在のはずの)「エトウさん」の身体を投影し、想像的に重ね合わせるという、演劇的行為を行なっている。つまり、いったん「演劇」の内部に予測不可能な出来事の一回性の亀裂を入れたうえで、再び「演劇」を再起動させている。そしてそこで再起動の鍵となる、被介護者役の身体のぎこちなさや硬さは、それを一方的に見つめる私たち「観客の視線」がもたらしていることに気づいたとき、「観客の眼差しこそが舞台上に(不在の)存在を現前させている」という、演劇の原理を突く鋭さに、身震いを覚えるのだ。

キビるフェス2020公式サイト:https://kibirufes-fuk.localinfo.jp/

関連レビュー

村川拓也『インディペンデント リビング』|山﨑健太:artscapeレビュー(2017年12月15日号)

村川拓也『ツァイトゲーバー』|木村覚:artscapeレビュー(2013年03月01日号)

2020/02/24(月・祝)(高嶋慈)

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『インディアン・ロープ・トリック』

会期:2020/02/22~2020/02/23

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

観客が集合的に物語を共有する=共同幻想を生み出す場としての「劇場」に身を置きつつ、「演劇」に対する自己批評をどのように社会批判へと眼差し返すか。繰り返し語られる物語が反復によって強度を増し、「真実」へと接近するプロセスそれ自体を俎上に乗せて冷静に分析することで、劇場、そしてそこに集う観客を没入から覚醒へと反転させることはいかに可能か。KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNでの『水の駅』(2016)、『犯罪部族法』(2019)と京都での発表を積み重ねてきたインドの演出家、シャンカル・ヴェンカテーシュワランは、本作においても、インドの歴史と現代社会への鋭い眼差しから、極めてクリティカルな問いを立ち上げていた。

舞台上には、広場のように円形の客席が組まれている。観客が席につき始めると、出演者たちはその周囲をぐるぐると歩き回りながら、市場の物売りのような独特のかけ声を発し続ける。音楽的な抑揚をもったその声の重なり合いは、耳に心地よく響く。「市場の広場」の中央に姿を現わした彼らは、担いでいたトランクからさまざまなエキゾチックな品物──楽器、絨毯、蛇の置物、香辛料の小袋などを取り出し、驚くべき効能を謳う口上を述べながら、観客に売りつけようとする(実際に観客のひとりが、「値切り交渉」とともに香辛料を「買わされる」やり取りは、「フィクション」が第四の壁を突き破って「現実」の只中へと侵入してくる事態を序章として突きつけ、示唆的だ)。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]

やがて円形広場では、魔術師によるロープを使った見世物についての語りが始まる。魔術師がロープを空高く投げると、ロープは直立し、助手の少年がロープを登って姿を消す。いつまでたっても戻ってこない助手に業を煮やした魔術師は、口にナイフを咥えてロープを登り、その姿も見えなくなる。突如、観客の頭上から少年の悲鳴が聞こえ、バラバラになった手足が降ってくる。ロープから降りた魔術師が魔法をかけると、少年の身体は元通りになって生き返った、という。

本作の前半では、この「インディアン・ロープ・トリック」が、さまざまな時代と主体によって繰り返し語られてきたことが、出演者たちによる「再現」とともにバリエーションとして反復される。14世紀のモロッコ人イブン・バットゥータによる旅行記など、歴史的文献に記された叙述の数々。19世紀になると、欧米人がこの物語の語り手の列に加わる。新聞の発行部数を伸ばすために「フェイクニュース」を紙面に載せた米紙。賞金目的でトリック成功に挑んだ英国人興行師たち。ありえない荒唐無稽な物語が、繰り返し語られる(とりわけ「権威」の担い手によって)ことで、フィクションが事実化していくプロセス自体が提示されていく(一方で、「権威を持たない」と見なされる語り手が語るときは、「嘘」「捏造」として徹底的に攻撃・否定される。「インドでこのトリックを目撃した」と言う女性の証言者が、男性が独占する権威的組織によって異端視され、魔女狩りとして排除されたエピソードがその例だ)。

「物語」の再生産が、ナショナリズムや排他的な社会構造と共犯関係を結び強化する回路について示す例が、前半のラストで語られる「犯罪部族法」である。インド植民地政府が1871年に制定したこの法律は、カースト制度という既存の社会構造を植民地支配の円滑化のために政治的に利用し、「カースト外」に置かれた不可触民のコミュニティを「犯罪部族」に指定し、非定住生活を送っていた彼らを強制的に定住・拘留下に置く差別的な法律だった。「魔術師たちは祈祷師や小商人に転向した。トリックを死守した者は、最後の抵抗として、ロープを登って自ら姿を消した」という語りは、西欧近代が「迷信」を駆逐しつつ、共同幻想によって社会秩序の維持に加担し「現実」を形づくることについてメタフォリカルに指し示す。それは何も、カースト制度だけにとどまらない。フェイクニュース、歴史修正主義者の語る「正しい歴史」、社会的構築物としてのジェンダーに至るまで、私たちの日常を取り巻く常態だ。

また、出演者たちは、「インディアン・ロープ・トリック」の目撃談を語るたびに「再現」を試みるのだが、投げたロープは無様に床に落下し、「吊り具」が堂々と天井から降下し、あるいはトリックが「成功」しても「生き返ったフリ」にすぎず、共同幻想に没入させる装置としての「演劇」「劇場」に対するメタ批判が同時並列的に示される。伝統楽器をリズミカルに操るミュージシャンの生演奏と歌の力も借りて、「京都の劇場」が「インドの市場」へ、「劇場の観客」が「魔術の見物人」へと転位し、演劇の起源の姿がそこに立ち現われる。一方、演じるたびに魔術師と助手の役を交換する仕掛けや流動性は、アイデンティティを固定化しようとする力に絶えず抗い続け、攪拌しようとする抵抗でもある。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]

後半では、すでに聞き慣れた「インディアン・ロープ・トリック」の物語に、新しい別の要素が混ぜられて変容する。それは、「井戸を掘るために必要な製鉄技術を得るために、その知識を独占している共同体へ弟子を遣わし、教えを乞う」という、南インドの口承叙事詩に基づくものだ。1)共同体間の対立や排除という要素、2)ロープを投げて上空へ登るのではなく、「井戸を掘って地下深くへ降りていく」という上下のベクトルの反転によって、定型を逸脱・変容させた新バージョンが新しく作り上げられる。出演者たちの頭上から降りてくるのは、「ロープ」と「金属」が合体した「金属のチェーン」だ。彼らは互いの肩や腰を足場にして、「金属のチェーン」をよじ登って姿を消そうと何度もトライするが、ことごとく落下して「失敗」に終わる。ラストシーンでは、1人目の肩に上った2人目の肩をさらに足場にして3人目がよじ登り、「暗転」を迎える。それが一瞬であったなら、「演劇の約束事」として、「暗転=消失」すなわち「トリックの成功」と了解されただろう。だが、その意図的な暗転の「長さ」は、演劇の了解事項を逆手に取って、見る者に不穏な問いを突きつける。「あなたは、『暗転=消えた』と信じますか?」「これは『トリックの成功』であると思いますか?」。

[撮影:守屋友樹 主催・写真提供:京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]

観客が物語に没入し、共同幻想に浸る演劇空間においては、観客一人ひとりは「私と物語」の閉じた関係性の内に分断されている。一方、本作のラストは、「この新しく変容させた物語を、あなたは信じますか」という問いを、観客一人ひとりに反省的に投げかける。

「円形舞台」の構造も重要だ。舞台と客席を明確に分離して正対させる一般的なプロセニアム式舞台の場合、ほかの観客は意識から消え、「物語とそれを享受する私」の閉鎖系が形成される。しかし、本作の円形舞台の場合、向かい合ったほかの観客の姿が絶えず視界にあるため、自身もまた「観客(のひとり)」であることをつねに自覚しながらの観劇体験となる。共同幻想への没入(と分断)から、人々が同じ場に集いつつも個々が反省的に思考する場へ。「垂直に立つロープ=秩序の構築」/「地下に降りる井戸=不可視化されてきた領域の開示」のように、「劇場」の機能もまた反転させられる。劇場・演劇への自己批判を展開しつつ、それでもなお演劇の力を信じるヴェンカテーシュワランの、強い信念がロジカルな強度とともに差し出された作品だった。

公式サイト:http://k-pac.org/?p=8888/

関連レビュー

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『犯罪部族法』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)

2020/02/23(日)(高嶋慈)

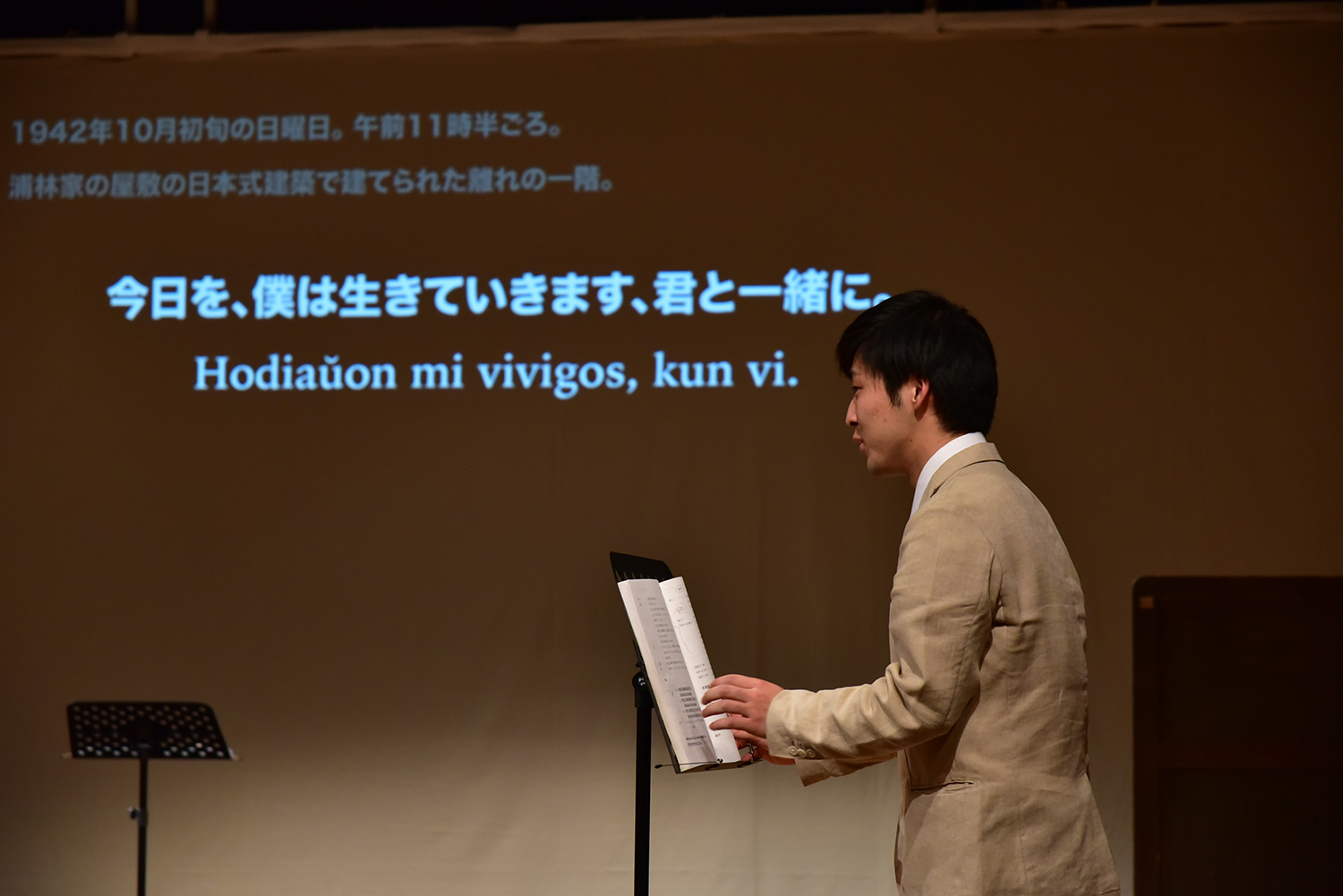

ソン・ギウン『外地の三人姉妹』リーディング

会期:2020/02/21~2020/02/22

京都芸術センター[京都府]

19世紀末ロシアの作家チェーホフの戯曲『三人姉妹』を下敷きに、時代設定を帝政ロシア末期から日本統治下の朝鮮半島に置き換えて翻案した新作のリーディング上演。脚本・演出のソン・ギウンはこれまでも、チェーホフの『かもめ』を1930年代後半の植民地期朝鮮に翻案した『가모메 カルメギ』(2013)や、シェイクスピアの『テンペスト』を下敷きに、20世紀初頭、国を追われた朝鮮の老王族が暮らす南シナ海の島に置き換えた『颱風奇譚』(2015)を手がけており(両作とも東京デスロックの多田淳之介による演出で上演)、「古典」の翻案を通して日韓近現代史を描く試みは3作目となる。また、東京外国語大学への交換留学の際に日本語を学び、多田との協同のほかにも、平田オリザの戯曲や演劇論の翻訳、野田秀樹や松田正隆の韓国での演劇製作の演出協力など、日本演劇との関わりも深い。

本作『外地の三人姉妹』は、人物設定や粗筋の点では、ほぼ原作を踏襲している。その作劇上の最大の仕掛けは、日本語と朝鮮語に加え、エスペラント語、英語、ドイツ語が入り混じる多言語状況と、さらに日本語と朝鮮語の内部において「方言」「訛り」を抱える混沌とした多層性にある。そうした音響的混淆性、非統一性、豊穣性は、「帝国」の中央=権力からの距離を「方言」「訛り」として音響的に現前させることで、内部にいくつもの差異や分断を抱えたものとして「日本語」「日本民族」の単一性(の幻想)に亀裂を入れて解体し、「日本/朝鮮」「帝国/植民地」という硬直した二項対立に依らない視点を立ち上げていく。

また後述するが、「不在の父親の支配力が色濃く影を落とす『家』に暮らす三人の姉妹」という構造は、戦前の日本の「外地」に置き換えられることで、当時の女性が置かれた状況をクリアに浮かび上がらせるとともに、家父長制という支配システムと(それを「アジア家族主義」として拡大した)日本の植民地支配について、「家父長制と帝国主義とジェンダー」という壮大かつクリティカルな射程を備えていた。

[撮影:石井靖彦]

物語は、1935年(昭和10年)春、朝鮮半島北東部の羅南という軍都に住む、日本人一家の屋敷で始まる。洋式の二階建ての母屋に、日本式の二階建ての離れと庭をもつ、裕福な住居だ。軍隊の要職にあった父親亡きあとも、付き合いのあった軍人たちがこの屋敷に出入りしたり、下宿したりしている。普通学校(小学校)で教鞭を執る、真面目な長女の容子。結婚して近所に住むが、東京から赴任してきた妻子持ちの軍人と不倫関係になる、次女の昌子。昨年に女学校を卒業し、お嬢様生活よりも「労働に生きる」理想を夢見る三女の尚子。「教職」「恋」「理想」と追うものは三者三様の姉妹だが、故郷である東京にいつか戻ることを願っている。三姉妹には兄弟が一人おり、現地の朝鮮人女性、董仙玉(トン・ソノク)に惹かれ結婚する。彼は帝国大学(「東京」ではなく「京城(ソウル)」帝国大学というのが彼のコンプレックスだ)を卒業したが、父の期待通り学者になれず、地元議会の議員を目指す一方、酒に溺れて借金を重ね、夫婦仲は冷え切っていく。一方、妻の仙玉は、「長男の嫁」「跡取りを産んだ母親」として一家の実権を握るようになる。

市内での大火事を挟み、次第に時勢は戦争の暗い影を落とし、太平洋戦争の開戦と各地での戦線拡大とともに、昌子の不倫相手の軍人には満州への移動命令が下り、出入りの軍人たちも南洋など各地の戦線へと散っていく。尚子は、朝鮮人の父と日本人の母をもつ朴智泰(ぼく・ともやす/パク・ジテ)と婚約していたが、朴は同僚で恋敵の相馬に決闘を申し込まれ、殺されてしまう。忍び寄る崩壊の予感、離散と別れ。男たちの去った舞台では、取り残された三姉妹が「私たち、耐えるのよ。支え合って、前を向いて」「どこが前なの?」「皆が見ているところ」と言い交わす。不穏なサイレンと赤いライトが背を向けた三姉妹を包み、彼女たちは振り返って客席に視線を向ける。私たちが「前を向く未来」とは「戦前」かもしれないという時制の交錯が、視線の反転によって示される、戦慄的なラストシーンだ。

[撮影:石井靖彦]

そしてこの物語は、「多言語」および「方言」「訛り」によって言語の均質性に亀裂を入れる、豊かな発語によって語られる。三姉妹と長男、東京から赴任した軍人たちといったメインの登場人物は「標準語」を話す一方、日本から連れてきた使用人は「関西弁」を、軍人の一人は東北地方の「ズーズー弁」を話す。また、長男の妻の仙玉は、「つ」を「ちゅ」と発音する、語頭の濁音を濁らずに発音するなど、「朝鮮語訛りの強い日本語」を話すことで、ほかの「日本語話者」との異質性を際立たせる。このように「日本語話者」をその内部で細分化する「方言」「訛り」は、中央/都市部/周縁部の地方/さらに周縁に組み込まれた植民地という「帝国」内部の地理的付置を音響的に現前させ、「日本語」さらには「日本民族」の単一性という幻想に亀裂を入れて揺さぶっていく。とりわけ、一家の家政の中心として実権を握り「乗っ取っていく」仙玉の話す言語が「朝鮮語訛りの日本語」であることは、「正しい日本語」という規範性を内部から浸食し、侵犯していく契機ともとれ、メタ的な示唆に富む。

また、「方言」「訛り」の存在は朝鮮語においても示される。上演の冒頭で、現在は北朝鮮にある羅南の地理的位置とともに、「この地方は強い訛りがあり、怒っているように聴こえる」ことが、スライドで説明される。朝鮮人の使用人たちはこの語気の荒い朝鮮語を話すのだが、劇中での「日本人の登場人物」はもとより、意図的な「字幕の欠如」の操作のため(韓国・朝鮮語を解さない)日本人観客にとって「異物」「ノイズ」「理解できない音」として響くのだ(この事態は、尚子が恋人の朴と愛を交わす際に用いるエスペラント語は、日本語訳が字幕表示され、観客に「理解できる」のとは対照的である)。

[撮影:石井靖彦]

「日本統治下の朝鮮半島で暮らす、市井の日本人の家族ドラマ」を通して、植民地支配と「悪意なき平凡さという罪」の共犯関係を描いた演劇作品として、「日韓併合」前年のソウルを舞台にした平田オリザの『ソウル市民』(1989年初演)と、その10年後、三・一独立運動の起きた日を淡々と描く『ソウル市民1919』(2000年初演)がある。だが、本作の観劇後に改めて振り返ると、多言語的混淆性と多声性に満ちた本作に比べて、平田作品における「発音の綺麗さ」「滑らかな均質性」がむしろ違和感として浮上したことは否めない(その発音の均質性は、「青年団」という、強固なメソッドを共有するカンパニーの均質性でもあるのだが)。

対照的に、今回のリーディング上演には、日本人、在日コリアン、韓国人の俳優に加えて素人の役者も参加し、個々のバックグラウンドの多様性が効果的に働いていた。また、キャスティングも戦略的であり、役柄上の国籍・民族と俳優自身のバックグラウンドは必ずしも一致せず、日本/朝鮮、宗主国/植民地というボーダーを曖昧に撹乱させていく(ボーダーの攪乱や流動性は、ジェンダーの面においても仕掛けられる)。

一方、「民族と差別意識」の問題を体現するのが、尚子の婚約者の朴に決闘を申し込む、相馬である。ここで、原作ではトゥーゼンバフにあたる朴を「朝鮮人の父と日本人の母をもつ」出自とした点に、翻案の大きなオリジナリティがある。軍隊で朴の同僚である相馬は、言動の端々に差別意識を匂わせる人物であり、朴に対して「純血じゃない」と見下した発言を繰り返す。だがそれは、彼の抱えるコンプレックスの裏返しでもある。決闘の表向きの動機は「尚子を奪われたことへの恨み」だが、じつは「能力に秀で、異性にもモテる」羨望の的だからこそ自らの劣等感を刺激する彼に対して、差別発言で自尊心を保とうとし、複雑な愛憎を抱き続けた末に殺してしまったのではないだろうか。決闘後、異様な興奮状態に陥った相馬が叫ぶ「死ぬときでさえも、他人がうらやむような死に方をするなんて」という台詞に、彼の心情が吐露されている。

[撮影:石井靖彦]

このように、言語の混淆性、字幕操作、人物造形によって、「外地」の植民地空間と、それを構成する民族・階級などさまざまな境界線を立体的に立ち上げる本作だが、舞台を日本統治下の朝鮮に置き換えた翻案の最大の焦点は、家父長制とジェンダー、そしてその帝国主義的拡張を浮かび上がらせる点にある。父親や夫という支柱がないと将来が見通せない閉塞感。いずれ(あるいはすでに)「家」を出ていく人という立場の弱さと、「長男の妻」「跡取り息子の母親」として家政を仕切り始める対比性。そして、頼りない夫や家庭を顧みない長男のなかで、「不在の中心」としての父親は、「東京に帰りたい」願望として支配的な影響力を及ぼし続ける。姿は現わさないが圧力の中心としてある「不在の父」とは、誰(何)か。それは、家父長制システムを、家族主義国家観として天皇(父)と臣民(子)の関係に拡張し、さらに「父親」「長兄」である「日本帝国」がアジア諸国を「家族」として守るアジア家族主義として正当化された帝国主義の謂いである。その照射にこそ、本作の真の企図を読み取るべきだろう。

リーディングという上演形式は、演出が最小限に抑えられているからこそ、戯曲の手触りを俳優の声を通してより生々しく掴むことができ、構造についての思考を促す。また、劇空間の立ち上がりが弱く、「フィクション」として完結していないからこそ、戯曲のなかに入っていける反省的な余地を生む。そうしたリーディングの可能性を感じさせてくれる機会だった。なお本作は、多田淳之介の演出による上演が12月にKAAT 神奈川芸術劇場で予定されており、リーディング上演との比較や深化が楽しみだ。

2020/02/22(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)