artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

gallop『ダブルプラス・グッドフル・アングッド』

会期:2020/01/31~2020/02/02

スタジオヴァリエ[京都府]

全体主義国家が監視網を張り巡らせて統治するディストピア的近未来を描いたジョージ・オーウェルの小説『1984年』をモチーフに展開されるパフォーマンス作品。gallopは、京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科出身のメンバーが共同演出・出演を行なうパフォーマンスグループである。

『1984年』がモチーフとはいえ、本作は、小説の具体的なシーンを描写するのではなく、身体表現やモノローグ的な発話で構成される断片的なシーンが展開していく。冒頭、上着の襟元を立てて顔を隠し、足早に行き交うパフォーマーたち。都市の雑踏のなかを他人への無関心と機械的な歩行がただ流れていくなか、一瞬立ち止まった彼らは、宣誓するように右手を上げる、笑い/泣きが区別不可能な表情で顔を歪ませる、目と耳を指さす、へそを露出させるなど、さまざまな身振りを無言で行なう。「中国のウイグル自治区では、街中に監視カメラが設置され、置き引きの軽犯罪すら発生しない『安全』が保たれている」と述べるパフォーマー。「愛」についての説明を、「境界を生み出す」「思考の放棄」「自由を奪う」「自立できない」など対立や従属、暴力をもたらすものとして列挙する、別のパフォーマー。「僕はあなたが嫌いだ」「僕はあなたを侮辱する」「唾を吐きかける」というヘイトの言葉は、初めモノローグとして不在の宙空に向かって発されるが、「あなたは僕が嫌いだ」「あなたは僕を侮辱する」「僕に唾を吐きかける」というように、主客が反転して発話され、憎悪の対象が不在のまま、エコーのように反響しながら増幅していく回路が示される。ビートの効いたダンスミュージックに乗せて、抱えた白菜の葉をちぎって口に含みながら、腰を官能的にくねらせる煽情的なダンス。「家の近くの交差点に爆弾が埋まっていて、区役所の職員が調査に来るのだが、いつ誰が落としたのか、誰の所有物だったのかが分からないと掘り出せない」と淡々と語られるモノローグ。戦争の痕跡と記憶の忘却、「日常」のなかに埋め込まれた暴力、管理システムがその平坦さの上を覆っていく。死体のように横たわったパフォーマーたちの傍らで、「ヒューン」「ドーン」「バババババッ」という空爆の擬音語が発されるが、それは子どもの無邪気な遊びなのか、花火の描写なのかは区別できない。

[撮影:脇田友]

[撮影:脇田友]

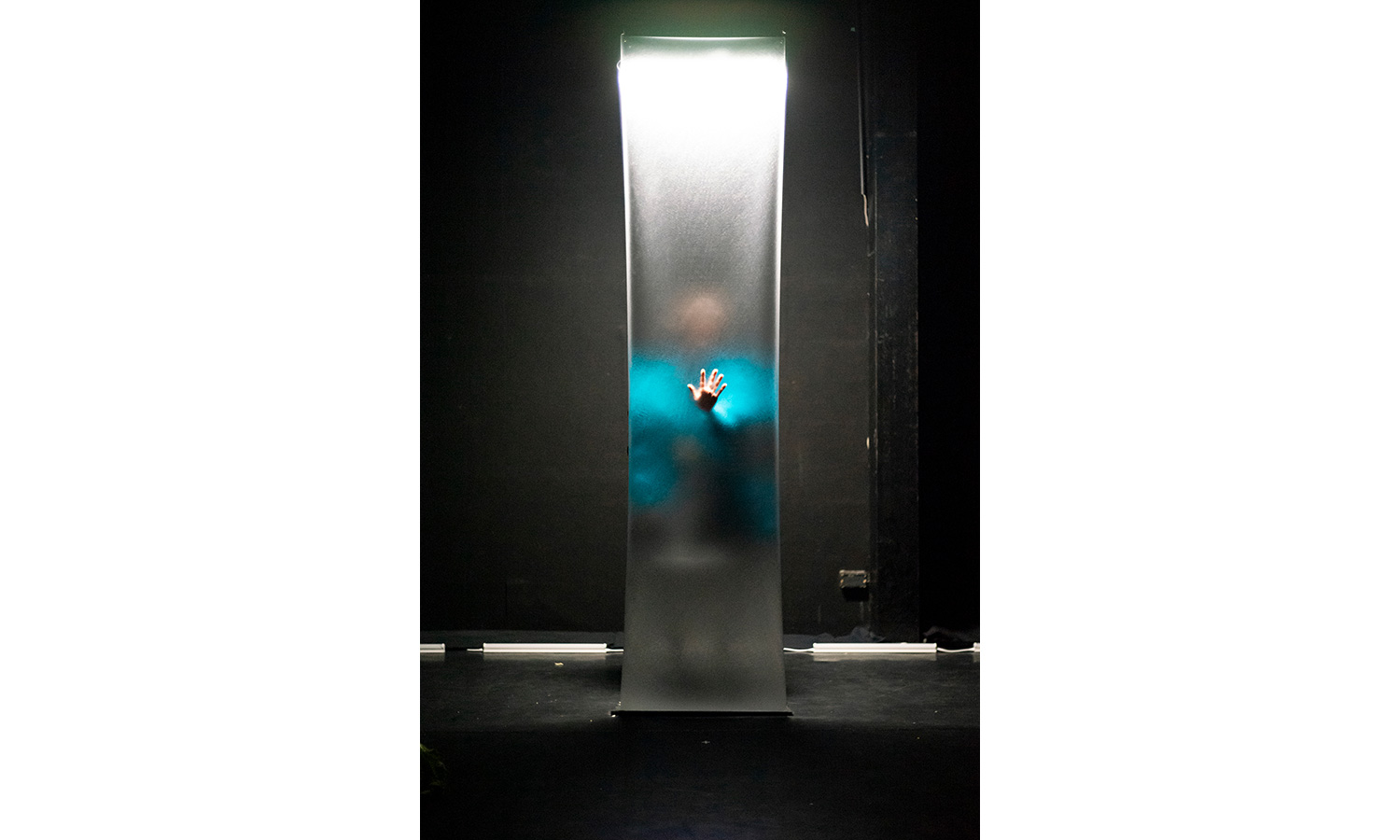

このように、監視と疎外、愛と憎悪、性の欲望と暴力がたたみかけるように展開される本作だが、『1984年』と最も重なり合って感じられたのは、「ダイビングのインストラクターが水中で会話するためのハンドサインについて話す」ラストシーンだった。それは、徹底した管理・監視社会が出現し、水中すなわち「沈黙を強いられた世界で話すための方法」の開発と解すれば、希望や抵抗の発露ではある。だが、にこやかに語るインストラクターの背後では、磨りガラス状の壁の向こう側に助けを求めるような手が張り付き、ゆっくりと壁をつたって落下していく。水槽に閉じ込められ、沈んでいく誰かの手。指の跡が一瞬白く残る、その生々しさ。私たちは、インストラクターとともに、声も息もできない水中の世界にこれから入っていくのか。指の白い軌跡が、生々しく脳裏に残っている。

[撮影:脇田友]

2020/02/02(日)(高嶋慈)

art trip vol.3 in number, new world/四海の数

会期:2019/12/07~2020/02/09

芦屋市立美術博物館[兵庫県]

芦屋市立美術博物館の所蔵品とともに、現代美術作家の作品を紹介する企画「art trip」。前回のvol.2より、出品作家がそれぞれの関心や展覧会テーマに基づいて所蔵品を選び、自作と並置あるいは作品内に取り込む展示形態が採られている。vol.3となる今回は、「数」というテーマを設定。「コレクションとの競演」という要素に加え、「数」「数字」「時間」といったテーマが絡む、複層的なレイヤーをはらんだ展示構造だ。

「コレクションとの競演」の点でそれぞれ興味深いのが、津田道子、久門剛史、中村裕太。津田のインスタレーション《あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。》では、平行、斜め、直交など異なる角度で吊られた9つの黒いフレームが林立する空間内を鑑賞者が歩き回る。フレームの内側は、鏡、スクリーン、何もない空になっており、自身の鏡像、仕掛けられたカメラがリアルタイムで捉えた映像、透過された向こう側、さらにそれらが鏡に映り込んだ光景が見え、二重、三重の入れ子状態が出現する迷宮的構造を見る者はさ迷う。

津田道子《あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。》(2016/2019)

[撮影:表恒匡]

視線の主体である唯一の「私」は、鏡の反映、カメラの視線、フレーム=(他者の)視線の多重的な配置によって、鏡の乱反射のように解体・複数化される。タイトル中の「あなた」「私」といった人称代名詞や「翌日」「そこ」といった指示代名詞すなわちシフターは、指し示す中身が文脈によって無数に代替可能な「空白地帯」であることを示す。本展では、この不在と実在、視線の迷宮的構造のなかに、津田が選んだ菅井汲の「建築シリーズ」9点が映り込み、角度によって見え隠れする。より興味深いのは、同じく津田が選んだ白髪一雄と村上三郎のダイナミックな抽象絵画について、身体的ストロークの軌跡を分析・図解した「動きのスコア」だ。「(鑑賞者/画家の)身体運動の軌跡による構築物」として「作品」を捉えるあり方は津田作品と通底するが、A4の紙に印刷したものが会場配布されるに留まり、より踏み込んだ自作との呼応や新たな創造にまで至らなかった点が惜しまれる。

また、久門剛史は、吹き荒れる暴風雨のようなノイズと激しい雷鳴のようにライトが明滅するインスタレーション空間のただなかに、田中敦子の絵画を設置し、より物理的な干渉を試みた。傍らには、呼吸のように瞬きを繰り返す電球の集合体と、円を描いて床を這い回る電線が設置され、電球と電気回路を抽象化した田中作品を形態的に模倣、反復、立体化する。激しい音と光による暴力的なまでの干渉は、田中作品の(美術館であるべき)静的な鑑賞を妨げる一方で、文字通り「明滅する光」を当てる行為は、命を吹き込み蘇生を試みているようでもある。

久門剛史《Artist》(2019)[撮影:表恒匡]

一方、所蔵品に対してより解釈的に踏み込み、分解と再構築のプロセスそれ自体を作品化したのが、中村裕太の《かまぼこを抽象する》。中村は、戦前の抽象絵画のパイオニア、長谷川三郎が「かまぼこ板」を版木に用いた版画作品と、版木に整理番号を振って組み合わせを考察した河﨑晃一(元同館学芸課長)の研究に着目。河﨑の数え方に習い、長谷川の手書き原稿の筆跡をいくつかの断片的な造形要素に分解・還元し、それらを版木のように組み合わせて再構築した。かまぼこ板を使用した制作について長谷川が書いた文章を、彼自身の造形手法を参照して再提示したメタな試みであり、同時にそこには画家自身の言葉、研究者の解釈、アーティストの創造と、時間も立場も異なる三者の行為が幾重にも折り重なって堆積する。

中村裕太《かまぼこを抽象する》(2019) [撮影:表恒匡]

このように、「出品作家に選ばせる」ことで所蔵品に新たな光を当て、見え方の活性化を促す本展の企図は、成功していたと言えるだろう。

一方、改めて作品の凄みを感じたのが、今井祝雄が1979年5月30日からライフワークとして継続している「デイリーポートレイト」。「1日1枚、ポラロイドでセルフポートレイトを撮影する」行為の厚みを、アクリルボックスに納めた1年間分の写真の束=物質化された時間の層として提示する。ポラロイドの余白には撮影した年月日が記され、列柱のように並んだ写真の層を辿ると、今井の顔が徐々に若返る/年齢を刻んでいく。会期中も毎日、ポートレイトが美術館に送られ続け、層を形成していく証左として、郵送された封筒がボックスの傍らに積み上げられている。

今井祝雄「デイリーポートレイト」(1979-) [撮影:表恒匡]

だが、この作品の真の恐ろしさは、「前日に撮影したポラロイド写真を手に持って撮影する」仕掛けにある。今井が手に持った「前日に撮影したポラロイド写真」には、「その1日前に撮影した写真」が入れ子状に写り込み、さらにその写真には「もう1日前の写真」が写り込んでおり…というように、「今日、撮影された1枚」には、今井が撮影を開始した日付から流れた時間の総体が(もはや目視できなくとも)圧縮され、封じ込められているのだ。「1枚の写真の表面」にこれまで生きた時間を入れ子状に取り込み、(作者の死という終止点が打たれるまでは)原理上、半永久的に続行可能なシステムの維持に個人の生を飲み込んでしまう。迷宮的眩暈の感覚を突きつける、恐るべき作品である。

2020/01/25(土)(高嶋慈)

HER/HISTORY

会期:2020/01/17~2020/01/28

岸和田市立自泉会館[大阪府]

アーティストの稲垣智子がキュレーターを務める、「歴史」をテーマとしたグループ展。「HISTORY」の前に付けられた「HER」が示唆するように、「男性」「権力」「単一性」によって語られてきた大文字の歴史/物語を、周縁性や複数性の視点からズラし、いかに語り直すことが可能かという問いが本展の基底にある。

この問いに正面から向き合い、秀逸だったのが、mamoruと長坂有希。mamoruの映像作品《私たちはそれらを溶かし地に注ぐ》は、太平洋戦争末期の1945年1月、空襲下の台湾にて発掘作業を行なった日本人の考古学者の残した記録資料を基軸に、「国家が(他者の)文化を奪うこと」と「戦争という暴力を先住民が別の形へと変容させること」について語る、映像音楽詩とも言える美しい作品である。興味深いのは、リズミカルに編集されたシーンの展開に応じて、異なる「語りの視点や文体」が採られ、複数の「声」「主体」によって織り上げられている点だ。「彼は」という三人称視点のナレーションで始まる映像は、台湾に残る遺跡を撮影したモノクロ写真を入れ子状に映し出し、物語世界としての対象化と隔たった距離感をまずは提示する。だが、語りが「私は」という一人称視点に切り替わるとともに、見る者は、視点の同一化によって語られる物語のなかへと迎え入れられ、「台北帝国大学所属の考古学者である私」が抱える、学問的な探求心と「研究成果が国家の植民地政策に利用される」ジレンマを聞くだろう。

一方で一人称の語り手は、事務的な発掘日誌を淡々と読み上げていく。発掘作業の進展と、度重なる空襲による作業中止の報告。先住民による合唱の挿入。彼らは、米軍機が落とした弾丸を拾い、溶かして地に注ぎ、装身具に作り替えていたこと。それは、戦争という暴力を溶かし、新たな形と力を与える一種の変身であり、度重なる侵略と抑圧を潜り抜けて受け継がれてきた、軽やかな抵抗の作法ではないかとナレーションは語る。当時の記憶を持つ人々のインタビューを挟んで、終盤では、リズミカルなラップに乗せ、国家的暴力に対する抵抗、同調圧力や自己欺瞞の包囲網、その孤絶感のなかで続く自問自答の戦いについて歌い上げられていく。資料のリサーチ、インタビュー、複数のナラティブの形式の並置により、可視化されてこなかった歴史を多面的に語り直す本作はまた、先住民の歌声や爆撃音、ラップのリズムと同期した字幕編集など、音楽的編集が際立つ。

mamoru《私たちはそれらを溶かし地に注ぐ》(2020)[撮影:植松琢麿]

一方、長坂有希の作品では、波打つ海面の映像を背景に、語り手は一貫して「あなた」という親密な呼びかけで語り続ける。呼びかけの相手は、エーゲ海の島から海を渡って大英博物館に運ばれた大理石のライオン像である。前足と口、そして宝石が嵌められていたであろう光輝く目を失い、傷ついたその姿は、故郷から引き離された難民や移民のディアスポラとしての生や、奴隷貿易のメタファーともとれる。「あなたの目になって、あなたが見ていたものを探しに行くことにしたの」と言い終える語り手は、他者の痛みに向き合うことは、「あなた」という親密な関係性のうちでしか成しえないのではないかと告げる。映像の背後の黒板には、地中海の簡略な地図や旅先の風景と思われるドローイング、「序章」と「終章」という単語が断片的に描かれるのみであり、その物語は、私たち自身が「目」となって痛みの共有と親密な関係性を想像的に結び直しながら、投影しなければならないのかもしれない。

長坂有希《手で掴み、形作ったものは、その途中で崩れ始めた。最後に痕跡は残るのだろうか。02_ライオン》(2020)

[撮影:植松琢麿]

物語的叙述、内省的主観、業務的な記録、記憶をもつ当事者の語り、抵抗のラップの歌声など多層的な声の(再)配置と、「あなた」への親密な語りかけ。対照的ながら、「負の記憶にどう向き合うか」という問いに対峙し、その向き合い方を開いていく語りの作法の開発が、静かに提示された展示だった。

2020/01/22(水)(高嶋慈)

第44回伊奈信男賞 岩根愛「KIPUKA」

会期:2020/01/16~2020/01/22

ニコンプラザ大阪 THE GALLERY[大阪府]

戦前にハワイに渡った日系移民と、そのルーツである福島県民。サトウキビ製糖産業の衰退とともに廃れていく移民墓地と、震災後の福島の帰宅困難区域。ハワイの毎夏の盆祭りでいまも熱狂的に踊られている「ボンダンス」のひとつ「フクシマオンド」と、その元歌である「相馬盆唄」。国家の移民政策によって、あるいは原発事故によって故郷から強制的に隔てられた両者をつなぐ「盆踊り」を基軸に、10年以上に渡る精力的なリサーチと撮影を続けている岩根愛。その成果がまとめられた写真集『KIPUKA』(青幻舎、2018)で昨年、第44回木村伊兵衛写真賞を受賞し、ニコンが運営するギャラリーで個展が開催された。その展示が、年間の最優秀作品に選ばれたため、約半年後に同じ会場にて再び個展が開催された。

個展タイトルは変わらないものの、展示構成は大きく変更を加え、自身の企図をより深く伝える熟考の跡が感じられた。前回の個展では、ハワイ/福島を明確に分け、対置させる意識が強かった(向かい合った展示壁面の片方にハワイを、もう片方に福島を対置。それぞれの盆踊りで「乱舞する手」のクローズアップを360度のパノラマカメラで捉えた超横長の写真が背中合わせで吊られ、両者のあいだを対角線上に区切る。それぞれレンズにカラーフィルタを付けて撮影されたそれらは、ハワイ=熱狂的なエネルギーの奔出を伝える「赤」に、福島=死者への哀悼や深い哀しみを想起させる「青」というように、対照的な色に染められている。対置や背中合わせの構造も相まって、「私たち」と「彼ら」、「日本人」と「日系人」といった分断を強調しかねない展示構成には疑問が残った)。

だが、今回の展示構成では、ハワイと福島が分断ではなく連続性を保ちながら円環状につながり合い、その延長線上に生と死が循環する相さえ感じさせる、充溢した空間が立ち上がっていた。

会場風景

展示はまず、福島の帰宅困難区域をパノラマ撮影したモノクロ写真で始まる。倒壊したまま無人化した家屋やビニールハウス。時間が凍結したかのような光景の上を、繁茂する自然が覆っていく。その様相は、溶岩流に巻き込まれた墓石が傾いたり、自然の力に飲み込まれて荒廃していく日系移民の墓地の光景へとスライドしていく。そして、夜のサトウキビ畑のざわめく葉の上に投影された、かつてそこで働いていた日系移民の家族写真は、亡霊の召喚を告げる。重なり合った葉の合間に見え隠れする、目鼻立ちや輪郭が曖昧に溶け合って個人としての顔貌を失い、自然と同化しつつある亡霊的存在。亡霊の出現は、美しさと熱気と畏れを合わせ持つ盆踊りの光景へとつながっていく。漆黒の闇の中に福島の「青」が浮かび上がり、それは美しい色彩のグラデーションを描きながら、次第にハワイの「赤」が鮮烈さを帯びて立ち現われ、熱狂と命の奔流は壁の終わりで頂点に達する。本展の白眉と言えるこの壁面では、福島とハワイ、「こちら」と「あちら」、彼岸と此岸の境界がなだらかに交じり合って溶け合う。

会場風景

「死」の凍結から始まり、福島からハワイへ、死者の霊の召喚から「生」の祝祭へと、二つの土地を往還しながら円環状に展開する本展は、「生」の高揚が最高潮に達する終盤のハワイから再び冒頭の福島へとつながり、生と死もまた円環状につながり合う。移民の歴史、ディアスポラの悲哀、土地と身体に根づく歌と踊りの生命力を捉え、その果てに壮大な「生と死の循環」を描き出す本展は、「KIPUKA」というタイトルに込められた意味──「溶岩の焼け跡に生えた植物」、再生の源となる「新しい命の場所」を意味するハワイ語の言葉──をより内在的に浮かび上がらせていた。

関連レビュー

岩根愛「KIPUKA」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年11月01日号)

第44回 木村伊兵衛写真賞受賞作品展 岩根愛「KIPUKA」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年07月15日号)

2020/01/22(水)(高嶋慈)

金サジ「白の虹 アルの炎」

会期:2020/01/08~2020/01/19

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

写真家の金サジは、朝鮮半島と日本の狭間で生きる自らの生について、自身の記憶や夢、民話や神話の象徴的なイメージを織り交ぜた汎東洋的な「架空の創世記」として構築し、衣装や小道具、ライティングを緻密にセットアップして撮影した「物語」シリーズを継続的に発表している。そこでは、西洋古典絵画の肖像画や宗教画を思わせる図像性のなかに、アジアの諸地域の伝承や神話、生/死、人間/獣、人間/神の境界が溶け合って混ざり合う。強い照明を浴びて漆黒の闇を背景に立つ被写体は、スポットライトを浴びる舞台俳優を思わせもする。そうした舞台との親和性もうかがわせる彼女の個展が、2019年に京都に新しくオープンした民間劇場「THEATRE E9 KYOTO」で開催された。劇場が位置する東九条は在日コリアンが多く住む地域であり、劇場のローカリティという点でもこの場所での開催は意味をもつ。加えて本展は、「劇場の構造やブラックボックス」を最大限に活かした展示構成が秀逸だった。

観客は、通常の劇場正面の入口ではなく、裏手のスタッフ用の入口から中に入り、普段は「舞台」である空間でプロローグを体験する。恐ろしいほどに青く澄んだ空と眩い光に照らされ、白い水蒸気が立ちのぼる水面の映像がループで流れている。舞台の幕は半分ほど開けられ、異界への門のようなそこを通ると、段状の客席に設置された写真作品と観客は一斉に対峙することになる。いや、その「門」は、産道だったのかもしれない。頭上には、子宮の内部かマグマの蠢く噴火口を思わせるイメージが、赤く暗い光を放ちながら掲げられている。血と肉と熱が沸き立つ、まだ形の定まらない、世界を生み出す始原の器。舞台から客席へと空間が反転するように、産道を逆に辿って胎内へ。そこは、女たち、母たち、巫女たちの物語が展開される劇場だ。

[撮影:麥生田兵吾

]

入口の門あるいは産道の左右の壁には、ヤン・ファン・エイクの《アルノルフィーニ夫妻像》を連想させる室内の夫婦像《結婚》と、授乳する聖母子像を思わせる《母子》が配される。だが、母の大きくはだけた胸元の下の腹部は、獣のような黒い毛で覆われ、聖性と獣性が入り混じる。そして段状の客席には、さまざまな登場人物たちが、劇場の照明を浴びて墓標のように佇む。観客は、死出の山を一段ずつ登るように、一つひとつのイメージと対峙していく。地中に埋められた、ミイラのように白布で包まれた胎児は、老女のような白髪混じりの髪を生やしており、赤ん坊/老女、埋葬された死骸/生命の萌芽という相反する要素の同居のなかに、植物の種や陰陽のかたちも思わせる。天使と戦うヤコブのように、髪を振り乱して掴み合う双子の姉妹。乱れた髪や表情に暴力を受けた跡をうかがわせる、若い巫女。深い森の中で巨大な男根にまたがって交わる巫女と、木の葉の塊から手足を突き出した精霊的存在。フライヤーのメインイメージである「桃に絡みつく双頭の白蛇」には、幾重もの象徴性がズレながら重なり合う。「蛇と果実」、すなわち原罪を犯したイヴと、その罰として課された「産みの苦しみ」。だが果実は「リンゴ」ではなく、中国で不老不死や豊穣の象徴とされる「桃」に置き換えられ、「蛇」もまた、悪魔の化身から神格化された存在へとシフトする。その蛇が「双頭」であることは、朝鮮半島と日本という二つのアイデンティティの示唆を含む。

[撮影:麥生田兵吾

]

金は、本展によせた会場テクストにおいて、「ルーツ」「系譜」が伝統社会では男系継承とされてきたことに対する批判と、大文字の歴史に記録されなかった女性たちの記憶について、そして女性たちは柔軟にしたたかに生き抜くために身体に記憶を刻み込んで受け継いでいったのではないかと述べている。彼女の写真作品は、そのように自らの身体の奥に宿る記憶を、闇のなかからひとつずつ手探りで手繰り寄せ、美しくも禍々しい光に変えるのだ。

関連レビュー

金サジ「STORY」|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年07月15日号)

金サジ「STORY」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年06月15日号)

2020/01/18(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)