artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

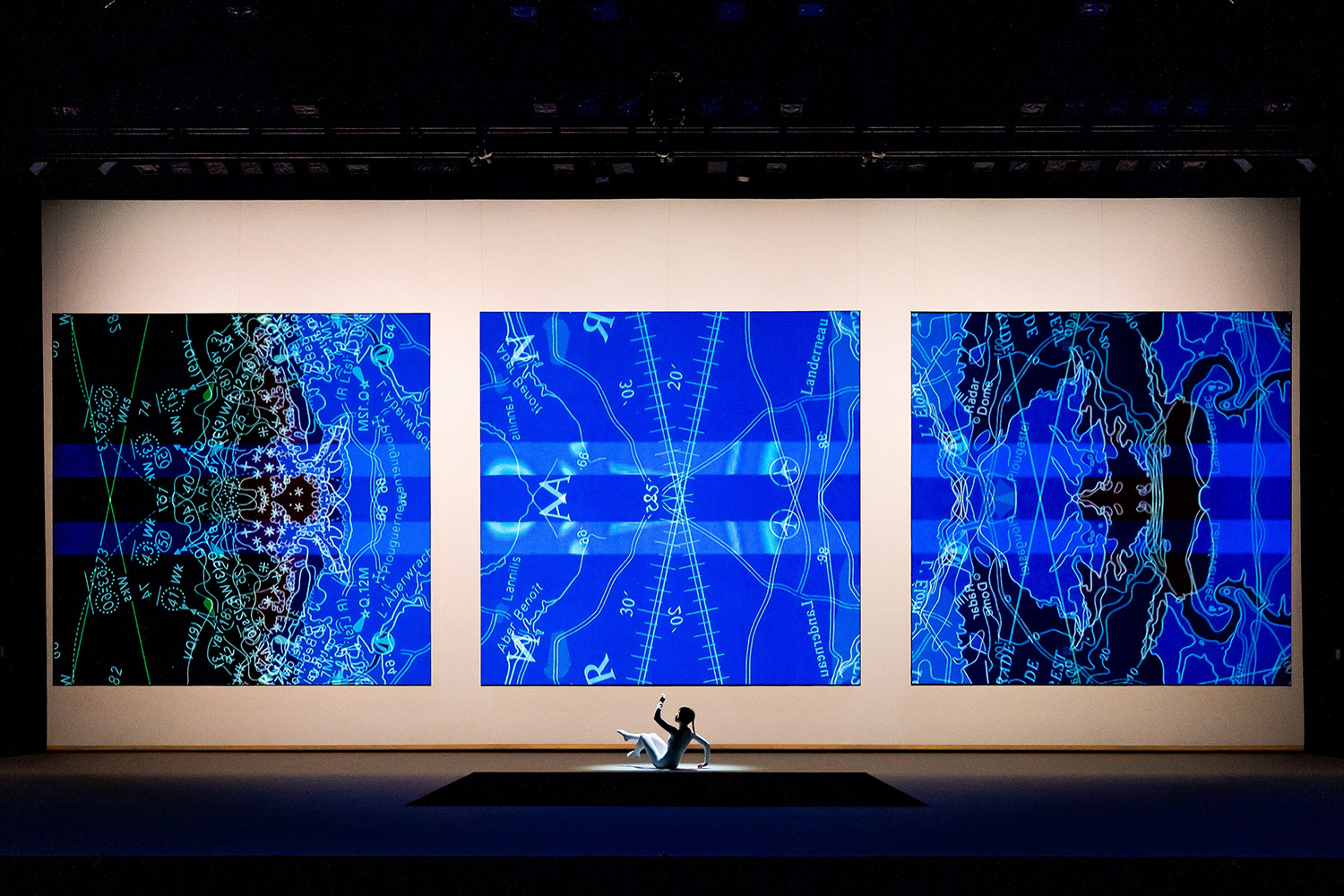

ダムタイプ 新作パフォーマンス『2020』上映会

会期:2020/10/16~2020/10/18

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

18年ぶりのダムタイプの新作として今年3月に上演予定されるも、コロナ禍で直前に中止となった『2020』。無観客で収録、編集した映像が、収録場所と同じホールで上映された。

冒頭、暗闇のなか、ライトが振り子のように左右に揺れ続ける。前作『Voyage』(2002)のシーンを直ちに想起させるこの導入は、18年の歳月の隔たりを埋めて前作との連続性やバトンタッチを示唆する仕掛けだ。舞台中央を円周状に進みながら静謐なダンスシークエンスを展開する女性パフォーマー。静謐な所作と次第に増幅する電子音、そして轟音のなかで波しぶき/吹雪のように乱舞する白い光の嵐。暴力性と美しさが拮抗に達したとき、その床面を飲み込むかのような巨大な皆既日食の影が落ち、正方形の深い「穴」が舞台中央に残される。この穿たれた「穴」の周囲で本作は展開する。

[撮影:井上嘉和]

男性中心主義からの脱却、「テクノロジーとの融合」に加えコロナ禍の予言的ですらある「まばたきによるコミュニケーション」のシーンを経由して、人間中心主義への決別と未知の生物との融合・変態へ。本作の構造はこのように要約できるだろう。匿名的で均質的なスーツを着た5人のパフォーマーが登場し、足を広げて座る、腕組みなど「男性的」なポーズとともに苛立ちを募らせていく。「穴」と呼応するような正方形のスクリーンで顔を遮断された彼らは、ひとり、またひとりとスクリーンの手前に現われ、スーツを穴の中へ脱ぎ捨てると、カラフルなワンピースやスカートがその下から姿を現わす。監視カメラのモノクロ映像をグリッド状に映していたスクリーンは、トランプ、プーチン、習金平のモザイク画像に変貌する。図式的だが、記号化された男性の抑圧性、攻撃性、匿名性から、女性と個人としての解放が提示される。

また、2019年3月に行なわれたワークインプログレス公演で披露された3つのシーンのうち、「まばたきによる会話」のみが最終的に採用された。水着姿の2人の女性パフォーマーが横たわり、顔のアップがスクリーンにライブ投影される。まばたきに合わせ、一音ずつ区切った録音音声が流れ、「さみしい」「いいわけ」「さようなら」など心情や挨拶などコミュニケーションに関わる単語が星座のように浮遊する。「これが、コミュニケーションのさいしん」というメタな台詞は、コロナ禍への予言とともに、機械による身体機能の拡張を示す。

[撮影:井上嘉和]

ラストシーンでは、電子音と映像の競演のなか、白い全身タイツに身を包んだパフォーマーが、仰向けの体勢でゆっくりと四肢をくねらし、性別、人間/軟体動物の境界すら超えた未知の生物の目覚めを目撃するかのようだ。彼女が背中から穴の中へダイブする幕切れは、『S/N』(1994)のそれを反復する。セクシュアリティ、人種、国籍、障害といった分類のラベルや境界とその暴力性、HIV+と国家による性の管理や統制について問う『S/N』において、「壁の上から向こう側へ落下」するパフォーマーたちの身体は、「銃殺/向こう側への命懸けの逃走や境界の越境」を体現し、絶望と希望が同居する両義性に満ちていた。一方、本作は、「人間(中心主義)への決別」という終末的トーンが漂う。

[撮影:井上嘉和]

このように、冒頭とラストでそれぞれ過去作の象徴的なシーンを「引用」した本作は、「洗練された音響や映像と身体パフォーマンスの融合」という既存の「ダムタイプ」像を良くも悪くも超え出て更新するものではなかった。ただ、ラストシーンに初参加の若い世代(アオイヤマダ)を起用した点には、「世代交代」「新陳代謝」の意図も読み取れる。本来は、大型フェスティバル「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─2020」のプログラムの目玉として予定されていた本作。プロデューサー主導の流れではなく、メンバー自身の自発的な創作動機や更新となるかは、むしろ今後の展開にかかっている。

関連レビュー

ダムタイプ 新作ワークインプログレス 2019|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

声のTRANCE つむぎね『モ リ ニ ハ イ ル』

会期:2020/10/03~2020/10/04

豊中市立文化芸術センター[大阪府]

作曲家の宮内康乃が2008年に結成した、女性たちによる音楽パフォーマンスグループ、つむぎね。楽譜ではなく、呼吸の身体的リズムを元にしたルールに則り、声、そして息を吹き込む鍵盤ハーモニカを主に用いて、個々が発する音が重なり合う音響世界を紡いでいくのが特徴だ。2月に出演予定だった「TRANCE MUSIC FESTIVAL2020 -the body-」がコロナ禍で中止となり、代替公演として本作が発表された。感染症対策を演出に組み込み、ファイバーアート・イノベーターのカヨサトーによるインスタレーション空間の中でパフォーマンスが行なわれた。

[撮影:山城大督]

会場に入ると、仄暗い空間に、薄いベールのような白い布が、森の樹々や氷柱のように天井から垂れ下がっている。その合間を縫うように現われたパフォーマーたちは、深い森奥でさえずる鳥のように鳴き交わし、深呼吸の音は梢を渡る風を思わせ、単音のハミングの重なり合いがホーメイや原始的な宗教音楽を思わせる荘厳な響きに昇華されていく。一人ひとりが受け持つ単純なアカペラの節回しは、相手からの応答を受けて少しずつ変化し、寄せては返す波の無限の連なりのなかに身を浸しているような感覚に包まれる。中盤、パフォーマーたちは、布で結界のように区切られた空間の中に集い、歌詞のない母音の短いフレーズと打楽器のリズムをそれぞれに発し、掛け合いながら反復/変奏させ、複雑に変化する有機的な音響を立ち上げていく。のたうつように激しく踊るダンサー。ベール越しに透けて見える秘儀のような、緊張感に満ちた熱狂と陶酔。終盤、パフォーマーたちは、再び訪れた静寂のなか、鳥の鳴き声を口々に鳴き交わし、消えていった。

鳥や動物の鳴き声、風の音といった自然界の音の模倣から、「求愛や敵の警告」といったコミュニケーションの要素や反復的な規則性を抽出し、互いが発する音を聴き合うことで音響を有機的に変化させ、複雑化させていく。「音楽はどこから始まったのか」という問いが、つむぎねの根幹を駆動させている。

同時にそこには、定式化されたルールに基づく演奏というアルゴリズミック・コンポジション、指揮者という中心性の欠如、楽譜の不在、集団性という現代音楽の実験性がある。ここで同様の例として想起されるのは、アルゴリズムを用いてコンピュータ・シミュレーション上で作曲した楽曲を、あえて「生身」の人間が集団で演奏する、三輪眞弘の「逆シミュレーション音楽」である。三輪の場合も、「音楽の始原」への欲望として、初期の代表作品《またりさま》と《村松ギヤ》ではそれぞれ、「秘境マタリの谷に伝わる伝統芸能」「ロシア系先住民ギヤック族の祭事」という「捏造された物語」が付けられている。また、《またりさま》には「求愛を兼ねて未婚男女が奉納する」、《村松ギヤ》には「外側の女性たちの円と内側の男性たちの円で構成する儀式」という「設定」もあり、演奏行為の「オン/オフ」「0/1」に加え、パフォーマーの「男/女」というジェンダーにおいてもきわめて厳格なバイナリー・二元論的世界が構築されている。

一方、つむぎねは、アルゴリズミック・コンポジションを採用しつつ、「呼吸」を単位とすることで揺らぎを与え、(パフォーマーのジェンダー規定も含めて)非バイナリーな世界を開こうとしているのではないか。「音楽の始原への接近」という共通項を持ちつつ、師として先行世代である三輪との対比についても考えさせられる機会となった。

[撮影:山城大督]

[撮影:山城大督]

2020/10/04(日)(高嶋慈)

mimacul『孤独な散歩者の白夜』

会期:2020/10/03

京都市京セラ美術館[京都府]

10月の第一土曜の夜に毎年開催される文化イヴェント「ニュイ・ブランシュ(白夜祭) KYOTO」。京都市内の美術館やアートスペースの夜間開館とともに、現代アートの展示、パフォーマンス、映像上映やDJ、コンサートなど各種イヴェントで賑わう。「ニュイ・ブランシュ KYOTO 2020」同時開催プログラムとして京都市京セラ美術館で開催された「ナイト・ウィズ・アート2020」では、mimaculによるツアーパフォーマンス『孤独な散歩者の白夜』が行なわれた。mimaculは、ダンサー・文筆家の増田美佳が主宰するユニットであり、本作は、パフォーマンス、小説と俳句、美術館の空間の探索、サウンドインスタレーションといったさまざまなメディウムの駆使と、「身体を見る視線とジェンダー」への問いで構成されていた。

観客にはマップと小説の小冊子が配られ、順路と指示にしたがって、今春リニューアルオープンした美術館の空間を進む。小説を一章ずつ読み進めながら、物語の展開と交錯する「イヴェントの発生」を館内各所で体験していく、パラレルな仕掛けに満ちた二重構造だ。小説は、会場自身を思わせる美術館を舞台に、画家の男が、美術大学の同級生の女に再会し、2人の会話を中心に展開する。戦後GHQに接収され、歴史的な展覧会が開催された「この美術館」の記憶や空間の痕跡。「ここに来ると、ムソルグスキーの『展覧会の絵』が脳内で再生される」と男は語り、現実空間ではパフォーマーがハミングで奏でるその旋律が響く。小説のなかで2人は収蔵品の展示を見て回り、恥じらう裸婦モデルを描いた竹内栖鳳の絵を鑑賞し、女は絵をやめてモデルの仕事をしていたこと、「裸」と性的なイメージの境界について語る。一方、観客は、パフォーマーと筆談で対話し、「美術館によく来るのか」「どんな絵が好きか」「『裸』という言葉にどんなイメージを持つか」などの質問を問いかけられる。隣の小部屋では、ソファに横たわった女性モデルを、男性がデッサンしている(私の参加回では会話の流れや時間制限のため、使用されなかったが、「ヌードを主題にした絵画」の図版を集めたシートも用意されていた)。さらに地下に下りると、「ヌードモデルを務める女性」の映像がほぼ等身大のスクリーンに映され、フレーム外の男性画家との会話が流れる。小説の「再現」を思わせるが、彼女はカメラを一心に見つめ、「一方的な視線の対象から見つめ返される」という眼差しの抵抗は、(とりわけ男性観客を)居心地悪くさせる。

[撮影:金成基 提供:京都市京セラ美術館]

一方、終盤は「俳句」が浮上。小説内では女が「白夜」を季語に俳句を詠み、観客は渡された鍵でコインロッカーを開け、「俳句」の短冊を宝探しのように見つける。さらに屋外の庭園を通って解放感のある屋上に出ると、さまざまな声が詠んだ「白夜の俳句」が聴こえてくる。ライトアップされた美術館の建築が、非日常性を増幅させる。

小説と現実空間の入れ子状の仕掛けに加え、美術館の空間の探索、「ヌード」とパフォーマンスの対比、1対1のコミュニケーション、俳句、サウンドインスタレーションと盛りだくさんの内容だった一方、「身体を見る視線とジェンダー」というテーマは拡散してしまった印象を受けた。美術館という制度化された空間の中に生身の身体を持ち込み、「展示」することが、「見る視線」そのものを相対化して問い直す契機になりえるかどうかが問われている。

[撮影:金成基 提供:京都市京セラ美術館]

2020/10/03(土)(高嶋慈)

マンガ・パンデミックWeb展

会期:2020/09/11~2020/12/25

京都国際マンガミュージアム[京都府]

「マンガ・パンデミック」をモチーフにしたマンガやイラストを会期中に募集し、ウェブサイト上でバーチャル展示する企画。応募資格は、プロ・アマ、国籍、年齢不問のアンデパンダン形式で、1コマ、4コマ、ストーリーマンガといったジャンルも自由である。また、日々増加していく(と予想される)応募者数を「〈マンガ熱〉感染者数」として、リアルタイムで「公表」する点も特徴だ(10月10日の時点で応募人数のべ83名、応募作品数305作品)。展示空間は2つに分かれ、「Gallery 1」では、協力作家4名(マンガ家のしりあがり寿、安齋肇、さそうあきらと物理学者・平和学研究者の安斎育郎)による「お手本作品」と募集作品が展示される。「Gallery 2」では、京都国際マンガミュージアム所蔵資料から、感染症に関連する江戸期の浮世絵や明治期の諷刺画などが展示される。

「Gallery 1」では、さそうあきらによるショートマンガ「Toccata」が、陰湿ないじめ(「○○菌」の伝染)と「他人への労りや愛情が感染原因になる」という人間の両面性を柔らかなタッチで描き、余韻を残す。募集作品は、日本以外にも、中国、インドネシア、ウクライナ、ベルギー、イタリア、東欧や中東など幅広い地域から集まっており、1コママンガとイラストレーションが多い。ただ、(例えば、ヒーローのフィギュアの代わりに有色人種の女性看護師の人形で遊ぶ少年を描いたバンクシーの作品のように)経済格差や人種格差、感染者や医療従事者への差別、生権力の行使、監視強化といった社会批判よりも、「マスク着用」「ソーシャルディスタンス」「消毒」をユーモラスに風刺したものや、「コロナとの戦い」をコミカルに描いたものが多い。

[©さそうあきら「toccata」(8ページ作品の一部)(日本、2020年8月3日)]

本展を別の角度から見れば、「マンガ展とオンライン」という側面がある。「原画」というオリジナル/マンガはそもそも大量複製メディアであるという「原画展」のジレンマ。原画の資料的価値が認識されていなかった時代の「原画破棄」の問題。額装した原画であれ、複製のパネル展示であれ、平面的になりがちという展示構成の問題。また、人気作品・作家の展覧会は大量動員が見込めるが、感染症の収束が見えない状況での実施は困難だ。こうした「マンガ展」が抱えるジレンマや困難の一方、原稿のデジタル化への移行、スマホやタブレットなどデジタル媒体でのマンガ視聴の増加に鑑みれば、「オンライン展示」はマンガというメディアと相性が良いのではないか。

一方、「現在進行形」の出来事を「現在進行形」で募集・展示するという本展の実験性は、「キュレーションの所在」という問題も浮かび上がらせ、「マンガ展のキュレーションとは」という本質的な問いを喚起する。

また、本展で展示された浮世絵や諷刺画に限らず、「病原菌」「ウィルス」という概念や電子顕微鏡のなかった時代の視覚表現は、「未知の病気」を妖怪や擬人化などさまざまに空想して可視化していた。それらと比較すると、本展における「コロナウィルス」の表象は、(色や突起の数などの差異はあるが)画一的で記号化が定着し、表現としての魅力には乏しい。会期終了までに、「数」「地域的多様性」だけでない表現の幅広さがどこまで生み出されるのか、期待したい。

公式サイト:https://www.mangapandemic.jp/

2020/09/30(水)(高嶋慈)

mimacul『Katastroke』

会期:2020/09/25~2020/09/27

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

ダンサー・文筆家の増田美佳が主宰するユニット、mimacul。韓国、日本、インドネシアの伝統舞踊の踊り手3名と増田自身が出演する本作は、受け継がれてきた「型」の習得である伝統舞踊と、「型」を否定し個人的身体から出発するコンテンポラリーダンスとの対比や対話をテーマとしている。

本作の構成はシンプルで、金一志(韓国舞踊)、若柳吉寿扇(日本舞踊)、佐久間ウィヤンタリ(ジャワ舞踊)、増田(コンテンポラリーダンス)が順番に一人ずつ登場し、名前、ダンスの特徴、踊り始めた年齢や動機、ダンスで一番大切にしていること、忘れられない思い出、やめようと思ったことがあるか、なぜこの国にいるのかなどの質問に答え、基本的な型や文化的背景について簡単に説明したあと、10分ほどの短いソロを見せる。赤、青、黄、白のカラフルな韓服に身をつつみ、太鼓をリズミカルに打ち鳴らしながら、小刻みなステップと下半身を上下させる跳躍を見せ、躍動感にあふれた金一志の踊りは、農村での豊作祈願がベースだという。

[撮影:金サジ]

対照的に、波文様を裾にあしらった黒い着物で、三味線と唄にのせて「青海波」を踊る若柳吉寿扇は、腰をぐっと落とし、扇子も駆使した手振りが多い。バルーンパンツに鮮やかな腰の飾りや輝くティアラを付けた佐久間ウィヤンタリは、ジャワ舞踊の特徴であると話す「水が流れるような」優雅な動きと、繊細な指の表情で魅了する。

[撮影:金サジ]

一方、最後に登場した増田は、Tシャツにスパッツというラフな格好。コンテンポラリーダンスには型やメソッドの共有がなく、自分の今の身体と向き合って考え、身体の数だけダンスがあると言えること、即興を重視していることを話し、大学時代の授業で受けた「床に寝そべり、15分かけてゆっくり立ち上がる」というワークを実演してみせる。

胎児のように床に丸まり、超スローで体勢を変化させ、俯いた上体を重力に抗うように起こしていく増田。やがてほかの3人が姿を現わし、ウィヤンタリがジャワ語と日本語で太陽や月、鳥や動物の名前を告げ、金が手渡したケンガリ(円形の平たい金属製打楽器)は満月が夜空を渡るように動かされ、増田は自身に命を吹き込むようにTシャツの中に息を吹き込み、その深呼吸の音が響く。夜明け、再生、産まれ直した身体。立ち上がった増田と3人は、対面した相手と鏡像のように向き合い、互いの特徴的な動きを受け渡し、受け取りつつ、増田の「即興」という要素を加えて融合させ、新たな流れを生み出し、今ここで、この4人でだからこそできるダンスを形づくっていく。それぞれが個としてその場に立ち、共存し、各自の動きの要素を余韻として残しつつ、境界が曖昧になった先に、「今、ここに、私のこの身体がある」という力強い宣言で締めくくられた。

[撮影:金サジ]

(アジアの)伝統舞踊とコンテンポラリーダンス、その対話をドキュメンタリーの手法で作品化する例としては、チョイ・カファイの『ソフトマシーン』がある。カファイとの対話を通して、伝統舞踊の踊り手が基本的な考え方や型、人生について自身の言葉で語り、ソロを見せるなかに、グローバルなアート市場で「商品」として消費される「アジアの伝統」、近代国民国家が抱える多様な地域性、ジェンダーやセクシュアリティと古典舞踊などの問題が照射され、戦略的な批評性が光る作品である。ただ、本作を見終えて振り返ると、「カファイと各踊り手」という1対1の閉じた関係に終始し、踊り手同士の(身体的)対話が見られないことが残念に思われた。

一方、本作は、身体的対話へと開かれていたが、個々の踊りや語りが垣間見せる人生の一端の提示に留まっていた点が惜しまれる。それぞれの「伝統舞踊」は、農村での祭り、宮廷文化、儀礼やコミュニティ、物語や詩歌の伴走など文化的・歴史的文脈から切断された状態でここ・劇場内にあり、ダンス単独で成立するものではない。「文脈からの切断や移動」は、とりわけウィヤンタリと金の場合、生まれ故郷から離れて日本で暮らす彼女たちの移民やディアスポラとしての人生でもある。さらに、より歴史的な射程で見れば、無垢なる「ダンス」と無縁ではない侵略戦争との関連が浮かび上がってくる。舞踊家の中国戦線や東南アジアへの従軍慰問、「アジア各地の諸民族の踊り」を「帝国」の文化的領土に包含しようとした植民地的領有。

Kata(型)の有無から出発し、Stroke(踊る身体の描く線/個人史の軌跡)の提示をとおしたその先に、戦争や紛争、近代化、植民地化、政治体制の転換などの「カタストロフ」による伝統舞踊の断絶や変容、そして個人的身体と接続した歴史の相を俯瞰的に見通す視座があれば、本作はさらに深化するのではないか。ユニットのウェブサイトでは、本作出演者以外にも(ときに出身国籍や地域と異なる)伝統舞踊の踊り手へのインタビューが公開されており、ワークインプログレスとしてプロジェクトの継続が期待される。

公式サイト:https://mimacul.com/

関連記事

チョイ・カファイ『ソフトマシーン:スルジット&リアント』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年04月15日号)

2020/09/27(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)