artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

梅田哲也『Composite』

会期:2019/08/12

「声と身体が立てる音」という最小限の要素で構成され、ルールの設定と即興、中心性の欠如、プログラムとエラーの介在、ミニマルな要素の反復とズレがもたらす多様性の生成、伝染や共鳴の現象といった問題群を提示しつつ、「個人と集団」「集団と集団」の調和とせめぎ合い、さらに「集団の崩壊と包摂/同調の浸透」へ。ワークショップに基づくパフォーマンスの実験性に社会構造への批判的視線を内在させた、恐るべき強度を持つのが梅田哲也の『Composite』である。2014年にフィリピン山岳地帯の村の子どもたちと制作され、日本ではKYOTO EXPERIMENT 2016 SPRINGでの発表以来の再演となる。今回の神戸公演では、小・中・高校生と教育に関わる大人を対象にしたワークショップを開催し、作品がつくり上げられた。

本作の構造は明快だ。輪をつくった6名の男女のグループAによる合唱(規範的な集団の発生)、子どもを含むもうひとつのグループBによる同様の合唱(相似的な別集団の形成)、そして異なる単旋律を唱える第三勢力Cの登場を経て、Cが有する「伝染」作用による集団の崩壊と全体的な包摂へと展開する。初めに登場したグループAは、円陣を組み、「アレアレウッ」という掛け声と足踏み、肩や腕を叩く音で一定のリズムを反復する。向かい合った2人ごとに微妙に異なるリズムが設定され、「掛け声、足踏み、身体部位を叩く音」という構成要素の共通性とそのパターンの違いにより、ミニマルな要素から複雑な合唱を立ち上げていく。リズムが途切れると輪が回転し、「前任者の担当パターン」が引き継がれていくようだ。目をぎゅっとつぶったパフォーマーたちは、互いの立てるリズムに妨害されずに自分に課せられたルールを遂行しようと、集中力を保つのに懸命だ。「手を繋いだ輪」が示唆する共同体とその閉鎖性、個人の声と集団の声のせめぎ合い、調和と不調和、「位置の交替」による役割の引継ぎなど、音響の生成を通した社会集団の抽象化が提示される。

最終リハーサルの様子 [写真提供:神戸アートビレッジセンター]

遅れて登場した相似的な別集団Bも、同様のリズムの生成に従事する。だが、AとBは完全に同期しないため、集団内の調和と不調和は、集団対集団のそれへと拡大される。そして、A・Bとは異なる単調な旋律を歌う第三勢力Cが、客席から一人、また一人と登場する。このCは「位置移動」と「接触による伝染」という能力を持っており、CとぶつかったA・Bの構成員はC化し、帰属していた集団を離れてバラバラの方向に歩き出し、移動先でさらに伝染を拡大させていく。そして暗転。集団の崩壊と、次第に大きくなる「ひとつの単旋律」への吸収が、暗闇のなか、音響の強度のみで想像され、震撼させる。その想像力の宛先は、極めて両義的だ。「他者」との接触によって閉じた共同体が解体され、解放された個人が他者への「共感」を通して、全員が包摂されるユートピアが広がっていくのか。それとも逆に、その過程は、次第に膨れ上がり大きくなる「単一の声」の伝染力に抗えず、個人の声が帰属を失って同化吸収され、「異なる小さな声」を排除していく全体主義的な過程なのか。

最終リハーサルの様子 [写真提供:神戸アートビレッジセンター]

『Composite』は、専門化されたダンサーやパフォーマーではなく、子どもや一般の人々とつくり上げるワークショップにより、「私たちの生きる社会構造がどう形成され、どこへ向かうのか」を美しくも不穏さを湛えた合唱作品として予見的にあぶり出す。民主的なプロセスによって社会形成そのものを問う、透徹した思考に支えられた作品だ。公演終了後は、梅田と出演者による振り返りのミーティングが行なわれていたが、一般非公開だったことが惜しまれる。参加者、特に子どもたちは、あの場で直感的に何を経験していただろうか。梅田がワークショップ対象者に子どもたちを含めていたことに、本作に込められた希望を見出したい。

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 2016 SPRING ショーケース「Forecast」国枝かつらプログラム|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年04月15日号)

2019/08/12(月)(高嶋慈)

美術の中のかたち─手で見る造形 八田豊展─流れに触れる

会期:2019/07/06~2019/11/10

兵庫県立美術館[兵庫県]

兵庫県立美術館のアニュアル企画「美術の中のかたち─手で見る造形」展は、視覚障碍者にも美術鑑賞の機会を提供することを目的として、作品に触って鑑賞できる展覧会で、1989年度より始められ、今年で30回目となる。八田豊(1930-)は、油彩画や金属板に幾何学模様を刻む作品を制作していたが、1980年代前半に視力が低下し始めたことを機に聴覚や触覚を使った制作へと移行し、90年代以降は地元の福井県越前市の名産品である和紙やその原料の楮(こうぞ)を使った平面作品「流れ」シリーズを制作し続けている。本展では、90年代半ば~2000年代にかけての「流れ」シリーズ計12点が展示された。

会場風景

シリーズ初期では、和紙になる前のドロドロとしたペースト状の白い楮が用いられ、支持体に貼り付けた八田の指や掌の跡が生々しく残る。メレンゲか白い泥の塊が指で激しくかき回され、そのまま凝固したようだ。一方、以降の作品では、通常は除去される外皮(鬼皮)をそのまま残した状態の素材が用いられ、指でその黒い表面に触るとゴツゴツと硬い。また、和紙を染めて、まるめて棒状にしたものを敷き詰めた作品の表面は、丸みを帯びた陰影の連なりがさざ波の立つ水面を思わせ、触ると柔らかみを帯びている。左右や上下に分割された画面それぞれに、楮の色や鬼皮の残り具合が異なる素材を用いた作品もあり、幾何学的抽象絵画で色域を変えるように、「触覚」によって画面構成がなされていたことが実際に触るとよく分かる。

これらの作品群は「流れ」と名付けられているが、壁に垂直に掛けられた平面作品として向き合うと、波立つ水面や茫漠と広がる大地といった連想以上に、地層の堆積や積層構造を強く想起した。「水面」「砂漠の大地」といった(直に触れられない)「イメージ」ではなく、触覚によって惹起された、ザラッとした手触りと物質感を備えた、半ば実体的な層構造。それは、繊維の束をひとつずつ手探りで支持体に貼り付けていった八田の手の痕跡の連なりであり、和紙の原料である楮の木が成長した時間を含み、さらには繊維加工文化がもつ歴史的な時間の層でもある。「流れ」を指で辿ることで、そうした複数の時間の層を肌で感じるとともに、視覚偏重の美術鑑賞体験への批判的契機ともなっていた。

会場風景

2019/08/12(月)(高嶋慈)

集めた!日本の前衛─山村德太郎の眼 山村コレクション展

会期:2019/08/03~2019/09/29

兵庫県立美術館[兵庫県]

兵庫県西宮市に在住していた企業家、山村德太郎(1926~1986)が収集し、1987年に兵庫県立美術館に一括収蔵された「山村コレクション」(68作家、167点)の全体像を紹介する企画展。1989年の同館でのお披露目展から約20年ぶりに、過去最大規模の約140点が展示された。「アブストラクトと人間くさい前衛のはざ間」という方針で収集されたコレクションは、戦後の抽象絵画から80年代のニュー・ウェイブにまで及び、とりわけ具体美術協会の作品群は質量ともに充実している。

ただし、本展の意義は単なる名品展にとどまらない。それは、関係者への聞き取りや文献資料から収集の経緯を読み解き、「推測される収集順に作品を配置する」というキュラトリアルな戦略によって、「コレクションの形成史」を可視化した点にある。グループや傾向ごと、制作年代順ではなく、「収集された順序を復元する」という考古学的な手続きや他律性の貫徹によって、逆説的に、歴史化・物語化する装置としての美術館へと自己言及的に折り返していた。

展示の冒頭を飾るのは、山村が戦後美術作品として初めて入手し、コレクションの出発点となった津高和一《母子像》。続く序盤は、同じ西宮市在住の津高と須田剋太、隣接する芦屋市在住の吉原治良の抽象絵画で構成され、地理的なアクセスが収集要因に作用していたことが分かる。続いて、当時、日本の前衛を扱う数少ない画廊だった東京画廊で斎藤義重の作品を購入したことを機に、元永定正、白髪一雄という他の「具体」作家を購入。また、同じく最先端の表現に出会える南画廊では、山口長男、オノサト・トシノブ、宇佐美圭司を購入し、パリに飛んで菅井汲、今井俊満を購入。さらに、菊畑茂久馬、荒川修作、高松次郎、篠原有司男など、60年代のネオ・ダダイズム・オルガナイザーズやハイレッド・センターも含めて収集対象が広がっていく。

会場風景

彫刻と大型の立体作品を挟んで、後半では、1983年にヨーロッパから買い戻した20点(うち「具体」作品 17点)が一堂に会して圧巻だ。吉原、元永、白髪の買い足しに加え、田中敦子、嶋本昭三、村上三郎、向井修二、正延正俊らの絵画作品が並ぶ。さらに、山崎つる子、上前智祐、鷲見康夫、前川強、松谷武判らの作品も加えられ、層の厚みが増していく。ここで先見的な試みとして重要なのは、コレクションの体系化の意識から、抜け落ちた「具体」初期の野外作品や現存しない一過性の作品をカバーすることが目指され、資料の整理と再制作を行なったことだ。当時、大阪大学院生であった尾﨑信一郎(現・鳥取県立博物館副館長)が雇用され、成果は1985年に国立国際美術館で開催された「一日研究会」で披露された。本展では、舞台で発表された白髪の《超現代三番叟》、鑑賞者がベルを鳴らす田中の《作品〈ベル〉》をはじめ、嶋本、村上、山崎らの再制作品とともに、記録写真や尾﨑によるレポート、マケットなど資料類も紹介された。

会場風景

展示数の多さや大作揃いであることから、展示スペースは通常の企画展示室を超えて、別棟へと拡大。また、「収集順」の構成であるため、同じ作家の作品であっても分散し、間欠泉的に何度も顔を出す場合もある(「具体」の作家群に加え、80年代に制作された斎藤義重の「複合体」シリーズ、高松次郎の抽象絵画、菊畑茂久馬の「天動説」シリーズは80年代ニュー・ウェイブの作品群と並置される)。作家や傾向ごとのグルーピングや単線的な歴史の「分かりやすさ」をあえて排することで、コレクション形成を通した歴史編成の力学が浮かび上がる。核となる作家からピンポイント的に出発し、体系化への意識や指針の明確化が次第に芽生え、横軸の厚み(「具体」の拡充)と縱軸の厚み(重点的な作家における時間的展開)を加え、再制作=再物質化とアーカイブの構想へ。そうした本展の構造は、「戦後前衛美術史」という単線的な物語を撹乱させることで、歴史=物語化を駆動させる力学それ自体を浮かび上がらせる。また、美術館活動の要のひとつであるコレクションにおいて「明確な指針軸を持つべき」という要請を自己反省的に突きつけていた。

2019/08/12(月)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小田原のどか、レニエール・レイバ・ノボ、高嶺格 豊田市エリア(後編)

会期:2019/08/01~2019/10/14

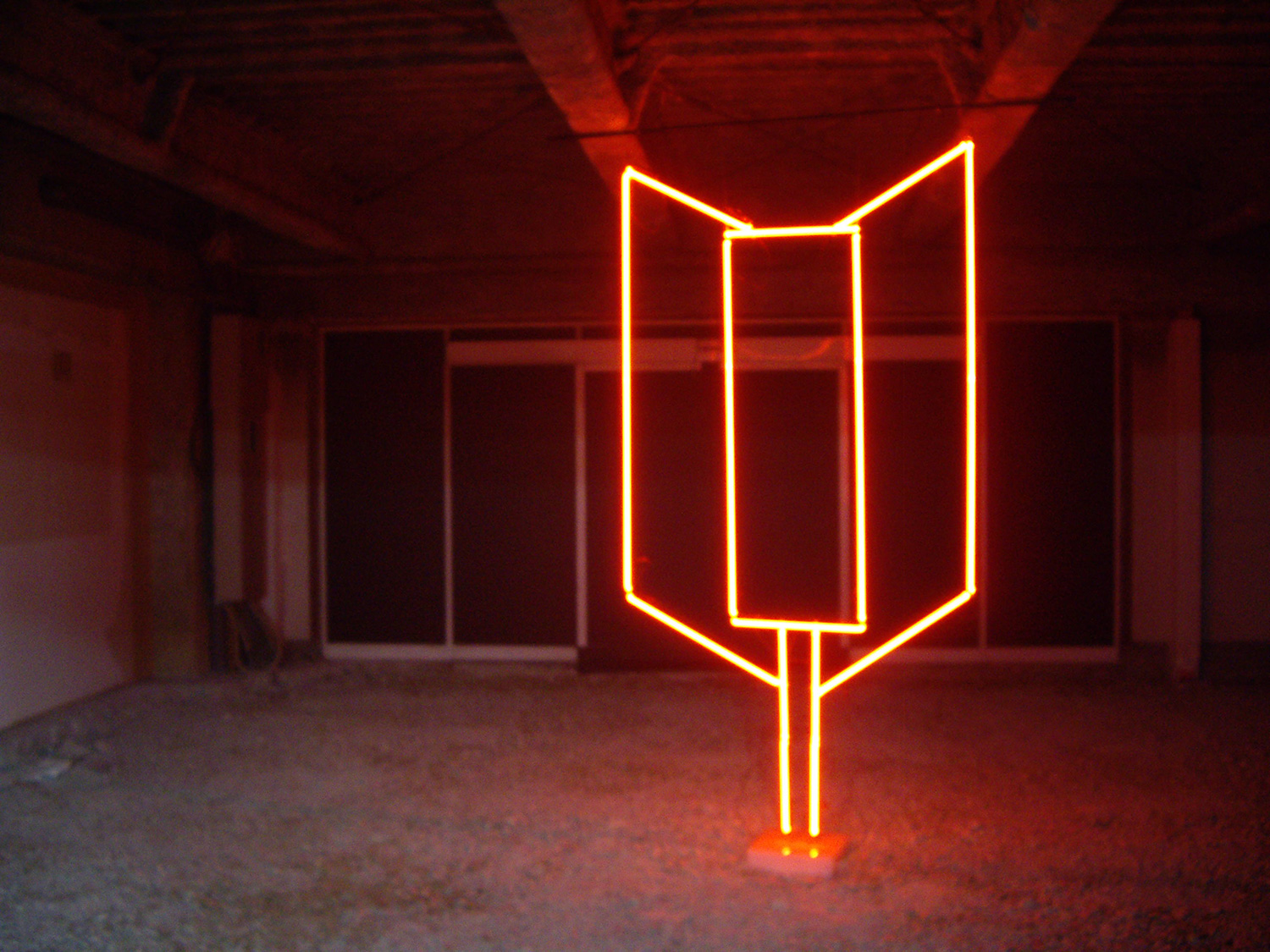

豊田市駅周辺では、公共空間に置かれた「彫刻」や「記念碑」のリサーチをとおして、戦後の日本社会が抑圧・忘却してきた負の記憶を批評的に浮かび上がらせる小田原のどかの代表作が展示された。長崎の爆心地に1946-48年まで建っていた「矢羽根型記念標柱」を原寸大で「再現」しつつ、「原子爆弾中心地」というオリジナルの文言を消し去り、消費文化の象徴である赤いネオン管で象った《↓(1946-1948)》は、記憶の忘却、「爆心地」の潜在的な遍在性、そして将来的な書き込みを待ち受ける空白を指し示す。

小田原のどか《↓(1946-1948)》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

また、《↓(1923-1951)》は、東京の三宅坂に現在ある三女性のヌード像《平和の群像》の台座に、戦前は軍人の騎馬像が置かれていた史実に基づく作品である。彫像の交替に伴い、台座の高さも低くされたが、小田原の本作では、約5mという元の台座の見上げるような高さを再現した。マッチョな威圧性を物質的に再提示しつつ、「鑑賞者が自由に台座に上れる」楽しさとともに、「見上げる/見下ろす」視線の転換を図っている。

小田原のどか《↓(1923-1951)》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

また、キューバ出身のレニエール・レイバ・ノボは、社会主義時代のソビエトで建てられた、労働者やガガーリンの巨大な彫像(の一部)を、美術館の床や天井を突き破ったかのように、原寸大で再現した。私たちの目に見えるのは、ガガーリンの両手の指先と、労働者が掲げるハンマーと鎌の先端だけだ。美術館には収まりきらない、彫像というよりは建築物に近いモニュメンタルな巨大さが体感的に理解される。ここでは、公共彫刻とイデオロギーの結託が、断片化の操作によって文字通り分解されるとともに、「一部しか見えない」ものの背後を想像する態度へと誘われる。

レニエール・レイバ・ノボ《革命は抽象である》(2019)

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

[ Photo: Takeshi Hirabayashi]

一方、高嶺格は、廃校のプールを舞台に、場所に働く重力を文字通り反転させる、度肝を抜くようなインスタレーションを発表した。「プールのコンクリートの底板」を剥がし、90度反転させて垂直の壁として立たせたその作品は、ある種の記念碑性と威圧的な巨大さを誇示するが、むしろその「空虚さ」「無意味さ」こそをさらけ出す。「反モニュメントとしてのモニュメント」を壮大なスケールで提示し、痛快だった。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで》

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

小田原、ノボ、高嶺と辿ってきた「公共彫刻や記念碑と政治的イデオロギー」の問題は、本評前編で予告したように、「表現の不自由展・その後」の炎上の中心的理由となった、慰安婦を表象した「平和の少女像」とも接続する。この少女像は、ソウルの日本大使館前や釡山の日本総領事館前など韓国各地で複数体が設置されており、小田原が以前の個展タイトルに使用した、近代史家モーリス・アギュロンの造語「statumania(彫像建立癖)」をまさに体現する。政治的摩擦を横に置けば、この少女像は、彫像すなわち表象化への欲望、横に置かれた「空席の椅子」が示す参加型作品としての性格、膝に手を置いて座った少女のポーズや椅子のセットに込められた「記念撮影」を誘う意図(さらには撮った写真をSNSで拡散してもらう意図)、少女像に服やマフラーが着せられる事態が示す「人型のフィギュアを擬似=人間的に扱う」心理、「戦時(性)暴力」と言わずに「平和」と言い換える言葉の選択、さらに「平和」と「女性像」の結びつきなど、表象、体験や感情の共有、記号、ジェンダーをめぐる複数の興味深い論点を含む。狭義の政治問題だけに帰着させず、より広義の政治と表象をめぐる文脈から少女像を考え直す機会こそ必要であるし、展覧会という思考装置はそれを可能にさせるはずである。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

関連記事

小田原のどか個展「STATUMANIA 彫像建立癖」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年04月15日号)

2019/08/04(日)(高嶋慈)

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|ホー・ツーニェン《旅館アポリア》 豊田市エリア(前編)

会期:2019/08/01~2019/10/14

喜楽亭[愛知県]

炎上した「表現の不自由展・その後」は、開催中止に追い込まれたため見られず、痛恨の極み。異なる他者の思考や視点を通して自らの立ち位置を相対化する、それがアートの可能性のひとつだと思うのだが、今回、行政の介入や抗議の電話・脅迫など一方的な攻撃によって建設的な対話の機会が閉ざされてしまったことは、日本社会の非成熟度を改めて露呈させ、大きな課題と爪痕を残した。

一方、豊田市エリアでは、展示場所が内包する日本の近現代史に着目し、物理的建築空間、複数の映画のコラージュ、証言やテクスト、往復書簡など重層的なレイヤーを交錯させて、建築自体をひとつの劇場機構として体感させるホー・ツーニェンの《旅館アポリア》が突出していた。本評の前編ではホー・ツーニェンを取り上げ、後編では、場所と(負の)記憶、彫像や記念碑とイデオロギーの結託、そしてその空虚性といったテーマで関連する小田原のどか、レニエール・レイバ・ノボ、高嶺格の作品について述べ、最後に慰安婦を表象した「平和の少女像」へと回帰する。

ホー・ツーニェンの《旅館アポリア》の展示場所となった喜楽亭は、明治後期から続いた元料理旅館であり、風格ある近代和風建築に庭園が配されている。観客は、4つの和室を順に回りながら、「草薙隊という特攻隊が出撃前、この旅館に泊まった」という史実を起点に、忘却された歴史についての語りと亡霊の召喚に立ち会うことになる。「一ノ間」では、女将に出迎えられ、喜楽亭が戦前/戦後をまたいで日本の政治経済と密接な関わりのある場所であったことが語られる。時流の変遷とともに、戦前は養蚕業、戦時中は海軍、戦後は自動車産業の関係者が主な顧客となったこと。また特攻隊員がここに宿泊後、沖縄へ出撃していったこと。続く「二ノ間」では、出撃前の集合写真をバックに特攻隊員の遺書が読み上げられ、両面スクリーンの裏側では軍歌「同期の桜」の歌詞が読まれる。「三ノ間」では、「絶対無」としての天皇制など戦前の京都学派の思想を経由して、「四ノ間」では、小津安二郎の墓に刻まれた「無」の一文字へと至る。小津は、軍報道部映画班に徴集され、1943~46年までシンガポールに滞在し、インドの独立運動家、チャンドラ・ボースの映画を撮ろうとしていた。日本も含む度重なる植民地支配の歴史を持つシンガポール出身のホーは、戦時中の小津が置かれた政治状況に言及しつつ、小津の映画のなかに「戦争の傷跡」を見出していく。その奥では、横山隆一の海軍プロパガンダアニメーション映画をバックに、陸軍が文化人に要請した「プロパガンダ部隊」について語られる。

あいちトリエンナーレ2019の展示風景

ホー・ツーニェン《旅館アポリア》(2019)

[Photo: Takeshi Hirabayashi]

これらのナレーションは、元女将や横山のインタビュー、特攻隊員の遺書、思想家たちのテクストに加え、リサーチの進展を報告し合うメールの往復文面のコラージュで構成される。また、スクリーンの映像は、語りの内容と呼応するようなショットを小津の映画から抜粋してコラージュしており、虚実の境界を曖昧に揺るがす。ここで強烈な印象を与えるのは、小津の映画および横山のアニメ映画において、登場人物の「顔」がのっぺらぼうのように消されている操作だ。思い出そうとしても思い出せない忘却された記憶、もしくは固有の顔貌を持たず、「消去と空白」を仮面のように張り付かせた亡霊的存在。その匿名性と遍在性。

亡霊の回帰と出現は、音響的な仕掛けによっても増幅される。各部屋のスクリーンには、語りのラストに、小津映画の特徴のひとつである、シーンの繋ぎ目に挿入される「無人の風景ショット」のコラージュが流れるのだが、打ち寄せる波、洗濯物や樹々をはためかせる風、工場や機関車からの煙と呼応するように、唸る風の音が鳴り響き、引き戸がガタガタと揺れる。暴風雨あるいは空襲を連想させるその轟音は、歴史的記憶の器としての建築を文字通り暴力的に揺さぶり、目には見えない気配に満ちた空間へと変貌させる。部屋をまたいで同じショットが何度も登場する点も、フラッシュバック的だ。忘却された戦争の記憶を複数の軸線で繋ぎ合わせ、虚実の曖昧な織物として編み上げ、往復書簡や両面プロジェクション、スクリーンの透過によって視点の複数性を担保しつつ、現実の建築空間に再配置していく。体験の強度と批評性を兼ね備えた秀逸な作品だった。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/

2019/08/04(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)