artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|劇団アルテミス+ヘット・ザウデライク・トネール『ものがたりのものがたり』

会期:2019/10/13

名古屋市芸術創造センター[愛知県]

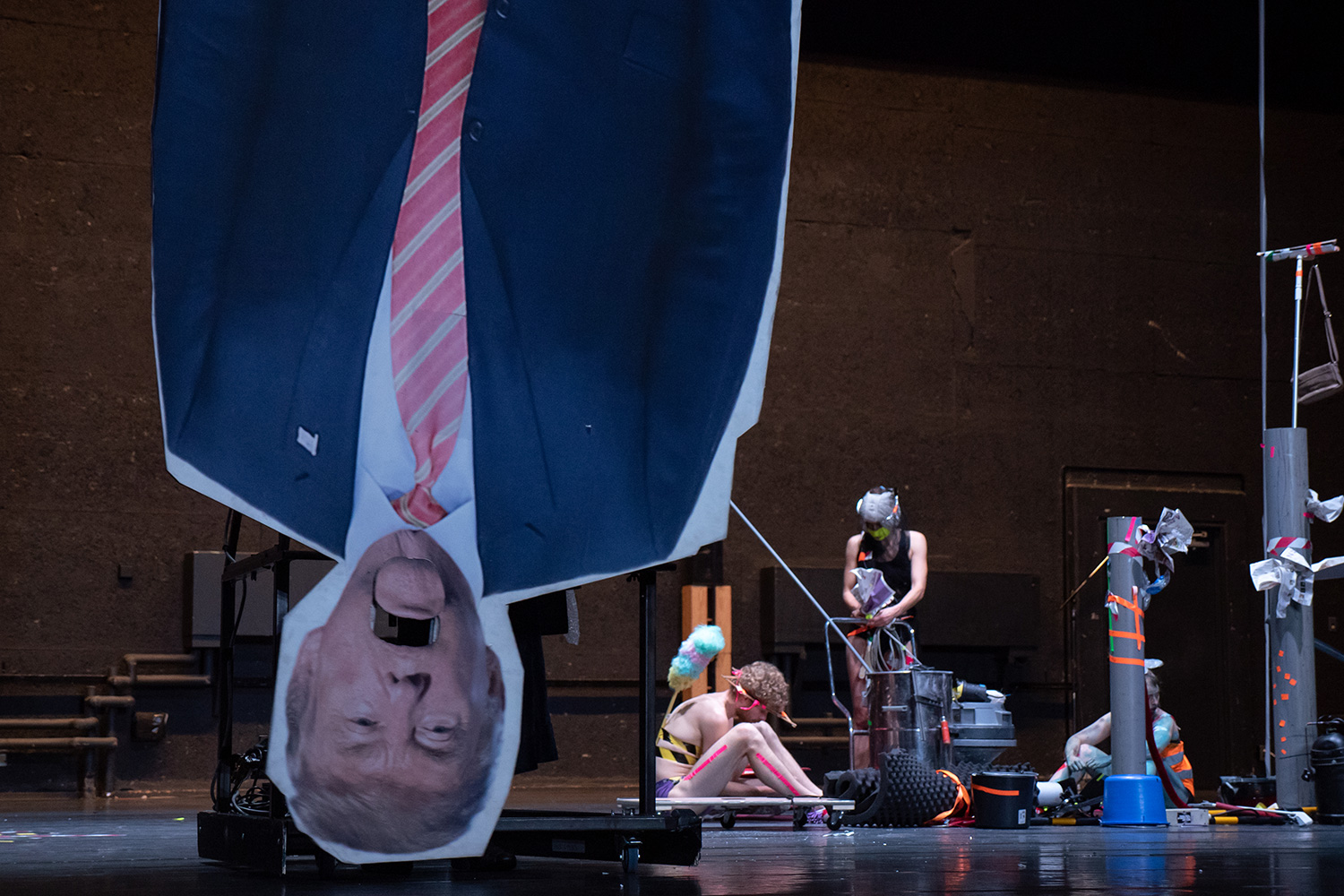

オランダ南部を拠点に、青少年向けの劇団として約30年間活動している劇団アルテミス。同じくオランダ南部を拠点とする演劇カンパニー、ヘット・ザウデライク・トネールとつくり上げた本作は、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ演劇部門で銀獅子賞を受賞した最新作である。「劇場に住み着いた先住民」「トランプ一家(に見えるオランダ人家族)」「オブジェの劇」「『旅するものがたり』についての物語」という四層構造を通して、シュールな笑いを緩衝材に物語批判、上演批判、劇場批判に徹しつつ、「物語」が解体された極北の果てに、「(子どもの持つ/演劇の原初としての)想像力」への希求を提示した。

観客が席に着くと、すでに舞台の幕は上がっており、機材や舞台裏への扉が剥き出しになった舞台上には、「先住民」たちが陣取り、黙々とそれぞれの作業に従事している。「演劇」「劇場」という概念を持たない彼らにとって、劇場空間は生存のための自然的環境であり、「客席=獲物を釣り上げる狩場」にすぎない。実際に「先住民」たちは四足歩行で客席内に侵入したり、釣り竿を垂らして、奪ったカバンや靴を装飾品やブリコラージュの一部にしてしまう。

[Photo:Shun Sato]

そこに、「ハンス」「リア」の両親と8歳の息子の「サンダー」というオランダ人一家がピクニックにやって来る。だが彼らの姿は、トランプ大統領、歌手のビヨンセ、サッカー選手のロナウドの巨大な写真を板に貼ったハリボテであり、アテレコの声に合わせて口パクでしゃべる。固有名と人格を備えたオランダ人一家という設定だが、観客の目に映る物理的実体は「そうは到底見えない」というズレ(の極端な誇張)。それは、「演じる役者自身の身体」と「表象される役」のズレ/二重化という「演劇」が原理的に抱える矛盾を突き付ける(この「ズレ」は、アテレコを担当する俳優の性別を役と逆転させる仕掛けによってより強調される)。

[Photo:Shun Sato]

また、好奇心旺盛な息子に対して父親が諭す「(舞台の)縁の向こうに行ってはいけない」「(舞台の)額縁に気を付けろ」という台詞や、言いつけに背いて「縁の向こう」を覗いた息子が「人がたくさん座っているみたい」と言う台詞は、「劇場」という物理的空間、「舞台/客席」を分かつ不可視の境界線にメタ的に言及する。だがこの「境界」は、「唾を吐いて誓う」父と息子による男同士の儀式が、巨大な紙人形の「口」から客席に向かって「実際に水が飛び出す」仕掛けにより、暴力的に攪乱されていく。

こうしたハリボテの登場人物、物理的実体と役柄の乖離、自己言及的なセリフ、「第四の壁」の破壊は「演劇」に対するメタ批判だが、そもそも「演劇」「表象」という概念のない「先住民」にとっては、彼らもまた、現実の物理的世界に属するただの(時々動く)物体であり、食べられる「獲物」なのか、自分たちを攻撃してくるのかといった基準で判断される。最終的に彼らは「先住民」の手で文字通り解体され、「戦利品」として持ち去られてしまう(操作とアテレコを担当していた「中の人」も「露出」するシーンは爆笑を誘う)。

[Photo:Shun Sato]

そこに、第三の要素として絡むのが、「オブジェの劇」だ。立方体や三角形のカラフルなオブジェや発光体が、時折、舞台上を横切っていく。「トランプ一家(演劇・表象の世界の住人/政治的支配者・成功者)」にとっては、「先住民」と同様、「動くオブジェ」もまた意思疎通のできない、不可解な存在にすぎない。これらの「オブジェ」は政治的弱者や半ば不可視化された排除の対象であり、それらが「人間の形すらしていない」ことは、「トランプ一家(が象徴する支配機構)の視線に投影された世界」を「モノ化された演劇」として鮮やかに提示してみせる。ここには、客席から舞台上へと「表象を投影する視線」によって成り立つ演劇的営みが、さらに「舞台上」でも入れ子状に反復されて遂行されている。

最後に、第四の要素として挿入されるのが、「『旅するものがたり』についての物語」だ。砂漠で生まれ、海を渡り、孤独で困難な旅を続ける「ものがたり」の物語は、ナレーションで語られるが、しばしばノイズが混入して中断され、「機能不全」に陥っていることが示される。「ものがたり」は長旅の果てに「海辺の街(=名古屋)」に辿り着くが、その存在に気付く者はおらず、人々は「光るスクリーン(=スマホ画面)」に没入している。SNS内のコミュニケーションにその座を奪われたことへの皮肉だ。だが、「この劇場」を見つけ、「人々の脚の間」を潜り抜け、舞台上に辿り着いた「ものがたり」の(見えない)存在に、少年だけが気づき、会話することができる。「子どもの想像力」が演劇の原初であり、自己批判を潜り抜けてなお最後の希望であること。青少年向け劇団として子どもとのコラボレーションも行なう劇団アルテミスの本分が示されるシーンだ。だが、「ものがたり」は消滅し、「ものがたりさーん」という少年の必死の呼びかけと、観客に「一緒に探して」という懇願とが空しく響くばかりだ。

ラストシーンでは、消滅した「ものがたり」の代わりに、オブジェの発する光や回転運動が、「先住民」の飛ばすシャボン玉とともに、つかの間の美しいイリュージョンを発生させて終わる。「演劇」「劇場」「物語」の外側にある存在、「人間」から排除された者たちが集合的に紡ぐそれは、「物語」への希求を響かせつつ、人間的尺度を超えた視点から捉え返そうとする企てを指し示していた。

[Photo:Kurt Van der Elst]

公式サイト:http://aichitriennale.jp/

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019(6回目)|五十嵐太郎:artscapeレビュー

2019/10/13(日)(高嶋慈)

HANA’S MELANCHOLY READING 〈風〉

会期:2019/10/05~2019/10/06

green&garden[京都府]

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2019 フリンジ「オープンエントリー作品」。HANA'S MELANCHOLYは、一川華が戯曲執筆を、大舘実佐子が演出を分担する演劇ユニットである。東京を拠点とする彼女たちが、2020年の上演を目指し、京都の俳優たちと新作戯曲『風』のリーディング上演を行なった。初見のユニット、しかも上演に先駆けてのリーディングだが、「性風俗と女子割礼を取り扱う」という戯曲の問題設定に興味があり、足を運んだ。

手作りの洋服を着せ、自分の望むままの人形のように振舞うことを期待する母親に反発し、「自分の身体は母親のものではなく、自分のものだから」と背中に大きな龍の入れ墨を彫った「奈菜子」。だがその身体は、恋人には拒絶され、働き始めた性風俗店では「低ランク」とされ、他の女性より安い給料しかもらえない。

個室の中で客からの指名の電話を待つ彼女のもとに、ある日突然、「ルーシー」という黒人の少女からの電話がかかってくる。「ルーシー」は他の少女たちと納屋に監禁され、結婚相手の男性の希望を叶えるために、「身体に付いていたらいけない呪い」とされる外性器を切除させられるのだと言う。「奈菜子」は「ルーシー」を助けるため、身体を売って得た札束を「紙ひこうき」にして彼女のもとへ飛ばし続ける。それは「奈菜子」の妄想の世界かもしれず、だからこそ美しくも儚い。

現代日本の性風俗産業において、「商品価値が低い」ものとして扱われる、入れ墨=傷のある「奈菜子」の身体。一方、アフリカの農村部において、結婚の条件として女性器切除を受けさせられる「ルーシー」の身体。遠く隔たったように見える両者に通底するのは、「男性によって一方的に、女性の身体が性的な商品として価値付けられる」という構造的暴力だ。戯曲は両者の同質性を通して「(女性の)身体は誰のものか」「価値基準を決めるのは誰か」という問いを投げかける。その糾弾には深く賛同するが、「ルーシーからの電話が突然、かつ偶然に繋がる」という設定は唐突で、強引な接続に感じた(特に前半はリアルベースの会話劇であったことも大きい。もちろんここには、「奈菜子」が待つ「客からの指名コール」との連続性をもたせるという意味で、「電話がかかってくる」ことの必然性もあるのだが)。

この「両者が接続される回路の唐突さ、強引さ」は、実際の上演では「演出」によってクリア可能かもしれない。だがここには、作劇上の粗さやリーディング公演の段階であることにとどまらず、より本質的な問題が横たわっているのではないか。「ここ」と「そこ」、「日本」と「アフリカの僻地」のあいだにある「隔たり」──そう思い込んでいるが、本質的には同じ構造的暴力を有する──を架橋するには? それは、私たち自身の想像力の貧困の問題でもある。戯曲の問題提起の要でもあり、最大の難関をどうクリアするか。「かかってくる電話」の必然性を担保しつつ、どう強引さの違和感を払拭するか。上演に向けて期待と課題を記したい。

[撮影:大舘実佐子]

2019/10/06(日)(高嶋慈)

小嶋崇嗣「PARFUM」

会期:2019/10/01~2019/10/06

KUNST ARZT[京都府]

消費社会において、物理的実体としての「商品」に付随する「脇役」を用いてジュエリーを制作し、さまざまな価値の転換を図る作家、小嶋崇嗣。本個展では、プラモデルのランナー(組み立て前のパーツを枠の中に固定・連結する棒状の部分)と、「シャネルN°5」の香水瓶の蓋、それぞれを用いた2つのシリーズが展示された。

プラモデルのランナーを素材に用いたブローチのシリーズでは、通常は組み立て後に捨てられる端材を「ジュエリー」に仕立てることで、「無価値なゴミ」を「高価な宝飾品」へと転換させる。いずれも、突起のついた棒を立体的に交差させた構築的なデザインだが、それぞれのカラーリングは、ガンダム、エヴァンゲリオンなど戦闘ロボットアニメのメカを想起させる。実体的な機体がなくとも、特徴的なカラーリングによって「キャラクター=商品」を識別させる。例えば、コンビニ各社が看板に用いるカラーバーをミニマル・ペインティングに擬態させた中村政人の作品のように、「色という記号の抽出によって、ブランドやキャラクターを非実体的に想起させる」という点で、二重の意味での消費社会批判となっている。加えてここでは、一般的には「男性向け」であるプラモデル(の端材)を、女性が身につけるジュエリーに作り変えることで、「商品に内在するジェンダー」を転倒させるという戦略性も指摘できる。

RUNNER_brooch [撮影:畔柳尭史(Polar)]

一方、「シャネルN°5」の香水瓶の蓋を用いたジュエリーのシリーズ《PARFUM》では、多面カットが施されたガラスの蓋を宝石に見立てて、ネックレス、リング、ブローチが制作されている。ガラスの蓋は爪留めでセットされ、留め具などのパーツもすべてシルバーで作られ、ジュエリー制作の技術が基盤にあることがうかがえる。香水瓶は、香水を販売するための容器だが、消費者の欲望を刺激するためのブランド戦略の象徴とも言える装置だ。小嶋は、実体的な商品そのもの(液体としての香水)ではないが、消費を促すための記号として商品価値を支える存在を「ジュエリー=商品」に変換するという転倒の操作によって、「私たちの欲望や価値を支えているものは何か」「付随的な周縁部分にこそ商品の本質が宿るのではないか」という問いをあぶり出す。だがここで、シャネル自身が実は「イミテーションの宝石」を売り出した事実を思い出すならば、単にパロディや引用による消費社会批判にとどまらない、批判とオマージュを兼ね備えた両義性を見出せるだろう。

model: TANI MAO

加えて本展の構成は、「(不在の)身体と記憶」へと言及する拡がりを持っている。「N°5」が発売されたのは1921年であり、約100年間、世代や時代を超えて無数の女性たちがこの香りを身につけてきた。小嶋の作品は使用済みの香水瓶を用いており、身にまとうと、見知らぬ誰かの残り香が漂う。ジュエリーに使用した蓋以外の瓶でつくったシャンデリアが天上から吊られ、「N°5」が発売された時代のクラシックな壁紙が張られ、ジュエリーの置かれた背後の壁には、鏡が長年置かれていたような跡が残る。消費社会への批判とともに、「かつて身につけていた女性」への想像を促す、親密な空間が立ち上がっていた。

会場風景 [撮影:畔柳尭史(Polar)]

2019/10/01(火)(高嶋慈)

きたまり/KIKIKIKIKIKI グスタフ・マーラー交響曲第2番ハ短調「復活」

会期:2019/09/20~2019/09/22

THEATER E9 KYOTO[京都府]

「マーラーの全交響曲を振り付ける」という壮大なプロジェクトに挑む、ダンサー・振付家のきたまり。シリーズ第4弾となる本作は、マーラーの交響曲第2番「復活」が使用された。過去の3作品が上演された京都のアトリエ劇研は、2017年に惜しまれつつ閉館。同劇場のディレクターだった演出家・劇作家のあごうさとしを中心に新たに立ち上げた劇場「THEATER E9 KYOTO」のオープニングプログラムのひとつである本作は、「劇場の復活」という意味でも示唆的だ。舞踏出身の山田せつ子、バレエを基礎に持つ斉藤綾子という異なる出自を持つダンサーを共演者に迎えた本作は、それぞれの身体性の相違に加え、それを際立たせるソロ→デュオ→トリオという構成の流れ、扉の開放のタイミング、背後のスクリーンを染め上げるライブペインティングによる音と視覚の相乗効果など、演出力の高さが際立っていた。

冒頭から約30分ほどは、山田せつ子のソロが続く。変幻自在に展開し、掴みどころのないマーラーの楽曲に抗うように、陶酔とカタルシスの彼方へ押し流そうとする力に拮抗するように、ミニマルな微動に徹し、時に痙攣的に身を震わせる山田。音楽に支配されるのではなく、音楽を含むその場すべてを支配しようとする強い意志がみなぎる。重厚に張りつめた空気は、だが、山田が退場とともに開け放った扉から、外気と夕暮れの風景が流れ込んでくることで一新される。続けて、きたと斉藤のデュオが展開されるが、左右対称を保ったユニゾンの厳密性は、むしろ両者の身体性の違いを際立たせる。

[撮影:中谷利明]

きた、斉藤のソロを挟んで、3者が揃った後半のトリオは圧巻だ。腰を落とし気味に頭を左右にリズミカルに振り、マーラー(とその背後にある「ヨーロッパ」)を異化するようなきたの動き。両手を広げて天を仰ぎ、永遠に終わらない恍惚あるいは拷問のように、倒れるまで回転し続ける斉藤。毅然さを保ち、かと思うと2人を挑発するように撹拌的な動きを繰り広げる山田。重厚なコーラスが響き、仙石彬人によるOHPを用いたライブペインティングの投影が、無彩色からマーブル状に混じり合った鮮烈な色彩に背後の壁を染め上げていく。細胞の増殖、あるいは燃え上がる炎、極彩色に開く花びら、沸騰する赤い血潮。「なぜマーラーなのか」という問いを吹き飛ばす、「踊り続ける、なぜなら生まれてきてしまったから」とただ主張する強い3つの身体がそこにあった。

[撮影:中谷利明]

2019/09/22(日)(高嶋慈)

Art Project KOBE 2019:TRANS-

会期:2019/09/14~2019/11/10

新開地、兵庫港、新長田[兵庫県]

今秋、新たに開催された「Art Project KOBE 2019:TRANS- 」(以下「TRANS-」と略記)は、いくつかの点で、神戸ビエンナーレ(2007~2015)、港都KOBE芸術祭(2017)と続いてきた神戸のアートシーンの流れに一石を投じるものだった。まず、「ビエンナーレ」「芸術祭」という文言を外したこと。作家数を2名に絞ったこと。「美術館+まちなかの周辺会場」というテンプレからの脱却。そして、アクセスしやすい商業・消費の中心エリアから、より周縁部への移動。

こうした制度設計の方針転換に加え、内容面でも深化がうかがえる。「神戸ビエンナーレ」は、現代美術展に加え、いけばな、書道、創作玩具、コミックイラスト、大道芸、児童絵画などのコンペも多数含み、総花的で市民文化祭的な性格が強かった。打ち切りを経て、神戸開港150年を記念して2年後に開催された「港都KOBE芸術祭」は、神戸港の港湾に設置された作品をクルーズ船から鑑賞する試みを実施。詩人たちの詩句が記されたフレーム越しに現在の神戸を海上から眺め、近代都市の発展、戦災、震災などの記憶を現在の風景と重ね合わせる古巻和芳の作品や、戦前に台湾から神戸へ嫁いだ女性(たち)の語りを起点に、時代、国籍、状況の異なる女性たちの生を「窓からの眼差し」と「歌」によって共振させる川村麻純の作品が目を引いた。

一方、「TRANS-」の会場となるのは、近代に開港した神戸港より古く、日宋貿易の拠点として平清盛が拓いた歴史を持つ「兵庫港」、明治~昭和に歓楽街として栄えた「新開地」、マッチ、ゴム、ケミカルシューズなど地場産業で栄えた下町であり、外国人労働者も多く根付く「新長田」という港湾部~西部の3エリアである。都市機能の東進化、産業構造の変化、阪神・淡路大震災の打撃などにより、活気を失い寂れつつある。

参加作家のひとり、やなぎみわは、出身地である神戸市兵庫区の港を舞台に、移動舞台トレーラーでの野外劇『日輪の翼』を再演予定。従って美術展としては、もうひとりの参加作家、グレゴール・シュナイダーによる実質上の個展といえる。シュナイダーの《美術館の終焉―12の道行き》は、言わば「ディープな神戸ツアー」。かつての歓楽街や高度経済成長を支えた労働者街に点在する複数スポットを巡礼のように辿る仕掛けにより、華やかで祝祭的な「芸術祭」が抑圧しがちな歴史の暗がりを立体的に浮かび上がらせた。

各スポットは「第1留~第12留」まで番号が振られており、タイトルの「12の道行き」はキリストの受難の道を指す。既存の建築や施設に残る痕跡をなぞり、時に大胆に介入の手を加えつつ、パラレルワールドや悪夢のような光景を出現させる。特に印象深いのは、第3留、第4留、第8留、第9留、第12留だ。《消えた現実》と題された「第3留:旧兵庫県立健康生活科学研究所」は、感染症や食品衛生などの検査や研究を行なっていた施設である。床、壁、天井、柱などすべてが真っ白に塗られた室内空間は、脅迫的な衛生観念や管理権力の浸透を、その暴力的な白さでもって体現する。一方、無残に荒らされて物品が散らかった研究室は、バイオハザードの事故現場に足を踏み入れたような錯覚をもたらす。その想像に実体的な恐怖感の輪郭を与えるのは、「動物試験室」と掲げられた部屋、動物用と思われるタイルの洗い場、そして場違いなまでにカラフルな原色で塗られた檻など、かつて営まれていた現実の痕跡とシュナイダーによる介入が相乗効果をもたらすからだ。

グレゴール・シュナイダー《美術館の終焉―12の道行き》

第3留:旧兵庫県立健康生活科学研究所 《消えた現実》

[写真:表恒匡]

「第4留」の《条件付け》は、100m以上続く地下通路に設置された通路状の構造物である。見かけは地下通路とそっくり同じ壁と柱が連続するが、扉を開けて中に入ると、白い浴室、真っ暗な部屋、浴室、真っ暗な部屋……が交互に続き、無限回廊か醒めない悪夢にはまり込んだかのようだ。また、《白の拷問》と題された「第9留」は、同じく地下鉄の長い地下通路に設置した作品だが、扉の先には、左右対称に扉が並ぶ白い廊下が出現する。これは、アメリカ軍がキューバに秘密裡に設けたグアンタナモ湾収容キャンプ内の施設を、収監者の証言を元に再現したものだ。「白」という色が帯びる排他性、均質性、幾何学的な規則性に支配された空間は、「究極的に合理的であることは、非人間的である」ことをまさに体感させるとともに、管理権力が「日常」のすぐ傍に遍在していることを示唆する。

グレゴール・シュナイダー《美術館の終焉―12の道行き》

第9留:神戸市営地下鉄海岸線・駒ヶ林駅 コンコース 《白の拷問》

[写真:表恒匡]

一方、「人の生活の痕跡」に目を向けるのが、「第8留」と「第12留」。《住居の暗部》と名付けられた「第8留:神戸市立兵庫荘」は、低所得の男性勤労者のための一時宿泊施設として、港湾労働者の多い居住区に1950年に開設され、昨年まで利用されてきた。だが内部は、廊下、二段ベッドの並ぶ居室、食堂、トイレなどすべてが真っ黒に塗りつぶされ、鑑賞者はライトを手に暗闇を彷徨う。文字通り、闇に葬られたかのような黒化した空間だが、目を凝らせば、ベッド上に放置されたタオルや散乱したゴミが認められ、「不在」と「痕跡」を同時に突き付ける。また、最後の「第12留:丸五市場」は、震災で奇跡的に火災を免れ、細い路地が迷路のように続く古い商店街である。「第1留」と連動しており、「第1留」で3Dスキャンされた高齢者たちのアバターが、スマホのアプリを通して画面内に出現するという仕掛けだ。不条理、暴力性、痕跡の抹消、不在や空白といったモメントを辿ってきた最後に、(亡霊的な仮象であっても)人の存在を蘇らせたいというかすかな希求が感じられた。

グレゴール・シュナイダー《美術館の終焉―12の道行き》

第12留:丸五市場 《死にゆくこと、生きながらえること》

[撮影:筆者]

ただし、空き家を会場に日時限定のパフォーマンスが行なわれる「第6留」は、ステレオタイプなジェンダーの再生産という点で疑問が残った。一階の浴室では、曇りガラスの向こうで、長い黒髪の女性がシャワーを浴びている。二階では、雑然と散らかった部屋で、引きこもり状態の男性が観客に背を向けて横たわる。「引きこもり=男性」というステレオタイプなジェンダー観。窃視的な視線の対象となり、「服を脱ぐ」のはなぜ「女性」なのか。ここには、ステレオタイプや既存の権力構造の再生産にアートが与してしまうことに対する自覚的な反省は見られない。画期的な企画であっただけに惜しまれる。

追記:主催者側によると、シュナイダーはパフォーマー募集にあたり、 「階のジェンダー指定はないが、男女両方を入れること」を望んでいたという。筆者の見た日はたまたま1階が女性、2階が男性パフォーマーであり、別の鑑賞日には、逆パターンや両階とも同性の場合もあった。

公式サイト:http://trans-kobe.jp/

関連レビュー

2019/09/13(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)