artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

地点『ハムレットマシーン』

会期:2019/10/24~2019/10/31

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

シェイクスピアの『ハムレット』を下敷きに、さまざまなテクストの引用を散りばめて解体/再構築したハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』。そのテクストをさらに切り刻み、関連する複数の他のテクスト(同じミュラーの『シェイクスピア 差異』、ブレヒト、イェリネク、ギリシャ悲劇『エレクトラ』など)から引用した断片を接合したのが、地点の『ハムレットマシーン』である。解体され、接ぎ木されたテクストにさらに接ぎ木を施す、いわば二重化された解体のアクロバティックな作業だが、序盤→中盤→終盤という(ある意味わかりやすい)線的な進行により、骨格が浮かび上がる。

床面に矩形に敷き詰められた真っ赤なカーネーションが、ブラックボックスの空間に際立つ。そこに俳優たちが死体/胎児のように丸まって横たわる。仰向けの身体を板で覆い、頭だけを出した中央の一人は、棺に納められた死者を擬態する。壁際には、聖母子の絵画を掲げ持ち、聖母と同じく青い衣をまとった者が立つ。だが、「母」に捧げる花と聖母子像とは裏腹に、そこで繰り出されるのは、「夫を殺して王位を奪った男と通じた罪深い存在」である母親への弾劾であり、純潔の象徴である聖母/その裏返しである「罪」「不貞」「穢れ」への強い嫌悪、処女/娼婦というダブルスタンダード、そして、結婚、血、死、出産をめぐる断片化された言葉の暴走する群れだ。女性の性と生殖を管理/抑圧しようとする父権的政治機構が、元の文脈から引き剥がされた台詞の多層的なコラージュと再配置によって浮上する。赤いカーペットのように敷き詰められた花は、血にまみれた死産の床であり、死者のために飾られた褥であり、血塗られた花で飾り立てられた初夜の新床である。その上を、(オフィーリアの)産まれなかった赤ん坊たちがのたうち回り、「オギャア」という奇怪な叫びを黄泉の国から執拗に響かせる。父権的政治とその抑圧が存続する限り、死者たちは「死ぬことができない」のだ。

撮影:寺司正彦

中盤では、「英雄」として崇められる「死」を挟み(だがそれは「ハムレットホホ」という言葉遊びとその反復によってたびたび脱力化される)、スターリン、毛沢東、ナチズム、ポルポト派といった具体名とともに、父権的イデオロギーと抑圧、虐殺が語られる。だが、勇ましいラッパが吹き鳴らす国歌は、何度も咳き込んで中断されて完遂できず、綻びの相を見せ始める。「父=支配者の棺を暴き、死体を刻んで民衆に分け与える」という台詞は、底にあるカニバリズム的欲望とともに、他者の書いたテクストの解体と咀嚼についてもメタ的に示唆する。

そして、引きずり倒された巨大な記念碑を経由して、デモや暴動といった権力装置への抵抗や社会変革へとなだれ込む。この終盤では、俳優たちが手に持った小道具が、劇的な意味の変容を遂げる。「棺」であった板はバリケードや防弾ガラスに、「剣」であったビニール傘は広げられ、催涙弾を防ぐ道具、さらには雨傘革命を示唆する。執拗に発せられていたスモークは、警察や機動隊の放つ催涙弾の幕となる。また、俳優の一人が「マスク」を付けたまま発話していた意図も明らかになる(上演直前の10月初旬、香港政府はデモ参加者に対して「マスクの着用禁止」を打ち出した)。

撮影:寺司正彦

もとの文脈から切断されたテクストの断片どうしが、俳優の過剰なまでの運動量とポリフォニックな並置によって、潜在的な意味を引き出され、乱反射し合う。ミュラーがテクストを書いた歴史的時代背景(1956年のハンガリー暴動、1968年のプラハの春とその鎮圧など複数の抵抗運動が指摘されている)と、「現在」(雨傘革命、香港デモ)が多重化して胚胎する。書かれたテクストも、その「上演」も、具体的な時空間からは切り離して存在しえない。「シェイクスピアは時代を映す鏡だったが、我々の希望は、その鏡がもはや映し出すことのない世界」というミュラーの批判は、本作中の台詞としても発話されるが、そのミュラーに対するさらなる批判的応答が地点の本作だと言える。

ラストシーンでは、俳優たちは冒頭と同じく再び、花に埋もれ棺に納められた「死体」を囲むように地に倒れ込み、弔いの鐘の音が静かに鳴り響く。それは、「純潔を守る」という押し付けられた「名誉」のために死なねばならなかった女性たちの死体なのか、抑圧的な政治機構やデモの犠牲者たちなのか、それとも父権的な政治機構そのものの「死」なのか。再び響く「オギャア」という声は、もはや死んだ赤ん坊の声ではなく、希望の萌芽となるのだろうか。

2019/10/30(水)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2019|チョイ・カファイ『存在の耐えられない暗黒』/サイレン・チョン・ ウニョン『変則のファンタジー_韓国版』

ロームシアター京都 ノースホール、京都芸術劇場 春秋座[京都府]

KYOTO EXPERIMENTには3度目の登場となるチョイ・カファイ。TPAM2018で「ワーク・イン・プログレス」として上演された同タイトル作品の完成版が上演された。基本的な構成は、以前にレビューしたTPAM上演作品とほぼ同じなので、詳述は割愛するが、「イタコの口寄せで土方巽の霊を降ろすとともに、ダンサーの身体に付けたモーションキャプチャーによって土方の3Dアバターの映像を生成し、共演する」というものだ。TPAM上演作品から尺を縮め、より「ダンスパート」を重視した構成は良かったが、思考実験としての切れ味の鋭さよりも、むしろ「ダンサー、捩子ぴじんの生身の身体の運動精度」に目がいく逆説的な結果を感じたことは否めない。

[Photo by Kim Saji (umiak), Courtesy of Kyoto Experiment.]

ただ、KYOTO EXPERIMENT 2019の最後を飾るプログラムとして上演された、サイレン・チョン・ウニョン『変則のファンタジー_韓国版』を見ることで、浮かび上がってきた対照性がある。『変則のファンタジー_韓国版』は、1940年代末の韓国で生まれ、50年代に黄金期を迎えた後、60年代に急速に衰退した「ヨソン・グック(女性国劇)」(女性のみで演じる音楽劇)のリサーチを元に、男役を志して継承に励む女優の生き様と、韓国唯一のゲイコーラスグループG_Voiceの歌が交錯する、ドキュメンタリー色の強い演劇作品である。男役への憧れと師匠との確執、「ヨソン・グック」の舞台に立つ機会がない焦り、極貧生活について語る女優に対し、自分たちの辛い境遇や誇りを歌詞にのせて歌い上げるゲイコーラスが応援歌のように応答し、交差し合う。両者はラストシーンで共に同じ舞台に立ち、ミラーボールの光とクラブミュージックのビートに包まれて歌い踊る祝祭的な空間を立ち上げる。それは、「ほとんど舞台に立てない役者とアマチュアのコーラスが今ここでは主役である」という感動に加え、「(ヘテロセクシャルやシスジェンダーという)『男性』規範の外にある生(性)を生きる者どうしが連帯と祝福を示す、強いメッセージに満ちている(男役のメイクや「着替え」のプロセスを見せる演出は、「ジェンダーは固定的なものではなく、外見や身振りの模倣と反復によってパフォーマティブに生成される」というジュディス・バトラーの言を示すとともに、女優の独白には「ジェンダーを越境して演じること」への欲望がにじむ)。

[Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment.]

[Photo by Yuki Moriya, Courtesy of Kyoto Experiment.]

ここで、カファイ作品との対比で興味深いのは、記憶の継承をめぐる、映像と生身の身体の取り扱われ方だ。「ヨソン・グック」では、師匠と一対一で向き合い、発声や身振りを真似て習得する口頭伝授が行なわれると女優は語る。彼女の独白の合間には、リサーチで収集した膨大な記録写真や新聞記事がスクリーンに投影されるが、それらは細部が不鮮明にボケたエフェクトをかけられ、多重的に重なり合い、明確な像を結ぶことも意味を読み取ることも困難だ。黄金期を支えた役者は既に世を去り、「ヨソン・グック」の人気も廃れ、「もはやアクセスできない記憶」だけが亡霊的に浮遊することが示される。だが、朗々とした発声と身のこなしで男役の演技を披露する女優の身体は、10年以上に及ぶ「振り写し」によって身体的に蓄積された記憶の圧倒的な存在証明を物語る。ジャンルとしても、人々の記憶からも消滅した「ヨソン・グック」だが、「今ここにある彼女の身体のなかに残っている」その確かさが、映像との対比によって圧倒的な存在感を放つ。

一方、カファイ作品では、土方の踊りを、記録映像を参照した捩子ぴじんの身体を介して、3Dアバターとして生成する。ここでは、(振り写しで)記憶を継承した生身の身体はないが、映像だけが過剰かつ浮遊的に存在する。その「浮遊感」は(3D映像がもつ「カメラの視点」の自由な移動性によってより強調される)、物理的「重力」からの解放であるとともに、神格化や「オリジナル」という「重力」圏からの解放のもくろみでもある。その先には、例えば、将来的に、AIが膨大なダンスの記録映像を学習し、ダンサーの動きを筋肉レベルで解析し、3Dアバターに「振付」を施したとしたら、「ダンス」を生成したと言えるのか?といった、「ダンスとテクノロジー、身体、オリジナル」をめぐる問いの連鎖がある。KEX 2012で上演された『Notion: Dance Fiction』と同様、(本物かニセモノか、オリジナルかコピーかといった二元論を超えて)「問いを触発する装置」としてのあり方にカファイ作品の本領がある。またこのように、過去作と新作、他のプログラム作品との比較によって新たな角度から光が当てられる点も、10年継続するフェスティバルならではの層の厚みや醍醐味である。

チョイ・カファイ『存在の耐えられない 暗黒』

会期:2019/10/05~2019/10/06

会場:ロームシアター京都 ノースホール

サイレン・チョン・ ウニョン『変則のファンタジー_韓国版』

会期:2019/10/26~2019/10/27

会場:京都芸術劇場 春秋座

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

関連レビュー

TPAM2018 チョイ・カファイ『存在の耐えられない暗黒(ワーク・イン・プログレス)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2019/10/26(土)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2019|アミール・レザ・コヘスタニ/メヘル・シアター・グループ『Hearing』

会期:2019/10/24~2019/10/25

京都府立府民ホール “アルティ”[京都府]

イラン出身の脚本家・演出家、アミール・レザ・コヘスタニによる、非常に緻密に構築された構造を持つ会話劇。男子禁制の女子寮で「部屋から男の声が聞こえた」という告発のドラマが、相互監視社会、冤罪やデマの心理、トラウマ的な記憶の反復、女性差別、そして死者との対話への希求といったテーマを浮上させる。さらに、ヘッドセットのビデオカメラによるライブ映像の投影、観客席を含む劇場空間を上演の一部に組み込む秀逸な仕掛けにより、虚実の境界や時空間を曖昧に攪乱させ、「遠く離れたイラン(の閉鎖性や抑圧)」と「日本の劇場という今ここ」を鮮やかに接続させていく。

事件の発端は、イスラム教の戒律に従い、男性の出入りが禁じられている大学の女子寮で、「ネダの部屋から男の声が聞こえた」という匿名の密告の投書だ。規則違反の疑いをかけられたネダと、密告を疑われたサマネの2人は、寮の監督生に代わる代わる呼び出され、尋問を受ける。ネダとサマネの言い分は食い違い、証言は二転三転し、サマネは密告の投書を書いたのは自分ではないと頑なに否認し、別の学生の名前を挙げる。また、監督不行き届きとなる自身の身を案じて保身に走る監督生も、事件の夜に無断外泊していた(公然の)事実が明らかとなる。誰もが秘密を抱え、想像で(しかないからこそ)膨らんだ妄想がデマとなり、疑心暗鬼や対立が深まっていく。また、「監督生」役の俳優が、舞台上ではなく観客席にいる演出は、相互監視社会や閉鎖的な集団内部での責任転嫁が、安全に隔離されたフィクションの内部ではなく、(傍観者という名の共犯者である)観客自身が属する共同体の問題であることを突きつける。

ここで秀逸なのは、同じ台詞が何度も反復され、次第にズレを生じさせながら、パラレルワールド的な複数の事態を分岐的に再生させていく構造だ。そのリフレイン/差異の手法は、「視点が変われば見えるものが違ってくる」という事態(=黒澤明『羅生門』[原作は芥川の小説『藪の中』『羅生門』])を突きつけ、「唯一の真実」を拡散的にぼやけさせるとともに、安定した線的な時間軸を撹乱させ、トラウマ的な記憶が反復し続ける時空のループにはまり込む。「確定された過去」など存在せず、あるのはただ、不確かな複数の可能性がもつれあった交錯だけだ。だが私たちは、誰の(悪夢的な)記憶、誰の(「過去を書き換えたい」という)願望を見ているのか。

Photo by Kai Maetani, Courtesy of Kyoto Experiment.

こうした不穏な構造を支えるもうひとつの秀逸な仕掛けが、俳優が装着したヘッドセットのビデオカメラの映像がスクリーンに投影される(ように見える)というものだ。それは、「語り手の視点をリテラルに投影する」という了解を(その視野の限定性も含めて)観客の意識にまずは植え付ける。だが真にスリリングなのは、この前提事項が(秘かに)崩されるプロセスだ。「2分だけ、サマネと2人で話したい」と監督生に言ったネダは、サマネとともに舞台上から姿を消し、「どこへ行くの」「付いてこないで」という2人の声だけが流れる。無人の舞台上には、無言で階段を降りていくネダの後を執拗に追う、不安定に揺れるカメラの映像が流れる。青みがかった暗い色調、不鮮明さ、「ノイズ」の混入は、いかにもそれが「ネダを追って階段を降りるサマネの視線」のライブ中継であるかのような装いを与える。だが、映像の端に、階を示す「6、5、4、3……」という数字がよぎることに注意しよう。劇場の物理的空間と地続きであると見せかけた、「7階建ての大学寮」というフィクションの空間への転移。それは、「ネダを追うサマネの視点」の追体験ではあるのだが、スクリーンに投影された映像自体はライブ中継ではありえず、別撮りされたものである。「映像」の信憑性を逆手に取り、現実とフィクションの境界を曖昧に攪乱させる仕掛けは、「(監視カメラの)映像は不鮮明で顔が分からないから、証拠にならない」という(繰り返される)劇中の台詞ともメタ的に共鳴する。

Photo by Kai Maetani, Courtesy of Kyoto Experiment.

ここでは、ビデオカメラ=俳優の身体との一体化/乖離が同時に起こっているのだが、このトリックが戦慄的な効果を上げるのが、後半のシーンだ。「早くネダを呼んできて」と命じる監督生に、サマネは「ネダは来られない」と応じる。そこに、「来たわよ」というネダの声だけが響き、無人の舞台上のスクリーンには「舞台上から観客席を眺める」ビデオカメラの(不穏に歪んだ)映像が映し出される。幽霊の付けたヘッドセットカメラのライブ映像。物理的身体は見えなくとも、「幽霊」は舞台上を歩き、彼女の視線は実体化され、私たちはその眼差しに晒された自分たち自身を見る。ここで「来たわよ」という台詞の効果的なリフレインは、劇の進行に従って二重、三重の意味を内包し、複数のレベルを往還する。「呼び出しに応じて来た」という物語上のレベル。同時にそれが冒頭の登場とともに発せられていたことを思い返せば、「俳優の身体が舞台上に現われた」というリテラルなレベルとしても機能する。そして幽霊の出現を告げる宣言。

このネダの「幽霊」とサマネは時空を超えて会話し、「事件」後のネダの人生が語られる。15年が経ち、「今」は34歳の主婦となり、子どもを育てていると語るサマネは、自分の軽率な行動の赦しを乞う。一方ネダは、寮を追い出され、保守的な管理体制に反発し、イランからスウェーデンへと出国するが、デモに参加して負傷した迫害の事実が立証できず、強制送還されてしまう(子どもの死産も暗示される)。彼女の死の理由が強制送還にあるのか、死産のショックなのか、それらが複合的に絡んだ自殺なのかはわからない。ただ、「ここでは自転車を買って配達係をしている」と語るネダの声と街路を滑るように映していく車載カメラの映像は、つかの間の解放感に満ちている。それは、女性が自転車に乗ることを禁止するイランでは叶えられない、ネダの願望が投影された世界だ。トラウマ的に反復される記憶に亀裂を入れるように、邂逅と赦しと解放の時間が訪れる。

Photo by Kai Maetani, Courtesy of Kyoto Experiment.

終盤では再び時空が巻き戻り、「リュックを背負って大学寮を出ていく」ネダとサマネの会話が再現/反復される。「ここから出ていく」というネダの台詞には、何重もの意味が胚胎する。女子寮から、女性に抑圧的な社会から、イランからヨーロッパへ、そして「舞台上から」の文字通りの退場。だが、(私たちが「彼女の死」という事実を通して既に知っている)その「脱出」の失敗は、ビデオカメラの映像によって上書きされる。舞台を降り、扉を開け、劇場のロビーをさ迷うも、「出口の外」へは出られず、閉じ込められたままの視線。「上演の終了」とともに私たち観客は悪夢にはまり込んだような出口なしの時空間から解放され、「外」に出られるが、そこには舞台上と同様、見えない無数のネダたちが蠢いている空間なのだ。いやそれは、終盤、ヘッドセットカメラを舞台上で「交換」したサマネ──彼女もまた、主婦として家庭内という倦んだ閉域を生きる者である──のさ迷う視線でもある。本作では、ヘッドセットカメラは何度も手から手へと「交換」され、語りの主体も交換可能なものとして不安定に揺らぐ(サマネと会話を交わすネダの「幽霊」の語りは、客席に座る監督生役の俳優が担う)。カメラの視点(見る・目撃する主体)も、語りの主体も人称的輪郭が曖昧に溶け合って融解し、「見る主体」であるべき私たち観客をも取り込んでしまう。日常空間を反転させて飲み込んでしまう恐るべき構造を持った本作は、抑圧された女性たちの見えない亡霊が徘徊する世界として、現実空間の「見え方」を介入的に書き換える。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

2019/10/25(金)(高嶋慈)

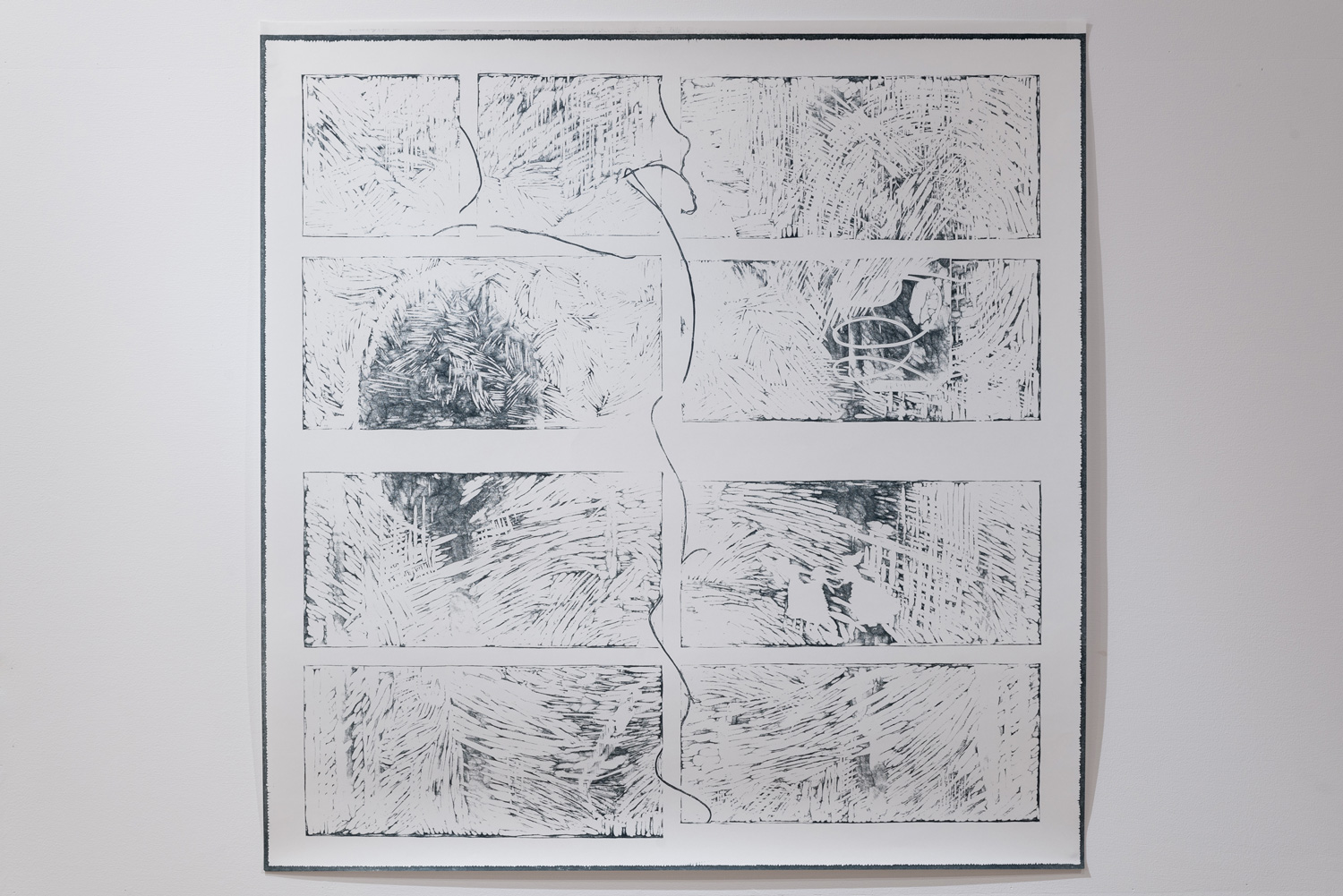

教室のフィロソフィー vol.12 桐月沙樹「凹凸に凸凹(おうとつにでこぼこ)─絵が始まる地点と重なる運動―」

会期:2019/10/12~2019/10/27

ギャラリー崇仁[京都府]

「教室のフィロソフィー」は、京都市立芸術大学の移転予定地にある元崇仁小学校の空間をリノベーションした「ギャラリー崇仁」を会場に、卒業生や大学院修了生の作品を個展形式で連続紹介するシリーズ。vol.12となる桐月沙樹は木版画家であり、版木となる板の「木目」を活かし、例えば少女が浮かぶ水面の波の連なりに「木目」を見立てるなど、絵の一部として取り込む繊細な作品を制作している。それは、板の表面にある「木目」という所与の条件を排除/透明化するのではなく、肯定して見つめる地点から出発し、版木自体の物質性と彫られるイメージとを同一表面上に共存させる行ないである。

本展では、1枚の版木を刷った後に彫り足し、再び刷っては彫り足す行為を繰り返して、計9点の木版画が制作された。1枚目、2枚目、3枚目……と辿っていくうちに、木目がそのまま写し取られた黒い地のなかに、初めはおぼろげで断片的なイメージの萌芽が顔を出し、植物が根や葉を広げるように少しずつ像を結び、出現したモチーフどうしが枝葉のように絡み合い、やがて飽和状態に達していく。時間的経過とともに、一枚の絵が少しずつ「動く」動態的なプロセスを私たちは眼差すことになる。ロープの曲線の不自然な分断は、それが絡み付く「窓枠」の遅れた出現によって理由が明らかとなり、その窓枠にはさらにツタが絡み付く。一方、木目=波立つ水面には少女が飛び込み、あるいはたゆたうように身を委ね、「窓」が切り取るフレーム内は激しい水流の川面となる。それらすべてを、波打つカーテン(?)の模様のドットが覆い、画面を白い光の乱舞のように浸食していく。この「白」=彫り跡はやがて画面を食い尽くし、後には黒い窓枠だけが残されるだろう。「版木に線を彫り重ねる」行為が、イメージの出現であると同時に消去でもあり、新しく何かを付け加える行為が自己破壊的な性質を帯びるという両義性を突き付ける。と同時に、この「黒い窓枠」は、グリッド構造、さらには漫画のコマ枠や映画フィルムのコマの連続を連想させ、「時間」を表現する視覚装置を自己言及的に提示してもいる。

[撮影:上原徹]

[撮影:上原徹]

だが、ほぼすべてのイメージが(自己)消滅し、構造だけが露わとなったかのような後に、最後の9枚目で、ある「逆転」が起きていることに注意しよう。インクの載っていた層(=「窓枠」、つまり彫られていない元の版木の表面)をさらに彫り進めることで、「高低差」がリセットされ、今まで(そこに存在していても)見えていなかった彫りの痕跡が新たな線として浮かび上がり、イメージの兆しとして立ち上がり始めるのだ。そのかすかな兆しの行く末を想像することは、見る者に委ねられている。

[撮影:上原徹]

可視的ではなくとも、そこに存在する過去の営みの痕跡に、目を凝らすこと。それは木版画というメディアにおける実験であると同時に、「元崇仁小学校」という開催場所について思考することとも繋がっている。崇仁地域はかつて西日本最大の被差別部落であり、さまざまな人々の記憶(そこにはここで開催された展覧会の記憶も含まれる)を内包した校舎のギャラリーは、京都市芸の移転に伴い、来年3月には閉鎖され、将来的には解体される。上書きによる痕跡の完全な抹消ではなく、「更地」を潜り抜けた先に、それでもなおどう痕跡に目を凝らすことができるか。木版画というメディアの特性と場所の持つ意味を交差させた、秀逸な個展だった。

2019/10/20(日)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 2019|ネリシウェ・ザバ『Bang Bang Wo』『Plasticization』

会期:2019/10/19~2019/10/20

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

南アフリカ出身の振付家・パフォーマー、ネリシウェ・ザバによるダブルビル公演。1本目の『Bang Bang Wo』は、中国語で「help」を意味する言葉をタイトルに冠したレクチャー・パフォーマンスである。「アフリカへの支援」についての批判的省察が、「穀物の詰まったビニール袋を運び、積み上げる」という行為とともに淡々と語られていく。南アフリカの失業率と黒人の人口比率は、ともに約1/4であること。物乞いのリアルな擬態。列挙されるメイドの名前と性格、低い最低賃金。ヨーロッパからの「支援」が実質的には「海外投資」であること。国際的な人道支援機関やNGOによる「支援」が、設立理念は崇高でも、長期化とともにビジネスに転じてしまう事態。「60年間に渡る支援は、依存関係を生み出してしまった」という声が響く。彼女はまた、黄土色、黒、白、茶色の色ごとに詰められた穀物の袋を手に取りながら、「ソルガムきび」の高い栄養価などの「優秀さ」を、(ヨーロッパの植民地主義者が持ち込んだ穀物である)小麦と比較していく。この「ソルガムきび」からつくられる酒とともに祭りで踊られる「ズールー人のダンス」は、「ライオンや水牛など観光客の人気ランキング上位5位」の「次」に人気であるとザバは言う。民族文化の観光資源化とともに、観光客にとって「動物に等しい存在」であることの揶揄ともとれる。

こうした彼女の語りは、声高な主張や生真面目なレクチャーというよりも、脱線やアドリブを交えた、半ば言いっ放しのような「ゆるい」スタイルで発される。それは、「字幕操作」を務める伊藤拓也(演出家として活動)との即興的なやり取りや、伊藤自身の「コメント」の介入とも相まって、独特のライブ感に満ちた魅力を湛えている。一方で彼女は、観客の期待に反して終始、「一切、ダンスを披露しない」という貫徹した態度を取り続ける。それは、「私はフェスティバルから『支援』を受けている」という一言が示唆するように、鍛えられた身体とテクニックによる「ダンス」が「商品」として消費され、消費資本主義へと回収されることへの抵抗でもある。

ぶっきらぼうで投げやりな語り口とは対照的に、ザバは、奥の壁際に置かれた穀物の袋をひとつずつ舞台前景に運び、色ごとに間隔を合わせ、几帳面に積み上げていく。「支援物資」である穀物の詰まった袋が、彼女と観客との間に立ちはだかる「壁」を築いていく皮肉。ラストシーンでその「壁」には、ヒッチコックの『鳥』を思わせる鳥の群れの映像が投影される。それは、「支援物資」に群がる難民だろうか、それとも「支援」を名目に投資や資源に群がり食い尽くそうとする資本主義のメタファーだろうか。

[Photo by Takuya Matsumi, Courtesy of Kyoto Experiment.]

一方、2本目の『Plasticization』では一転して、身体表現のみによる強靭な批判が展開される。プラスチックバッグをエプロンのように身につけ、同じ素材でつくったウサ耳付きのマスクをかぶり、片足に真っ赤なハイヒール、もう片足にトゥシューズという出で立ちで現われたザバ。その足取りは優雅さとは程遠く、矯正装置を付けられたようにぎこちなく、足を引きずりながら歩く姿は痛々しい。彼女はエプロンをほどき、立方体型のバッグの中に身を押し込む。バッグから突き出された、ハイヒールとトゥシューズを履いた2本の脚が絡み合う。次にザバは、両腕にそれぞれ長靴とスニーカーをはめ、ステップを踏みつつ、床の拭き掃除のような動作をしてみせる。次第にバッグ自体が有機的な生き物のように見えてくるが、ザバ自身の身体そのものは中に隠されて見えない。

ラストはハイヒール、トゥシューズ、長靴、スニーカーをそれぞれ履いた4本の手足が愛撫し合い、絶頂にもだえる。「美」という被膜を被った身体の矯正、断片化された女性身体のフェティッシュ化、家事労働、バッグに押し込まれて運ばれる身体が暗示する不法越境や人身売買。「女性の身体」を意味づけ、取り囲む事態のさまざまなメタファーが、ひとつの身体に重ねられ、グロテスクに歪めていく。

[Photo by Takuya Matsumi, Courtesy of Kyoto Experiment.]

『Bang Bang Wo』は40分、『Plasticization』は20分という短めの作品だが、前者では「穀物の種」を観客に配り、後者では観客にキスの「サービス」をしながら入場するなど、観客を巧みに巻き込みながらユーモアと辛辣さを放つ、理知的な2作品だった。

公式サイト:https://kyoto-ex.jp/2019/

2019/10/20(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)