artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

ダレル・ジョーンズ『CLUTCH』

会期:2018/08/03~2018/08/04

ArtTheater dB KOBE[兵庫県]

昨年のKYOTO EXPERIMENT 2017での上演が中止となり、約1年後に実現した神戸上演でやっと見ることができたダンス作品。なぜ神戸で上演されたかというと、昨年5月に神戸のDANCE BOXにて滞在制作を経た作品だからだ。ダレル・ジョーンズは、アメリカの黒人やラテン系のゲイカルチャーの中で発展した「ヴォーギング」というダンスのスタイルを取り入れ、身体表現を通して自身のセクシャル・アイデンティティや抑圧のメカニズムについて問うてきたダンサー、振付家である。「ヴォーギング」の名称は、ファッション雑誌『ヴォーグ』のモデルのようにポージングを決めながら踊ることに由来する。本作『CLUTCH』でも、DJが刻むビートの高揚に合わせ、ジョーンズは同じく黒人の出演者2名とともに、蠱惑的なポーズを取り、あるいはランウェイを歩くモデルのように腰をくねらせながら高速でターンを決めてみせる。中盤では弁髪のように垂れ下がったカツラを装着し、トランスの集団的な高揚とも威嚇し合う獣ともつかない、ヘッドバンキングを繰り出す。

ただ表面的にクラブカルチャーを取り入れたというのではなく、ある種の両義性、メタフォリカルな戦略性、そして「儚さの美学」があることが特徴だ。蠱惑的なポーズや肢体を見せつけるようでいて、その身体は同時に硬い防御の殻を纏っている。見る者の視線を吸い寄せながら、欲望の眼差しをはね返す鎧のような緊張感が常に漂う。闘争的であり、解放感にも満ちている。その両義性は、例えば、途中で彼らが身に着ける「何重ものメタリックなバングル」に象徴的だ。暗転した暗闇の中でバングルがカチャカチャと硬質な金属音を響かせる時、それは鎖や手枷のような拘束具を想起させる。一転して明るい照明が付くと、彼らの激しい動きに合わせてキラキラと光を放ち、魅了する装身具となる。とりわけ終盤にかけては、ゲイのアーティストの多くに共通してみられる「儚さの美学」が感じられ、繊細にして強い印象を残した。高いヒールのサンダルを履いた相手の足を愛撫するようにゆっくりと持ち上げると、ヒールに付けられたクリスタルパーツが足の動きに合わせて光を放ち、ミラーボールに包まれた空間へと変貌する。ペットボトルを股間にあてがい、ぶちまけた水を相手に飲ませるラストシーンは、露骨なメタファーの中に、水しぶきに反射した光が見せる幻想的な美しさが同居する。彼らはその粒立ちの光をひと時浴びて祝福的な空間に浸された後、再び暗闇の中へと姿を消していった。

[Photo: junpei iwamoto]

2018/08/03(金)(高嶋慈)

原田裕規「心霊写真/マツド」

会期:2018/07/01~2018/08/05

山下ビル[愛知県]

今年4月に東京のKanzan Galleryで開催された「心霊写真/ニュージャージー」展、そして続編の「心霊写真/マツド」展へと展開する原田裕規の関心は、おそらく、「ファウンドフォト」という手法ないしは問題機制をめぐり、匿名的な市井の撮影者/アーティスト/キュレーターという「複数の主体の座」の侵犯や撹乱にある。

先行する「心霊写真/ニュージャージー」展と同様、本展は以下4つの構成要素からなる。1)清掃やリサイクル業者から原田が引き取った、「捨てられるはずだった写真」の膨大な山。「心霊写真」というタイトルが呼び起こす期待とは裏腹に、それらは家族や友人のスナップ、行事や旅行先での記念撮影、風景写真など、ごく普通のアマチュア写真であり、モノクロとカラーが混在する。一部は輪ゴムで束ねられ、「飛行機」「宴会」といったグルーピングが読み取れる。「謎の静物」「花、オールオーバー」などの分類メモを原田が記した付箋が付けられたものもある。2)一部のみが大きく引き伸ばされ、ネガポジ反転した画像。スマートフォンのネガポジ反転機能を用いると、「元の正しい色調の画像」が液晶画面内に浮かび上がる。3)上述1)の写真から選ばれ、額装された写真。4)「百年プリント」と書かれたDPE袋と、郊外の平凡な風景を写した写真。その表面は時間を経たように黄ばんでいるが、この「黄ばみ」は原田によりPhotoshopで補正された人工的な着色である。

《百年プリント:マツド》

ここで、ファウンドフォトを用いた例として、例えばフィオナ・タンの《Vox Populi(人々の声)》や木村友紀のインスタレーション作品が想起される。《Vox Populi(人々の声)》は、展覧会開催地に住む人々からタンが収集したアマチュア写真を、構図や被写体の人数、ポーズ、撮影シーンなどでグルーピングし、ある地域や文化圏の住民が無意識的に共有する「写真のコード」のマッピングを浮かび上がらせようとする試みだ。また、木村友紀は、「発見された写真」を元の文脈からズラし、ある形態や色彩といった細部をトリガーに、別の写真やオブジェと接続させて読み替えるインスタレーションを制作する。こうしたタンや木村と異なり、1)での原田は収集した写真を一方では方向づけてコントロールしようとしつつも、半ば放棄している。観客は、「整理途中の写真の山」を実際に手に取って一枚ずつ眺めることができ、組み換えて別のグルーピングの束をつくることも許可されている。つまり観客が目にするのは、アルバムから引き剥がされて元のコンテクストを失い、アーティストによって選別された「ファウンドフォトの作品」としての新たな登録先もまだ得ていない、浮遊状態の写真なのである。原田はここで、「埋もれた匿名的な写真」を独自の視点で「発見」し、「新たな(美的、文化史的、記録的……)価値」を付与する特権的な「作者」として振る舞うことを自ら放棄している。それは、「ファウンドフォト」という手法に潜む「一方的な簒奪」 「私物化」といった暴力性に対する、批評的な態度の表明と言える。

その一方で、3)の額装された写真は、「任意の写真を選別し、フレームという装置によって他と聖別化する」行為を前景化させ、キュレーションの権力を発動させることで、アーティスト/キュレーターの職能的な弁別を撹乱する。また、4)において原田は、技術的卓抜やアーティストとしての視点の独自さを示すわけでもない。人工的な褪色を付けられた匿名的な風景の写真は、「平凡なアマチュア写真」の撮影者に自らを擬し、さらに「時間的経過」の味付けをフィクションとして加味することで、1)の収集された写真群の匿名的な撮影者の立場に自らの身を置こうとする身振りである。「撮影者の気持ちを想像して書いた文章を添える」というもうひとつのフィクショナルな仕掛けが、この偽装をより強調/暴露する。

「ファウンドフォト」の作者としてのアーティスト/キュレーター/アマチュア写真の撮影者。原田はその役割を演じ分け、曖昧化・多重化させることで、境界を侵犯的に撹乱させる。一枚の「ファウンドフォト」には、被写体となった人物だけでなく、撮影した者、現像した業者、現像された写真にかつて眼差しを注いだ者、その写真に新たな光を当てる「アーティスト」、その「ファウンドフォト」を展示作品として選別するキュレーターなど、複数の主体の関与や眼差しが透明ながら密接に折り重なっている。写真それ自体には写らない亡霊のような「彼ら」の存在をこの場に召喚し、写真の背後に透かし見ようとすること。それこそが、原田の試みにおける「心霊写真」の謂いである。

会場風景

原田が収集した、約1万枚の写真

2018/07/29(日)(高嶋慈)

三田村陽「hiroshima elements」

会期:2018/07/14~2018/08/11

可視的な「ヒロシマ」の表象に安易に依拠するのではなく、「広島」という都市の現在を捉えることを通して、写真を撮る/見る営みについて考え続けること。この姿勢が、三田村陽の写真を一貫して支え続けている。約10年間、広島に通いながら撮影した写真をまとめた『hiroshima element』(2015)の刊行後、新たに撮影された写真群が「hiroshima elements」とタイトルを複数形に改めて発表された。

平和記念公園周辺や市街地、行き交う住民や観光客を、節度ある距離感を保ち、カラーのスナップとして撮影する姿勢は変わらない。ただ、本展を通覧して気づくのは、これまでよりも、「ヒロシマ」性を意識させる事物が画面に占める割合の増加である。例えば、「原水爆禁止広島集会」「原爆資料展」を告知する看板やポスター、古びた木造家屋の壁に貼られた「8月6日の祝日化」を訴える貼り紙、繁華街や駅前など公共空間に設置された被爆直後の市街地の写真パネル、被爆建築物、そしてメモリアルの施設。いずれも街中に断片的に散らばる文字情報や視覚情報、物理的痕跡だが、それらに目を向ける人はなく、あるいは無人の光景であり、「眼差しの対象ではない」ことが示される。皮肉にも、「ヒロシマ」を主張するメッセージや装置それ自体が「忘却や無関心」を鏡のように反映してしまっているのだ。

「眼差し」もまた、キーワードのひとつである。修学旅行と思しき学生の集団は、みな一様に何かに眼差しを向けているが、視線の先はフレームアウトして断ち切られ、彼らが「何を見ているのか」は分からない。あるいは、白杖を持った盲学校の生徒たちは、「見ることそのものの困難」を仮託した存在として写される。既発表作においても、写メする人々のスナップは散在していたが、ガラケーからスマホの自撮りへの移行は時代の変化を感じさせるとともに、広島での撮影行為が「観光客の消費する視線」でしかないことを露呈させる。「自分がこの地にいること」の証明と承認が、観光客としての模範的振る舞いなのであり、それは広島の地においても変わりはない。

三田村が観察するように、平和記念公園や周囲の川沿いは、観光客だけの占有物ではなく、広島市民にとって水遊びやお花見など日常的なイベントの場所でもある。季節は移ろい、昭和の風情を湛えた街並みは再開発によって姿を消していく。しかし、駅の伝言板に残された手書きのメッセージを写したショットが、「被爆直後に人々が家族や知人の安否を書き込んだ黒板」を想起させる時、時制が混濁した感覚に陥る。都市の表層は整備されて上書きされ、忘却されたようで、記憶のトリガーはあらゆる細部に潜んでいる。

遠景の原爆ドームを、「ビルのガラス壁面に映った左右対称の鏡像」と対で捉えたショットは、極めて象徴的な一枚だ。物理的存在としてのモノと、実体のない虚像のはざまに身を置きながら、二重写しになった、あるいは分裂を抱えた広島を眼差さざるをえないという矛盾や葛藤、もどかしさ。三田村の写真は、記憶と忘却、保存と痕跡の抹消、公的行事と日常生活空間、物理的実体と映像的体験、といったさまざまな矛盾や断層を引き受けながら、何が可視的で何が「見えていない」のかという問いそのものを都市的なスケールで見つめ続ける営みである。メモリアル施設のリニューアルや被爆した石橋の背後にそびえ立つ高層ビル群が示すように、「広島」は「ヒロシマ」として静止した時間だけではなく、刻々と新陳代謝を繰り返し、流れる複数の時間が日々積層されていく。安全に隔離・管理された資料館内部やアイコン=点としての原爆ドームだけを見る、すなわち「ヒロシマ」を確認する眼差しを批評的に検証しつつ、「過去に起きた大きな災厄」がどのように記憶され、歴史的出来事として登録されているのか(何を「記憶」すべきかがどう選別されているのか)を都市的なスケールで観察し、記録すること。断片的な個々の要素を積み上げ、その多面的な集合体を通して本質へ近づこうとする「hiroshima elements」の粘り強い結実がここにある。

三田村陽《hiroshima elements》 2018

関連レビュー

三田村陽「hiroshima element」|高嶋慈:artscapeレビュー

とどまりある 写真の痕跡性をめぐる対話|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/07/17(火)(高嶋慈)

ミュンヘン・カンマーシュピーレ『NŌ THEATER』

会期:2018/07/06~2018/07/08

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

ドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレに招聘され、日本人演出家として初めて、3シーズンにわたるレパートリー作品の演出を務めた岡田利規(チェルフィッチュ主宰)。現地に滞在し、カンマーシュピーレ専属の俳優陣やスタッフとつくり上げた『NŌ THEATER』(2017年初演)が京都で上演された。タイトルに「NŌ(能)」とあるように、未練を抱え成仏できない「幽霊」の語り、「シテ」「ワキ」「地謡」の役割を明確に振り分けた構造からなる本作は、能という演劇形式を現代的に高度に洗練させて抽象化しつつ、現代日本社会の病魔を提示する。

1本目の演目「六本木」では、かつて投資銀行のディーラーだった男が、バブル経済とその破綻、長期化する不況、リーマン・ショックの余波へとなすすべなく崩壊する日本経済の一端を担ったことを悔いて自殺し、「希望のない若さ」をもたらした罪の許しを乞うため、一人の青年の前に「幽霊」となって登場する。短くコミカルな「狂言」を挟み、2本目の演目「都庁前」では、2014年の東京都議会での女性差別的なやじ問題に端を発して出現するようになった「フェミニズムの幽霊」と、抗議行動として都庁前に立ち続ける女が登場。別の青年と対話を交わし、日本社会に蔓延る女性蔑視を糾弾する。

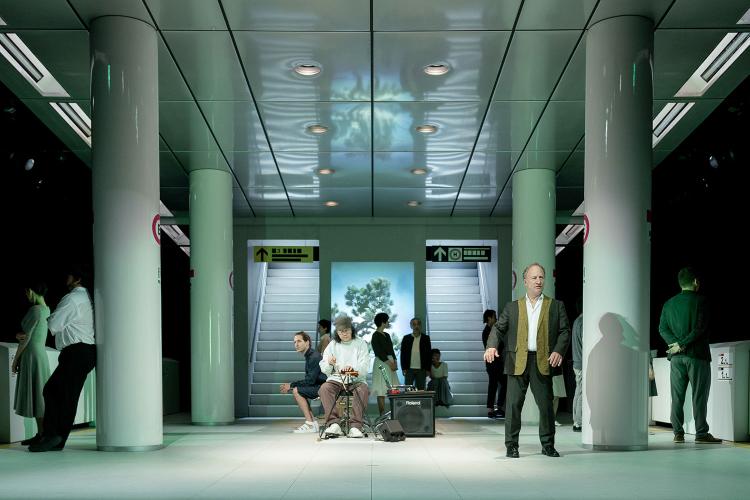

「六本木」[撮影:井上嘉和]

抽象度の高い舞台美術の作品が多い岡田にしては珍しく、舞台美術は極めて精巧に組まれ、舞台上に東京の地下鉄のプラットフォームが出現する。中央のベンチでストリートミュージシャンのように演奏するのは、現代音楽家の内橋和久。古典的な能の囃子と同様、同じ舞台空間上でライブ演奏する内橋が奏でるダクソフォンの幽玄な音色は、イエローやグリーンに変幻する照明の効果ともあいまって、「幽霊」の出現を音響的に告げる。また、「駅員」と「地謡」の2役を兼ねる女優が歌うような節回しで発声する、ドイツ語の音楽的な響きも魅力的だ。俳優の所作は厳密にコントロールされ、不動に近いほどに抑制されているが、「幽霊」の身体は次第に見えない圧を高めていくような運動を始め、台詞と乖離した身体運動の浮遊感が、見る者の平衡感覚を揺るがしていく。彼らの遺した未練や怨念は、浄化されず地下空間に吹き溜まる一方、「グローバルな金融システム」の象徴たる森タワーや「いきり立つ逸物」に例えられる都庁ビルは、地上の支配者のごとく監視塔のようにそびえ立ち、重くのしかかる。「ワキ」役の青年たちは、いったんは幽霊の棲む地下の異界に下降し、「シテ」の幽霊の聞き役を務めた後、舞台奥の階段を昇って再び地上世界へと戻る。この階段は能舞台において此岸と彼岸を橋渡しする「橋掛かり」の装置を思わせ、「鏡板」に見立てられた「液晶ディスプレイ広告」には「松」のイメージが映し出される。

「都庁前」[撮影:井上嘉和]

このように、『NŌ THEATER』では、随所に「能」との接続を示唆する仕掛けが施されている。古典芸能である「能」の構造や意匠を散りばめつつ、現代日本社会への自己批評をテーマとすることで、エキゾティズムの陥穽に陥ることを巧妙に回避する──ここには、岡田の演出家としてのバランス感覚が見てとれる。ドイツ語圏のみならず、イランやレバノンなど非欧米圏各地から演出家が招かれるミュンヘン・カンマーシュピーレにおいて、戦略的な演出設計だと言えるだろう(同じく「幽霊」が登場するチェルフィッチュの過去作品『地面と床』(2013)や『部屋に流れる時間の旅』(2016)において既に「能」の形式は導入されていたが、本作はより徹底化が図られている)。それは、ミュンヘンの観客には、「古典のエッセンスと現代社会批評の融合」としてアピールし、日本国内での上演においては、「ドイツ人俳優がドイツ語で演じ、日本語字幕を通して観劇する」という間接的な迂回路を取ることで、ドメスティックで生々しい問題の直接性は緩和される。私たちは、「息苦しい現実」を一種の緩衝材として間に挟まれたレイヤー越しに眺めることで、ほどよく距離を取って見ることができる。それは、「現実の異化」という演劇のもたらす作用のひとつだ。だが、資本主義に侵食された公共空間に代わってここでは、液晶広告に輝く「松」のイメージが終始、「日本」という記号を「商品」として宣伝し続けていたことも事実である。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/program/7856/

2018/07/07(土)(高嶋慈)

山田弘幸個展「写真になった男」

会期:2018/06/16~2018/07/16

ARTZONE[京都府]

「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD 2016」でグランプリを受賞し、副賞として翌年にG/P galleryで個展を開催した直後、作品を同ギャラリーに譲渡して失踪した写真家、山田弘幸。山田の失踪後、初の展覧会となる本展は、姿を消す直前に山田が発言した「写真のなかに入りたい」という言葉を導きの糸に、近作の複数のシリーズから抜粋した写真作品で構成されている。

「作家の不在」という状況、しかも没後の回顧展ではなく、「作家は存命であるにもかかわらず、作家不在を前提条件として成立する個展」というポイントは、「キュレーション」という問題機制を自ずと前景化させる。これは、同じARTZONEでひとつ前に開催された「ゴットを、信じる方法。」展とも共通する(ちなみに両展とも、京都造形芸術大学アートプロデュース学科4回生による企画である)。「ゴットを、信じる方法。」展では、エキソニモによるメディア・アート作品《ゴットは、存在する。》(2009-)を対象とし、アーカイバルな検証を加えつつ、約10年間のメディア環境の変化を踏まえて「再演」し、オリジナルとの「物理的な/コンセプト上のズレや隔たり」を提示することで、メディア・アートと技術的更新、ネット感覚に対する世代間の差異、「オリジナル」の物理的復元/(再)解釈行為の振幅で揺れる「再制作」、キュレーションにおける作家性の代行といった問題群を浮かび上がらせていた。

一方、本展では、キュレーターと作家はより確信犯的な共犯関係を結ぶことになる。本展の中核に据えられるのは、スペイン語で「父」を意味する《Padre》シリーズだ(上述のG/P galleryでの個展の展示形態が再現されている)。山田は、幼い頃に亡くした父の生前のポートレートをプロジェクターで投影し、その光を全身に浴びながら、父の服装やポーズを真似て重なり合うようにセルフ・ポートレートを撮影した。「既にこの世を去った/写真のなかにイメージとして残存する」父、その不在と存在の二重性は、「失踪」という行為を契機に山田自身へと折り重ねられる。本展のキュレーションは、「写真のなかに入りたい」という彼の願望を代行的に引き受けることで成就させようと目論むのだ。ここには、デュシャンの通称《遺作》──公には美術界から身を引きながら、死後の公開を条件として20年間秘密裡に制作されていた──のような、表現行為と制度との共犯関係に加え、存在論的な移行を可能にしてしまう写真というメディアの本質的な恐ろしさがある。

だが、《Padre》シリーズの持つ不穏さは、それだけだろうか。《Padre》は、額装プリントや制作プロセスの映像記録とともに、古びた「アルバム」にプリントを収めた形態でも発表されている。額装と異なり、アルバムは家庭の私的領域に属すものであり、それをめくりながら鑑賞する行為は、「父と私」というプライベートな関係に加え、「記念写真」性をより強調する。正装して写真に収まる若き日の父。同じく正装し、父のポーズをなぞり、ともに横に並んでカメラを見つめ、あるいは父の像を飲み込むように体内に宿す山田。「父親との同一化の願望」はさまざまに変奏して示される。写真に写った父と自分の頭部を切り取ってすげ替えた1枚では、デジタル合成でシームレスにつなげるのではなく、あえて切断面の不整合さを残すことで、父と自身の交換可能性が示される。あるいは、父のみが写った写真を執拗にトリミングを変えて反復し、輪郭や目のぼやけたアップになるまで引き伸ばしたシークエンスでは、「写真のなかの父」に接近しようとすればするほど触れられないジレンマが露わになり、欲望だけが加速する。《Padre》は、時空を超えて会する「父親との擬似的な記念写真」であり、そこには近親相姦的な一体化の願望すら透けて見える。

写真という装置を介して存在と不在が反転することに加え、そうした欲望がもうひとつの境界侵犯として書き込まれていることが、《Padre》の根底に漂う不穏さではないか。

[撮影:守屋友樹]

関連レビュー

2018/07/01(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)