artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

BLIND PIECE PROJECT

会期:2018/05/10~2018/05/11

京都芸術センター ミーティングルーム2[京都府]

通常のダンス公演とワークショップの中間のような感触をもった作品。構想と振付は、パフォーマー、振付家の秋津さやか。事前の告知文や公演前に「ガイド役」のパフォーマーにより、「パフォーマンスのシーンと観客がガイドの合図に従って目を閉じる時間が組み合わさった観客参加型の作品」であること、ダンサーと観客の身体的な接触があることが告げられる。

公演会場は元小学校の教室であり広くはなく、観客も定員15名と数が絞られ、親密な演出設計が図られる。正方形に並べられた椅子に観客が座ると、ダンサーが同じ客席から現われ、椅子に囲まれたスクエアの空間で動き始める。3名のダンサーはそれぞれ、学校やレッスン場など記憶のなかの場所を思い出しながら、廊下を歩く、段差を越えるといった動作を行なっているようだ。「これくらいの幅で…」「高さはこれくらいで…」といった言葉を誰にともなく発しながら、空間を測量するような動作に、うまく思い出せないもどかしげな仕草がノイズのように加わる。3人の身体が描く記憶の風景と交通が奇妙な磁場を醸成し始めたころ、「目を閉じてください」というガイドの言葉が唐突に発せられ、見ることが遮断される。目をつむっても動作の気配は続く。しばらくすると、「目を開けてください」という言葉が発せられ、視覚は回復する。

[写真提供:FORUM KYOTO]

これを数回繰り返した頃だろうか、「目を閉じている」時、誰かの手が膝をすうっと撫でた。次に目を閉じた時、膝の上に置いた手を誰かがそっと握る。「誰か」はだんだん大胆になり、手首を掴まれた私は席を立って、中央のパフォーマンスエリアに足を踏み出すよう無言で促される。突然離される手と「見えない」ことが微かな不安をよぶ。合図に従い目を開けると、何人かの他の観客も席から連れ出されて周囲に立っている。見る/見られるの反転。「目を開ける」度に、動かされた観客の身体が新たな風景を形づくる。「目を閉じている」時、動かされた私の手は誰かの身体に触わり/触れられる。身体の向きとともに変化して感じられる照明の明るさ、隣に立つ誰かの気配、不揃いな足音、だんだん速く大胆に動かされる私の身体。3名のダンサーの短いソロパートを「見る」時間を挟み、最後は観客全員が中央の空間に連れ出されて終了した。

[写真提供:FORUM KYOTO]

一方的にダンサーから「触られる」こと、「目を閉じて見ない」こと。ここで企図されているのは、「観客性」の揺さぶりもしくは一時的解除である。「見ること」を担保する安全な距離の介在は、ダンサーとの直接的な身体的接触により、破られる。そして(観客がガイドの指示に従う限り)視線の主体であることは―少なくとも一次的に―無効化されてしまう。

では、ここで起きている出来事の総体を見ているのはいったい「誰」なのか?「BLIND PIECE」の試みはむしろ、通常は不可視の盲点としてある「演出家」という特権的位置を浮かび上がらせる。また、「観客性」の一時的解除という戦略は理解できるが、「何かを思い出そうとしながら語る人間の(半ば)無意識の身体の動きや、語る言葉と身体の乖離を扱う」というパフォーマンスの軸との関連性が乏しく、やや未消化感が残った。既に2度の上演を重ね、今後も(観客の意見をフィードバックさせながら)発展させていくというこのプロジェクトの今後の展開に期待したい。

2018/05/10(木)(高嶋慈)

クロード・レジ演出『夢と錯乱』

会期:2018/05/05~2018/05/06

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

ほとんど何も見えない深い闇から、人間のような形象がかろうじて浮かび上がる。闇を手探るように伸ばされた両手、おぼつかなく揺れる足取り、闇に隠された表情。足元に横たわる影の方が存在感のある、陽炎のようにおぼろげなひとがたが亡霊のように舞台上を彷徨う。スローモーションで引き伸ばされた痙攣。やがて、夜よりも暗い深淵のなかから、ざらついた質感を帯び、嘆きと憎悪と嘲笑が入り混じった声が発せられる。厳格な父親、石のように無関心な母親、死の匂いが重く立ち込めた家、情欲と死への衝動が、破滅的で夢幻的なビジョンの断章として語られていく。

フランス演劇界の巨匠、クロード・レジの演出による本作は、オーストリアの夭折の詩人、ゲオルク・トラークルによる自伝的要素の強い散文詩をテキストに用いて上演された。トラークルは薬剤師として働くなかでモルヒネ中毒になり、妹との近親相姦の関係にも苦しんだ。第一次世界大戦下で衛生部隊として戦線に送られ、自殺未遂の後、コカインの過剰服用により27歳で他界した。

原詩はドイツ語だが、上演はフランス語で行なわれている。そして、本公演の最大のポイントは、俳優の発語と完全に同期しない「日本語字幕」の表示のタイムラグにある。はらわたから絞り出すような発語から数秒ほど遅れて表示される字幕の「ズレ」は、演出上の意図によるものだ。意味内容の理解よりも先に、空気を震わす物理的振動としての「声」が、怖れ/嘆き/破滅の予感/絶望/苦悶の喘ぎといった感情を皮膚感覚で体感させ、調子の狂った弦楽器のようなその声の物質的質感が、一つひとつの言葉に手触りと輪郭を与え血肉化するのだ。声によって受肉化されたイメージを噛みしめる贅沢な間が、観客には与えられている。顔貌も見分け難いほどの暗がりが支配する舞台上で、やや遅れて俳優の頭上で淡い光を放つ字幕は、混沌と闇に文字通りひとときの「光」を与え、たちまち闇に飲まれて消えていく。フランシス・ベーコンの絵画を思わせる大きく開かれた口、その虚無的な広がりに、聴こえない叫びが充満する。

繊細にコントロールされた照明と音響、俳優の身体的現前と声の魅力、そして「字幕」の操作も含めた演出設計が、「朗読」から本作を「演劇」として分かつ。禁欲的にして過剰、沈黙のなかに叫びに満ち、静謐にして内臓的な暴力性に満ちた本作は、身体の輪郭を闇に溶かしながら声の野蛮的な力を浮上させ、見る者の時間・空間感覚すらも失調させるほどの力に満ちていた。

[Photo: Pascal Victor]

2018/05/06(日)(高嶋慈)

中尾美園「紅白のハギレ」

会期:2018/04/24~2018/05/06

ギャラリー揺[京都府]

美術品や古文書の「補彩」という保存修復の仕事に携わりながら、日本画材を用いた精緻な「模写」「写生」による絵画作品を制作する中尾美園。近年は、高齢の女性たちが所蔵する嫁入り箪笥や着物、思い入れのある品々を、記憶の聴き取りとともに丹念に紙の上に写し取り、絵巻のように繰り広げている。中尾作品の魅力は、本物かと見紛う迫真的な描写力の高さに加え、大切にされてきた品々へ向ける慈しむような視線が感じ取れる点にあるが、それだけではない。個人の記憶が刻まれた品々が、さまざまなアクシデントによる傷や破損を被り、それらが人の手で補修されながら、どのように後世へ引き継がれていくのか。「想定される未来」をシミュレーションし、複数に分岐した未来像として描くことで、「保存修復」という自らの仕事に対する深い洞察ともなっている。

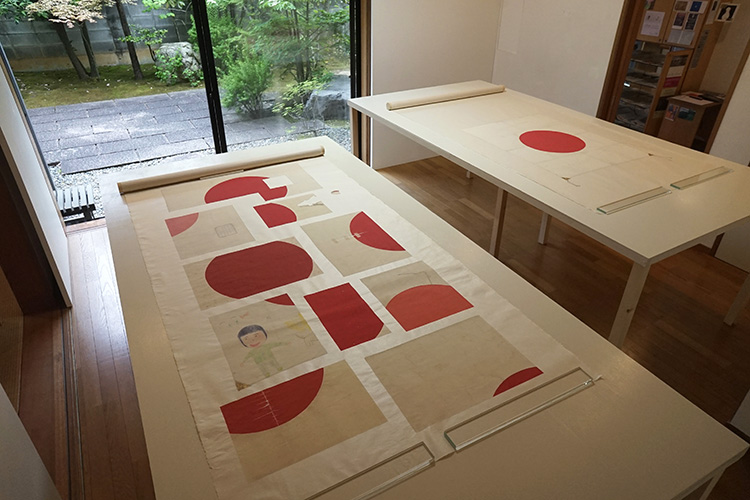

本展では、京都市内に住んでいたある女性が所蔵していた「国旗セット」に取材した新作が発表された。94歳で逝去した女性は、祝日に、自宅に国旗を掲げるのが習慣だったという。中尾は、玄関外壁に取り付けられた旗竿を受ける金具に始まり、「国旗セット」と印刷されたビニールの収納袋、旗竿、その先端に付ける金球、そして折りたたんで保管されていた3枚の国旗をほぼ実物大で模写した。また、その1枚を広げた状態で模写したものの隣に、その「国旗」が10枚の「ハギレ」に切り分けられ、それぞれが「未来に起こりうる事態」のバリエーションとして描かれた作品が並べられた。一部がパッチワークの材料のように四角く切り取られた状態、破れた箇所がセロハンテープで補修された状態、当て布で継ぎ接ぎの処置を施された状態、水濡れによる染み、火災による焼け跡、子供の落書き、褪色などだ。

ここで、「現在の国旗の模写」と「想定される未来として描かれたハギレ」をつなぐポイントとして、「有形のモノの保存」と「無形の習慣の継承」という2点が交錯する。まず、有形のモノがどう未来に受け渡されていくかという点では、傷を負えば補修し、布の強度が弱くなれば繕ったり別の用途に活かすなどの処置が見られ、「未来の想定」であるにもかかわらず、大量生産・大量消費の時代以前の手仕事の感性がうかがえることが興味深い。同時にここには、「祝日に個人宅で国旗を掲揚する」という習慣が受け継がれていくのか、という無形のレベルをめぐる問いも浮上する。中尾が取材した老婦人は、ナショナリズムに傾倒していたわけではなく、「祝日をお祝いするアイテム」として暮らしのなかにあった感覚だったという。ハギレとして断片化され、傷や補修を施された「紅白の布」は、「国旗」が背負わされてきた意味やイデオロギーから半ば解放され、自然作用による経年劣化や人の手による痕跡が別の物語を語り始めるように見える。暮らしのなかにあったモノが形を変えながらも受け渡されていくように、「習慣」の継承も変質を被ることが示唆される。

中尾が国旗に興味を持ち、本作を制作したきっかけは、2016年に描いた《6つの眞智子切(想定模写)》に遡るという。この作品は、「眞智子」という老婦人の桐箪笥を取材し、天皇家とゆかりの深い橿原神宮で結婚式をあげた際に譲られた日の丸と、式で使用した扇を「6つの想定される未来」として描いたものである。本作でもまた、ある女性の人生の一部にあった「国旗」を、イデオロギーの代弁装置として見るのではなく、その生に寄り添うような眼差しで見つめることで、写真やスキャンによるデジタルデータ化が持ちえない体温を備えた存在感が感じられる。

展示風景

関連レビュー

中尾美園 個展「Coming Ages」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/04/29(日)(高嶋慈)

VvK21 桑島秀樹キュレーション「家族と写真」

会期:2018/04/21~2018/04/29

KUNST ARZT[京都府]

VvK(アーティストキュレーション)の第21弾。写真家の桑島秀樹のキュレーションにより、写真を通してそれぞれの「家族」に向き合う作家4名が参加した。

桑島は、視線の謂いとしてのカメラを介して父親の写真作品に対峙する「Parallax」シリーズを出品。かつて写真館を営んでいた父親が撮った肖像写真の前にガラス板を立て、ガラス面にピントを合わせて撮影したものと、父の作品自体にピントを合わせて撮影したものとを、多重露光によって一枚の写真に仕上げている。前者の場合、ガラス面に映り込んだ桑島の構えるカメラにピントが合う一方で、ガラス越しの父の作品は亡霊のようにぼやけて浮遊する。その曖昧な像は、写真館の消灯の仕事を命じられていた子ども時代の桑島が、父の撮った肖像写真が無数に並ぶ様が恐ろしくて正視できなかったため、薄目を開けて消灯していた時に見たイメージに近いという。父親の撮ったポートレイト/「写真家」として対峙する自身の視線の代替としてのカメラ/亡霊のように浮遊する記憶のなかの像。そこでは、二重、三重の眼差しの交錯に加え、父親が撮影した1960年代という過去の時間、現在の桑島の視線、自身の子ども時代の記憶というように、複数の時間も一枚の画面上に重層的なレイヤーとして折り畳まれている。「Parallax」は「視差」を意味するが、桑島の作品は、決して重なり合わない二重像の内に父親との距離感を表出させるとともに、被写体との「適切な距離」を測りながら、眼差しを向ける者自身の(物理的、心理的)距離も同時に写り込んでしまう写真それ自体についてのメタ写真であるとも言える。

桑島秀樹《Parallax - At the Ruins in Mikage》1963/2011 Gelatin Silver Print

また、自身を含む家族が「消防隊」「選挙カーでPRする政治家」「遊園地のアクションヒーロー」などを演じる写真作品で知られる浅田政志は、まさに本展のテーマに相応しい作家だ。浅田の作品は、家族のメンバーがコスプレし、固定化した陳腐なイメージを演じることで、「家族」という枠組み自体が「社会的役割として演じられるフィクション」であることを逆説的に浮かび上がらせる。「家族のポートレイト」であると同時に「家族」の虚構性の提示でもある点に、浅田作品の本質的な意義がある。

浅田政志 展示風景

「家族(像)」の虚構性を突く浅田作品とは対照的に、山本雅紀はモノで溢れかえった狭いアパートの居室に、両親や兄弟姉妹たちが暮らす「山本家の生態」を生々しく切り取って提示する。折り重なるように川の字で寝る様子、パンツ一丁で髪を剃る父親、下着姿にくわえタバコの母親、入浴姿、新聞紙の上の誕生日ケーキを囲む様子、濃密なスキンシップ……。壁面を隙間なく覆い尽くす展示方法が、写真の持つ得体の知れないエネルギーを増幅させる。貧困や引きこもりといった社会問題も透けて見えるが、家族の表情は明るく、「撮られる」ことに抵抗感がなく無防備に身体を晒している。「プライバシー」の配慮すら感じさせない撮り方だが、露悪的な暴力性を感じさせないのは、この濃密な共同体のなかに山本自身が身を置いて皮膚感覚で共有しているからこそ可能になったものだろう。

山本雅紀 展示風景

一方、松本欣二は、10歳の時に何者かに殺害された台湾人の母親との関係を、虚実を曖昧にする写真の力によって再構築しようと試みる。作品は、1)ドキュメントとしての過去の写真や新聞記事、2)母親の足跡や記憶の「再現」、3)現在の自身の家族のスナップという3つの要素から主に構成される。1)では、子ども時代に撮られた写真、パスポート、事件を報じる新聞記事といった過去の出来事の証左が複写される。2)では、自身の記憶や事件の捜査記録を辿り、「母がよく行っていた喫茶店」「母が作ってくれた料理で好きだったもの」「最後に吸ったタバコ」といった記憶や証拠物件が「再演」され、証拠写真のように撮影されることで現実として再び立ち上がる。3)では、自身の幼い息子が被写体となるが、「花火」「入園式(卒園式)」など、1)の自身の過去の写真と似たシチュエーションが意図的に選択されることで、自身の幼年期と息子への眼差しが重ね合わせられていく。妻の顔をあえて写さないことも、この「二重写し」「混同」の操作に加担する。写真のなかで幸福に触れ合う母子はかつての自分と母親ではなかったか──そうした幸福な幻想と、一方で冷静に距離を置く眼差しが、松本の写真には複雑に同居する。

松本欣二 展示風景

最後に、本展のタイトルについて振り返ろう。「家族写真」ではなく、「『家族』と『写真』」とした点に、本展の射程が集約されている。「家族写真」と言った時、「一般的な、普通の、規範的な家族像」を無自覚に前提としていないかという問いこそ、本展の根底に見出されるべきである。

2018/04/29(日)(高嶋慈)

KG+ 2018 三宅章介「切妻屋根の痕跡のための類型学」

会期:2018/04/10~2018/04/25

Lumen gallery[京都府]

空き地に面した壁に、かつてそこに隣接していた家屋の痕跡が、屋根のシルエットや壁面の色の濃淡差として残されている。三宅章介は、そうした壁の痕跡をタイポロジーとして撮り集める。特徴的なのは、その「プリント」方法だ。撮影画像をモノクロネガに変換し、ギャラリーの壁面いっぱいに貼られた2×3mのモノクロ印画紙に、会期中1日6時間×3日間=18時間、プロジェクターで画像を投影して焼き付けていく。1枚目の画像の3日間の露光が終了すると、順次、2枚目、3枚目も同様の手法で進めていく(15日間の会期で計5枚の露光を行なった)。従って、会期が進むにつれ、既に露光が終了したもの/現在進行形で露光中のもの/ブラックシートで覆われた未現像のもの、という3様態が併存することになる。

プロジェクターからモノクロネガの画像を投影すると、光を強く受けた部分が感光し、徐々にポジ画像が浮かび上がる。 ただ、露光後も薬品の定着処理を行なわないので、時間の経過に伴い、室内光の影響を受けて全面に感光が進むため、やがて画面全体が黒化して画像が消失するのではないか。三宅は当初、そのように考えていたという。しかし、実際に行なってみると、6時間の露光を終えたあたりから、ソラリゼーション効果(一定量以上の光を受けると感光層のなかの銀粒子が破壊される)のためか、強く光があたって黒化すべき部分が逆に明るくなる反転現象が起きた。

三宅の試みは、やがて「壁」自体も解体され、物理的痕跡としても人々の記憶としても消滅していく存在を、時間的な有限性のなかで変化し、定着を拒むイメージとして差し出すものとして、まずは素朴に理解される。ここで考察をさらに進めよう。(フィルム)写真は、「かつてそこにあった存在」の視覚的痕跡を印画紙という物質に定着させる。「かつて隣接していた家屋の痕跡を宿した壁」は、すぐれて写真の謂いである。三宅の試みは、一種のメタ写真としての「隣家の痕跡を残した壁の写真」を、プロジェクターから投影される自身の「光」そのものによって焼き付け、現像/反転/変容させていくことで、幾重にもはらんだ自己言及性とともに、自己破壊のアイロニーをも含み込んで屹立する。

左:1枚目を18時間露光した後、さらに3日経過した状態。ほぼ完全に反転している。

右:2枚目を12時間露光した状態。ソラリゼーション状態が見られる。

2018/04/19(木)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)