artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

アーカイブをアーカイブする

会期:2018/02/03~2018/03/25

みずのき美術館は、母体である障害者支援施設みずのきにて開設され、アウトサイダー・アートの草分け的存在であった絵画教室(1964〜2001)で制作された作品の保存と展示を行なう施設である。収蔵作品は2万点近くにのぼり、開館2年後の2014年より、デジタル・アーカイブ化の作業を進めてきた。本展は、このアーカイブ作業それ自体の「記録」を、それぞれ異なるメディアで制作する4人の作家―金サジ(写真)、髙橋耕平(映像)、田中秀介(絵画)、麥生田兵吾(写真)に依頼するという試みである。

金サジは、作品の複写や収蔵庫の整理などのアーカイブ作業の現場を一見ラフなスナップとして撮影した。だが画面をよく見ると、同じ場所を写した写真を持つ手が写し込まれ、作品をデジタル画像として取り込んだモニター画面が被写体になるなど、入れ子構造を形成する。写真として切り取られた「かつての現在」、それとの時差を異物として挿入/承認しながらシャッターを切ること、さらにその両者を同時に眼差す現在という時間。そうした時間と眼差しの多層性や異物として混入してくる過去こそ、(デジタル・)アーカイブ作業の根底にあることを金の写真は告げている。また、紙や絵画作品、カタログなどで顔を隠した人物のポートレートが頻出するのも特徴だ。それは、アーカイブ過程が全ての顕在化ではなく、「見えないもの」や欠落、眼差しの透過を拒む抵抗を内に抱え込むことを示唆する。

髙橋耕平は、アーカイブ作業の記録映像から音声を分離。コンテナや無酸性紙といった「作品を包み、保護するもの」の上にスピーカーを置き、ストロボ光が焚かれる音や作業スタッフの他愛無い会話を流した。アーカイブ作業に付随して発生する、「作品」を取り巻く周縁部分だけを拾い上げて提示することで、消し去られて空洞になった「作品」が、権力的な中心であったことを仄めかす。

一方、田中秀介は、具象的に描写しながらもどこか歪みを伴うイメージとして作業現場を絵画化した。例えば、同じ作業を反復する腕の部分は、全身に比して大きく肥大化して描かれ、対照的に椅子に座ったまま動かない下半身は小さくすぼんで描かれる。それは、作業現場を眼差す田中の視覚的残像を忠実に捉えようとしたものであり、アーカイブ作業が「人の手の営み」「労働」であることを静かに物語る。

最後に特筆すべきは、(デジタル・)アーカイブがはらむある種の残酷さや矛盾を突きつけてくる、麥生田兵吾の写真作品である。被写体となるのは、長年使い込まれたことを物語る、絵具の染みだらけの画集や絵具がこびりついたパレット、古いラジカセだ。だが、手垢の痕跡が生々しく残されたそれらは、作品然として眩い照明を当てられ、魅力を引き立たせるような鮮やかな色紙を添えられて撮影される。「作品ではない」、すなわち本来は撮影対象から排除されるはずのものが、コマーシャルフォトの手法と完璧なコントロールの下、作品然として撮影されるという矛盾。それは、「作品/作品以外」という選別の論理を示すだけではない。制作時の状況や持ち主の愛着を物語るそれらの物品は、「作品」に負けず劣らず、向き合った者に何がしかの感情的な揺らぎを与えるはずだ。だが、撮影者は主観を排して「客観的に」撮ることが義務ないしは倫理として要請される。ある一人の人生の時間が凝縮され、感情を揺り動かすものであるにもかかわらず、情報として等価的に扱われ、フラットにされてしまうのだ。その残酷さを麥生田は露呈させてみせる。

「アーカイブをアーカイブする」という本展の試みはまた、「アーカイブとは、物理的実体としての作品の周囲に、画像データ、制作年、サイズ、素材といったメタデータが次々と派生し蓄積されていく事態である」ことを自己言及的に体現する。さらに、会場風景やギャラリートークが記録され、カタログとしてまとめられることを想像すれば、本展自体のアーカイブも作られていく可能性がある(「『アーカイブのアーカイブ』のアーカイブ……」という連鎖の果てしなさ)。それは、二次的な情報の発生の連鎖性、「アーカイブ」の終わりのなさ、アーカイブすることへの欲望の果てしなさへと思いを至らせるだろう。

「アーカイブ」の必要性や重要性は近年とみに言われるが、現場に携わる経験がなければ、実際の作業の透明性や実感覚を得ることは難しい。本展は、4名の作家それぞれの視点と表現を通して、「アーカイブ(する作業)」とはどういうことなのか、抱え込む矛盾や問いも含めて多角的に浮かび上がらせた好企画だった。

左:金サジ 展示風景 右:麥生田兵吾 左より《とある画家のパレット》《とある画室のラジオカセット》

田中秀介 展示風景

[撮影:表恒匡]

2018/03/18(日)(高嶋慈)

BRDG vol.5「Whole」

会期:2018/03/16~2018/03/18

studio seedbox[京都府]

「BRDG」は、俳優・演出家の山口惠子と舞台制作者の川那辺香乃が2011年に立ち上げたユニットであり、本作は、京都という街の「ローカルな国際性」を演劇化するBRDGのシリーズ第3弾になる。

冒頭、床の上に置かれたヘッドホンから、演出と構成を手がける山口の声が流れてくる。「……海外に何らかのルーツを持つ7人の女性にインタビューを行ない、『声』を集めました。ヘッドホンから流れる声を聴いて、復唱してください」。舞台上にポツンと置かれたヘッドホンをおずおずと手に取る女優。彼女は、借り物の衣服を身に着けるように、やや居心地悪そうにヘッドホンを装着すると、聴こえてくる誰かの語りを自身の声を通して「再生」させ始める。「楽器を弾く仕草やリズムの中に、朝鮮半島の文化が身体に染みついていると感じる」と語る声。ヘッドホンを外して、その仕草を想像するように腕を動かし、自身の身体を他者の記憶にあてがうように動かす女優。声は途中でブツ切れになるが、また別の声がヘッドホンを介して次々と聴取/再生されていく。ロシア人の両親の下、日本で生まれ育ち、日本人としてのアイデンティティと見た目のギャップに悩むという声。母語の違いから、両親とは完全に理解し合えないという孤独感。あるいは、一方的に押し付けられる「ハーフ」像に対する違和感や苛立ち。戦後の京都でヤミ米を売っていたというコリアン女性や、タレントビザで来日し、ショービジネス界で働いていたフィリピン女性。1世にあたる彼女たちに対し、より若い世代の女性は、初めてフィリピンに里帰りした経験の珍しさを語る。遠い親戚に会いに、船に乗って川を下り湖へ。語る身体の上に、水泡のような光が投影され、染め上げていく。

OHPを用いて、めくるめく光と色彩が織りなすライブドローイングを行なう仙石彬人による美術が効果的だ。指紋や水面の波紋のような形象、枝分かれした川にも毛細血管にも見える細い線は、身体を微視的に精査するスコープのようでもあり、身体の内外にある無数の(境界)線を想起させる。白く光る線のもつれ合いは、読めない言語で書かれた文字の痙攣的な連なりにも、張り巡らされた鉄条網のようにも見える。そして、自分は「複雑」と思っていたが、アメリカ留学で多文化の出自が当たり前の環境に触れることで相対化されたというラストの語りでは、幾多の色彩がマーブル状に混ざり合いながら流出し、虹の光彩が花開いていく。

本作が秀逸なのは、「ドキュメンタリー」を基盤にしつつも、ヘッドホンという装置を巧みに使うことで、「声の一方的な簒奪」という暴力性を回避している点である。取材で録音した本人の声をそのまま流すのではなく、「再現」として演じるのでもなく、「ヘッドホン」という媒介を挟むことで間接性や距離感が発生し、「私のものではない誰かの声であること」が常にメタメッセージとして差し出されるのだ。それは同時に、「演劇」の原理や「俳優」の存在論的問いをも照射する。俳優とは、自分のものではない誰かの声を流し込まれる器であり、代替してしゃべる存在である。冒頭、「演出家の指示」を「絶対的な声」として流してみせた山口は、ドキュメンタリーがはらむ権力性と演劇の原理的構造の双方に対して極めて意識的である。

だが、本作は、そうした自省的な思考とともに、演劇的なある種の跳躍へと到達することに成功していた。「7人の女性へのインタビュー」と明言されてはいるものの、それぞれの語りは始まりと終わりの境界が曖昧で、聴いているうちに複数人の記憶が融解していくような感覚に陥っていく。あるいは、一人の女性が思い出すままに、若い頃、老年、あの土地、この土地でのことを語り、一人の人生の物語のようにも思われてくる。そして終盤、女優がいつの間にかヘッドホンを外して語っていることに気づいた瞬間、枷が外れたようで解放的に感じられた。流れてくる声に身を委ねていられることは、拘束や重しであるかもしれないのだ。その解放の瞬間はまた、俳優の身体を今まで通過していったいくつもの声が、体内で混ざり合い、濾過され、もう一つの別の声となって外に出された瞬間でもあった。

[Photo by Koichiro Kojima]

2018/03/16(金)(高嶋慈)

ALLNIGHT HAPS 2017後期「接触の運用」#4 柳瀬安里

会期:2018/03/06~2018/03/26

東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)[京都府]

国会議事堂周辺の安保反対デモに集った群衆の中を歩きながら地面に線を引いていく《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》。沖縄、高江のヘリパット建設工事のゲート前を、エルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を暗唱しながら歩く《光のない。》。柳瀬安里はこれまで、「わたし(たち)/あなた(たち)」の境界確定がなされる現場へ赴き、身体パフォーマンスとして介入することで、境界線を揺るがせ、輻輳させ、境界確定の場にはたらく力学を鋭く浮かび上がらせてきた。

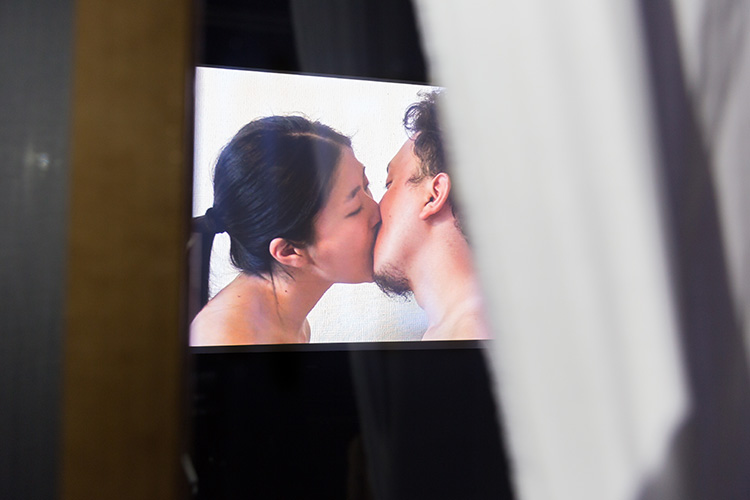

「ALLNIGHT HAPS」は、年間2名の企画者による展覧会シリーズ(本展企画者は髙橋耕平)で、HAPSオフィスの1階スペースにて夜間に展示を行ない、観客は外からガラス戸越しに鑑賞する。目隠しのカーテンを上げて中を覗くと、向かい合った男女が口を激しく押し付け、キスを交わしているように見える。だが、ヘッドホンからは苦しげな喘ぎや荒い息の音が聴こえ、2人は甘い愛撫というより相手を押し倒さんばかりの勢いでもみ合っているようだ。柳瀬が今回発表した《息の交換》は、ウーライ/マリーナ・アブラモヴィッチの《Breathing In/Breathing Out》(1977)を「再演」したパフォーマンスの記録映像である。会場に設置されたテクストによれば、2014年に同作を「再演」したカップルのアーティストユニット、KIKUCHI Kazuaki + NISHI Natsumiの作品を見た際、「愛」という言葉が使われていたことが気になり、本作の制作のきっかけになったという。従って本作は、「再演」の「再演」、二重の引用とも言えるだろう。

ここで注目したいのは、「パフォーマンスの再演」をめぐる作品の帰属や署名をめぐる問題とは別の次元で、柳瀬とその協力者の男性によるこのパフォーマンスが抱え込んでしまった「オリジナル」からの逸脱、再現のレベルにおける「失敗」である。息を吐く/吸うを互いにリズミカルに同調させ、息の交換を持続させ続けるウーライとアブラモヴィッチに対し、柳瀬と協力者の男性は格闘のような行為を数十秒と持ちこたえることができない。見ていて苦しくなるのは、荒く苦しげな息遣いが音響的な圧迫感で迫ってくるからだけではない。荒い息を容赦なく柳瀬の顔に吹きかけ、目をつむったまま柳瀬を全く見ようとしない男性に対し、そんな彼を真正面から執拗に見つめ続ける柳瀬の眼差しの強さと、しかしその無言の求めが「無視」され、信頼が成り立たないまま行為だけがひたすら続行されていくことに、いたたまれなくなるからだ。

柳瀬のテクストによれば、協力者の男性は高校時代の同級生で、互いに距離を感じていた間柄だったという。行為の「失敗」は、2人の間に横たわる距離を露わにした。「カップル」「パートナー」という枠組みや「愛情に基づく信頼関係」をいったん取り払い、「息を交換する」行為だけを裸形で差し出すことで逆に見えてきたのは、「呼吸」という自己の生存のための原初的な行為が、相手の生存を脅かして奪ってしまい、それは自滅に至るということだ。

石原吉郎のエッセイ「ある<共生>の体験から」が想起される。石原は、敗戦後のシベリア抑留で強制収容所に送られた経験において、食事、作業、就寝の際、自己の生命の維持のためには、それを脅かす収容所仲間の生存が必要不可欠であり、互いの命を削り合うようなギリギリの連帯を余儀なくされたことを綴っている。そうした極限下の状況でなくとも、私たちの生は根源的に他者との<共生>を余儀なくされているのであり、柳瀬の作品はウーライとアブラモヴィッチの元々のパフォーマンスを敷衍したかたちで、その事実を突きつけてくる。

[撮影:松見拓也]

関連レビュー

柳瀬安里 個展「光のない。」|高嶋慈:artscapeレビュー

2018/03/11(日)(高嶋慈)

地点『正面に気をつけろ』

会期:2018/02/26~2018/03/11

アンダースロー[京都府]

地下茎のようにコードが絡まり合った電球が、天井から無数に垂れ下がる。電球の一つひとつには、ミニチュアの日の丸が2本、ハの字を描くように取り付けられている。それは、万歳のポーズで国旗を上げたまま落下していく人の形にも、頭上から降り注ぐ焼夷弾の雨のようにも見える。上下の平衡感覚も時間感覚も変調をきたしたこの奇妙な空間に、継ぎ接ぎの軍服のような衣装をまとい、頭に包帯を巻いた者たちが、重く疲れた身体を引きずりながらやってくる。「早く祀ってくれ」「俺たちはこの国をつくった社会に殺された」「生きているのか死んでいるのか分からない」と口々に叫び、嘆願し、文句を垂れ、観客を煽ろうとする彼らは、「英霊たち」であるようだ。本作を地点のレパートリー作品として書き下ろした松原俊太郎は、第一次世界大戦中の脱走兵を描いたブレヒトの戯曲『ファッツァー』を、現代日本に設定を変えて翻案した。

[撮影:松見拓也]

劇の進行につれ、彼らの「声」には「英霊」だけでなく、波にさらわれたことを語る「津波の死者たち」も混ざっていることが分かる。「私たちは既に死んだのに、何かを産み出せるなんてすごいじゃない」──ここに至り、英霊/津波の死者たちはともに、「私たち」つまり「国家」によって搾取され、二重の意味で犠牲者であるという同質性が開示される。執拗に繰り返される「参ったなー」という台詞と、こめかみに指を当てる仕草。その仕草は、何かを懸命に思い出そうとしているようでもあり、敬礼にも見え、ピストル自殺も仄めかす。反復は意味の固定に向かうのではなく、解釈の多義性を増幅させていく。そして「忘却」こそが、繰り返される台詞と身振りの執拗な反復を生んでいるのだ。だから、亡霊たちの過剰なまでの饒舌さは止むことがない。

壁際に沿って蠢き、痙攣し、寄りかかり合い、もつれ合う「彼ら」の身体と客席との間には、銀色に光る浅い溝が塹壕のように横たわっている。その「塹壕」を彼らの一人が越え出ると、コンビニの入店チャイムのような音とともに、赤い警報ライトが明滅する。その場違いな組み合わせは、「日常」と「戦争」、資本主義と国家的欲望としての戦争が結び付く回路を示唆し、震撼させる。また、「支配するものと支配されるもの」の関係について語る彼らは、数字のカウントを繰り返しながら、数で分割していく統治と管理の論理について語る。そして終盤、気をつけるべき「正面」とは前から来るもの、つまり「未来」であることが告げられる。

現状批判の一点に終始したきらいはあるものの、地点の『ファッツァー』をはじめ過去数作で音楽を担当したバンド「空間現代」が弾丸のように繰り出す予測不可能な音響と相まって、凄まじいテンションと熱量を抱えたまま疾走した作品だった。

[撮影:松見拓也]

2018/03/11(日)(高嶋慈)

アンサンブル・ゾネ『眩暈』『迷い』

会期:2018/03/10~2018/03/11

神戸を拠点とするダンスカンパニー、アンサンブル・ゾネによる二本立てのダンス公演。『眩暈』では音楽と、『迷い』では造形美術とダンスがそれぞれライブの拮抗関係を見せながら、個々のダンサーの身体性がクリアに際立つ構成になっていた。

『眩暈』では、ジャン=ポール・ブレディフによるライブ演奏と並走するように、男女2人のダンサーによるそれぞれのソロが展開されていく。冒頭、優しく爪弾かれるギターのリフレインに寄り添うように、手指を繊細にくゆらせる岡登志子の動きに惹き込まれる。腕から下の硬直した身体との対比が、風にそよぐ葦のようなしなやかさを強調する。ノスタルジックなギターの調べに始まり、鳥の囀りを真似る口笛、ビヨ~ンと鳴らされる口琴、吹きすさぶ風のような音を立てるパーカッション……楽器や音の変化に合わせて、もうひとつの音色を奏でる身体が、舞台空間に風景のレイヤーを描き重ねていく。ラストでは、大きく弧を描いて舞台上の闇を切り裂いた灯りが、振り子の反復運動を続けるなか、彼方の暗がりに岡の後ろ姿が揺らめく。鮮烈さと静謐さを同時に湛えた印象的なラストだ。

一方、『迷い』では、美術家の梶なゝ子と共演。舞台上には正方形の低いステージが置かれ、その上に白い紙が広げられている。梶自身も舞台に上がり、この巨大な「紙」の可塑性をさまざまに引き出していく。シーツのようにきちんと折り畳む。膨らみを付けて立体化させ、山脈や氷塊のような形態を出現させる。幾重にもクシャクシャに折り込んで複雑な襞をつくり、巨大な蛹のような形で吊り下げる…。一枚の紙が変容を遂げるごとに、ダンサーがソロあるいはデュオで現われ、それぞれに質感の異なるダンスを踊っていく。

一枚の紙が変容を遂げたオブジェクトは、前半の『眩暈』における音楽(音)の微細な変化のように、ダンサーの意識と身体に直接的な影響を与えるわけではない。ダンサーが直接、紙の造形物とコンタクトを取るわけでもない。だが、紙という素材の可塑性が十分に開示されたオブジェクトが「不動」であるからこそ、ダンサーの身体が刻々と空間に刻んでいく運動の軌跡が際立って見えてくる。空間に蓄積されていく運動の軌跡とその静かな熱量が、紙の内に秘められた次なる「変容」を促し、ゆっくりと脱皮させていくようでもある。物理的素材に働きかけて可塑性を引き出す美術と、自らの身体そのものを可塑的なマテリアルとして扱うダンス、それぞれが際立つとともに、直接的には交わらない二者が同じ空間上に共存することをただ受け入れて許容する、そのような容認の空間がそこには開かれていた。

[撮影:吉井秀文]

2018/03/10(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)